4.1. Структура работ на предпроектной стадии создания ЭИС

При изучении существующей экономической системы разработчики должны уточнить границы изучения системы, выявить круг пользователей будущей ЭИС различных уровней и выделить классы и типы объектов, подлежащих обследованию и последующей автоматизации.

Важнейшими объектами обследования могут являться:

• структурно-организационные звенья предприятия (например, отделы управления, цехи, участки, рабочие места);

• функциональная структура, состав хозяйственных процессов и процедур;

• стадии (техническая подготовка, снабжение, производство, сбыт) и элементы хозяйственного процесса (средства труда, предметы труда, ресурсы, продукция, финансы).

При базовом (каноническом) проектировании основной единицей обработки данных является задача. Поэтому функциональная структура проблемной области на стадии предпроектного обследования изучается в разрезе решаемых задач и комплексов задач. При этом задача в содержательном аспекте рассматривается как совокупность операций преобразования некоторого набора исходных данных для получения результатной информации, необходимой для выполнения функции управления или принятия управленческого решения. В большинстве случаев исходные данные и результаты их преобразований представляются в форме экономических документов. Поэтому к числу объектов обследования относятся компоненты потоков информации (документы, показатели, файлы, сообщения). Кроме того, объектами обследования служат:

• технологии, методы и технические средства преобразования информации;

• материальные потоки и процессы их обработки.

Основными целями выполнения первого этапа предпроектного обследования «Сбор материалов» являются:

• выявление основных параметров предметной области (например, предприятия или его части);

• установление условий, в которых будет функционировать проект ЭИС;

• выявление стоимостных и временных ограничений на процесс проектирования.

На этом этапе проектировщиками выполняется ряд технологических операций, и решаются следующие задачи: предварительное изучение предметной области; выбор технологии проектирования; выбор метода проведения обследования; выбор метода сбора материалов обследования; разработка программы обследования; разработка плана-графика сбора материалов обследования; сбор и формализация материалов обследования.

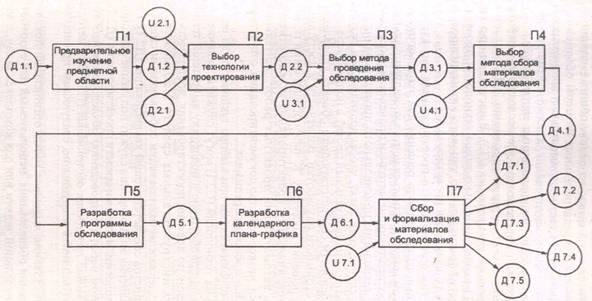

Технологическая сеть проектирования (ТСП) представлена на рис. 4.2.

Рис. 4.2. ТСП работ, выполняемых на этапе “Сбор материалов обследования”:

Д 1.1 - общие сведения об объекте; Д 1.2 - примеры разработок проектов ЭИС для аналогичных систем; U 2.1 - универсум технологий проектирования; Д 2.1 -ресурсы; Д 2.2 - описание выбранной технологии, методов и средств проектирования; U 3.1 - универсум методов проведения обследования; Д 3.1 - описание выбранного метода; U 4.1 - универсум методов сбора материалов обследования; Д 4.1 - описание выбранного метода; Д 5.1 - программа обследования; Д 6.1 - план-график выполнения работ на предпроектной стадии; U 7.1 - универсум методов формализации; Д 7.1 - общие параметры (характеристики) экономической системы; Д 7.2 - методы и методики управления (алгоритм расчета экономических показателей); Д 7.3 - организационная структура экономической системы; Д 7.4 - параметры информационных потоков; Д 7.5 - параметры материальных потоков

Выполнение операции «Предварительное изучение предметной области» (П 1) имеет своей целью на основе общих сведений об объекте (Д 1.1) выявить предварительные объемы работ по проектированию, состав стоимостных и временных ограничений на процессы проектирования, а также найти примеры разработок проектов ЭИС для аналогичных систем (Д 1.2).

Важной операцией, определяющей все последующие работы по

обследованию объекта и проектированию ЭИС, является «Выбор технологии проектирования» (П 2). В настоящее время в

универсум

(U 2.1) входит несколько типов технологий проектирования:

технология оригинального, типового, автоматизированного и смешанного вариантов

проектирования.

Для технологии оригинального проектирования характерно создание уникального проектного решения для экономической системы. При этом могут создаваться не только специальные проекты, но и соответствующие методики проведения проектных работ. Поэтому технологию оригинального проектирования используют в том случае, если хотят, чтобы получаемый в результате проектирования специальный проект в полной мере отображал все особенности соответствующего объекта управления при невысокой стоимости разработки, а также доступности заказчику предлагаемого решения. К числу ограничений по использованию оригинального проектирования можно отнести низкую степень автоматизации проектных работ, длительные сроки разработки, низкое качество документирования, отсутствие преемственности в проектных решениях.

Основными ограничениями при выборе технологии из некоторого универсума технологий (U 2.1) могут служить: наличие финансовых средств на приобретение и поддержку выбранной технологии, ограничения по времени проектирования, доступность соответствующих инструментальных средств и возможность обеспечения поддержки их эксплуатации собственными силами, наличие специалистов соответствующей квалификации (Д 2.1). Результатом выполнения этой операции служит получение описания выбранной технологии, методов и средств проектирования (Д 2.2).

Перед началом работ по проведению обследования необходимо выбрать метод проведения обследования (П 3). Все методы (U 3.1) можно объединить в группы по следующим признакам (рис. 4.3):

• по цели обследования выделяют метод организации локального проведения обследования, используемый для разработки проекта отдельной задачи или для комплекса задач, и метод системного обследования объекта, применяемый для изучения всего объекта с целью разработки для него проекта ЭИС в целом;

• по числу исполнителей, проводящих обследование, применяется индивидуальное обследование, осуществляемое одним проектировщиком, и бригадное с выделением ряда бригад-исполнителей, изучающих все подразделения предприятия, и одной координирующей бригады;

• по степени охвата предметной области применяют метод сплошного обследования, охватывающего все подразделения экономической системы, и выборочное, применяемое при наличии типовых по структуре подразделений (например, цехов или складов);

• по степени одновременности выполнения работ первого и второго этапов предпроектной стадии выделяют метод последовательного проведения работ, при котором проектировщики сначала собирают данные о предметной области, а затем их изучают (часто используется при отсутствии опыта в выполнении такого рода работ), и метод параллельного выполнения работ, когда одновременно со сбором происходит изучение полученных материалов обследования, что значительно сокращает время на проведение работ на предпроектной стадии и повышает качество получаемых результатов.

Рис. 4.3. Схема классификации методов проведения обследования

Выполнение работ по обследованию предметной области в каком-либо подразделении и сбору материалов можно проводить на основе предварительного проведения выбора методов сбора материалов обследования (П 4), универсум которых (U 4.1) можно разделить на две группы (рис. 4.4):

• методы сбора, выполняемого силами проектировщиков-исполнителей, включающие методы проведения бесед и опросов, анализа материалов обследования, личных наблюдений, фотографии рабочего дня и хронометража рабочего времени специалиста при выполнении им той или иной работы;

• методы сбора, выполняемого силами специалистов предметной области, которым предлагается либо заполнять тетрадь-дневник на выполняемые ими работы, либо провести документную инвентаризацию рабочего места, либо использовать метод самофотографии рабочего дня, позволяющий выявить состав операций и получаемые при этом документы.

Метод бесед и консультаций с руководителями чаще всего проводится в форме обычной беседы с руководителями предприятий и подразделений или в форме деловой консультации со специалистами по вопросам, носящим глобальный характер и относящимся к определению проблем и стратегий развития и управления предприятием.

Метод опроса исполнителей на рабочих местах используется в процессе сбора сведений непосредственно у специалистов путем бесед, которые требуют тщательной подготовки. Заранее составляют список сотрудников, с которыми намереваются беседовать, разрабатывают перечень вопросов о роли и назначении работ в деятельности объекта, порядке их выполнения.

Метод анализа операций заключается в расчленении рассматриваемого делового процесса, работы на ее составные части, задачи, расчеты, операции и даже их элементы. После этого анализируется каждая часть в отдельности, выявляются повторяемость отдельных операций, многократное обращение к одной и той же операции, их степень зависимости друг от друга.

Рис. 4.4. Схема классификации методов сбора материалов обследования

Метод анализа предоставленного материала применим в основном при выяснении таких вопросов, на которые нельзя получить ответ от исполнителей.

Метод фотографии рабочего дня исполнителя работ предполагает непосредственное участие проектировщиков и применение рассчитанного для регистрации данных наблюдения специального листа фотографии рабочего дня и распределения его между работами.

Метод выборочного хронометража отдельных работ требует предварительной подготовки, известных навыков и наличия специального секундомера. Данные хронометража позволяют установить нормативы на выполнение отдельных операций и собрать подробный материал о технике осуществления некоторых работ.

Метод личного наблюдения применим, если изучаемый вопрос понятен по существу и необходимо лишь уточнение деталей без существенного отрыва исполнителей от работы.

Метод документальной инвентаризации управленческих работ заключается в том, что на каждую работу в отдельности открывается специальная карта обследования, в которой приводятся все основные данные о регистрируемой работе или составляемых документах.

Метод ведения индивидуальных тетрадей-дневников. Записи в дневнике производятся исполнителем в течение месяца ежедневно, сразу же после выполнения очередной работы.

Метод самофотографии рабочего дня заключается в том, что наблюдение носит более детальный характер и происходит в короткий срок. Этот метод дает сведения о наиболее трудоемких или типичных отдельных работах, которые используются для определения общей трудоемкости выполнения всех работ.

Расчетный метод применяется для определения трудоемкости и стоимости работ, подлежащих переводу на выполнение с помощью ЭВМ, а также для установления объемов работ по отдельным операциям.

Метод аналогии основан на отказе от детального обследования какого-либо подразделения или какой-либо работы. Использование метода требует наличия тождественности и не исключает общего обследования и выяснения таких аспектов, на которые аналогия не распространяется.

При выборе метода следует учитывать следующие критерии:

• степень личного участия проектировщика в сборе материала;

• временные, трудовые и стоимостные затраты на получение сведений в подразделениях.

Проектировщику необходимо знать и в каждом конкретном случае применять наиболее экономичный, обеспечивающий нужную полноту сведений метод сбора материалов обследования.

Обследование проводится по заранее разработанной программе (Д 5.1), составляемой во время выполнения операции П 5, по форме, представленной в табл. 4.1 и содержащей перечень вопросов, ответы на которые дадут полное представление о деятельности изучаемого объекта и будут учтены при создании проекта ЭИС. Вопросы можно систематизировать по трем основным направлениям исследования объекта.

Первое направление предусматривает получение общее представление об объекте изучения, т.е. экономической системе (например, предприятии) в целом, включая выяснение целей функционирования этой системы, выявление значений основных параметров деятельности предприятия и т. д.

Второе направление предусматривает изучение и описание организационно-функциональной структуры объекта (как правило, относится к аппарату управления). При этом изучаются функции, выполняемые в структурных подразделениях, хозяйственные процессы и процедуры, выявляются комплексы задач, обусловленные выполняемыми функциями, процессами и процедурами, определяется состав входной и выходной информации по каждой задаче. В табл. 4.1 приведен фрагмент составления программы.

Таблица 4.1.

|

Наименование вопроса |

Источник информации |

Получатель информации |

|

Цель функционирования объекта |

Руководитель предприятия |

Руководитель проекта |

|

Основные параметры объекта |

Руководитель предприятия |

Руководитель проекта |

|

Организационная структура объекта |

Секретарь руководителя |

Зам. руководителя проекта |

|

…………….. |

…………….. |

……………… |

Третье направление предусматривает изучение и описание структуры информационных и (или) материальных потоков:

состава и структуры компонентов потоков, частоты их возникновения, объемов за определенный период, направления движения потоков, процедур обработки, в которых участвуют эти компоненты.

Источником сведений являются получаемые от специалистов предметной области интервью, экономическая документация и результаты расчетов. Описание информационной структуры выполняется на уровне экономических документов и показателей.

Для организации труда проектировщиков во время выполнения сбора материалов обследования и его последующего анализа необходимо выполнение операции П 6 - разработка «Плана-графика выполнения работ на предпроектной стадии» (Д 6.1), фрагмент которого представлен в табл. 4.2.

Таблица 4.2.

План-график выполнения работ на стадии сбора материалов обследования

|

№ п/п |

Наимено-вание работы |

Код рабо-ты |

Исполнитель |

Дата начала |

Длитель-ность выполнения, дни |

Дата оконча-ния |

|

1 |

Определение |

001 |

Руководитель |

01.03.2004 |

2 |

06.09.2004 |

|

|

целей и |

|

проекта |

|

|

|

|

|

параметров |

|

Сидоров С.С. |

|

|

|

|

|

предприятия |

|

|

|

|

|

|

2 |

Определение |

002 |

Заместитель |

05.03.2004 |

1 |

10.09.2004 |

|

|

организаци-онной |

|

руководителя проекта |

|

|

|

|

|

структуры |

|

Петров П.П. |

|

|

|

|

|

предприятия |

|

|

|

|

|

|

|

………….. |

|

……….. |

|

|

|

«План-график» служит инструментом для планирования и оперативного управления выполнением работ на предпроектной стадии.

Последней операцией (П 7), выполняемой проектировщиками на этом этапе, является «Проведение сбора и формализации материалов обследования», в процессе которой члены бригад должны проинтервьюировать специалистов подразделений изучаемой предметной области; собрать сведения обо всех объектах обследования, в том числе о предприятии в целом, функциях управления, методах и алгоритмах реализации функций, составе обрабатываемых и рассчитываемых показателей; собрать формы документов, отражающих хозяйственные процессы и используемые классификаторы, макеты файлов, сведения об используемых технических средствах и технологиях обработки данных; проконтролировать вместе с пользователем их правильность, сформировать «Отчет об обследовании» и выполнить другие работы.

Сбор материалов обследования следует проводить с помощью стандартных форм и таблиц, которые удобно читать и обрабатывать (рис. 4.5).

Вся получаемая документация разбивается на три группы. В первую группу входят документы, содержащие описания общих параметров экономической системы (Д 7.1), ее организационной структуры, матричной модели распределения функций, реализуемых каждым структурным подразделением. В частности, общие параметры должны содержать: наименование объекта иего принадлежность (например, принадлежность предприятия министерству, объединению, корпорации и т.п.); тип объекта (например, тип предприятия, вид производства, режимы работы); виды и номенклатуру продукции или услуг; виды и количество оборудования и материальных ресурсов; категории и численность работающих и т.д.

В эту группу входит также форма описания общих характеристик функций управления экономической системой, хозяйственных процессов и процедур, реализующих эти функции (Д 7.2). Эта форма включает отражение следующих параметров: наименование каждой функции, процесса и процедуры, описание экономической сущности задач, решаемых при выполнении процедуры, связанной с обработкой информации; состав процедур обработки информации, реализуемых каждой задачей; взаимосвязь задач, стоимостные затраты, связанные с реализацией каждой задачи.

Рис. 4.5. Формы документов для формализации материалов обследования

Описание организационной структуры (Д 7.3) должно включать состав и взаимосвязь подразделений и лиц, реализующих функции и задачи управления. Описание производственной структуры объекта должно отражать состав и взаимосвязь подразделений, реализующих производство товаров или услуг. Описание функциональной структуры призвано отображать распределение функций, хозяйственных процессов и процедур управления между составляющими организационной структуры и должно предполагать проведение классификации процедур, связанных с обработкой данных, коммуникацией между сотрудниками или принятием управленческих решений.

Описание материальных потоков (Д 7.5) предполагает отображение маршрутов движения средств, предметов и продуктов труда и рабочей силы между подразделениями производственной структуры и будет включать: описание видов продукции или услуг, ресурсов; описание технологических операций, их частоту и длительность выполнения; объемы перемещаемых ресурсов, продукции или услуг, используемые средства транспортировки.

Далее следует вторая группа форм, формализующих материалы обследования по каждому структурному подразделению, имеющая в своем составе, помимо форм, аналогичных тем, которые входят в первую группу, формы описания информационных потоков по подразделениям (Д 7.4), которые осуществляют связь задач внутри каждого подразделения между собой, а также связи между подразделениями.

Форма описания документопотоков включает следующие характеристики: наименование входных документов, количество их экземпляров; объемные данные по каждому документопотоку; перечень информационных файлов, где используются эти документы; носитель, на котором хранятся данные; время создания; время использования; перечень полей файлов; выходные документы, получаемые на основе информации файлов.

Третья группа документов содержит описание компонентов каждого информационного потока, включая документы, информационные файлы, процедуры обработки и характеристики этих компонентов.

Формы характеристик документов включают: наименование подразделения, тип документа (первичный, промежуточный или результатный), назначение документа, наименование документа, периодичность создания или время использования. Форма описания документов содержит: перечень показателей; описание структуры документов; перечень реквизитов; распределение реквизитов по разделам документа; типы реквизитов.

Форма характеристик процедур обработки данных включает: наименование подразделения, где используется процедура; задачу, в которую входит данная процедура; входную информацию, ее объемы; используемые файлы и их объемы; частоту обращения процедуры к файлу; блок-схему процедуры; выходные данные процедуры.

Форма описания процедур обработки содержит: наименование задачи; операции процедуры; количество операций; используемая техника; стоимостные и временные затраты.

Полученное в результате проведенной формализации описание объекта содержит исходные данные для проектирования ЭИС и определяет параметры будущей системы. Так, материальные потоки обусловливают объемы обрабатываемой информации, состав первичных данных, периодичность и сроки сбора, их источники, необходимые для разработки информационной базы. Функциональная структура объекта определяет комплексы автоматизируемых задач управления, для каждого из которых указывается: состав входных и выходных показателей; периодичность и сроки их формирования; процедуры использования данных показателей; распределение функций и процедур между персоналом и техническими средствами. Организационная структура объекта служит основанием для выделения лиц, определяющих условие решения задач обработки информации, а также получателей выходных показателей и документов.

На основе формализованного описания предметной области выполняется этап «Анализ материалов обследования», основными целями которого являются:

• сопоставление всей собранной об объекте информации с теми требованиями, которые предъявляются к объекту, определение недостатков функционирования объекта обследования;

• выработка основных направлений совершенствования работы объекта обследования на базе внедрения проекта ЭИС, выбор направлений проектирования (выбор инструментария) и оценка эффективности применения выбранного инструментария;

• обоснование выбора решений по основным компонентам проекта ЭИС и определение общесистемных, функциональных и локальных требований к будущему проекту и его частям.

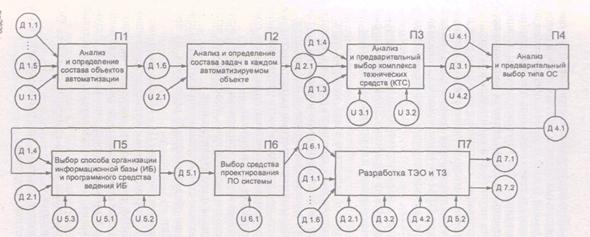

Рассмотрим технологическую сеть анализа материалов обследования (рис. 4.6), в которой в каждой из технологических операций используются документы обследования (Д 1.1 – Д 1.5).

Рис. 4.6. Технологическая сеть выполнения процесса работ на этапе «Анализ материалов обследования»

Д 1.1 - общие параметры (характеристики) экономической системы; Д 1.2 - методы и методики управления (алгоритм расчета экономических показателей); Д 1.3 - организационная структура экономической системы; Д 1.4 - параметры информационных потоков; Д 1.5 - параметры материальных потоков; U 1.1 - универсум факторов выбора; Д 1.6 - обоснование и список объектов автоматизации; U 2.1 - универсум факторов выбора задач; Д 2.1 - обоснование списка задач по каждому подразделению (объекту автоматизации); U 3.1 - универсум технических средств; U 3.2 - факторы отбора КТС; Д 3.1 - обоснование выбора КТС; U 4.1 -универсум операционных систем; U 4.2 - факторы выбора ОС; Д 4.1 - обоснование выбора ОС и языков программирования; U 5.1 - универсум способов организации ИБ; U 5.2 - универсум программных средств ведения ИБА; U 5.3 - факторы выбора; Д 5.1 - обоснование выбора и описание организации ИБ и программного средства; U 6. 1 - универсум методов и программных средств разработки; Д 6.1 - обоснование выбора метода проектирования и инструментального средства; Д 7.1 - ТЭО; Д 7.2 – ТЗ.

Анализ материалов обследования позволяет проектировщикам выделить и составить список автоматизируемых подразделений (П 1). На выбор объектов автоматизации оказывает влияние ряд факторов (U1.1), например, таких, как:

• количество формализуемых функций в каждом конкретном подразделении;

• количество связей этого подразделения с другими подразделениями;

• важность этого подразделения в процессах управления объектом;

• степень подготовленности подразделения для внедрения ЭВМ и др.

Согласно этим факторам выделяют список наиболее важных подразделений (Д 1.6). Например, для предприятия такими подразделениями являются отделы технико-экономического планирования, оперативного управления основным производством, технической подготовки производства, материально-технического снабжения, реализации и сбыта готовой продукции, бухгалтерия.

При выявлении списка автоматизируемых задач (Д 2.1) на операции П 2, для которых необходимо разработать проекты, проектировщики принимают к сведению следующие факторы, представленные универсумом (U 2.1):

• важность решения задачи для выполнения основных функций управления, дедовых процессов и процедур в данном подразделении;

• трудоемкость и стоимость расчета основных показателей данной задачи за год;

• сильная информационная связь рассматриваемой задачи с другими задачами;

• недостаточная оперативность расчета показателей;

• низкая достоверность получаемых данных;

• недостаточное количество аналитических показателей, получаемых на базе первичных документов;

• неэквивалентный метод расчета показателей и др.

Кроме того, на этой операции осуществляется выявление очередей проектирования решаемых задач. К задачам первой очереди относят самые трудоемкие задачи и задачи, обеспечивающие информацией все остальные задачи комплексов и подсистем (например, задачи планирования и бухгалтерского учета). Общим требованием к первоочередным задачам является получение нормативного коэффициента окупаемости капитальных затрат.

Далее выполняется операция, связанная с анализом всех полученных ранее результатов, исходных универсумов и предварительным выбором КТС - комплекса технических средств (Д 3.1) на операции П 3. На выбор типа ЭВМ из универсума U 3.1 оказывает влияние большое число факторов, которые принято объединять в следующие группы (U 3.2).

1. Факторы, связанные с параметрами входных информационных потоков, поступающих на обработку ЭВМ: объем информации, тип носителя информации, характер представления информации.

2. Факторы, зависящие от характера задач, которые должны решаться на ЭВМ, и их алгоритмов: срочность решения, возможность разделения задачи на подзадачи, выполняемые на другой ЭВМ, количество файлов с условно-постоянной информацией.

3. Факторы, определяемые техническими характеристиками ЭВМ: производительность процессора, емкость оперативной памяти, поддерживаемая операционная система, возможность подключения различных периферийных устройств.

4. Факторы, относящиеся к эксплуатационным характеристикам ЭВМ: требуемые условия эксплуатации, необходимый штат обслуживающего персонала и его квалификация.

5. Факторы, учитывающие стоимостные оценки затрат на приобретение КТС, на содержание обслуживающего персонала, на проведение ремонтных работ.

Далее следует выполнение операции П 4 - «Выбор типа операционных систем» (Д 4.1). Операционные системы осуществляют управление работой ПЭВМ, ее ресурсами, обеспечивают выполнение различных прикладных программ, выполняют всевозможные вспомогательные действия по запросу пользователя. Различают однопользовательские, многопользовательские и сетевые OC (U 4.1).

К факторам, определяющим выбор конкретного класса ОС (U 4.2) и его версии, относятся:

• необходимое число поддерживаемых программных продуктов;

• требования к аппаратным средствам;

• возможность использования различных устройств ввода-вывода;

• требование поддержки сетевой технологии;

• наличие справочной службы для пользователя;

• наличие дружественного интерфейса и простота использования;

• возможность переконфигурации и быстрой настройки на новые аппаратные средства;

• быстродействие;

• совместимость с другими ОС;

• поддержка новых информационных технологий и др.

Следующей операцией (П 5) является операция «Выбор способа организации информационной базы (ИБА) и программного средства ведения ИБА» (Д 5.1). Информационная база имеет несколько способов организации (U 5.1) как совокупность локальных файлов и интегрированную организацию в виде баз данных. Локальная (файловая) организация подразумевает под собой хранение данных в виде совокупности независимых локальных файлов, создаваемых для документа, задачи или комплекса задач. Интегрированная база данных представляет собой совокупность взаимосвязанных, хранящихся вместе данных, используемых для одного или нескольких приложений. Данные, организованные в виде базы данных (БД), могут быть организованы как централизованные базы данных, т.е. размещенные на одной ЭВМ, или в виде распределенных БД (размещенных на нескольких ЭВМ).

Программные средства ведения ИБА выбираются исходя из

класса систем хранения данных: системы управления файлами либо системы

управления базами данных (СУБД). К основным факторам, определяющим выбор типа

СУБД, относятся следующие факторы

(U 5.3):

• масштаб применения СУБД - по этому признаку выбираются персональные - настольные СУБД (например, FoxPro или Access) или промышленные - сетевые СУБД (например, Oracle, Sybase, Informix, MSSQL, ADABAS, InterBase и др.);

• язык общения: выбирают СУБД с открытыми, замкнутыми или смешанными языками;

• число уровней в архитектуре: одноуровневые; двухуровневые; трехуровневые;

• выполняемые СУБД функции: информационные - организация хранения информации и доступа к ней и операционные функции, связанные с обработкой информации;

• сфера возможного применения СУБД: универсальное использование и специализированное.

При выполнении следующей операции (П 6) осуществляется «Выбор методов и средств проектирования программного обеспечения системы», который напрямую зависит от выбранной технологии проектирования. В универсум методов проектирования (U 6.1), используемых при базовом (каноническом) подходе, входят такие, как метод структурного проектирования, модульного проектирования и другие. Основными факторами, оказывающими влияние на выбор методов, являются их совместимость, сокращение времени и стоимостных затрат на проектирование, получение качественного продукта, который был бы удобен для последующей его эксплуатации и сопровождения.

Выполнение всех этих операций завершается составлением ТЭО (Д 7.1) и формированием ТЗ (Д 7.2) на операции П 7. Целью разработки «Технико-экономического обоснования» проекта ЭИС являются оценка основных параметров, ограничивающих проект ЭИС, а также обоснование выбора и оценка основных проектных решений по отдельным компонентам проекта. При этом различают организационные параметры, характеризующие способы организации процессов преобразования информации в системе; информационные и экономические параметры, характеризующие затраты на создание и эксплуатацию системы, экономию от её эксплуатации. Основными объектами параметризации в системе являются задачи, комплексы задач, экономические показатели, процессы обработки информации.

Организационные параметры ЭИС дифференцируют по технологическим операциям процесса обработки информации: сбора, регистрации, передачи, хранения, обработки и выдачи информации. Для подготовительного этапа технологии обработки информации параметрами могут быть: вид связи между источником информации и ЭВМ, территориальное размещение технических средств, наличие промежуточного носителя информации, способ обеспечения достоверности информации и т.п. Для основного этапа технологии обработки информации в качестве параметров выступают: способ организации информационной базы, тип организации файлов, тип запоминающих устройств, режим обработки информации, тип ЭВМ, тип организации использования ЭВМ и т.п. Для заключительного этапа - способ организации связи пользователя с ЭВМ, наличие промежуточного носителя, организация размножения результатной информации и т.п.

К информационным параметрам относятся такие, как достоверность, периодичность сбора, форма представления, периодичность обработки информации и т.д.

К экономическим параметрамЭИС относятся: показатели годового экономического эффекта, коэффициента эффективности затрат и т.п.

Параметризация позволяет определить требования к системе, оценить существующую информационную систему, определить пригодность типовых решений в проекте ЭИС, выбрать проектные решения в соответствии с предъявляемыми требованиями к ЭИС.

К основным компонентам ТЭО относятся:

• характеристика исходных данных о предметной области;

• обоснование цели создания ЭИС;

• обоснование автоматизируемых подразделений, комплекса автоматизируемых задач, выбора комплекса технических средств, программного и информационного обеспечения;

• разработка перечня организационно-технических мероприятий по проектированию системы;

• расчет и обоснование эффективности выбранного проекта;

• выводы о техническом уровне проекта и возможности дальнейших разработок.

На основе ТЭО разрабатываются основные требования к будущему проекту ЭИС и составляется «Техническое задание» согласно ГОСТ 34.602 - 89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы» [16], в состав которого входят следующие основные разделы.

1. В разделе «Общие сведения о проекте» указывается: полное наименование системы, код системы, код договора, наименование предприятия-разработчика и предприятия-заказчика, перечень документов, на основе которых создается система, плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы, сведения об источниках финансирования, порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы (ее частей).

2. Раздел описания «Назначение, цели создания системы» состоит из двух частей:

- в подразделе «Назначение системы» указывается вид автоматизируемой деятельности и перечень объектов автоматизации, на которых предполагается ее использовать;

- в подразделе «Цели создания системы» приводятся наименования и требуемые значения технических, технологических, производственно-экономических и других показателей объекта автоматизации, которые будут достигнуты в результате внедрения ЭИС.

3. В разделе «Характеристика объекта автоматизации» представлены: краткие сведения об объекте автоматизации; сведения об условиях эксплуатации объекта и характеристиках окружающей среды.

4. Раздел «Требования к системе» включает следующие подразделы: требования к системе в целом; требования к функциям (задачам), выполняемым системой; требования к видам обеспечения.

В подразделе «Требования к системе в целом» указываются требования к структуре и функционированию системы; к численности квалифицированных работников; к надежности и безопасности работы системы; к эргономике и технической эстетике, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту системы; к защите информации от несанкционированного доступа; требования по сохранности информации при авариях; к защите от внешней среды; к патентной чистоте проектных решений; требования по унификации и стандартизации.

В подразделе «Требования к функциям (задачам), выполняемым системой» требования к комплексам задач и отдельным задачам приводятся по каждой подсистеме: указывается перечень функций, задач или их комплексов, подлежащих автоматизации; распределение их по очередям создания; временной регламент реализации каждой функции, задачи или комплекса; требования к качеству реализации каждой функции, задачи, комплекса, к форме представления выходной информации; характеристики необходимой точности и времени выполнения и выдачи результата и его достоверности.

В подразделе «Требования к видам обеспечения» содержатся требования к математическому, программному, техническому, лингвистическому, информационному, организационному, технологическому и правовому обеспечению ЭИС.

5. Раздел «Состав и содержание работ по созданию системы» должен содержать: перечень стадий и этапов работ по созданию системы в соответствии с ГОСТ 34.601-90 [19]; сроки выполнения; перечень организаций-исполнителей; перечень документов по ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» [15], предъявляемых по окончании работ; вид и порядок проведения экспертизы технической документации и др.

6. В разделе «Порядок контроля приемки системы» указываются: виды, состав, методы испытания системы и ее частей; общие требования к приемке работ по стадиям; порядок утверждения приемных документов: статус приемочной комиссии.

7. В разделе «Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие» необходимо привести перечень необходимых мероприятий и их исполнителей, которые следует выполнять при подготовке объекта к вводу ЭИС в действие: приведение информации, поступающей в систему, к виду, приемлемому для ввода в ЭВМ; создание условий функционирования объекта, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, содержащимся в ТЗ; создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб; сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала.

8. В разделе «Требования к документированию» приводятся: перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов, соответствующих требованиям ГОСТ 34.201-89 и научно-технической документации отрасли заказчика.

9. В разделе «Источники разработки» должны быть перечислены документы и информационные материалы (ТЭО, отчеты о законченных научно-исследовательских разработках, информационные материалы на отечественные, зарубежные системы-аналоги и др.).

10. В состав ТЗ при наличии утвержденных методик включаются приложения, содержащие расчеты экономической эффективности системы и оценку научно-технического уровня системы.

Назад к разделу "Глава 4. Основные стадии базового проектирования ЭИС"

Вперед к разделу "4.2. Структура работ на стадии техно-рабочего проектирования"