Интернет-курс

по

дисциплине

«Общий

менеджмент»

Москва

Содержание

Раздел I. Введение в менеджмент: природа и концепция

Вопрос 1. Возникновение менеджмента.

Вопрос 2. Становление менеджмента и администрирование.

Вопрос 3. Совершенствование и развитие менеджмента.

Вопрос 4. Великие организаторы в истории менеджмента.

Тема 2. Управление и менеджмент

Вопрос 1. Природа менеджмента и управления.

Вопрос 2. Сравнительный анализ понятий и их применения.

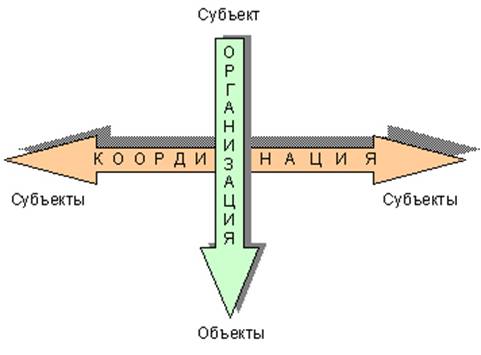

Вопрос 3. Кооперация менеджмента и управления.

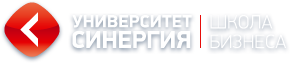

Вопрос 4. Модель кооперации менеджмента и управления.

Тема 3. Современная парадигма менеджмента

Вопрос 1. Место и роль парадигмы в теории и практике

менеджмента.

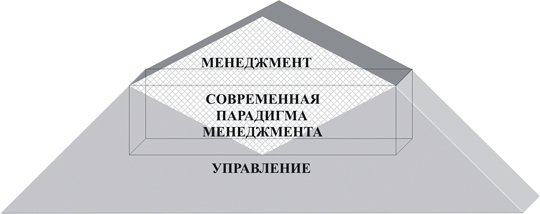

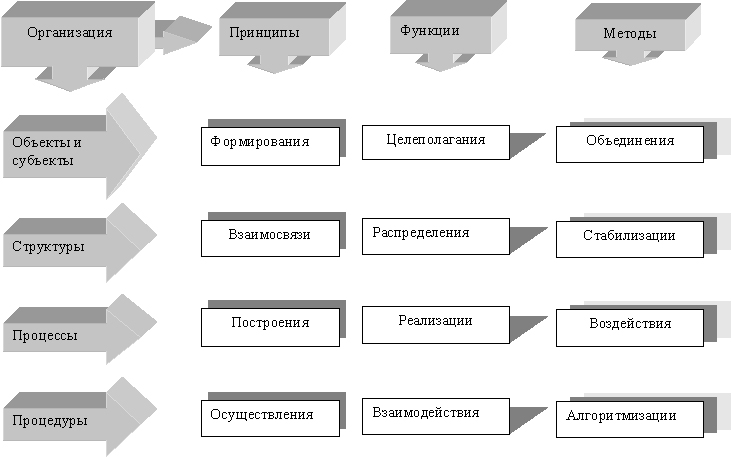

Вопрос 2. Структура парадигмы менеджмента.

Вопрос 3. Тезаурус парадигмы менеджмента.

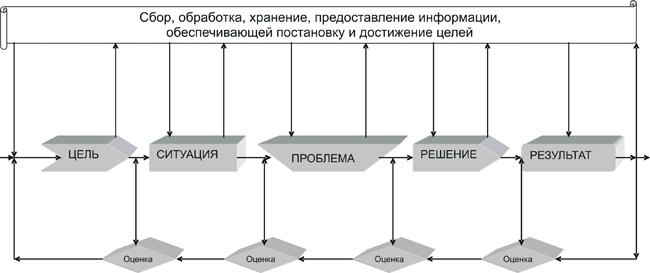

Вопрос 4. Концепция постановки и достижения цели.

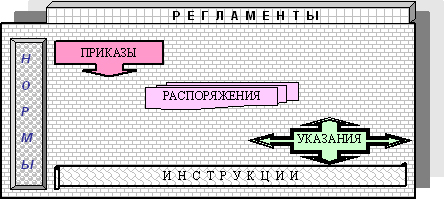

Тема 4. Административное проявление менеджмента

Вопрос 1. Место и роль администрирования в менеджменте.

Вопрос 2. Административное выражение менеджмента.

Вопрос 3. Администрирование постановки и достижения цели.

Вопрос 4. Концепция административного менеджмента.

Раздел II.

Менеджмент организации: миссия и строение

Тема 5. Организация как объект воздействия

Вопрос 1. Природа социально-экономической организации.

Вопрос 2. Состав и содержание организации.

Вопрос 3. Свойства бизнес организации.

Вопрос 4. Организация бизнеса как объект менеджмента.

Тема 6. Деловая среда организации

Вопрос 1. Формы бизнес организаций.

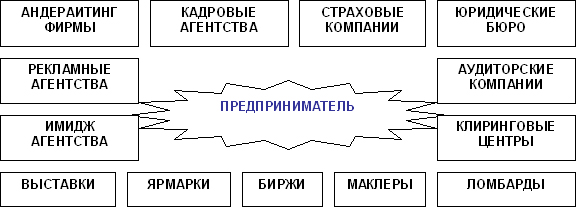

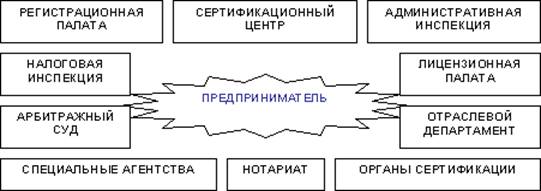

Вопрос 2. Инфраструктура деловой среды.

Вопрос 3. Формат и моделирование деловой среды.

Вопрос 4. Ситуационный подход к менеджменту организации.

Тема 7. Жизненный цикл бизнес-организации

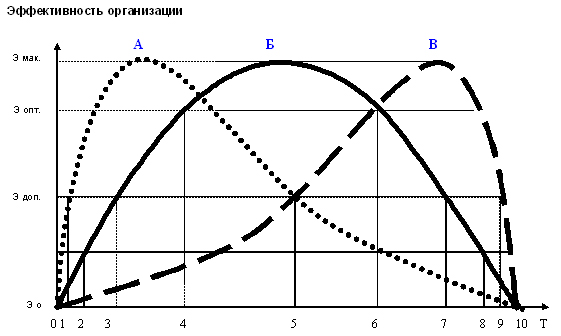

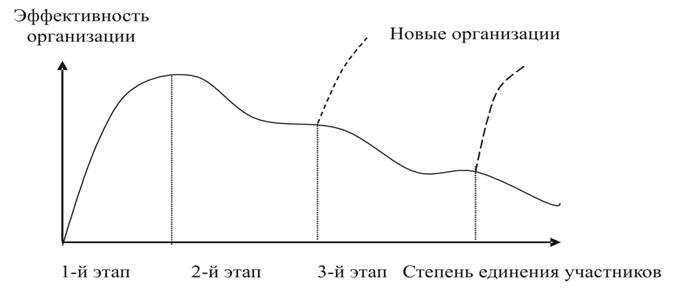

Вопрос 1. Жизненные циклы в организации.

Вопрос 2. Единство и разнообразие организации.

Вопрос 3. Инновационный потенциал бизнес организаций.

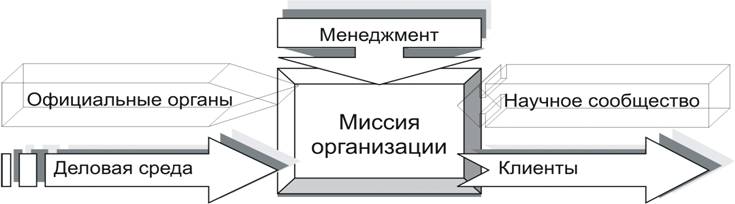

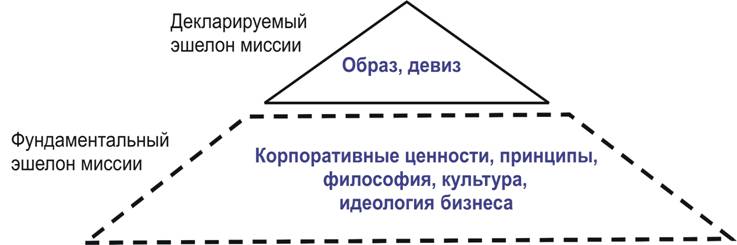

Тема 8. Миссия бизнес организации

Вопрос 1. Природа миссии организации.

Вопрос 2. Жизненный цикл миссии организации.

Вопрос 4. Применение миссии организации.

Тема 9. Миссия и стратегия организации

Вопрос 1. Место и роль миссии в целеполагании

организации.

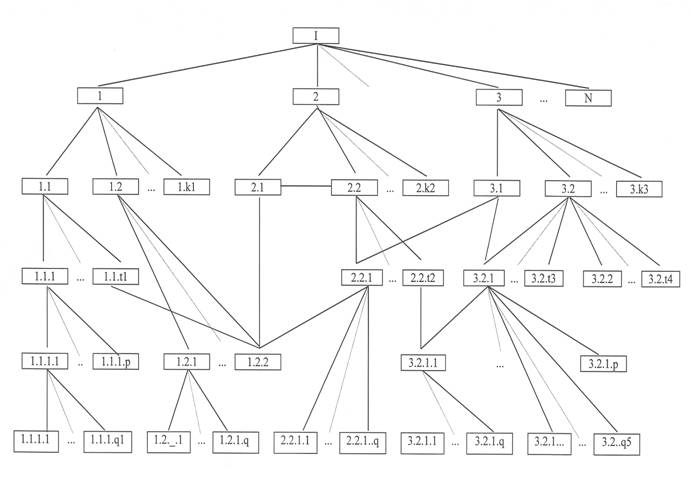

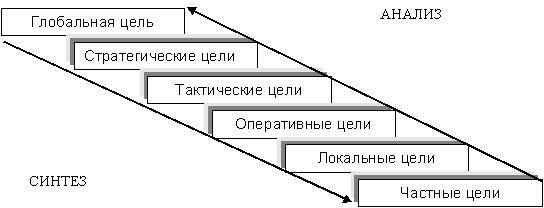

Вопрос 2. Древо целей организации как основа менеджмента.

Вопрос 3. Инновационная стратегия и миссия организации.

Вопрос 4. Отечественные подходы к инновационному

целеполаганию.

Раздел III.

Менеджер в организации: место и роль

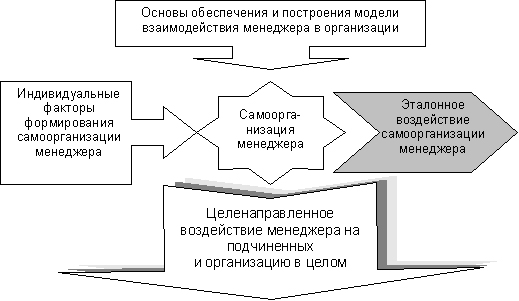

Тема 10. Самоорганизация менеджера

Вопрос 1. Сущность самоорганизации менеджера.

Вопрос 2. Содержание самоорганизации менеджера.

Вопрос 3. Лидерство менеджера в организации.

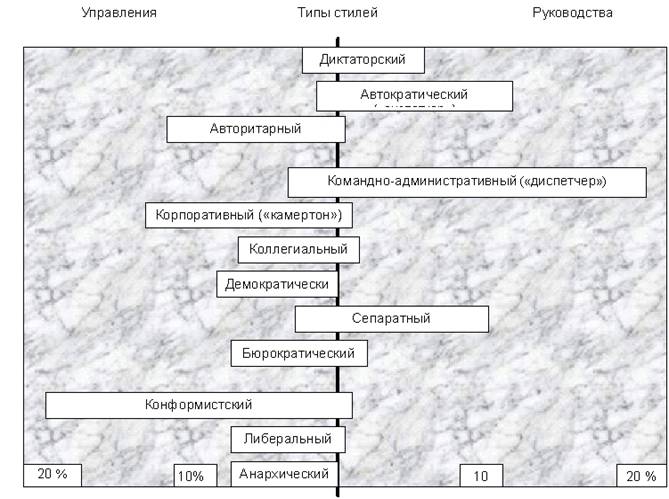

Вопрос 4. Стили руководства и управления.

Тема 11. Профессиональный потенциал менеджера

Вопрос 1. Знания как основа профессионального потенциала.

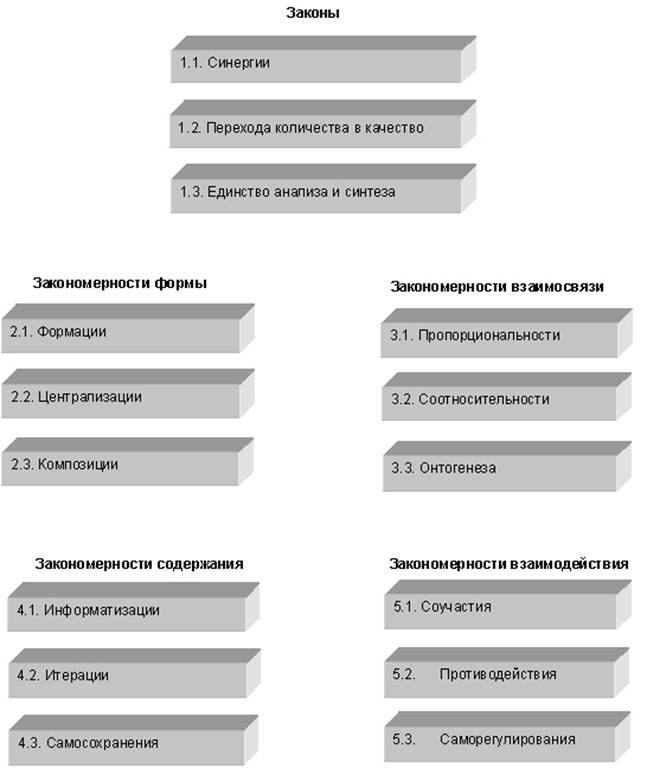

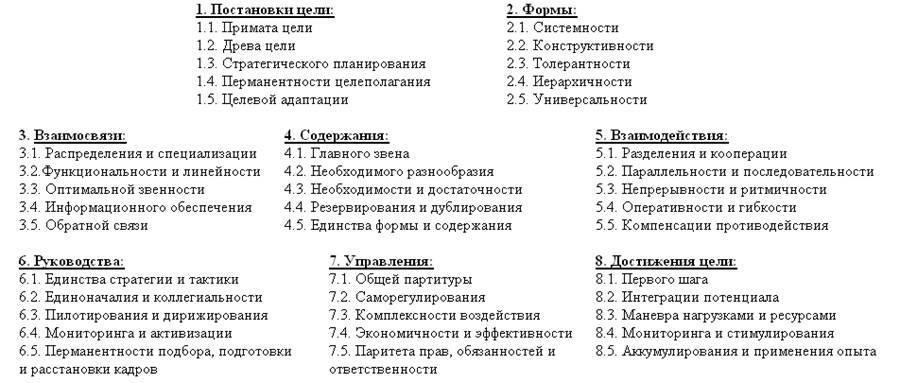

Вопрос 2. Закономерности менеджмента организации.

Вопрос 3. Принципы работы менеджера.

Вопрос 4. Профессионализм и квалификация.

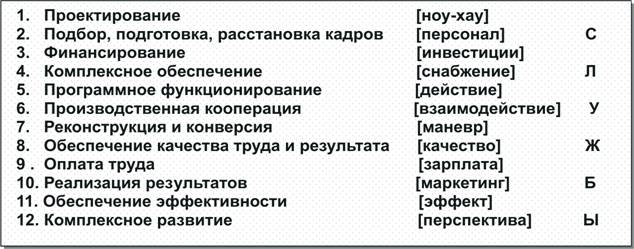

Тема 12. Организация труда менеджера

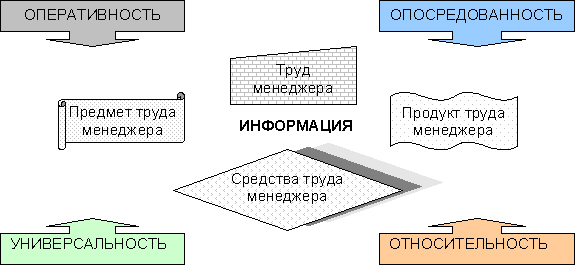

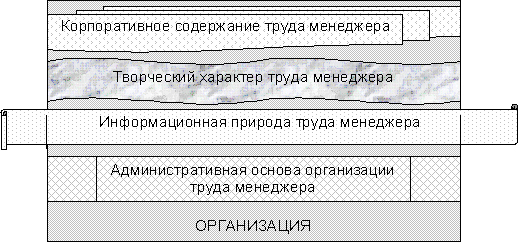

Вопрос 1. Функциональная основа организации труда.

Вопрос 2. Функции менеджмента организации.

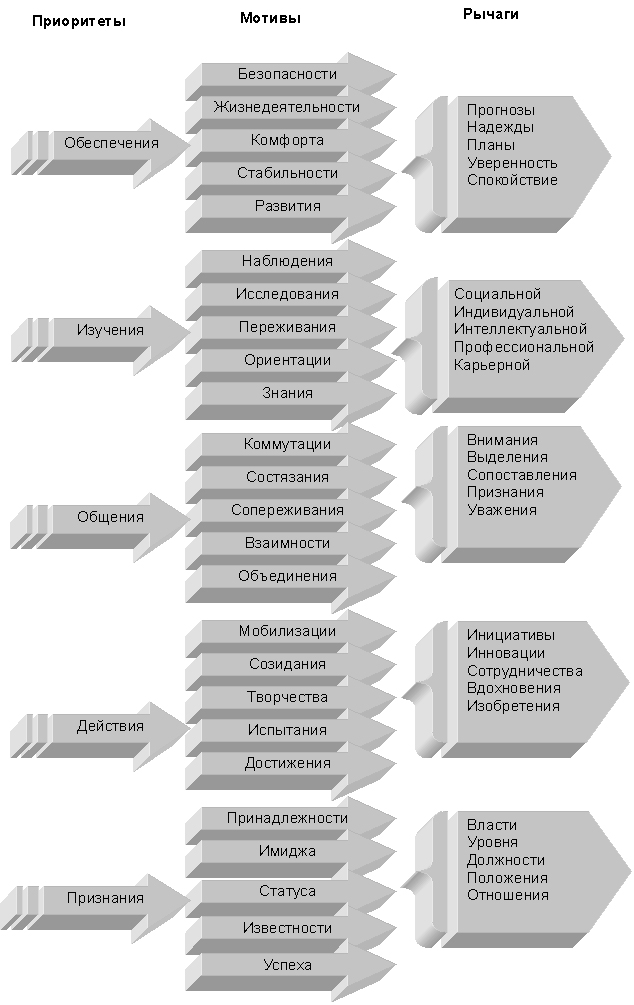

Тема 13. Активизация деятельности менеджера

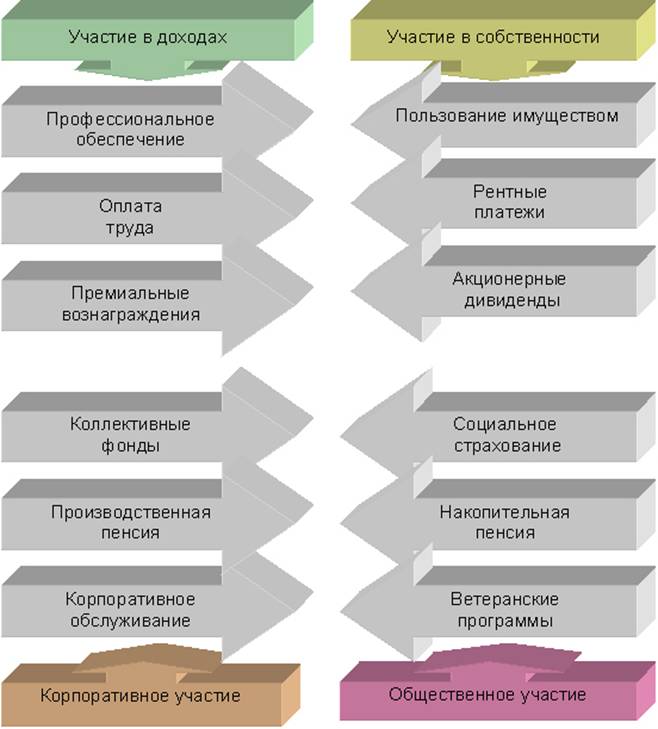

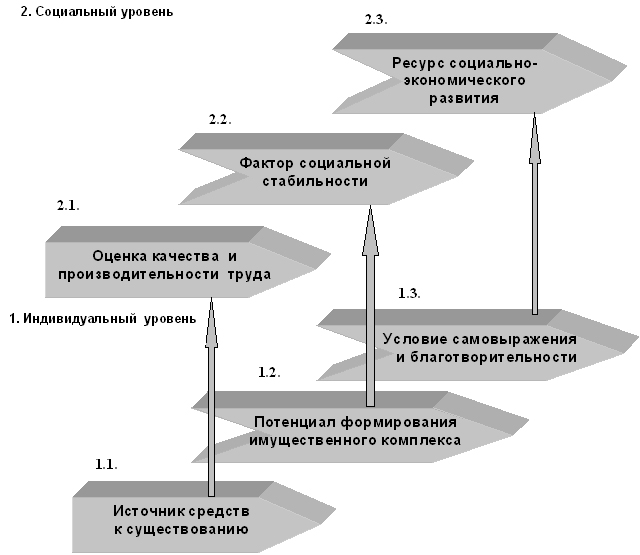

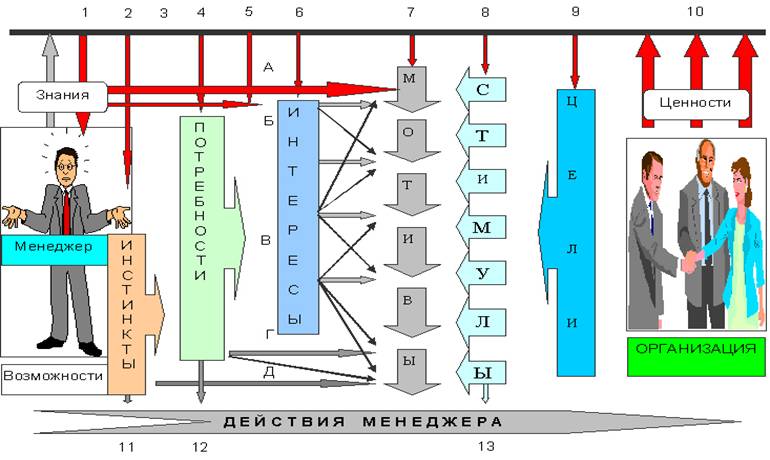

Вопрос 1. Мотивация действий менеджера и подчиненных.

Вопрос 2. Стимулирование деятельности в организации.

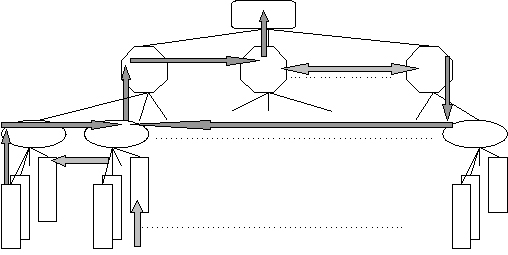

Вопрос 3. Механизм социальной организации.

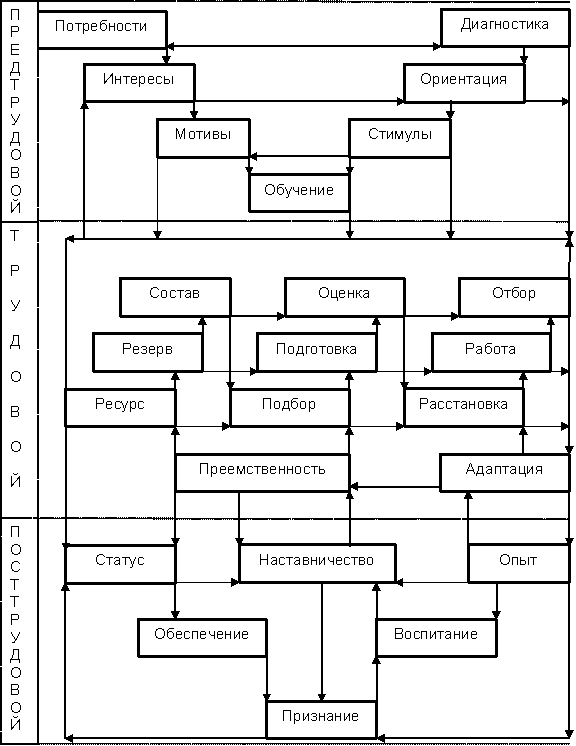

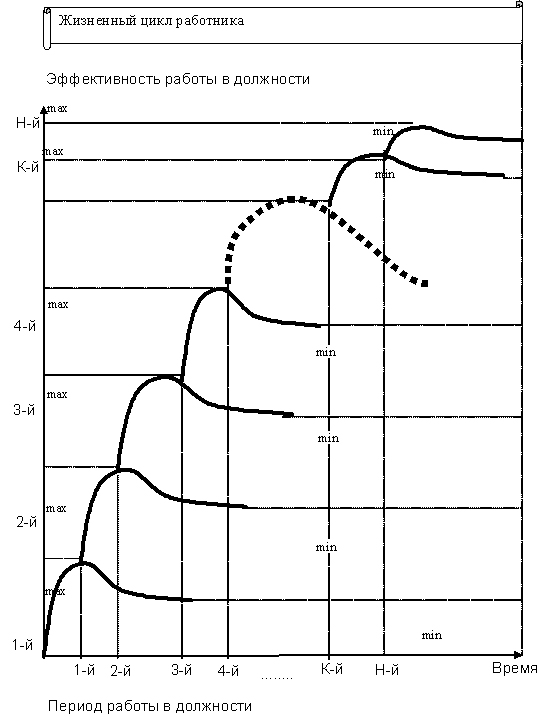

Тема 14. Карьера менеджера и его подчиненных

Вопрос 1. Место и роль карьеры в менеджменте.

Вопрос 2. Жизненный цикл работника как объект управления.

Вопрос 3. Управление карьерным циклом.

Вопрос 4. Планирование карьерного продвижения.

Раздел IV.

Содержание менеджмента: методы и процессы

Тема 15. Методы менеджмента организации

Вопрос 1. Методические основы содержания менеджмента.

Вопрос 2. Классификация методов менеджмента в

организации.

Вопрос 3. Применение методов менеджмента.

Вопрос 4. Обеспечение системы методов менеджмента.

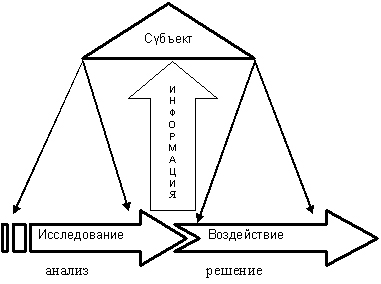

Тема 16. Место и роль решения в менеджменте

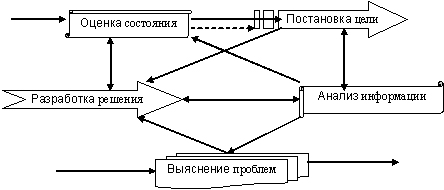

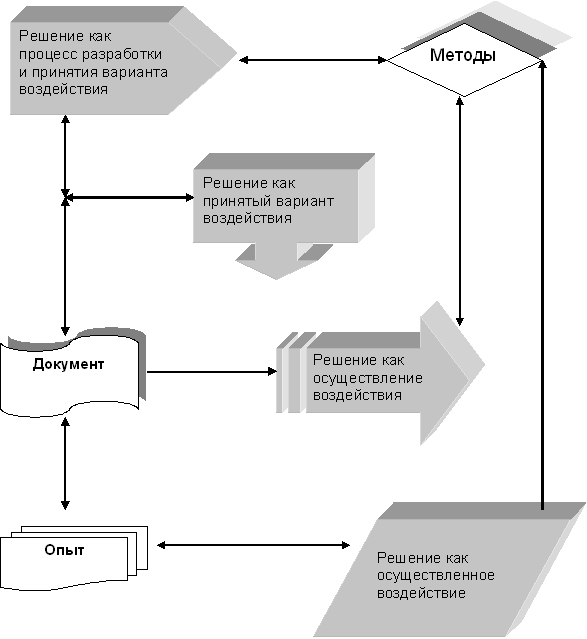

Вопрос 1. Понимание и применение решений в менеджменте.

Вопрос 2. Жизненный цикл решения в организации.

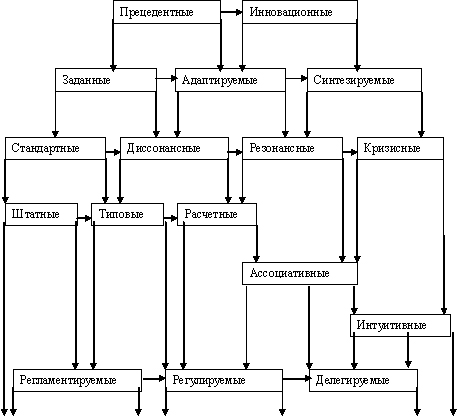

Вопрос 3. Классификация решений в менеджменте

организации.

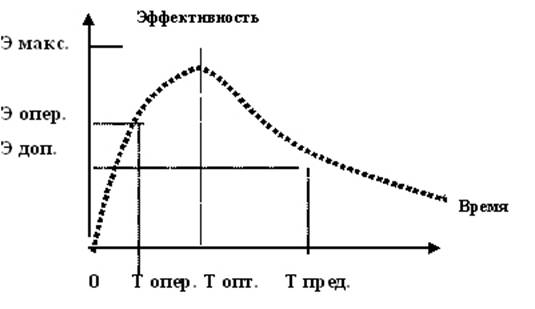

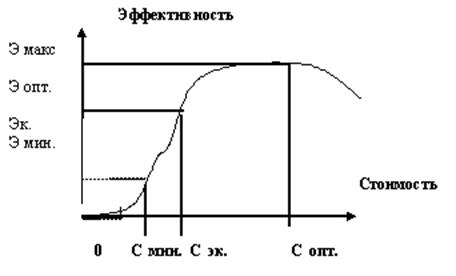

Вопрос 4. Выполнение и оценка решения.

Тема 17. Процессуальное построение менеджмента

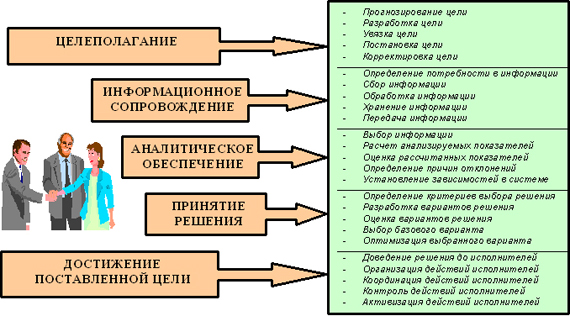

Вопрос 1. Природа процесса постановки и достижения цели.

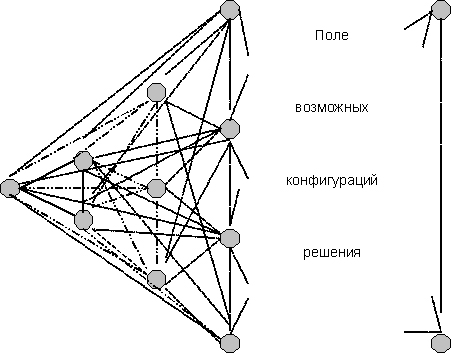

Вопрос 2. Принятие и реализация решения.

Вопрос 3. Управление процессом достижения цели.

Вопрос 4. Реорганизация процесса менеджмента.

Тема 18. Эффективность и совершенствование менеджмента

Вопрос 1. Оценка эффективности менеджмента.

Вопрос 2. Сущность совершенствования менеджмента.

Вопрос 3. Административное обеспечение совершенствования.

Вопрос 4. Организационное развитие потенциала

менеджмента.

Раздел I. Введение в менеджмент: природа и концепция

Тема 1. Природа менеджмента

Цели обучения:

Получение знаний основ формирования системного представления генезиса,

как процесса возникновения, становления и развития современного менеджмента,

определяемого условиями и факторами организации и окружающей среды.

Содержание темы:

1. Введение.

2. Возникновение менеджмента.

3. Становление менеджмента и администрирование.

4. Совершенствование и развитие менеджмента.

5. Великие организаторы в истории менеджмента.

6. Резюме.

Введение.

Целенаправленную деятельность человека от случайных

событий принципиально отличает способность осознанно ставить и достигать

личные, корпоративные и общественные цели. Силой своего разума, человек

способен целенаправленно анализировать желаемое, оценивать его достижимость,

ранжировать и выбирать из рассматриваемого множества необходимое, адаптировать

и применять методы и средства формирования, функционирования и развития той или

иной организации. Начиная осуществление такого подхода применительно к самому

себе, каждый из нас, прежде всего, самостоятельно планирует, разрабатывает и

реализует программу собственных действий.

Успех этого процесса во многом обусловливается,

определяется, ассоциируется окружающей средой и, прежде всего, обществом, в

котором человек позиционирует и достигает большинство собственных целей. Здесь

его действия, в той или иной степени, соответствуют или прямо подчиняются

общепринятым правилам, нормам, ценностям, представленных государственным и

общественным институтом, и, в конечном счете, организациям, в которых человек

функционирует. Именно цели, потенциал, статус и полномочия, структуры и

процедуры, взаимосвязь и взаимодействия организации становятся определяющими

факторами его участия в общем процессе функционирования и развития.

Достижимость и необходимость целей, ставящихся

человеком, во многом определяются окружающей средой. Но ее воздействия

представляются не только объективными факторами, например, природными, но и, во

все большей степени, смешанными и субъективными, к которым относятся:

· сложившаяся социально-экономическая формация;

· профессионально-образовательный уровень общества;

· действующая государственно-административная система;

· виды и формы функционирующих социальных организаций;

· инфраструктура взаимодействия организаций между собой;

· системы и процессы взаимодействия организаций с каждым

из нас.

Исследование и учет влияния условий, ограничений,

воздействий окружающего мира на процесс постановки и достижения целей

становится важнейшей задачей организации и каждого из ее участников.

Эффективное решение такой задачи необходимо обеспечивает достижение

запланированного результата.

Целенаправленное осуществление процесса постановки и

достижения всего многообразия собственных, корпоративных и общественных целей

организации и ее участников требует применения профессионального подхода. Его

основой становятся знания закономерностей и принципов формирования,

функционирования и развития организации, соответствующие ей деловые качества и

навыки персонала, четкая система и эффективно осуществляемые процессы

формирования, функционирования и развития организации. Проводником такого

профессионального подхода является руководитель организации и аппарат

управления. Именно персонал призван планировать, разрабатывать и осуществлять

программу деятельности организации на профессиональной основе, квалифицированно

и ответственно обеспечивая функционирование всех ее систем путем освоения и

применения эффективных методов и средств современного менеджмента.

Анализ содержания известных исторических документов

неоспоримо свидетельствует о том, что современный менеджмент в той или иной

форме сформировался и существует с момента появления «homo sapiens» -

«человека мыслящего». Вместе с тем, самые смелые исследователи выделяют

некоторые признаки возникновения и становления аналогичных систем и процессов в

животном мире: «иерархия прайда», «вожак стаи», что обуславливает необходимость

серьезного научного изучения и представления возникновения, становления и развития

менеджмента. Это важно также и потому, что наиболее ярко и многогранно место и

роль менеджмента раскрывается именно в процессе зарождения и формирования его

основных составляющих, сущности и содержания, как в историческом развитии, так

и в современном мире.

Вопрос 1. Возникновение

менеджмента.

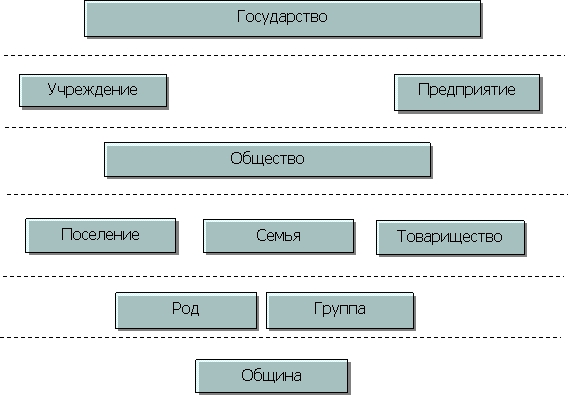

Появление человека, формирование общественных

отношений, развитие цивилизации объективно обусловили создание первых

социальных организаций. Они во многом определялись складывавшейся в них

структурой, основой построения которой, в том или ином виде, неизбежно

становилась иерархия в форме подчинения одних участников другим. Вначале такое

разделение лишь закрепляло физическое неравенство или физиологически

распределенные в общине роли, но со временем оно все чаще приводило к

разграничению участия в выполнении материальных и интеллектуальных функций,

становясь основой формирования статуса лидера, определения его полномочий,

обеспечения подчинения ему окружающих.

Первые лидеры формировались, выдвигались и

закреплялись, прежде всего, в борьбе за выживание как их самих, так и их

сторонников, а в последующем и организации в целом. Их полномочия определялись

общими принципами конкуренции, сложившимися отношениями, конкретными условиями

и предполагали весьма ограниченное участие в жизни организации. В этих условиях

постепенно выделилось два основных вида лидерства: политическое и

организационное, которые в той или иной форме сохранившиеся по настоящее время.

Они обусловили формирование и развитие соответственно публичного и

административного направлений специализации деятельности лидера, что во многом

определило построение действующей в обществе системы управления.

В качестве публичного лидера, как правило, выделялась

харизматическая личность, обладавшая от природы искусством психологического

воздействия на людей (или осваивая это искусство целенаправленно). Чаще всего,

такими лидерами становились влиятельные религиозные деятели, талантливые

военачальники, умудренные опытом и потому уважаемые главы различных социальных

групп. Им были присущи дальновидность, политическое чутье, психологическая

интуиция, позволявшие эффективно влиять на окружающих силой собственного

авторитета или силой ранее подчиненных соратников. Главной задачей

политического лидерства всегда было и остается создание и укрепление иерархии

власти, обеспечивающей осуществление любых задуманных действий.

Но, вместе с политическими, власть неизбежно принимала

на себя целый комплекс самых разнообразных обязательств по достижению условий и

целей функционирования организации. Обеспечение их выполнения требовало не

только привлечения ресурсов, чем отчасти занимались и занимаются сегодня

политические руководители, но и решения все более усложнявшихся задач по их

воспроизводству и обращению. Причем, реализация подобных решений требовали уже

таких принципиально новых качеств знаний и навыков, как:

· создание и регистрация организации;

· комплектование и руководство командой;

· заключение договоров, контрактов, соглашений и сделок;

· распределение прав, обязанностей и ответственности

подчиненных;

· обеспечение структурных взаимосвязей и процедурных

взаимодействий;

· планирование, координация и оценка деятельности

исполнителей;

· осуществление выработки, принятия и реализации

решений;

· организация документооборота и делопроизводства,

то есть основ проектирования, разработки, построения и

осуществления процесса, называемого сегодня деловым администрированием.

Объединение людей впервые организации, выдвижение

лидеров, разделение их на «идеологов» и «практиков», осуществление последними

на постоянной основе программ целенаправленных и последовательных действий

характеризуют основные условия появления менеджмента. Лидеры не только

необходимо обеспечивали, но и практически реализовывали естественные тенденции

формирования социальной иерархии, линейного распределения по ней прав,

обязанностей и ответственности. При этом не только окончательно разграничились

и сформировались статусы руководителя и подчиненного в рамках одной организации,

но и четко определился характер и содержание их возможного взаимодействия в

ней.

Исторически здесь также складывались и развивались две

основных модели формирования и осуществления взаимодействия как руководителя с

подчиненными, так и собственно между самими подчиненными. Первоначально

превалировала тоталитарная модель, предполагающая полное и всестороннее

подчинение руководителю. Она исключала не только сотрудничество, но порой и

простое общение между подчиненными. Обеспечивая беспрекословное подчинение,

такая модель не была рассчитана ни на инициативу, ни на предприимчивость

исполнителей, что существенно снижало эффективность работы организации. Причем,

тоталитарной моделью исключались условия для становления и поддержания в

организации конкурентной среды, как формы конструктивной активизации действий

исполнителей.

Такие и многие другие ресурсы мобилизовала либеральная

модель, формировавшаяся и развивавшаяся в качестве альтернативы тоталитарной

организации. Ее возможности разносторонне раскрывались и многократно

расширялись за счет стимулирования руководством творческого подхода к

осуществлению взаимодействия подчиненных в организации. Вместе с тем, в таких

организациях, как правило, снижались оперативность руководства, уровни

исполнительской дисциплины и корпоративной ответственности. Все это привело к

тому, что большинство организаций сформировалось на основе объединения этих

двух подходов, различающихся соотношением их удельного веса. Причем, это

соотношение может существенно меняться руководителем организации в зависимости

от множества условий и факторов.

Обретя статус, оценивая реальный объем, специализацию,

трудоемкость предстоящих работ, необходимость адаптации решений к конкретным

условиям, руководители начинают формировать и готовить состав своих ближайших

помощников, команду профессионалов, аппарат управленцев. Действуя на основе

принципа разделения и кооперации труда, они разделяют, распределяют,

обеспечивают выполнение определенных ими работ силами своих подчиненных. При

этом руководитель не только рассчитывает на интеллектуальный потенциал

подчиненных, пополняет свои ресурсы их профессиональными знаниями и навыками,

но и кооперирует их деятельность между собой, собственно и создавая тем самым

организацию, как основное условие достижения синергетического эффекта.

Именно этой целью было обусловлено создание в

организациях первых рабочих групп, комиссий, постоянно действующих формирований

и, наконец, специализированных на различных видах деятельности управленческих

подразделений, объединившихся, в конечном счете, в управляющую систему. Причем,

вне зависимости от того, как называлось это формирование (аппарат, управление

или администрация),

фактически оно уже позиционировало новый, функциональный тип подчиненных,

интегрально обеспечивающих разработку и осуществление содержания линейных

воздействий руководителя. Такая функциональная основа разделения и

специализации труда подчиненных со временем обусловила объединение их в

соответствующие подразделения под общим линейным руководством.

Разделение и распределение труда между подчиненными

изначально функционально по своей природе, даже тогда, когда вышестоящий

руководитель назначает из них заместителей, возглавляющих соответствующие

группы, или ответственных. При этом они воспринимаются руководителем как

представители исполнителей тех или иных функций, что (в случае подчинения им

специализирующихся работников) обуславливает выделение статуса функционального

руководителя. Взаимодействие линейных и функциональных руководителей

исторически формировалось и развивалось в качестве основного направления

специализации труда менеджера и представляет собой достаточно утвердившуюся

систему. Показательным в этой связи является сравнение наименований должностей

линейных и функциональных руководителей, представленное в таблице 1 следующим

образом:

Таблица 1.

Наименования

должностей руководителей

|

Должность

линейного руководителя |

Должность

функционального руководителя |

|

Председатель |

Главный |

|

Управляющий |

Заместитель |

|

Директор |

Заведующий |

|

Начальник |

Ведущий |

|

Распорядитель |

Ответственный |

|

…………………… |

…………………. |

Из анализа таблицы 1 и ее вероятного продолжения можно

сделать достаточно убедительный вывод о том, что на практике исторически сложилась

и адекватно воспринимается устоявшаяся система линейного и функционального

руководства, во многом определяющая сегодняшний менеджмент.

Ниже мы еще не раз и с самых различных позиций будем

более подробно рассматривать место и роль руководителя и его подчиненных в

процессах менеджмента и системах управления. Вместе с тем, уже проведенный

анализ позволяет сделать вывод о том, что возникновение менеджмента

обуславливается появлением руководителя и становлением системы линейного и

функционального руководства. Понятно, что все это стало возможным только в

условиях формирования и функционирования иерархических организаций, разделения

их состава на подчиненных и руководителей, закрепляемого соответствующей

структурой. Наконец, все участники этих организаций сознательно объединились в

них для совместной, целенаправленной деятельности, обеспечивающей постановку и

достижение личных, корпоративных и общественных целей.

Возникновение менеджмента, в этом смысле, стало

необходимой формой обеспечения организации, основой осуществления ее построения

и функционирования, этапом общественного развития, отражающим как объективные,

так субъективные и смешанные начала. Такое положение прямо указывает на

смешанную, субъективно-объективную природу менеджмента, очевидную необходимость

и осознанный характер его становления, социальные условия и иерархические формы

его представления. Все это позволяет точнее определить феномен возникновения

менеджмента, связав его с формированием первых социальных организаций,

построением их иерархии, разделением управленческого труда и утверждением в них

профессионально действующих руководителей.

Вопрос 2. Становление менеджмента и администрирование.

Разделение лидеров организации на «идеологов» и

«практиков» заложило основы законодательной и исполнительной власти,

собственности и управления, наполнило его содержание совокупностью

разнообразных функций. Первоначально «практики» только поддерживали и

обеспечивали власть «идеологов». Со временем они стали самостоятельно осуществлять

все большую часть реальных полномочий, обеспечивая становление современного

менеджмента. Значительная часть собственников не только с этим согласилась, но

и делегировала все больше юридических прав, а главное, административных

полномочий, обязанностей и ответственности профессиональному менеджеру.

Основные этапы становления менеджмента представлены в следующей таблице 2:

Таблица 2.

Генезис

административных начал менеджмента

|

Время и

место |

Источник и

автор |

Нововведения

и основные положения |

|

21 век до н. э. Вавилон |

«Кодекс Хаммурапи» |

282 закона о власти, полномочиях, регистрации, минимальной оплате

труда, контроле исполнения. |

|

18 век до н. э. Египет |

«Предложения Ипусера» |

Положения о власти первых профессиональных менеджеров - визиря,

десятников, сотников и т. д. |

|

12 век до н. э. Китай |

«Конституция Чоу» |

Выделение функций организации, специализации, кооперации, контроля,

оценка эффективности. |

|

5 век до н. э. Греция |

«Домострой» Сократ, Ксенофонт |

Экономика, хозяйствование, рационализация, потребление и накопление,

подчинение хозяину. |

|

4 век до н. э. Индия |

«Артхашастра» Каутилья |

Установление порядка, основы администрации, структуризация общества,

привилегии и санкции. |

|

2 век до н. э. Рим |

«Земледелие» Катон |

Приоритет рабочей силы, интенсивность труда, задание, нормирование,

дисциплина, принуждение. |

|

Около |

«Правда Ярослава» «Устав Мостников» |

Основы феодального права пользования, владения, распоряжения,

судебные решения и штрафы. |

|

Около |

«Поучение» Владимир Мономах |

Свод требований по руководству подчиненными, профессиональной

подготовке и ответственности. |

|

Около |

«Лаврентьевский кодекс» |

Договорное право, причинно следственный учет и анализ выработки,

принятия и реализации решений. |

|

|

«Книги учета семьи Соранцо» |

Информационное обеспечение менеджмента, двойная запись, система

балансов, ревизия, оценка. |

|

|

«Государь» Макиавелли |

Государственное устройство, обеспечение власти, принципы вертикально

интегрированных структур. |

|

|

«Принципы полит. науки» Д.Стюарт |

Обоснование выделения административно управленческого персонала

организации. |

|

|

«Александру 1» В.Н. Каразин |

Целевая программа реформ системы управления экономикой по принципу

«сверху-вниз». |

|

|

«Опыт фабричного управления Р.Оуэн |

Основы современного менеджмента, руководство персоналом,

единоначалие, администрирование. |

|

|

«Цеховой менедж-мент» Ф.Тейлор |

Концепция, принципы, философия менеджмента, универсальность

функционального начальника. |

Анализ материалов, приведенных в таблице 2, и других

источников позволяет сделать убедительный вывод о необходимости и

естественности возникновения и становления административных начал менеджмента,

как профессионального института государственной и коммерческой организации.

Прежде всего, существованием таких начал обосновывается выделение функций

управления из общего трудового процесса и специализация выдвинувшихся

руководителей на исполнении этих функций. Увеличение числа объектов,

рассредоточение месторасположения, закрепление объектов и предметов труда

привело к разделению подчиненных руководителя на подразделения, во главе

которых он ставит своих (линейных) представителей. Увеличивающийся объем и

усложняющееся содержание исполнения этих функций обусловили необходимость

формирования группы помощников руководителя, постепенно специализирующихся на

исполнении определенных (функциональных) обязанностей.

Именно руководитель, делегируя обязанности своим

линейным и функциональным представителям, определял правила, формировал

структуры, устанавливал процедуры прообраза современного администрирования. На

практике это проявлялось в определении состава и освоении содержания

делегируемых руководителем функций, установления взаимосвязи и обеспечения

взаимодействия между теми или иными формированиями его подчиненных. Со

специализацией и закреплением выполнения этих обязанностей за определенными исполнителями

на постоянной основе, при руководителе формировалась администрация.

Она представляла собой функционально специализирующийся аппарат разработчиков и

исполнителей строго определенного и делегированного руководителем состава

управленческих функций.

Менеджмент и администрирование.

Администрирование не только являлось конструктивной основой, но и стало совершенно

необходимым условием выделения менеджмента из всей совокупности систем и

процессов управления. По сути, становление руководителя стало возможным

постольку, поскольку те или иные формы его администрации необходимо

обеспечивали постановку и достижение им целей организации. Они выполняли

совершенно необходимые для осуществления эффективного руководства организацией

административные задачи:

· реализации статуса руководителя;

· стабилизации структур организации;

· кооперации труда персонала управления;

· сопровождения процессов функционирования;

· обеспечения исполнительской дисциплины;

· осуществления документооборота;

· регистрации и оформления отчетности.

Представленные задачи укрупненно характеризуют состав

и содержание деятельности администрации по практическому обеспечению

руководства организацией. Они формируют основные направления администрирования

и определяют его палитру самыми разнообразными составляющими обеспечения

деятельности руководителя. Формы и содержание практической реализации этого

процесса исторически складывались, развивались и адаптировались применительно к

конкретным организациям и условиям их администрирования исключительно

разнообразно. При этом сущность

административного подхода к обеспечению менеджмента оставалась постоянной,

определяя его как обеспечение процесса осуществления менеджером постановки и

достижения целей организации.

Администрирование самым непосредственным образом обеспечило становление менеджмента как

самостоятельного вида деятельности в организации. В свою очередь, становление

менеджмента выделило руководителя-менеджера из управленческого персонала

организации, определило иерархию его отношений с ним, установило и закрепило

распределение полномочий. Именно администрирование структурно,

процессуально, организационно обеспечило формирование и становление менеджера,

определило и закрепило его руководящий статус в организации. Установив иерархию

системы управления, закрепив полномочия и ответственность, регламентировав

содержание деятельности аппарата, администрирование фактически

определило самого менеджера как профессионально действующего руководителя

организации.

Приведенные положения позволяют сделать ряд

существенных выводов, характеризующих основное содержание и результаты

становления менеджмента:

· Формирование института менеджмента обусловлено

выделением комплекса управленческих функций из общего трудового процесса,

осуществляемого в организации;

· Сущность менеджмента заключаются в разработке и

реализации профессионального подхода к руководству подчиненными и управлению

организацией;

· Становление менеджмента в организации осуществляется

выдвижением руководителя, формированием аппарата управления и обеспечивается

профессиональным обучением;

· Место и роль менеджера соответствуют статусу

руководителя, разрабатывающего и осуществляющего процесс постановки и

достижения целей организации путем руководства деятельностью своих подчиненных;

· Содержание менеджмента организации определяется

совокупностью профессиональных знаний и навыков персонала и эффективностью ее

практической реализации;

· Эффективность менеджмента, наряду с приведенными

составляющими, обуславливается культурой корпоративного взаимодействия и

искусством руководства.

Эти и сопутствующие им выводы будут подробно

анализироваться и использоваться в последующих главах раздела в ходе

определения и представления понятия и содержания менеджмента. Здесь же

необходимо отметить, что становление менеджмента как области научных знаний,

системы прикладных навыков и сферы профессиональной практической деятельности в

различных социально-экономических условиях осуществлялось по-разному, что

обусловило и разные результаты. Переход к рыночным отношениям существенно

интенсифицировал эти процессы в отечественных условиях, но далеко не все

вопросы здесь успешно и полностью разрешены. Так, значительная часть ученых и

практиков, как правило, идентифицирует понятия менеджмента и управления,

объясняя использование термина «менеджмент» модным иностранным веянием.

Выяснение обоснованности такого подхода требует серьезного научного анализа,

который будет проведен в следующих блоках настоящего модуля.

Вопрос 3. Совершенствование и развитие менеджмента.

Основоположники современного менеджмента.

Исторически сформировавшиеся и совершенствовавшиеся

основы менеджмента получили разнообразное развитие в научных исследованиях и

практической деятельности. В литературе приводится широкий круг авторов

актуальных идей и совершенных концепций менеджмента, оказавших влияние на его

историческое позиционирование и современное представление. Не останавливаясь на

предложенных теориях, обратим внимание только на самые значимые имена и

осуществленные ими инновации, определившие основные направления и содержание

развития менеджмента.

Прежде всего, необходимо выделить практические

эксперименты утопического социалиста (но весьма успешного фабричного менеджера)

Роберта Оуэна по организации труда и восстановлению трудового потенциала

работников путем мобилизации ресурсов человеческого фактора. Им впервые были

разработаны, адаптированы и практически применены инструменты мотивации и

стимулирования труда подчиненных, повышения его производительности и качества.

По словам Питера Друкера, именно с помощью Р. Оуэна уже в начале 19 века

менеджер становится реальной фигурой на исторической сцене, а не

позиционируемой абстракцией. Самым серьезным образом Р. Оуэн исследовал

взаимоотношения работника и работодателя, экспериментировал в построении

взаимодействий в малых группах, внедрял новые подходы к развитию социальных

отношений в организации. Не случайно все эти проблемы сегодня стали актуальными

направлениями специализации и совершенствования современного менеджмента.

Личный карьерный путь акционера ряда крупных компаний,

выпускника Стивенсовского института Фредерика Тейлора (от рабочего до

топ-менеджера), показал самые серьезные перспективы развития

научно-обоснованного, профессионально-подготовленного подхода к менеджменту.

Такой подход позволил ему успешно решать проблемы корпоративной динамики и

взаимодействия, стимулирования оптимизации нагрузки, производительности и

организации труда подчиненных, преодоления группового эгоизма. Ф. Тейлор явился

непосредственным родоначальником научного направления и практической системы

действий по обеспечению рациональной (позднее «научной») организации труда. Им

были разработаны и успешно применялись методика распределения работ, комплекс

инструкционных карт, система функционального обогащения труда, механизм оценки

и дифференцирования оплаты работника, программа «достигающего исполнителя».

Ф. Тейлор на практике разработал и реализовал систему

функционального администрирования в качестве обеспечивающей основы менеджмента.

Она предполагала подготовку, расстановку и кооперацию деятельности компетентных

специалистов руководителем соответствующего функционального подразделения,

поставленным над ними. В обязанности менеджера были официально включены подбор,

подготовка и расстановка персонала, формирование стиля взаимоотношений

руководителя и его подчиненных, конструктивного морально-психологического

климата в организации. В последующем ряд этих функций Ф. Тейлор закрепляет и за

специально создаваемым в качестве подразделения администрации «отделением

личного состава» организации, прообразом современной службы персонала.

Именно руководство подчиненными Ф. Тейлор и выделил в

качестве основы всей организации, определяя его, с одной стороны, как

общественную науку, а с другой, как личное искусство, выражающееся в сущности и

содержании труда менеджера. Такие важные составляющие обеспечения успеха руководства

подчиненными, как законы, принципы, методы организации и управления,

определялись Ф. Тейлором в качестве основ построения администрирования. В

последующих разделах настоящего учебника будут подробно исследованы и

представлены современные примеры реализации такого подхода к построению и

применению состава и содержания менеджмента организации.

Фундаментальный вклад в формирование и развитие

социальных, психологических, организационных основ построения и применения

инструментария современного менеджмента внес представитель европейской

классической научной школы Макс Вебер. Исследуя социальные основы организации,

ее иерархию, структуризацию и управление, разрабатывая теорию бюрократии, он

существенным образом повлиял на определение нового отношения общества в целом и

формирующегося менеджмента в частности, к бюрократической организации. М. Вебер

предложил «идеальный тип» административной бюрократии, основанный на пяти

составляющих: разделение труда, иерархия власти, правила организации,

формализация и стандартизация, профессиональная компетентность. Им впервые были

четко сформулированы и такие основополагающие принципы бюрократической

организации управления, как должностное закрепление, номенклатурное

продвижение, корпоративная дисциплина, исполнительский педантизм, личная

аккуратность.

Многие из этих принципов не только (как это совершенно

необоснованно принято считать в бытовом отношении к бюрократии) не являются

излишними сегодня, но, в значительной степени, обуславливают и определяют

эффективность формирования и функционирования административного механизма

организации. М. Вебер однозначно квалифицировал бюрократию организации как

идеальный тип обеспечения легитимного господства и достижения формальной

рациональности. Его механистический подход к осуществлению четкого и

безошибочного функционирования составляющих организации лег в основу

разработки, построения и применения многих современных систем и процессов

администрирования. При этом М. Вебер, как профессиональный социолог и

последовательный сторонник классического менеджмента, всегда проецировал администрирование

на собственную модель трех идеальных видов власти: традиционного, рационального

и харизматического.

Основоположником всеобъемлющей классической

административной теории стал генеральный менеджер крупной и процветавшей

французской горно-металлургической компании, удачливый предприниматель и

серьезный исследователь Анри Файоль. Он сознательно, последовательно и

настойчиво вводит терминологию администрирования в исследование и представление

систем и процессов управления, подчеркивая фундаментальность его

организационных основ. В этом плане А. Файоль конструктивно объединяет

бюрократию и администрирование на общей организационной основе.

Предложенная А. Файолем структуризация функционального

содержания менеджмента стала основой построения и осуществления деятельности

подавляющего большинства администраций самых разнообразных организаций. Им

впервые обосновывается обязательный статус функции, как целенаправленно

выделяемого, органично необходимого, последовательно осуществляемого и

неотъемлемого вида управленческой деятельности. Функциональные основы

построения структур и осуществления процедур в организации со времени

опубликования концепций А. Файоля уже никем больше не ставятся под сомнение.

И сегодня в самых разнообразных, специализированных и

даже эксклюзивных классификациях функций менеджмента ясно выделяется и

используется функциональный подход к структуризации, разработанный этим великим

ученым и практиком.

Содержательный аспект администрирования А. Файоль

раскрывал и представлял развернутой, лаконичной и исключительно своеобразной

системой 14-ти основополагающих принципов менеджмента. На самом деле, они

представляли собой некий адаптированный симбиоз, с одной стороны, принципов как

правил, с другой стороны, методов как способов действий менеджера. От такого

(пусть и специфического, но содержательно обоснованного сочетания или даже соединения)

их значение ни в коем случае не снижается. Более того, позднее подобная

интеграция обусловила универсальное и органичное представление всей системы

понятий и категорий менеджмента, их причинно-следственной зависимости и

конструктивной взаимосвязи в рамках общей и всесторонней концепции.

Отечественные исследователи и разработчики менеджмента.

Теоретической основой построения стал фундаментальный

двухтомный научный труд российского ученого А. Богданова: «Тектология. Всеобщая

организационная наука», изданный в 1912 году и в последующем переведенный на

многие языки. Заложив основы классической теории организации, он впервые

определил организационные проявления и составляющие, обосновал законы

организации, раскрыл фундаментальные организационные принципы, вскрыл и показал

наиболее существенные свойства, представил место и роль социальной организации

в жизни общества. Фундаментальная теория А. Богданова и дальнейшие исследования

его многочисленных последователей стали необходимой основой формирования,

развития, адаптации и применения большинства современных моделей

администрирования.

В отечественной практике совершенствования и развития

менеджмента изучению, адаптации и применению важнейших положений

администрирования уделили особое внимание крупные ученые Алексей Гастев и

Платон Керженцев. Возглавляя в Москве Центральный институт труда (ЦИТ) с 1921

по 1938 год, А. Гастев последовательно пропагандировал и распространял

инновационные принципы и методы организации труда, разработанные на основе

последних достижений таких наук, как общая теория систем, эргономика,

социология и психология.

Обращая особое внимание на обеспечение исполнительской

культуры, умение подчиняться, строгое соблюдение должностных обязанностей, он

внес существенный вклад в адаптацию и развитие административного подхода в

условиях управления реальной российской организацией. Четкие, содержательно емкие

и хорошо запоминающиеся крылатые фразы и «слоганы» ЦИТ (например, «Кто хочет

работать ищет средства, кто не хочет работать – причины») можно и сегодня

встретить в кабинетах различных администраций.

Коллега А. Гастева, первоначально оппонировавший административному

подходу, руководитель РОСТА П. Керженцев отстаивал концепцию широкого

вовлечения персонала в разработку и реализацию практических мер по научной

организации труда. Основывая свои предложения на всестороннем развитии

инициативы работника, он предлагал использовать его индивидуальность, развивать

предприимчивость, что нашло удивительно точное воплощение много позже, в конце

ХХ века, при переходе отечественной экономики к рыночным отношениям.

Новаторские работы П. Керженцева «Борьба за время», «НОТ»,

«Памятка организатора», «Принципы организации» внесли конструктивный вклад в

разработку и адаптацию основ администрирования. В них он, уже соглашаясь с А.

Гастевым, обосновывает и приводит широкий комплекс целей, задач, подходов,

правил, норм, типов, схем организационно-методического и административного

сопровождения и обеспечения менеджмента.

Вопрос 4. Великие организаторы в истории

менеджмента.

Серьезное влияние на развитие менеджмента оказали

«великие организаторы», чьи действия были направлены на администрирование

и совершенствование организации. К ним относят директоров крупных предприятий,

президентов компаний, исследователей прикладной организации,

систематизировавших и представивших обоснованную, стройную и адаптированную

концепцию эффективного менеджмента. В США к ним относят Генри Форда, Эндрю

Карнеги, Джеймса Муни и других преуспевших топ-менеджеров, обобщивших свой

собственный опыт и наблюдения за коллегами в целостную систему взглядов на администрирование.

Наиболее полно и обоснованно она изложена в изданном Д. Муни и А. Рейли в 1939

году в Нью-Йорке труде «Принципы организации». В нем предлагается система

строго формализованных принципов менеджмента, предметно адаптируемая и

адекватно применяемая модель не противоречащих правил и положений

администрирования.

Отечественный менеджмент в 30-е – 40-е годы ХХ века

выдвигает плеяду руководителей, чей практический опыт, его распространение и

обобщение соратниками и учениками, во многом определили экономические основы

государства, подъем стратегических отраслей производства, прорыв в освоении

космоса. Среди них выделяются Б. Ванников, П. Дементьев, И. Лихачев, С.

Королев, А. Косыгин и другие. Их высокий авторитет и основывавшиеся на нем

стили руководства обеспечивали четкую и совершенную работу административного

аппарата. Используя единоначалие, требовательность и ответственность в качестве

принципов администрирования, эти менеджеры четко уловили специфику

профессионального руководства подчиненными в условиях сложной

социально-экономической модели хозяйствования в России.

Необходимость и конструктивность организации

согласования, обеспечивающей не только устранение, но, что особенно важно,

недопущение большинства возможных административных противоречий, являлось одним

из важнейших требований «великих организаторов», подхваченных европейским

менеджментом. Развивая это требование, директор Женевского международного

института управления Линделл Урвик выпускает научный труд «Элементы

администрации», объединивший классические подходы и практические рекомендации

своих предшественников. Основные результаты своих многолетних и плодотворных

исследований он представляет в 1955 году в совместном с Л. Гьюликом докладе:

«Менеджмент как система мышления». Именно в нем администрирование

окончательно предстает в виде совершенно необходимой основы, конкретного

инструментария и практического механизма построения и осуществления

эффективного менеджмента.

Резюме.

Объединение людей в первые организации и сознательное

осуществление ими процесса постановки и достижения всего многообразия целей –

личных, корпоративных и общественных – характеризуют основные условия появления

менеджмента. Выдвижение лидеров и необходимость решения ими все более

усложнявшихся задач настоятельно требовали принципиально новых деловых качеств,

знаний и навыков, т.е. основ профессионального проектирования, разработки,

построения и осуществления процесса, называемого сегодня деловым администрированием.

Возникновение менеджмента, в этом смысле, стало

необходимой формой обеспечения организации, этапом общественного развития,

отражающим объективные, субъективные и смешанные начала. Все это неопровержимо

указывает на связь феномена возникновения менеджмента с формированием и

функционированием первых социальных иерархических организаций, разделением управленческого

труда на подчиненных и профессионально действующих руководителей, моделями их

взаимодействия и становлением систем руководства, закрепляемых соответствующей

структурой.

Администрирование, таким образом, явилось не только

конструктивной основой, но и стало совершенно необходимым условием выделения

менеджмента как самостоятельного вида деятельности из всей совокупности систем

и процессов управления в организации. Именно администрирование структурно,

процессуально, организационно обеспечило формирование и становление менеджера,

определило и закрепило его руководящий статус в организации.

Исторически формирование и разнообразное развитие

основы менеджмента получили в научных исследованиях зарубежных и отечественных

основоположников менеджмента (А. Файоля, М. Вебера, Ф. Тейлора, А. Гастева, П.

Керженцева, А. Богданова и др.) и практической деятельности «великих

организаторов» (Г. Форда, Э. Карнеги, Дж. Муни, И. Лихачева, С. Королева, А.

Косыгина и др.), чьи идеи и действия, направленные на администрирование и

совершенствование организации, остаются актуальными и востребованными и в наши

дни.

Тема 2. Управление и менеджмент

Цели обучения:

Освоение представлений о сравнении, выделении и применении общего и

различного в сущности и содержании постановки и реализации научного понимания и

практического выражения менеджмента и управления.

Содержание темы:

1. Введение.

2. Природа менеджмента и управления.

3. Сравнительный анализ понятий и их применения.

4. Кооперация менеджмента и управления.

5. Модель кооперации менеджмента и управления.

6. Резюме.

Введение.

Введение в употребление и широкое распространение

термина «менеджмент» в управленческой и деловой среде современного Российского

общества, пришедшееся на конец восьмидесятых годов прошлого века, первоначально

почти повсеместно заместило применение понятия «управление». Со временем возвращение

к основам формирования и использования этих понятий, серьезное исследование их

содержания стало все чаще обнажать различия в их восприятии, расхождения в

определениях, разнообразие их практического проявления. Такое соотношение

требует обоснованного и всестороннего изучения и представления связи и

зависимости менеджмента и управления, что и является целью настоящего блока

программы.

Вопрос 1. Природа менеджмента и управления.

Проведенный в предыдущем блоке анализ убедительно

показал общие в своей основе и, в значительной степени, близкие по форме и

содержанию условия, проявления и реализацию менеджмента и управления. Их

возникновение, становление и развитие во многом определяются появлением

цивилизации, формированием основ социально-экономической организации общества,

структуризацией состава и содержания, возникновением и развитием иерархических

отношений, разделением и специализацией деятельности человека. Вместе с тем,

уже на стадии появления менеджмент, как руководство подчиненными, и управление,

как совокупность деятельности персонала по обеспечению целенаправленного

воздействия, обозначили определенные различия между этими понятиями.

Прежде всего, справедливо возникает логический вопрос

о первичности и производности появления менеджмента и управления. Постановка и

разрешение этого вопроса во многом определяют не только их позиционирование, но

и всю последующую логику построения и развития взаимоотношений руководства и

управления. В поисках ответа на этот вопрос мы обращаемся к истории

формирования общественных отношений, становления социальной иерархии, выделения

института лидерства, рассмотренных в предыдущей главе. Проведенные в ней

сравнения формализовали и выделили не только определения этих понятий, но и

основные характеристики, существенные особенности, формы и содержание их

взаимодействия.

На основании этого анализа можно определенно

утверждать, что в большинстве организаций первым выделяется руководитель,

который со временем подбирает и закрепляет персонал управления на выполнение

специализированных функций. Вместе с тем, в ряде ситуаций, отличавшихся широко

развитыми либеральными основами интеграции, руководитель только со временем

избирался или выдвигался в уже сформировавшейся и функционирующей организации.

Здесь развитие кооперации функционалов востребовало централизацию, как

необходимую форму реорганизации системы управления путем выделения функции руководства.

Это убедительно доказывает, что в зависимости от превалировавшей модели

социальной организации приоритет руководства или управления позиционировался

различно и мог даже меняться на протяжении процесса функционирования и развития

отдельно взятой организации или сообщества.

Такие ротации, изначально обусловленные

сложносочиненной природой руководства и управления, особым характером их

становления и развития в организации, со временем, в значительной степени и

определили выделение менеджмента в самостоятельную область научных знаний и

сферу практической деятельности. Дело в том, что выделение руководителя в

организации навсегда противопоставило его подчиненному, что во многом и

обусловило формирование и развитие самостоятельных потенциалов руководства и

управления.

Происхождение

феномена ротации этих проявлений объясняется стремлением организации к

максимальной мобилизации и использованию специализирующихся ресурсов,

количественных пропорций, качественного разнообразия. В реальных организациях

ротация приоритетов менеджмента и управления является не только естественной,

но и совершенно необходимой, поскольку именно она обеспечивает цикличность

активизации взаимодействия руководителя и команды его подчиненных. На практике

это проявляется в периодическом переносе активизации деятельности,

напряженности анализа, центра тяжести ответственности с руководителя на

подчиненных и обратно. В первую очередь, это зависит от содержания участия

руководителя и подчиненных в фазах, этапах и стадиях постановки или достижения

цели, выработки, принятия или реализации решения, регламентируемого администрированием

и осуществляемого на конкретный момент времени.

Понимание этой зависимости, ее природы и характера,

форм проявлений, направлений и тенденций развития, исключительно важны для

разработки и осуществления эффективных процедур администрирования.

Сравнение менеджмента и управления.

Понимание различий между менеджментом и управлением

позволяет четко позиционировать их место и определить роль в процессе

формирования, функционирования и развития организации в целом. Вместе с тем,

это обеспечивает решение ряда таких конкретных задач, как детализация процессов

и структуризация систем руководства и управления организацией. На этой основе в

условиях каждой конкретной организации:

· формируются структуры;

· распределяются полномочия;

· закрепляется ответственность;

· устанавливаются взаимосвязи;

· оцениваются взаимодействия;

· совершенствуются процессы.

В исследовании природы менеджмента и управления

первоначально выделяется их однородность, основополагающее единство,

определяемые их позиционированием в статусе надстройки формирования и

осуществления материальных процессов функционирования организации. Вместе с

тем, в их единстве и взаимосвязи контрастно выделяется логика преемственности и

развития организации, в рамках которой формируется и осуществляется конкретный

механизм взаимодействия менеджмента и управления. На практике это проявляется в

зарождении начал одного внутри другого, последующем выделении и разделении их

между собой, дополнении и развитии их содержания составляющими и связями друг

друга. Подобное выделение статуса, становление самостоятельности и активизация

взаимодействия обозначают достаточно обычную траекторию эволюции единства в

разнообразие. Такая эволюция формирует методические основы построения и

осуществления администрирования организации.

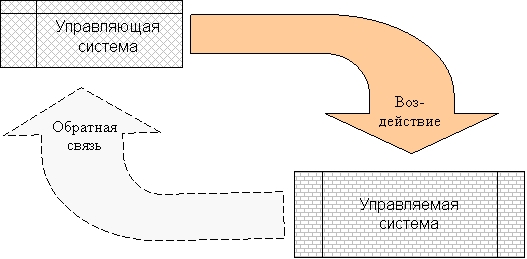

И действительно, если целенаправленное воздействие

одного человека на другого, который изначально признает необходимость и

выполняет содержание этого воздействия, можно одинаково обоснованно

квалифицировать и как руководство, и как управление, то назначение первым

второго своим советником уже формирует структуру управления и выделяет в этой

структуре руководство. При этом сразу разделяется деятельность руководителя и

подчиненного, устанавливается иерархия и субординация их отношений между собой

и процедур воздействия на исполнителей. Таким образом, практически обозначаются

самостоятельные сегменты сферы осуществления менеджмента и управления. Со

временем состав, содержание, сложность управления развиваются более высокими

темпами, чем аналогичные характеристики руководства. Но это лишь еще раз

подчеркивает отличие руководства от менеджмента, закрепляет сложившееся

соотношение между ними.

Соотношение менеджмента и управления.

Природа такого соотношения обусловлена

причинно-следственным характером возникновения руководства и управления,

двойственностью их конструктивного начала, становлением на основе этой

двойственности централизованной и децентрализованной конфигураций их взаимодействия.

На их представлении и исследовании мы более подробно остановимся в третьем

параграфе настоящей главы. Здесь же следует отметить собственно феномен

единства и разнообразия природы менеджмента и управления. Именно он становится

важнейшим фактором формирования их самостоятельности, наполнения и развития

содержания менеджмента и управления, определения необходимости их

взаимодействия.

Это особенно важно понимать в связи с исследованием и

сопоставлением природы, условий и факторов возникновения менеджмента и

управления. Предполагая под первым профессиональное руководство подчиненными,

мы уже во многом обозначаем приоритет реализации централизованного подхода,

определяющего первичность менеджмента как такового. Вместе с тем, даже

абсолютно регламентированное и дисциплинированное исполнение решений менеджера,

в той или иной степени, допускает, использует, основывается на индивидуальных

качествах и навыках персонала. Их изучение, совершенствование и применение, так

или иначе, увеличивает децентрализацию, что, рано или поздно, переносит центр

тяжести постановки и достижения цели непосредственно в процессы и системы

управления. Именно в таком соотношении (перманентно и преемственно

развивающемся) а с другой стороны, в разграничении и даже противоречиях

реализации данных процессов, наиболее ярко проявляется сложно сочиненная

природа менеджмента и управления. Она не только характеризует многофакторность

соотношения этих понятий, но и во многом определяет характер их взаимодействия,

обуславливаемый и раскрываемый сравнением их понимания.

Содержание деятельности по руководству и управлению,

ее специализация и совершенствование, раскрывают существенные различия, во

многом обусловленные природой менеджмента. Эти различия проявляются в их

отношении к стратегии и тактике, целям и решениям, методам и средствам

формирования функционирования и развития организации. Все это вновь возвращает

нас к необходимости анализа практического применения понятий менеджмента и

управления.

Вопрос 2. Сравнительный

анализ понятий и их применения.

Восприятие менеджмента и управления.

Понятия «управление»

и «менеджмент» традиционно

воспринимаются как синонимы, что отражает общую природу, субъектно-объектное

единство, однородность сущности и содержания подразумеваемого воздействия. В

широком смысле такой подход не только возможен, но и необходим, поскольку

обеспечивает простоту обозначения и единую основу восприятия

социально-экономических процессов. Но детерминированное, профессиональное

применение этих терминов обуславливает необходимость четкого обоснования и

уточнения как научного определения их дефиниций, так и конкретного применения,

контекста и специализации их практического использования. Особое, прикладное

значение это приобретает в такой конкретной сфере деятельности как администрирование,

предметно раскрывающей и детально конкретизирующей состав и содержание структур

и процедур современных социально-экономических организаций и их систем

управления.

Однородность первичного восприятия их понимания и

содержания основывается на универсальном переводе англоязычного термина «to manage», как «управлять». Более

тщательный, контекстно-ориентированный, развернуто-инвариантный перевод

конкретизирует значение этого термина такими дополнительными определениями, как

«уметь», «добиваться», «ухитряться», «искусно управлять». Итальянское понятие «managgiare» дословно означает «править лошадью», но ассоциативно

применяется при обозначении любых форм жесткого господства, правления,

основанного на овладении искусством достижения цели. Смысловое понимание французского

термина «menager « раскрывается значениями «беречь», «устраивать»,

«хозяйствовать». При этом его практическое применение традиционно наполняется

содержанием франкоязычного термина «gestion»,

как правило, раскрывающего, детализирующего и, в конечном счете, заменяющего в

прикладном употреблении термин «управление» понятием «администрирование».

Продолжая лингвистический анализ, мы, рано или поздно, приходим к латинским

корням понятия менеджмент, основанного на термине «manus»,

дословно означающем руку, но широко применявшимся в обиходе для обозначения

насилия, господства, власти, активного действия. Общая для всех этих понятий

составляющая, определяющая значение, очищенное от древне-вековой жесткости его

применения, позволяет сегодня достаточно обоснованно определить менеджмент,

прежде всего, как руководство.

Применение понятия руководство.

Подобное определение возвращает нас к сопоставлению

профессионального применения таких привычно близких в русском языке понятий,

как «руководство» и «управление». Их также объединяет уже

рассматривавшееся понятие «править», подразумевающее деятельность руководителя

по организации и осуществлению управления подчиненными. С развитием

отечественных исследований теории и практики управления эти понятия все больше

уточнялись, получая не только конкретное, смысловое различие, но и четко

дифференцированное применение. В результате этого, сегодня мы привычно и

однозначно разделяем руководителя и аппарат управления, руководство и процесс

управления, стили руководства и управления и т. д. Вместе с тем, руководство

нередко воспринимается, как составляющая управления, а прикладное понимание

термина «менеджмент» выходит за рамки

этого значения. Все это требует детального и предметного анализа различий в их

понимании и применении.

С одной стороны, в сегодняшнем русскоязычном,

прикладном употреблении, термин «менеджмент» обозначает не только вид

профессиональной деятельности, но и непосредственно осуществляющего ее

субъекта. В обиходе его нередко определяют и как «руководство», что еще раз

прямо указывает на однозначность практического употребления его значения с

применением понятия «менеджмент». Такая однозначность основывается на едином,

официально и профессионально закрепляемом статусе группы первых лиц

организации, одинаково привычно и адекватно называемых сегодня как ее

руководством, так и менеджментом. При этом необходимо четко понимать, что

собственно к составу менеджмента организации относятся далеко не все участники

такой деятельности, а только те, у кого есть подчиненные им специалисты или

исполнители, и те, кто наделен правом постановки цели их деятельности, то есть

статусом руководителя.

Такое понимание исключительно важно сегодня, когда

(как это традиционно происходит у нас в период перемен) новым модным термином

называют слишком широкий круг субъектов. Сегодня не только в бытовом

употреблении, но и в официальных документах организаций часто можно встретить

такие наименования должностей, как «менеджер по продажам», «менеджер по

снабжению», «менеджер расчетно-кассового узла». В большинстве случаев эти

работники не имеют собственных подчиненных, хотя, в той или иной степени,

управляют или могут управлять предметами или процессами. Их деятельность

полностью соответствует рассмотренному выше управлению первого рода, но они

сами ни в коем случае не являются руководителями. Вот почему наиболее

убедительным, в отличие от термина «руководитель», представляется употребление

термина «менеджер» или «менеджмент». Такое употребление слов происходит

при обозначении субъектов или собственно процессов руководства, что достаточно

полно обосновывается проведенными выше сравнениями.

Приоритеты содержания понятий.

С другой стороны, одна из наиболее образных,

распространенных, классических дефиниций понятия «менеджмент» определяет его сущность как «искусство постановки и достижения цели».

Сравнение этого определения с общепринятым пониманием термина «управление» (обозначаемого как «процесс выработки, принятия и реализации

решения») указывает на содержательный акцент различий в представлении и

применении этих понятий. Если в менеджменте ключевым звеном позиционируется

цель, прямо указывающая на его приоритетно стратегическую ориентацию, то в

управлении во главу угла ставится решение, подчеркивающее актуальность,

адаптивность и адекватность для объекта. Такое акцентное различие обуславливает

самостоятельную ориентацию построения и осуществления менеджмента и управления,

не разделяя внутреннего содержания осуществляемых процессов.

Место и роль решения в управлении обусловливает,

прежде всего, его прикладной, практический и только (в конечном счете)

теоретический, интеллектуальный аспект в обычном для большинства из нас

представлении. Такое положение особенно характерно для «ситуационного подхода», традиционно широко и

разнообразно применяемого в отечественной практике управления. К сожалению,

частым проявлением такого подхода становятся волюнтаризм решений руководителя

при обязательности их исполнения персоналом управления. Этот негативный пример

очень образно подчеркивает, что правом принятия решения обладает далеко не

каждый участвующий в нем управленец, а только руководитель, наделенный

соответствующими полномочиями.

Собственно само понятие «управление» классически определяется как: «целенаправленное воздействие», что прямо

указывает на уже имеющуюся или ставящуюся «сверху» цель, достигаемую в процессе

выработки и осуществления решение. Это достаточно четко отражает сложившееся

соотношение, определяющее первичность менеджмента и производность управления,

реализуемое в рамках одной организации. Они проявляются в единстве цели,

общности организации, преемственности менеджмента и управления, их

последовательности, кооперации и взаимодействия. Все это позволяет сделать

вывод о том, что, основное содержание менеджмента и управления представляет

собой, в значительной степени общую совокупность деятельности руководителей,

специалистов и исполнителей организации по постановки и достижению ее целей

путем выработки, принятия и реализации решения.

Особое значение приобретает анализ прикладной ориентации

применения рассматриваемых понятий, выделяющий значительно большее разнообразие

объектов управления, чем субъектов. И действительно, управлять мы можем или

пытаемся исключительно широким спектром реальных объектов, например:

автомобилем, ростом растений, человеком. Это послужило основанием для

выделения, в классической теории понятий процессов управления неживой природой

(первого рода), живой природой (второго рода) и человеческим обществом

(третьего рода), соответственно. И хотя, в социально-экономических системах

рассматривается, прежде всего, управление третьего рода, технические,

эргономические, селекционные и многие другие, осуществляемые ими процессы,

также, в той или иной степени нуждаются в управлении.

В отличие от такого универсального подхода, понятие

менеджмент как руководство, наиболее обоснованно употребляется применительно к

подчиненному работнику, группе работников, организации. В этой связи,

необходимо понимать, что обязательным условием менеджмента становится создание

определенной организации, распределение полномочий, построение конкретной

иерархии, что не всегда необходимо в управлении, например: первого и второго

рода. Соответственно менеджмент обязательно включает в себя решение

организационных, структурных, иерархических задач путем осуществления программы

комплексного администрирования. В менеджменте, как и в управлении организацией

конструктивная административная составляющая является не только ведущей, но и

обязательной, в отличие от всех других родов и видов управления, где ее место

может занимать технология, селекция и пр.

Административный подход строго определяет

профессиональную природу и официальный статус менеджмента в отличие от

универсального спектра проявления управления, которое, наряду с такими

составляющими, допускает и более свободные сочетания и вариации, например, «общественного

самоуправления» или «управление качеством». Особенно часто это проявляется на

нижних уровнях структуры организации, где значительное число обязанностей,

функций, видов деятельности специалистов и исполнителей может осуществляться

неформально или даже на общественных началах. Впрочем, вся совокупность таких

действий в организации, вне зависимости от официального или общественного

характера осуществления, выходит за рамки непосредственного понятия

менеджмента, оставаясь по существу тем или иным формированием управления.

Сравнительный анализ управления и менеджмента.

Проведенный в настоящем блоке сравнительный анализ

позволяет представить достаточно широкий спектр различий понятий управления и

менеджмента (см. таблицу 3). Сопоставление их наиболее контрастных проявлений,

раскрывающих весь спектр возможного разнообразия, представляется следующим

образом:

Таблица 3.

Сравнительный

анализ управления и менеджмента

|

Критерий |

Управление |

Менеджмент |

|

Субъект |

Персонал управления |

Руководитель |

|

Объект |

Составляющие организации |

Подчиненный |

|

Ориентация |

Актуальная |

Перспективная |

|

Приоритет |

Задача |

Стратегия |

|

Доминанта |

Решение |

Цель |

|

Подход |

Объектный |

Процедурный |

|

Ресурсы |

Комплексные |

Социально-экономические |

|

Основа |

Универсальная |

Профессиональная |

Приведенные в таблице 3 различия относительны и в

различных организациях проявляются по-разному в зависимости от конкретных

условий. Вместе с тем, такое сравнение позволяет достаточно четко определить

природу и понимание современного менеджмента, основной состав и содержание его

отличий и связей с управлением. Наиболее полно и всесторонне они раскрываются в

процессе и результатах анализа формирования и развития взаимодействий

менеджмента и управления, представленных в следующем параграфе настоящего

учебника.

Здесь же следует отметить, что проведенные в настоящем

разделе учебника исследования и обоснования, представленные результаты

сравнительного факторного анализа позволяют дать следующее определение:

Менеджмент - профессиональное руководство

деятельностью подчиненных в организации.

Оно предполагает, что профессиональное содержание

менеджмента, основанное на официальном администрировании, представляет

постановку и достижение целей организации посредством воздействия на подчиненных.

Вместе с приведенными выше определениями такая формулировка в комплексе

представляет сущность и содержание менеджмента, как самостоятельного вида

профессиональной деятельности, тесно переплетающегося и непосредственно

взаимодействующего с комплексом мер по управлению организацией.

Вопрос 3. Кооперация

менеджмента и управления.

Единство природы менеджмента и управления, общие

подходы, содержание и особенности постановки и применения этих понятий в

организации обусловили их изначальную взаимосвязь и целенаправленную

профессиональную кооперацию. Причем, приведенные в предыдущем параграфе

различия в понимании и применении терминов «менеджмент» и «управление» не

только не исключают такого целенаправленного и конструктивного сочетания, но,

напротив, во многом его обуславливают.

Единство объекта, представляемого

социально-экономической организацией, общность цели ее формирования,

функционирования и развития, однозначность условий осуществления этих процессов

обуславливают широкую базу кооперации менеджмента и управления. На ее основе

эволюционно складывается и целенаправленно совершенствуется тесная взаимосвязь

и конструктивное взаимное дополнение менеджмента и управления, которые

используют широкую палитру единых и общих составляющих.

В этой палитре, прежде всего, необходимо выделить

единство объекта, на который направлены все исследования и воздействия,

осуществляемые в процессе руководства и управления организацией. Более того,

подавляющая часть этих воздействий представляет собой общее и одновременное

проявление в организации единого содержания менеджмента и управления. И это

абсолютно закономерно, поскольку именно в организации, ее структурах и

процедурах, причинно-следственная взаимосвязь между ними реализуется не только

самым непосредственным, но и общим, единым образом. В этом смысле, менеджмент и

управление в организации осуществляются в виде единого в своей основе и общего

по содержанию процесса постановки цели и осуществлению воздействия по ее

достижению.

На такой единой или общей основе в последующем

формируется и развивается самый широкий спектр различных проявлений

конструктивной кооперации менеджмента и управления в организации. Данный спектр

четко определяет, непосредственно включает в себя или опосредовано ассоциируется

с постановкой и эффективным решением таких задач, как:

· обеспечение единства стратегии руководства и тактики

управления;

· формирование и развитие общих ресурсов менеджмента и

управления;

· использование менеджментом и управлением единых

структур и процедур;

· информационное сопровождение менеджмента и управления;

· согласование стилей руководства и управления в

организации;

· совершенствование форм и методов менеджмента и

управления.

Необходимость конструктивной кооперации менеджмента и

управления обуславливается не только важностью решения этих и подобных им

задач, но и определяемым ею уровнем развития организации. Объединяя

руководителей, специалистов и исполнителей в едином процессе функционирования,

организация необходимо основывается на кооперации состава и содержания их

деятельности. Постановка и решение именно этой задачи последовательно

осуществляется в процессе администрирования организации, путем проведения

разграничения, детерминирования, регламентирования, координации и, в конечном

счете, кооперации деятельности менеджеров и персонала управления.

Вместе с тем, именно целенаправленная и конструктивная

кооперация подходов, систем, процессов и других составляющих менеджмента и

управления во многом определяет эффективность организации. В этом случае она представляет

построение единого процесса достижения цели организации на основе интеграции

потенциалов менеджмента и управления. Именно интеграция ресурсов этих

составляющих и всей организации в целом и обеспечивает соответствующий ее

задачам уровень развития. В конечном счете, можно утверждать, что чем выше

уровень развития организации, тем такая кооперация становится не только более

возможной, но и совершенно необходимой, поскольку напрямую его обусловливает.

В настоящее время сложилось достаточно обоснованное и

устойчивое представление двух базовых конфигураций кооперации менеджмента и

управления. В них формируются и проявляются принципиальные различия содержания

руководства и управления, как в альтернативных, противоположенных крайностях

общей палитры подходов. Разнообразие, представляемое этими конфигурациями и их

возможным сочетанием, задает коридор формирования и трансформации способов

кооперации, в котором позиционируются все реальные модели руководства и системы

управления.

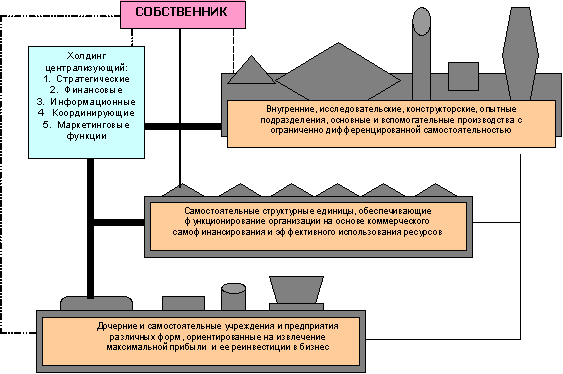

Первая конфигурация, в основе которой лежит стремление

руководителя подобрать себе аппарат помощников, формируется им целенаправленно,

централизованно, адекватно субъективным предпочтениям и складывающейся

ситуации. В ней менеджмент играет решающую роль, формируя и подстраивая систему

управления и осуществляемый ею процесс в соответствии с собственными

приоритетами и возможностями.

В ряде случаев эти действия менеджмента приводят к

формированию настолько совершенной команды специалистов и исполнителей, что именно

она воспринимается окружающими в качестве основного потенциала развития. Так, в

профессиональной среде все чаще подчеркивается решающий вклад в успех

организации деятельности так называемых «белых воротничков», к которым как раз

и относятся специалисты и исполнители аппарата управления. Это еще раз

подчеркивает решающее значение централизованного административного обеспечения

менеджмента организации.

Такую модель кооперации руководства и управления чаще

всего и называют централизованной в соответствии с теми методами, которые

используются при ее формировании, функционировании, совершенствовании. В ней

руководитель жестко устанавливает и контролирует:

· цели организации и пути их достижения;

· принципы и нормы функционирования;

· организационную структуру управления;

· подбор и расстановку персонала;

· состав распределяемых полномочий;

· ответственность по ключевым вопросам;

· соблюдение правовых норм и положений

· параметры материального стимулирования;

· направления совершенствования и развития.

На этой основе профессиональное, компетентное,

оперативно тактически ориентированное руководство действенно обеспечивает

успешное решение большинства конкретных задач организации. Особенно

результативно применение централизованных конфигураций кооперации менеджмента и

управления в организациях с превалированием типовых штатных, расчетных

ситуаций, требующих обязательности достижения цели, гарантий надежности,

высокого уровня исполнительской дисциплины.

Вместе с тем, централизованная конфигурация

обусловливает проявление и закрепление целого ряда тенденций, ограничений и

особенностей, далеко не всегда повышающих потенциал организации. К первым,

относится устойчивый приоритет перераспределения полномочий в пользу

руководства, а исполнения и ответственности - в сферу управления. Эти понятные

по своей природе тенденции настолько значительны, что способны трансформировать

разделения и распределения прав, обязанностей и ответственности. Рациональное администрирование,

изначально призванное им противодействовать, далеко не всегда успешно справляется

с этим, что становится одной из хронических проблем такой конфигурации.

Воздействие менеджмента на управление.

Излишнее давление менеджмента на управление ослабляет

корпоративные начала творческих взаимоотношений персонала организации. В результате

этого рано или поздно снижается активность работников системы управления.

Необдуманно централизуя неформальную инициативу групп специалистов и исполнителей,

менеджмент коренным образом разделяет, а со временем просто растворяет их

творческий потенциал в формальных распределениях обязанностей и рутинных

процессах их осуществления. Наконец, необоснованная централизация менеджментом

функций управления радикально ограничивает самостоятельность персонала,

сдерживает творческий подход, инициативу и предприимчивость. Более того, такой

подход провоцирует формирование и развитие деструктивных тенденций выполнения

персоналом штатных обязанностей. Со временем он может привести к частичной или

полной утрате не только фактического исполнения функций, но и самих профессиональных

навыков работников, за которыми закреплены данные функции.

Необходимо также отметить, что централизованная

конфигурация кооперации менеджмента и управления существенным образом

интегрирует, обособляет и трансформирует потенциал организации, завязывая его

мобилизацию исключительно на руководство. А ведь с позиций руководителя