Интернет-курс по дисциплине

«Управление образовательными учреждениями»

Пачикова Л.П.

Содержание

Тема 1. Зарождение и развитие научных подходов к управлению образовательными учреждениями

Тема 2. Образовательное учреждение как объект управления

Тема 3. Типы и виды образовательных учреждений

Тема 5. Правовой статус образовательных учреждений

Тема 6. Решение вопросов собственности и учредительства в образовании

Тема 7. Международные правовые нормы в сфере образования

Тема 8. Задачи управления персоналом в образовании

Тема 10. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления персоналом

Тема 12. Инновационный процесс и его этапы

Тема 14. Мотивация кадров при осуществлении нововведений

Тема 15. Преодоление сопротивления изменениям

Тема 1. Зарождение и развитие научных подходов к управлению образовательными учреждениями

Наука об управлении зародилась и стала стремительно развиваться в начале двадцатого века. Изначально ее положения касались преимущественно управления промышленным производством. Родоначальницей науки об управлении считается «классическая теория научного менеджмента», чуть позже появилась теория об управлении на основе «доктрины человеческих отношений». Развитие современных теорий управления базируется на концепции классической теории Фредерика Тейлора и на научном подходе к функциям управления.

На основе изучения и анализа опыта трудовой и производственной деятельности предприятия Ф. Тейлор предложил позиции, которые теперь для нас являются очевидными:

· дифференциация функций управления;

· планирование;

· рационализация труда за счет стандартизации рабочих операций;

· хронометраж, исследование трудовых процессов путем их разложения на составляющие элементы;

· дифференцированная оплата труда;

· организация отбора, обучения и переподготовки рабочих.

Из классической теории управления Ф. Тейлора в современную практику функционирования образовательных учреждений перешло деление целого управляемого объекта на части для осуществления контроля над ними, разработка структуры управляемой организации и определение структуры сотрудничества управляющего и управляемого, зародились подходы к пошаговому построению организационного механизма локального управления.

Эта теория ориентировалась на создание стабильно функционирующей организации, но ничего не говорила об управлении ее развитием. Она акцентировала внимание на обеспечении продуктивной работы каждого исполнителя. Однако, если неправильно поставлены общие цели управления, то какой бы производительной ни была бы работа исполнителей, организация в целом окажется неэффективной.

Французский инженер и исследователь Г. Файоль внес большой вклад в «классическую теорию управления». Он одним из первых сформулировал ряд общих принципов административной теории и ввел пять элементов, определяющих функции администрации: предвидение, планирование, организация, координирование и контроль. Данные элементы положены в основу управления любым образовательным учреждением. Он первым перестал рассматривать управление как исключительную привилегию высшего руководства. Г. Файоль доказывал, что административные функции существуют на любом уровне организации, но чем выше уровень управления, тем выше административная ответственность.

Г. Файоль сформулировал четырнадцать принципов администрирования. К ним относятся: разделение труда, власть и авторитет, дисциплина, единство командования, единство руководства, подчинение индивидуальных интересов общему, вознаграждение, централизация, порядок, равенство, устойчивость должностей личного состава, инициатива, корпоративный дух, ступенчатость власти в иерархии управления.

Принципы управления Г. Файоль считал универсальными и не ограничивал их только сферой производства. По его мнению, любой социальный организм, в том числе и в учебном заведении, образуется так же, как и социальный организм промышленного предприятия, так что на одной и той же ступени развития все социальные организмы сходны между собой.

В 30-е годы ХХ века возникает вторая, основная школа в теории управления – «школа человеческих отношений», использование которой в социальных организациях имеет очень большое значение. Один из ее основателей, Э. Мэйо, пришел к выводу, что решающее влияние на рост производительности труда рабочего оказывают не материальные, а главным образом психологические и социальные факторы. Проблемы производств должны рассматриваться с позиций человеческих отношений.

Эта школа ставила перед собой задачу устранения деперсонализированных отношений, замены их системой партнерства и сотрудничества. Считалось, что организация обладает единой социальной структурой, и задача менеджмента состоит в том, чтобы, в дополнение к формальным зависимостям между членами организации, развивать плодотворные неформальные связи, которые сильно влияют на результат деятельности.

Для управления образовательным учреждением (в особенности для российского управленческого менталитета) сочетание формальных и неформальных связей играет очень большую роль.

Развитие образовательного менеджмента в учреждениях образования состоит в анализе объектов в образовании, собственного управленческого опыта, в рассмотрении и опоре на предпосылки развития управленческой теории, теоретических аспектов менеджмента и его технологии.

Анализ литературных источников показал, что русское слово «управлять» и английское «менеджмент» отличаются по смыслу. Менеджмент (англ. management- управление, заведование, организация) - совокупность современных принципов, методов, средств и форм управления производством и сбытом с целью повышения их эффективности и увеличения прибыльности.

«Классическая теория научного менеджмента», доктрина «человеческих отношении», а также развитие социологии стали базой для современных зарубежных теорий управления, которые представлены несколькими школами (рис. 1.). Каждая из них нашла то или иное отражение в теории образовательного менеджмента.

Рис. 1. Современные зарубежные теории управления

Из «эмпирической школы», которая базируется на изучении и обобщении опыта управления, можно почерпнуть изучение традиционной практики управления образовательным учреждением. Считая управление главным образом искусством, эта школа выбрала объектом своих исследований менеджера, имеющего управленческий опыт. На основе изучения опыта работы вырабатываются инструкции, другие локальные акты с целью их использования в практической деятельности. Вслед за этим рационализируются организационные структуры управления.

«Школа социальных систем» предпринимает попытку создать «теорию управления», рассматривая социальную организацию как комплексную систему с рядом составляющих ее подсистем, к которым относятся: индивид, формальная структура, неформальная структура, статусы и роли, физическое окружение. Представители школы пытаются исследовать мотивы поведения человека в организации, выявить его ценностную ориентацию, систему побудительных стимулов к деятельности. Большое значение придается отличию, престижу, личной власти, гражданственности, гордости за мастерство, чувству соответствия целям, патриотизму. Главными факторами являются цель и оптимальные пути ее достижения. Материальный стимул является важным, но не единственным.

«Новая школа» предусматривает широкое применение в процессе управления кибернетики и теории автоматического управления. Основная цель - повышение эффективности решений.

Следующий этап развития управления был связан с использованием теории систем и науки об информации. В результате применения в управлении опыта исследования операций, с одной стороны, и теории автоматического управления и кибернетики - с другой, родился системный подход, или системный анализ, главной задачей которого является повышение эффективности работы организации в целом.

Кибернетика (от греч. - кормчий, рулевой) - наука об общих закономерностях процессов управления и связи в организованных неживых, живых и общественных системах. Ею сформулированы исходные принципы, которые лежат в основе педагогического управления. Это положение позволяет рассматривать процесс обучения в качестве самоуправляемой системы. Понятие «самоуправление» в кибернетике подразумевает наличие механизмов управления в самой системе. В этой связи процесс обучения представляет собой систему двух основных блоков:

1) управляющего - педагогический коллектив;

2) управляемого - контингент обучаемых.

Взаимодействие между блоками осуществляется посредством прямых и обратных связей, реализуемых через содержание обучения.

Системный подход характеризуется:

· формированием целей и установлением их иерархии;

· получением максимального эффекта в достижении поставленных целей путем сравнительного анализа альтернативных путей и методов достижения целей и осуществления выбора;

· количественной оценкой целей и средств их достижения.

Системный подход в управлении стал отправной точкой для дальнейших исследований в области управления.

Обращает на себя внимание теория технологии по А.А. Богданову, где разбирается механизм дезорганизации любых систем и говорится о структурной устойчивости системы при наличии у нее основных организующих механизмов: формирующего и регулирующего.

Из общей теории систем известно, что никакие свойства изолированного объекта не могут быть исследованы без учета свойств составляющих его элементов, характера их взаимосвязи и взаимодействия. С одной стороны, объект рассматривается как совокупность взаимосвязанных компонентов, образующих систему, а с другой стороны, часть внешней среды, непосредственно взаимодействующая с объектом, может рассматриваться как составляющая система более высокого порядка, в которой другой составляющей является сам объект. Она может рассматриваться и как совокупность внешних возмущающих факторов, воздействующих на объект.

Системный подход может быть дополнен элементами ситуационной теории управления, которая ставит своей целью переориентировать теории управления в практику управленческой деятельности. Так как конкретные ситуации в образовательном учреждении настолько разнообразны, что невозможно анализировать их с толчки зрения современных теорий организации, нужно разрабатывать ситуационные принципы, которые могут быть полезными в конкретных деловых ситуациях.

Ситуационный подход к управлению исследует, какие модели управления в каких условиях внешней среды оказываются наиболее эффективными - и на основании этого предлагаются решения о построении системы управления для конкретных условий.

Основатели ситуационной теории в ее современном понимании, американские ученые П. Лоуренс и Дж. Лорш, считают, что особенности внешней среды являются главными факторами, определяющими эффективность организационной дифференциации и интеграции.

В другой популярной в 80-х годах теории управления Т. Питерса и Р. Уотермена (известной как теория «С-7») выделяется семь взаимосвязанных между собой компонентов организации, изменения в которых должны быть согласованы, чтобы обеспечить эффективность организации: стратегия; структура; система; персонал; квалификация; принятые ценности; стиль руководства.

Ситуационный подход дополняет системный подход, и его иногда называют также функциональным, так как он развивает идеи классической теории управления, обогащая их идеями поведенческого, системного и ситуационного подходов, а управление в нем рассматривается как целостный процесс реализации управленческих функций. Этот подход подводит нас к рассмотрению одного из определений понятия управления. Вопросы управления тесно связаны с понятием менеджмента, а вместо слов «управление образованием», часто употребляется «образовательный менеджмент».

По отношению к образовательному учреждению определение менеджмента формулируется с точки зрения управления социальными организациями: «Управление образовательными организациями в условиях рыночных отношений не что иное, как образовательный менеджмент». Его развернутое определение находим у А.Г. Глазунова: «Образовательный менеджмент - система принципов, методов, технологических управленческих приемов, направленных на качественную реализацию образовательных услуг, гарантированное обеспечение стандарта образования. Предметом труда образовательного менеджмента является развитие личности обучаемого, гарантированное обеспечение стандарта образования. Объектами труда образовательного менеджмента являются персонал, качество образования, информация, учебно-методическая и материально-техническая база, финансы».

Современный менеджмент включает две составные части: теорию руководства и практические способы эффективного управления.

Характеристика управления отдельным учебным заведением представлена в работах С.Я. Батышева. Под управлением учебным заведением он понимает целенаправленное воздействие на педагогический и ученический коллективы, на их отдельных членов путем осуществления совокупных мероприятий в целях организации, регулирования и координации их деятельности, правильного использования сил, времени и средств.

М.М. Поташник и В.С. Лазарев считают, что управление школой - целенаправленная деятельность всех субъектов, обеспечивающая становление, стабилизацию, оптимальное функционирование и обязательное развитие школы.

М.М. Поташник и А.М. Моисеев рассматривают науку управления образованием как самостоятельную научную дисциплину, входящую как отраслевая дисциплина в науку социального управления наряду с другими «отраслевыми менеджментами» - управлением здравоохранением, управлением в промышленности, на транспорте, в строительстве и т.д.

Р.Х. Шакуров трактует управление педагогическим коллективом как деятельность руководителей школы, ее общественных организаций и учителей, направленную на формирование у педагогического коллектива таких психических состояний и свойств, которые необходимы для осуществления учебно-воспитательного процесса на уровне общественных требований.

Очевидно, что определений управления довольно много. Одни из определений подходят лишь для производства, другие очень общие, третьи касаются образовательного учреждения как социального института.

В общем виде, управление представляет собой взаимодействие двух объектов, один из которых находится в позиции субъекта управления, а другой - в позиции объекта управления. Для этого взаимодействия характерно то, что субъект управления направляет объекту управления импульсы воздействия, так называемые команды управления, которые содержат информацию о том, как должен функционировать объект управления; объект управления получает данные команды и действует в соответствии с ними. При этом субъект управления осуществляет на объект управления прямое воздействие, а объект управления находится с субъектом управления в отношении обратной связи.

Управление является реальным, если с одной стороны, потребность и возможность субъекта управления управлять, а с другой - потребность и возможность объекта управления выполнять управленческие команды, будут достаточно мотивированными.

Управление может осуществляться только в том случае, если существует реально действующая система, являющаяся органической частью организации, которую называют системой управления. Система управления жизнеспособна при эффективном менеджменте, т.е. при использовании обоснованных подходов и методов. В настоящее время реализуются следующие основные подходы:

· административный подход (при котором регламентируются функции, права, обязанности, элементы системы управления в нормативных актах);

· динамический подход (при котором объект управления рассматривается в диалектическом развитии, в причинно-следственных связях и соподчиненности);

· интеграционный подход (при котором устанавливаются взаимосвязи между отдельными подсистемами и элементами системы менеджмента, уровнями и субъектами управления);

· комплексный подход (когда учитываются все аспекты менеджмента - экономические, социальные, материально-технические и др.);

· маркетинговый подход (когда предусматривается ориентация управляющей системы на потребителя);

· поведенческий подход (заключающийся в том, чтобы помочь работнику осознать свои возможности);

· процессный подход (при котором управление рассматривается как совокупность взаимосвязанных функций);

· системный подход (при котором любая система рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов);

· ситуационный подход (предполагающий, что применение различных методов управления определяется конкретной ситуацией);

· функциональный подход (когда потребность рассматривается как совокупность функций, которые нужно выполнять для ее удовлетворения).[1]

Как видно из сказанного выше, теория управления образованием – это интенсивно развивающаяся, практико-ориентированная область научного знания, активно ассимилирующая общеуправленческие подходы и разрабатывающая на их основе специальные модели и методы для повышения эффективности управленческой деятельности в сфере образования.

Тема 2. Образовательное учреждение как объект управления

Любое образовательное учреждение в условиях рыночных отношений проходит три этапа обновления:

· становление (при создании нового образовательного учреждения (ОУ), и нового коллектива, или при обновлении большей части коллектива);

· функционирование (учебно-воспитательный процесс организован на основе традиционных стабильных основных образовательных программ, педагогических технологий);

· развитие (прежнее содержание образования, педагогические технологии обучения и воспитания приходят в противоречие с новыми целями, условиям ОУ, потребностями личности воспитанников и общества).

Развивающиеся ОУ, работающие в поисковом режиме, значительно отличаются от тех ОУ, целью которых является стабильное традиционное поддержание раз и навсегда заведенного порядка функционирования. Эти признаки отличия накладывают определенный отпечаток на целостную систему управления. Педагогические технологии, дающие положительные результаты при обычном режиме работы не позволяют достичь новых желаемых результатов при работе в инновационном режиме.

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) как объект управления.

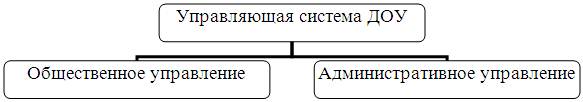

Важным в системе управления ДОУ является создание механизма, обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в управление. Управленческая деятельность по своему характеру является деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа педагогической и управленческой информации. Управляющая система состоит из двух структур (рис. 2).

Рис. 2. Управляющая система дошкольного образовательного учреждения

Общественное управление (I структура): педагогический совет; Совет учреждения; профсоюзный комитет; родительский комитет, деятельность которых регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями.

Административное управление (II структура) имеет линейную структуру и состоит из 3-х уровней:

1. Первый уровень – заведующая ДОУ. Управленческая деятельность заведующей обеспечивает: материальные, организационные; правовые; социально – психологические условия для реализации функции управления образовательным процессом в ДОУ. Объект управления заведующей – весь коллектив.

2. Второй уровень – старший воспитатель, завхоз, старшая медсестра. Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно функциональным обязанностям.

3. Третий уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и обслуживающим персоналом. Объект управления – дети и родители (законные представители).

Школа как объект управления.

Структура управляющей системы большинства школ представлена четырьмя уровнями управления.

Первый уровень — директор школы, назначаемый государственным органом или выбранный коллективом; руководители совета школы, ученического комитета, общественных объединений. Этот уровень определяет стратегические направления развития образовательного учреждения.

Второй уровень — заместители директора школы, школьный психолог, социальный педагог, ответственный за организацию общественно полезного труда, старшие вожатые, помощник директора школы по административно-хозяйственной части, а также органы и объединения, участвующие в самоуправлении.

Третий уровень — учителя, воспитатели, классные руководители, выполняющие управленческие функции по отношению к учащимся и родителям, детским объединениям, кружкам в системе внеучебной деятельности. К этому уровню могут быть отнесены и педагоги, взаимодействующие с органами общественного управления и самоуправления, с учреждениями дополнительного образования.

Четвертый уровень — учащиеся, органы классного и общешкольного ученического самоуправления. Выделение данного уровня подчеркивает субъект-субъектный характер отношений между учителями и учениками. Ученик, являясь объектом взаимодействия, в то же время выступает и субъектом своего развития.

Вуз как объект управления.

С точки зрения управления высшее учебное заведение является системой, в состав которой входит ряд подсистем: институты, факультеты, отделения и т.д. Возможно системное представление учебного заведения и по функциональным уровням, с выделением общего, присущего как системе в целом, так и элементам ее структуры.

Как система управления, вуз является многопрофильным учебно-научным и производственным комплексом, совокупная деятельность которого подчинена общественно-государственным и собственным социально-экономическим целям. В укрупненной модели вуза выделаются три основных объекта управленческого внимания: ресурсы учебного заведения, объект воздействия, результат деятельности.

Основными областями деятельности вуза с точки зрения управления являются:

· учебная деятельность;

· научная деятельность;

· методическая деятельность;

· хозяйственная деятельность.

Каждая из предложенных областей имеет частные цели, но все они должны быть скоординированы и ориентированы на достижение одной единой цели. Единая цель деятельности вуза - «качественное и эффективное функционирование образовательной системы, ее соответствие потребностям рынка труда».

Тема 3. Типы и виды образовательных учреждений

Федеральное законодательство об образовании не содержит определений понятий «тип образовательного учреждения», «вид образовательного учреждения», «категория образовательного учреждения», но постоянно использует эти понятия. Отсутствие единой терминологии приводит к нечеткости правового регулирования классификации образовательных учреждений на типы и виды.

По нашему мнению, выделение типов образовательных учреждений (организаций) следует производить по единому основанию – в зависимости от характера и уровня реализуемых ими образовательных программ. На сегодняшний день можно говорить о существовании следующих типов образовательных учреждений:

· дошкольные;

· общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования);

· начального профессионального образования;

· среднего профессионального образования;

· высшего профессионального образования;

· послевузовского профессионального образования;

· дополнительного образования взрослых;

· дополнительного образования детей;

· для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей);

· специальные (коррекционные) (для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии);

· другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс.

Первые пять типов образовательных учреждений являются основными и наиболее распространенными, в связи с этим кратко рассмотрим их некоторые особенности.

Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) – это тип образовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования различной направленности. Основными задачами дошкольных образовательных учреждений являются:

· обеспечение воспитания и раннего образования детей;

· обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей;

· обеспечение развития индивидуальных способностей детей;

· осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии детей;

· взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

Традиционно дошкольные образовательные учреждения отвечают запросам детей в возрасте 3–7 лет. Ясли-сад предназначены для посещения детьми 1–3 лет, а в отдельных случаях – от 2 месяцев до года. Дошкольные образовательные учреждения в соответствии с их направленностью делятся на пять основных видов:

Детский сад общеразвивающего вида – с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественно-эстетического, физического и др.).

Детские сады и детские сады общеразвивающего вида – это традиционные дошкольные образовательные учреждения, в которых реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с установленными государственными стандартами. Основной целью реализации данных образовательных программ является интеллектуальное, художественное, эстетическое, нравственное и физическое развитие детей раннего возраста. В зависимости от возможностей того или иного дошкольного учреждения (материально-технической оснащенности, воспитательно-педагогического состава и пр.) в них могут осуществляться не только традиционные образовательные программы воспитания и обучения, но, и выбраны какие-либо иные приоритетные образовательные направления (обучение рисованию, музыке, хореографии, языковым навыкам, иностранным языкам).

Детский сад компенсирующего вида – с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников.

Детские сады данного вида являются специализированными и создаются для детей, имеющих различные нарушения в физическом и (или) психическом развитии (в том числе глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, для умственно отсталых и других детей с отклонениями в развитии).

Дети с отклонениями в развитии могут приниматься и в дошкольные образовательные учреждения любого другого вида при наличии условий для коррекционной работы. При этом прием осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) по заключению психолого-педагогической и медико-педагогической комиссий.

Обучающие программы, методики (технологии) воспитания, коррекции и лечения в ДОУ данного вида разрабатываются с учетом конкретной специфики имеющихся у детей отклонений.

Материально-техническое оснащение таких детских садов несколько отличается от обычных, поскольку указанные дети нуждаются в особом уходе. Для детей создаются физиотерапевтические, массажные, логопедические и иные кабинеты; бассейны; фитобары и диетические столовые; специальные приспособления и оборудование в группах и т.д.

Количество коррекционных групп и их наполняемость в детских сада как компенсирующего, так и обычного вида определяются уставом ДОУ в зависимости от санитарных норм и условий, необходимых для осуществления процесса воспитания, обучения и коррекции. Как правило, предельная наполняемость группы (в зависимости от конкретного вида) не должна превышать 6-15 человек.

Детский сад присмотра и оздоровления – с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур.

Такие детские сады преимущественно рассчитаны на детей в возрасте до трех лет. Основное внимание уделяется санитарным и гигиеническим условиям, предупреждению и профилактике заболеваний детей. Проводятся оздоровительно-укрепляющие и основные воспитательно-обучающие мероприятия.

Детский сад комбинированного вида. В детские образовательные учреждения подобного вида могут входить общеобразовательные, компенсирующие и оздоровительные группы в разном сочетании.

Центр развития ребенка – детский сад с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников.

В центрах развития ребенка основное внимание уделяется индивидуальному подходу к каждому ребенку. Приоритетными направлениями являются интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей: развитие мотивации личности к познанию и творчеству; укрепление здоровья и удовлетворение потребности детей в занятиях физкультурой и спортом.

Для реализации учебно-воспитательного процесса и укрепления здоровья в настоящих образовательных учреждениях создаются игровые, физкультурно-оздоровительные комплексы; бассейны; компьютерные классы. Могут быть организованы художественные студии, детские театры, различные кружки, секции – и все это в рамках одного центра развития ребенка. Помимо воспитателей с детьми занимаются психологи, логопеды, иные специалисты. В таком учреждении ребенок может находиться как целый день, так и определенное количество часов (посещать какие-либо отдельные занятия) – по усмотрению родителей.

Большинство детских садов являются государственными и (или) муниципальными образовательными учреждениями. Однако за последние годы появилось много частных (негосударственных) дошкольных образовательных учреждений.

Если родители полагаете, что для ребенка достаточно стандартного набора предлагаемых образовательных услуг, а также в случае затруднительного материального положения семьи либо по иным причинам (например, выбор ДОУ ограничен), то имеет смысл определить ребенка в государственное или муниципальное дошкольное учреждение.

Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения определяется учредителем. В бюджетные дошкольные образовательные учреждения в первую очередь принимаются дети работающих одиноких родителей, учащихся матерей, инвалидов I и II групп; дети из многодетных семей; дети, находящиеся под опекой; дети, родители (один из родителей) которых находятся на военной службе; дети безработных и вынужденных переселенцев, студентов.

Количество групп в таких ДОУ определяется учредителем исходя из их предельной наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования. Как правило, в группах (в зависимости от вида группы) не должно содержаться более 8-20 детей.

В том случае, когда родители располагают денежными средствами, и предъявляют повышенные требования к организации учебно-воспитательного и оздоровительного процесса в детском саду и индивидуальному подходу к ребенку, стоит остановить свой выбор на негосударственном (частном) дошкольном учреждении. Подобные ДОУ имеют в своем распоряжении бассейны, иногда – сауны, большие игровые комнаты, дорогостоящий учебно-игровой материал, спальные комнаты повышенной комфортности, наиболее качественный и предельно разнообразный рацион питания, а также другие блага, на обеспечение которых, разумеется, требуются значительные материальные затраты. Наполняемость групп обычно не превышает 10 человек, а реализуемые образовательные программы ориентированы на более углубленное и вариативное обучение детей.

Однако все перечисленные выше удобства, равно как и дополнительные образовательные и воспитательные программы, в настоящее время могут предложить на платной основе государственные и муниципальные дошкольные учреждения, которые имеют право оказывать дополнительные платные образовательные и иные услуги при условии их лицензирования.

Помимо собственно дошкольных образовательных учреждений существуют и образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В таких учреждениях реализуются как общеобразовательные программы дошкольного образования, так и программы начального общего образования. Такие образовательные учреждения создаются для детей в возрасте с 3–10 лет, а в исключительных случаях – с более раннего возраста. Это могут быть:

· детский сад – начальная школа;

· детский сад компенсирующего вида (с осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников и обучающихся) – начальная школа;

· прогимназия (с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников и обучающихся (интеллектуального, художественно-эстетического, физического и др.)). В прогимназиях детей подготавливают к поступлению в гимназию.

Общеобразовательные учреждения в зависимости от уровней реализуемых образовательных программ подразделяются на следующие виды.

Начальная общеобразовательная школа – реализует общеобразовательную программу начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года). Начальная школа – это первая (начальная) ступень школьного образования, на которой дети приобретают основные (фундаментальные) знания для дальнейшего образования – получения основного общего образования.

Основными задачами учреждений начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.

Основная общеобразовательная школа – реализует общеобразовательные программы основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет – вторая (основная) ступень общего образования).

Задачами основного общего образования являются создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования. В основной общеобразовательной школе могут реализовываться программы начального общего образования.

Средняя общеобразовательная школа – реализует общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (нормативный срок освоения 2 года – третья (старшая) ступень общего образования).

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального образования.

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов – реализует общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам. Может реализовывать образовательные программы начального общего и основного общего образования.

Основной задачей таких школ (иногда их именуют спецшколы) является преподавание (помимо основных образовательных учебных предметов) в рамках узкой специализации по отдельному предмету (предметам). Это существенно отличает спецшколы от гимназий и лицеев, реализующих широкий спектр дополнительных учебных дисциплин. В своем большинстве это – спортивные спецшколы, школы с углубленным изучением иностранных языков и физико-математические школы.

Гимназия – образовательное учреждение, в котором реализуются общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся, как правило, по предметам гуманитарного профиля. Существенное внимание уделяется изучению иностранных языков, культурологическим, а также философским дисциплинам. Гимназии могут реализовывать общеобразовательные программы начального общего образования. В большинстве случаев в гимназиях учатся дети с повышенной мотивацией к обучению. Гимназические классы могут организовываться и в обычных общеобразовательных школах.

Лицей – образовательное учреждение, реализующие общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования. В лицеях организуется углубленное изучение группы учебных предметов по определенному профилю (техническому, естественнонаучному, эстетическому, физико-математическому и др.). Лицеи, как и гимназии, могут реализовывать общеобразовательные программы начального общего образования.

Лицеи призваны создать оптимальные условия для нравственного, эстетического, физического развития учащихся со сформировавшимися интересами в выборе профессии и дальнейшего образования. В лицеях широко практикуются индивидуализированные учебные программы и планы.

Лицеи могут создаваться как самостоятельные образовательные учреждения, а могут функционировать и как лицейские классы обычных общеобразовательных школ, сотрудничая с высшими учебными заведениями и производственными предприятиями.

В настоящее время некоторые лицеи имеют статус экспериментальных образовательных учреждений с авторскими моделями и технологиями обучения.

Учреждения начального профессионального образования.

Основной целью учреждений начального профессионального образования является подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования. Следует заметить, что такая формулировка основной цели начального профессионального образования несколько устарела. В настоящее время ее можно сформулировать по-новому – максимальное удовлетворение потребностей всех отраслей отечественной экономики квалифицированными профессиональными рабочими и специалистами.

Начальное профессиональное образование – это старт для продолжения обучения по выбранной специальности либо получения новой с уже имеющимся багажом профессиональных знаний и трудовых практических навыков.

К учреждениям начального профессионального образования относятся:

· профессиональное училище;

· профессиональный лицей;

· учебно-курсовой комбинат (пункт);

· учебно-производственный центр;

· техническая школа;

· вечерняя (сменная) школа.

Профессиональные училища (строительные, швейные, электротехнические, связи и т.п.) – основной вид учреждения начального профессионального образования, в котором осуществляется наиболее массовая подготовка квалифицированных профессиональных рабочих и специалистов. Нормативные сроки обучения составляют 2-3 года (в зависимости от уровня образования при поступлении, выбранной специальности, профессии).

На базе профессиональных училищ могут разрабатываться и внедряться инновационные методики в сфере начального профессионального образования по соответствующему профилю подготовки квалифицированных кадров, обеспечивающих высокий уровень профессионального образования и профессиональной подготовки, удовлетворяющих запросы личности и производства.

Профессиональные лицеи (технические, строительные, коммерческие и т.п.) – центр непрерывного профессионального образования, в котором осуществляется, как правило, межотраслевая, и межрегиональная подготовка квалифицированных специалистов и рабочих по сложным, наукоемким профессиям.

В профессиональных лицеях можно получить не только конкретную профессию повышенного уровня квалификации и завершить среднее (полное) общее образование, но и в некоторых случаях приобрести среднее профессиональное образование.

Данный тип учреждения является своего рода опорным центром развития начального профессионального образования, на базе которого могут проводиться научные исследования по совершенствованию содержания образовательного процесса, учебно-программной документации, обеспечивающих подготовку конкурентоспособных кадров в условиях рыночных отношений.

Учебно-курсовой комбинат (пункт), учебно-производственный центр, техническая школа (горно-механическая, мореходная, лесотехническая и др.), вечерняя (сменная) школа осуществляют реализацию образовательных программ переподготовки, повышения квалификации рабочих и специалистов, а также подготовки рабочих и специалистов соответствующего уровня квалификации по ускоренной форме обучения.

Помимо того что обучение в государственных и (или) муниципальных учреждениях начального профессионального образования является бесплатным, их обучающимся гарантируется обеспечение стипендиями, местами в общежитиях, льготным или бесплатным питанием, а также иными видами льгот и материальной помощи в соответствии с компетенцией образовательного учреждения и действующими нормативами.

Образовательные учреждения среднего профессионального образования (средние специальные учебные заведения).

Основными целями и задачами деятельности образовательных учреждений среднего профессионального образования являются:

· подготовка специалистов среднего звена на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования;

· удовлетворение потребностей рынка труда (с учетом отраслевых запросов экономического сектора) в специалистах со средним профессиональным образованием;

· удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

При наличии соответствующей лицензии образовательные учреждения среднего профессионального образования могут реализовывать образовательные программы начального профессионального образования и дополнительные профессиональные образовательные программы среднего профессионального и начального профессионального образования.

К средним специальным учебным заведениям относятся техникум и колледж.

Техникум (училище) (сельскохозяйственный, гидромелиоративный техникум; речное, педагогическое училище и др.) – реализует основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования базового уровня.

Колледж (медицинский, экономический и др.) – реализует основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования базового и повышенного уровня.

В техникумах и колледжах осуществляется профессиональная подготовка более сложного уровня, чем в учреждениях начального профессионального образования, и поступить в них, соответственно, значительно труднее.

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования могут осваиваться по различным формам обучения, отличающимся объемом аудиторных занятий и организацией образовательного процесса: очной, очно-заочной (вечерней), заочной формах или в форме экстерната. Допускается сочетание различных форм обучения.

Нормативные сроки обучения по образовательным программам среднего профессионального образования устанавливаются государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. Как правило, обучение продолжается 3–4 года. В необходимых случаях сроки обучения по конкретным образовательным программам среднего профессионального образования могут быть увеличены по сравнению с нормативными сроками обучения. Решение об увеличении сроков обучения принимает орган государственной власти или орган местного самоуправления, в ведении которого находится среднее специальное учебное заведение.

Для лиц, имеющих начальное профессиональное образование соответствующего профиля, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование или иной достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) способностей, допускается обучение по сокращенным или ускоренным образовательным программам среднего профессионального образования, порядок реализации которых устанавливается федеральным органом управления образованием.

Студенты очной формы обучения, получающие среднее профессиональное образование за счет бюджетных средств, в установленном порядке обеспечиваются стипендиями. Среднее специальное учебное заведение в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств самостоятельно в соответствии с законодательством РФ разрабатывает и реализует меры социальной поддержки студентов, в том числе устанавливает в зависимости от их материального положения и академических успехов стипендии и иные социальные пособия и льготы. За успехи в освоении образовательных программ, в экспериментально-конструкторской и другой работе для студентов устанавливаются различные формы морального и материального поощрения. Студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда среднего специального учебного заведения.

Образовательные учреждения высшего профессионального образования (высшие учебные заведения).

Целями и задачами образовательных учреждений высшего профессионального образования являются:

· подготовка и переподготовка специалистов соответствующего уровня на базе среднего (полного) общего, среднего профессионального образования;

· удовлетворение потребностей государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;

· подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников;

· организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ, в том числе по проблемам образования;

· удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

В соответствии с законодательством РФ об образовании устанавливаются следующие виды высших учебных заведений: институт, университет, академия. Данные высшие учебные заведения (каждое в соответствии со своей спецификой) реализуют образовательные программы высшего профессионального образования; образовательные программы послевузовского профессионального образования; осуществляют подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации работников для определенной области профессиональной, научной и научно-педагогической деятельности.

На базе университетов и академий могут создаваться университетские и академические комплексы, объединяющие образовательные учреждения, которые реализуют образовательные программы различных уровней, иные учреждения и некоммерческие организации или выделенные из их состава структурные подразделения. Высшие учебные заведение любого вида (в т.ч. их филиалы) могут реализовывать образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального и среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования при наличии у них соответствующей лицензии.

Тема 4. Конституционные основы правовой системы и ее структура. Право в социальной и образовательной сфере. Закон Российской Федерации «Об образовании». Федеральный Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»

В ст.43 Конституции РФ право на образование включает следующие полномочия[2]:

· право на дошкольное образование;

· право на основное общее образование;

· право на среднее профессиональное образование;

· право на высшее образование.

Все эти права большинство людей сами реализовать не в силах, и поэтому их обязаны обеспечить государственные и муниципальные образовательные учреждения, предприятия, органы управления образованием. Важной составной частью права на образование выступает положение о том, что совершеннолетние граждане имеют право на выбор образовательного учреждения и формы получения образования.

В ч. 2 ст. 43 гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут быть установлены только в соответствии со ст. 5 Закона РФ «Об образовании».[3]

В ч. 2 ст. 43 Конституции РФ закреплены две важные государственные гарантии реализации права граждан на образование:

· общедоступность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях;

· бесплатность получения перечисленных видов образования в указанных образовательных учреждениях и на предприятиях.

Эти гарантии отличает их взаимообусловленность: возможность бесплатного получения названных видов образования, естественно, содействует его общедоступности. Одновременно общедоступность образования для большинства населения страны немыслима без возможности получить его бесплатно. При этом, однако, следует учесть, что перечисленные виды образования граждане имеют право получить бесплатно лишь впервые.

Согласно ч. 4 ст. 43 основное общее образование и, следовательно, государственная аттестация по его завершении являются обязательными. Конституционная обязанность по обеспечению получения детьми основного общего образования возлагается на родителей или иных их законных представителей.

Вместе с тем ст. 19 Закона «Об образовании» устанавливает обязательность основного общего образования лишь до достижения обучающимся пятнадцатилетнего возраста, если соответствующее образование не было получено им ранее. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» под основным общим образованием понимается окончание 9 классов общеобразовательной школы или иного, приравненного к ней по статусу, образовательного учреждения. Лицу, получившему такое образование (при успешном окончании процесса обучения), выдается документ государственного образца об уровне образования. Этот документ является необходимым условием для продолжения обучения в государственном или муниципальном образовательном учреждении последующего уровня образования (ч. 2 и 4 ст. 27).

Получение основного общего образования в общеобразовательном учреждении с отрывом от производства ограничивается восемнадцатилетним возрастом обучающегося. Для лиц с отклонениями в развитии, с девиантным (общественно опасным) поведением, граждан, содержащихся в воспитательно-трудовых учреждениях, предельный возраст получения основного общего образования в соответствии со ст. 19 Закона может быть увеличен.

Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении в образовательном учреждении.

Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации по результатам освоения основных общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования или получившие на указанной аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно не ранее чем через год государственную (итоговую) аттестацию. Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации по результатам освоения профессиональных образовательных программ или получившие на указанной аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную (итоговую) аттестацию повторно в сроки, установленные порядком проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся по соответствующим образовательным программам.

Тема 5. Правовой статус образовательных учреждений

Если рассматривать типологию образовательных учреждений в зависимости от правового статуса, то после вступление в действие Закона № 83-ФЗ бюджетные учреждения будут отличаться друг от друга теми возможностями, которые получит их администрация для осуществления своей деятельности. Если говорить кратко, то казенное учреждение будет максимально ограничено в проявлении какой-либо инициативы, однако получит финансовые гарантии от учредителя. Бюджетное и автономное учреждения будут иметь больше возможностей для осуществления самостоятельной деятельности, однако на них ляжет и больший груз ответственности, поскольку учредитель не будет предоставлять им финансовых гарантий.

Образовательные учреждения, которые уже перешли в статус автономных, после вступление в силу Закона № 83-ФЗ практически не заметят перемен. Бюджетные учреждения, которые станут казенными, получат еще больше ограничений на осуществление приносящей доход деятельности, но в целом будут работать как и прежде. Принципиальные изменения произойдут только в деятельности бюджетных учреждений. Можно сказать, что существующее в настоящее время бюджетное учреждение наиболее близко по своим возможностям к будущему казенному учреждению, новое же бюджетное учреждение станет ближе к современному автономному.

Закон № 83-ФЗ дает точные определения казенного и бюджетного учреждений[4]:

· казенное учреждение – это «государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы»;

· бюджетное учреждение – это «некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах».

Определение автономного учреждения содержится в Федеральном законе от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон № 174-ФЗ)). Согласно данному закону автономное учреждение – это «некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами».[5]

Различия между учреждениями новых типов можно представить в виде таблицы.[6]

Таблица 1.

Характеристика разных типов образовательных учреждений

|

Критерии сравнения |

Типы учреждений |

||

|

Казенное |

Бюджетное |

Автономное |

|

|

1. Основные направления деятельности. |

Оказывает государственные (муниципальные) услуги, выполняет работы и (или) исполняет государственные (муниципальные) функции |

Выполняет работы, оказывает услуги в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий федерального органа государственной власти (государственного органа), исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления |

Выполняет работы, оказывает услуги в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти, местного самоуправления |

|

2. Сферы, в которых может быть создано. |

В любых |

В сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах |

В сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами |

|

3. Способ финансирования. |

За счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы |

На основе финансирования государственного или муниципального задания |

На основе финансирования государственного или муниципального задания |

|

4. Способ доведения денежных средств. |

По бюджетной смете |

Через субсидии |

Через субсидии |

|

5. Учет иных доходов в процессе финансирования. |

Иные доходы учитываются при определении объема финансирования |

Размер субсидии не зависит от иных доходов |

Размер субсидии не зависит от иных доходов |

6. Право на ведение приносящей доход деятельности. |

Должно быть предусмотрено учредительными документами |

Должно быть предусмотрено учредительными документами |

Должно быть предусмотрено учредительными документами |

|

7. Распределение доходов от приносящей доход деятельности. |

Поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ |

Поступают в самостоятельное распоряжение учреждения |

Поступают в самостоятельное распоряжение учреждения |

|

8. Распоряжение доходами от приносящей доход деятельности. |

Не имеет права на свободное распоряжение доходами от приносящей доход деятельности |

Имеет право свободно распоряжаться доходами от приносящей доход деятельности |

Имеет право свободно распоряжаться доходами от приносящей доход деятельности |

|

9. Выделяемые виды имущества. |

Не выделяются |

Недвижимое, особо ценное движимое имущество, переданное учредителем или приобретенное за счет выделенных им средств |

Недвижимое, особо ценное движимое имущество, переданное учредителем или приобретенное за счет выделенных им средств |

|

10. Распоряжение имуществом. |

Распоряжается с согласия собственника |

Распоряжается с согласия собственника особо ценным движимым имуществом, переданным учредителем или приобретенным за счет выделенных им средств, а также недвижимым имуществом. Другим имуществом распоряжается свободно |

Распоряжается с согласия собственника – недвижимым и особо ценным движимым имуществом, переданным учредителем или приобретенным за счет выделенных им средств. Другим имуществом распоряжается свободно |

|

11. Органы управления. |

Не меняются |

Не меняются |

В дополнение к имеющимся органам добавляется наблюдательный совет |

|

12. Субсидиарная ответственность учредителя. |

Есть |

Нет |

Нет |

|

13. Ответственность учреждения перед кредиторами. |

Отвечает денежными средствами |

Отвечает всем имуществом, кроме недвижимого и особо ценного движимого имущества, переданного учредителем или приобретенного за счет выделенных им средств |

Отвечает всем имуществом, кроме недвижимого и особо ценного движимого имущества, переданного учредителем или приобретенного за счет выделенных им средств |

|

14. Порядок заключение крупных сделок, сделок «с заинтересованностью». |

Обычный порядок |

С согласия учредителя |

С согласия учредителя либо наблюдательного совета |

|

15. Заключение контрактов. |

От имени учредителя |

От своего имени |

От своего имени |

|

16. Действие Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |

Распространяется |

Распространяется |

Не распространяется |

|

17. Возможность получать займы, кредиты. |

Не могут |

Могут с учетом установленных законом ограничений |

Могут |

|

18. Возможность создания иных юридических лиц. |

Отсутствует |

Может с согласия учредителя передавать имущество некоммерческим организациям в качестве учредителя, участника |

Может с согласия учредителя передавать имущество некоммерческим организациям в качестве учредителя, участника |

Сравнительная характеристика разных типов образовательных учреждений (бюджетных, автономных, казенных) позволила выявить разницу в финансовом обеспечении, порядке использования средств от приносящей доход деятельности, в привлечении заемных средств, в проведении финансового контроля.

Тема 6. Решение вопросов собственности и учредительства в образовании

Отношения собственности относятся к имущественным отношениям, регулируемым гражданским законодательством. С учетом признания Законом об образовании множественности организационно-правовых форм некоммерческих организаций, в которых могут создаваться образовательные организации, следует рассматривать и правовой режим имущества, присущий каждой из этих форм.

Отношения собственности в некоммерческих организациях регулируются Гражданским кодексом РФ[7], Законом о некоммерческих организациях[8], иными федеральными законами, устанавливающими правовое положение отдельных видов некоммерческих организаций.

Образовательное учреждение, как отдельная самостоятельная форма некоммерческой организации, занимает особое место. Законодатель, введя эту разновидность юридического лица, фактически соединил ряд элементов конструкции учреждения как организационно-правовой формы, с элементами иных форм некоммерческих организаций, придав, по сути, образовательному учреждению существенно большую имущественную самостоятельность по сравнению с учреждением. Это относится, прежде всего, к закреплению прав собственности образовательного учреждения на имущество, приобретенное им самостоятельно, в т.ч. посредством разрешенной деятельности, приносящей доход, а не за счет финансирования его учредителем (учредителями).

В то же время Закон об образовании (п. 1 ст. 39) предусматривает закрепление учредителем за образовательным учреждением в целях обеспечения его образовательной деятельности принадлежащие учредителю или арендуемые им определенные объекты, в число которых могут входить земля, здания, сооружения, оборудование, иное имущество. Это имущество, кроме земельных участков, находится у образовательного учреждения в оперативном управлении, которое предусматривает, что образовательное учреждение не вправе никаким способом распоряжаться им. В то же время учредитель (уполномоченный им орган) вправе изъять без согласия образовательного учреждения переданное ему, но не используемое или используемое не по назначению, имущество.

Закон об образовании фактически корректирует право оперативного управления, входя в противоречие с ГК РФ, ограничивая правомочия собственника имущества – учредителя по изъятию переданного имущества. Так, п. 6 ст. 39 Закона об образовании устанавливает, что изъятие и (или) отчуждение собственности (имущества), закрепленной за образовательным учреждением, допускаются только по истечении срока договора между собственником и учредителем, если иное не предусмотрено этим договором.

Таким образом, у образовательного учреждения может находиться имущество двух видов:

· переданное ему учредителем (собственником) и закрепленное за ним на праве оперативного управления;

· приобретенное самостоятельно и находящееся в его собственности.

Соответственно этому законодатель устанавливает и два правовых режима имущества образовательного учреждения.

Так, в отношении переданного собственником, в частности, учредителем, имущества, в том числе денежных средств, устанавливается, что они подлежат строго целевому использованию в соответствии с законом, целям деятельности образовательного учреждения и заданиями учредителя. Отчуждение имущества не допускается даже и при согласии собственника, а при необходимости он снимает его с баланса образовательного учреждения и сам осуществляет распоряжение этим имуществом.

Одновременно Закон об образовании (п. 7 ст. 39) наделяет образовательное учреждение правом собственности на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и (или) юридическими лицами в качестве дара, пожертвования, в порядке завещания, а также на доходы от самостоятельной экономической, в частности, предпринимательской деятельности и приобретенное на эти доходы имущество. Правовой режим такого имущества для образовательного учреждения существенно отличается от режима аналогичного имущества для учреждения. На наш взгляд, не совсем правы те авторы, которые видят в названной норме противоречие соответствующему правилу ст. 289 ГК РФ о праве самостоятельного распоряжения обозначенным имуществом. Дело в том, что с теоретико-правовых позиций такое положение, на наш взгляд, правомерно, т.к. ГК РФ устанавливает право самостоятельного распоряжения денежными средствами, полученными от самостоятельной деятельности, в отношении учреждения, а Закон об образовании вводит, как показано ранее, новый вид юридического лица, некоммерческой организации – образовательное учреждение (государственное, муниципальное, негосударственное), правовой режим имущества которого может быть установлен федеральным законом.

Тема 7. Международные правовые нормы в сфере образования

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, и граждане участвуют в международном сотрудничестве в сфере образования в целях содействия реализации права каждого на образование, развития международных экономических, научно-технических и культурных отношений, укрепления мира и взаимопонимания между народами.

Международное сотрудничество в сфере образования осуществляется в рамках международных договоров Российской Федерации, договоров, заключаемых организациями, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере образования и иностранной образовательной организацией (международной организацией, иностранным физическим лицом, иностранной организацией), международных и межгосударственных проектов и программ в сфере образования.

Российская Федерация создает условия для интеграции российского образования в мировое образовательное сообщество, содействует развитию сотрудничества российских и иностранных образовательных организаций, международной академической мобильности обучающихся, педагогических и научных работников и образовательных организаций, экспорту и импорту российских образовательных услуг, обеспечению взаимного признания и установления эквивалентности документов об образовании, участвует в формировании единых образовательных пространств в рамках различных международных объединений, в том числе посредством заключения соответствующих международных договоров и соглашений.

Российская Федерация оказывает поддержку гражданам Российской Федерации в реализации их права на получение образования, а также образовательным организациям и гражданам Российской Федерации в осуществлении образовательной деятельности за рубежом.

В целях развития международного сотрудничества в сфере образования федеральные органы государственной власти:

1) участвуют в:

· определении направлений и форм осуществления международного сотрудничества Российской Федерации в сфере образования;

· разработке и реализации межгосударственных программ и проектов по вопросам образования и научной деятельности в системе образования;

· подготовке и заключении в пределах своих полномочий международных договоров Российской Федерации по вопросам образования, в том числе международных договоров о взаимном признании и установлении эквивалентности;

· определении размеров устанавливаемых Правительством Российской Федерации квот на прием иностранных граждан в российские образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, для получения среднего профессионального и высшего образования.

2) обеспечивают в установленном порядке представительство интересов Российской Федерации в международных организациях по вопросам образования, научной деятельности и аттестации научных и научно-педагогических работников;

3) осуществляют координацию международного сотрудничества в сфере образования;

4) осуществляют государственную поддержку изучению русского языка и иных языков и культуры народов России за рубежом в порядке, установленном Федеральным законом от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»[9];

5) устанавливают прямые связи с иностранными физическими и (или) юридическими лицами в целях осуществления международного сотрудничества в сфере образования;

6) осуществляют иные функции, связанные с осуществлением и развитием международного сотрудничества в сфере образования, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют международное сотрудничество в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Российские организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут участвовать в международном сотрудничестве по различным направлениям образовательной, научной и научно-технической деятельности, в том числе по следующим:

· разработка и реализация международных учебных и научных программ в сфере образования;

· академический обмен обучающимися;

· направление педагогических работников в иностранные образовательные организации и приглашение на работу иностранных преподавателей в установленном порядке;

· проведение совместных научных исследований, осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований, а также опытно-конструкторских работ по заказам иностранных юридических лиц;

· участие в проведении (проведение) международных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров, обмен учебно-научной литературой;

· осуществление внешнеэкономической деятельности, предусмотренной уставом образовательной организации и направленной на выполнение задач, которые определены настоящим Федеральным законом, а также на развитие международных контактов.

В целях участия в международной деятельности Российской Федерации образовательные организации высшего образования также имеют право:

· вступать в неправительственные международные организации;

· заключать с иностранными партнерами договоры о сотрудничестве или о совместной деятельности, которые не могут рассматриваться как международные договоры Российской Федерации; создавать с участием иностранных партнеров структурные подразделения (центры, лаборатории, технические парки и другие подразделения).

Образовательная деятельность российских образовательных организаций (их филиалов и представительств) на территории иностранных государств осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого они расположены, законодательством Российской Федерации, в том числе международными договорами Российской Федерации.

Образовательная деятельность образовательных организаций (их филиалов и представительств) международных организаций и иностранных государств на территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе международными договорами Российской Федерации.

Академическая мобильность - обмен обучающимися, педагогическими и научными работниками Российской Федерации и иностранного государства в целях обучения, повышения квалификации, совершенствования научной и педагогической деятельности.

Академическая мобильность достигается посредством реализации международных программ, международных договоров Российской Федерации, договоров, заключаемых российской образовательной организацией (иной российской организацией, осуществляющей деятельность в сфере образования) и образовательной организацией иностранного государства (международной организацией, иностранным физическим лицом, иностранной организацией).

Образовательные организации осуществляют обмен обучающимися, педагогическими и научными работниками Российской Федерации и иностранного государства в целях обучения, повышения квалификации, совершенствования научной и педагогической деятельности.

Обмен осуществляется, как правило, на паритетной основе и носит временный характер. Продолжительность и иные условия обмена устанавливаются соответствующим договором.[10]

Тема 8. Задачи управления персоналом в образовании

Переход страны на рыночные отношения в корне изменил концепцию управления персоналом, выбор средств и методов практической реализации задач управления персоналом для повышения эффективности деятельности организации.

На результаты деятельности любой организации, конечно, определяющее влияние продолжает оказывать экономический аспект управления персоналом. С ним связано определение численности персонала, профессионально–квалификационные требования к нему, эффективное использование персонала по времени, квалификации, уровню образования.

Однако всё большее значение приобретает социальная направленность в кадровой работе, смена акцента в кадровой политике на учёт интересов работника, повышение мотивации труда, как условия более высокой его результативности.

Новые экономические условия предполагают использование не только новых теоретических предпосылок, но и новой технологии самой работы с кадрами. В связи с этим возрастает роль кадрового планирования, его информационного обеспечения.

Тема 9. Органы и структура службы управления персоналом в муниципальных и региональных системах образования

Структура службы управления персоналом во многом определяется характером деятельности и размерами образовательного учреждения, особенностями оказания услуг. В мелких и средних образовательных учреждениях многие функции по управлению персоналом выполняют преимущественно линейные руководители, а в крупных формируются самостоятельные структурные подразделения по реализации кадровых функций. В ряде образовательных учреждений создаются структуры управления персоналом, объединяющие все подразделения, имеющие отношение к работе с кадрами, под единым руководством начальника отдела кадров.

В состав службы управления персоналом образовательных учреждений могут входить следующие подразделения:

· отдел кадров;

· отдел обучения и развития;

· отдел оценки персонала и оплаты труда;

· отдел социальной защиты и другие отделы социальной инфраструктуры;

· отдел охраны труда и техники безопасности;

· отдел охраны окружающей среды;

· юридический отдел и др.

Исходя из целей стратегического управления образовательным учреждением, можно выделить функциональные подсистемы в системе управления персоналом (рис. 3), в которых решаются задачи стратегической важности.

1. Подсистема планирования и маркетинга персонала:

· разработка кадровой политики;

· разработка стратегии управления персоналом;

· анализ кадрового потенциала;

· анализ рынка труда;

· организация кадрового планирования;

· планирование и прогнозирование потребности в персонале;

· организация рекламы;

· поддержание взаимосвязи с внешними источниками, обеспечивающими организацию кадрами.

Рис. 3. Функциональные подсистемы в системе управления персоналом образовательного учреждения

2. Подсистема найма и учета персонала:

· организация найма персонала;

· организация собеседований, оценки, отбора и приема персонала;

· учет приема, перемещений, поощрений и увольнений персонала;

· профессиональная ориентация персонала;

· организация рационального использования персонала;

· управление занятостью персонала;

· делопроизводственное обеспечение системы управления.

3. Подсистема трудовых отношений:

· анализ и регулирование групповых и личностных взаимоотношений;

· анализ и регулирование отношений руководства;

· управление производственными конфликтами и стрессами;

· социально-психологическая диагностика;

· соблюдение этических норм взаимоотношений;

· управление взаимодействием с профсоюзами.

4. Подсистема условий труда:

· соблюдение требований психофизиологии труда;

· соблюдение требований экономики труда;

· соблюдение требований технической эстетики;

· охрана труда и техника безопасности;

· охрана окружающей среды;

· военизированная охрана организации и отдельных должностных лиц.

5. Подсистема развития персонала:

· обучение персонала;

· переподготовка и повышение квалификации персонала;

· введение в должность и адаптация новых работников;

· оценка кандидатов на вакантную должность;

· текущая периодическая оценка кадров;

· организация инновационной деятельности;

· реализация деловой карьеры и служебно-профессионального продвижения;

· организация работы с кадровым резервом.

6. Подсистема мотивации поведения персонала:

· управление мотивацией трудового поведения;

· нормирование и тарификация трудового процесса;

· разработка систем оплаты труда;

· разработка форм морального поощрения персонала;

· организация нормативно-методического обеспечения системы управления персоналом.

7. Подсистема социального развития:

· организация общественного питания;

· управление жилищно-бытовым обслуживанием;

· развитие культуры и физического воспитания;

· обеспечение здравоохранения и отдыха;

· обеспечение детскими учреждениями;

· управление социальными конфликтами и стрессами;

· организация социального страхования.

8. Подсистема развития организационных структур управления:

· анализ сложившейся оргструктуры управления;

· проектирование новой оргструктуры управления;

· разработка штатного расписания;

· формирование новой оргструктуры управления;

· разработка и реализация рекомендаций по развитию стиля и методов руководства.

9. Подсистема правового обеспечения:

· решение правовых вопросов трудовых отношений;

· согласование распорядительных документов по управлению персоналом;

· решение правовых вопросов хозяйственной деятельности;

· проведение консультаций по юридическим вопросам.

10. Подсистема информационного обеспечения:

· ведение учета статистики персонала;

· информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом;

· обеспечение персонала научно-технической информацией;

· организация работы органов массовой информации организации.

Перечисленные подсистемы наиболее типичны для крупных образовательных учреждений.

Тема 10. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления персоналом

Под кадровым обеспечением системы управления персоналом понимается необходимый количественный и качественный состав работников кадровой службы организации.

Количественный состав службы управления персоналом определяется организационно-штатными структурами и Уставом образовательного учреждения. При расчете необходимой численности штатных работников кадровой службы учитываются факторы:

· общая численность работников образовательного учреждения;

· конкретные условия и характерные особенности образовательного учреждения, связанные со сферой его деятельности, масштабами, разновидностями отдельных услуг, наличием филиалов;

· социальная характеристика образовательного учреждения, структурный состав ее работников, их квалификация;

· сложность и комплексность решаемых задач по управлению персоналом;

· техническое обеспечение управленческого труда и др.

Расчет численности руководителей, специалистов и других работников образовательного учреждения, в том числе и кадровой службы, осуществляется различными методами: многофакторного корреляционного анализа, экономико-математическим, методом сравнений, методом прямого расчета, по трудоемкости работ и др.