Интернет-курс по дисциплине

«Образовательные инновации»

Для системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по программе «Менеджмент в образовании»

Кафедра Менеджмент в образовании

Интернет-курс по дисциплине

«Образовательные инновации»

Для системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по программе «Менеджмент в образовании»

Тема 1. Инновации в образовании: базовые понятия

Тема 2. Система и цикл инновационной деятельности

Вопрос 1. Система инновационной деятельности.

Вопрос 2. Цикл инновационной деятельности.

Вопрос 3. Циклы инновационных преобразований в истории образования.

Тема 3. Инновационное образование и псевдоновизна

Вопрос 1. Инновационное образование.

Вопрос 3. Критерии, характеризующие инновационный процесс.

Тема 4. Направления и виды образовательных инноваций

Вопрос 1. Направленность инноваций

Вопрос 2. Возможные виды инноваций.

Тема 5. Сопротивление инновациям

Вопрос 1. Модели организационных изменений.

Вопрос 2. Причины сопротивления изменениям.

Вопрос 3. Методы преодоления сопротивления изменениям.

Термин «инновация» был введен в практику представителями реальной экономики, которые под инновацией понимали реализацию результатов научных исследований в технологиях и процессах. Основным критерием эффективности инновационных изменений в экономике является увеличение рентабельности производства и, в конечном итоге – прибыль.

В образовательной сфере, разумеется, эти понятия приобретают иное наполнение и смысл и напрямую не работают. Предполагается, что главным критерием эффективности инноваций в образовательном процессе является качество образования, хотя трактовка и этого понятия в педагогической науке не совсем установилась. Тем не менее в данном курсе будем исходить из того, что главное предназначение образовательных инноваций состоит в достижении качественно новых, высоких результатов образовательных процессов.

В период социально-экономических преобразований в обществе обостряются и противоречия в образовании, накапливаются проблемы, которые необходимо решить.

В настоящее время можно выделить ряд конкретных противоречий:

1) противоречия между стандартизированным обучением всех обучающихся и их индивидуальными способностями и интересами;

2) противоречия между бурным развитием науки и реальными познавательными возможностями обучающихся;

3) противоречия между тенденциями к специализации обучения и задачей разностороннего развития личности;

4) противоречия между репродуктивным обучением и потребностью общества в людях с развитыми творческими способностями.

Разрешить эти противоречия (хотя бы частично) и призваны инновации. Совокупность инноваций формирует новые педагогические реалии, которые в свою очередь способствуют возникновению новой культурной традиции.

Одним из стратегических направлений в образовании является развитие инновационной деятельности педагога. Решение этой задачи имеет особо важное значение сегодня, когда любые инновации в сфере образования могут быть реализованы, если они внутренне будут приняты и поддержаны педагогами. Педагог - ключевая фигура сферы образования. Педагоги же, в свою очередь, воспринимают инновации неоднозначно. Происходит это от того, что они, хотя и не имеют иммунитета к нововведениям, но и не лишены доли консерватизма. Большинство из педагогов все-таки приверженцы традиционного учебного процесса. Вот и не рискуют отнести себя к новаторам в образовании, поэтому чаще говорят об инновационных элементах в традиционном учебном процессе.

Инновация – (от латинского «innovation» - нововведение¸ изменение, обновление) деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению нового, с целенаправленным изменением, вносящим в среду внедрения новые элементы, вызывающие изменение системы из одного состояния в другое. Инновация – это не просто создание. Распространение новшеств, это изменения, которые носят существенный характер, сопровождаются изменениями в образе деятельности, стиле мышления.

Инновационный процесс - это процесс развития, объект управления развитием образовательного учреждения, процесс разработки и освоения новшеств.

Педагогическая инноватика - особая научно-методическая сфера, рассматривающая и анализирующая процессы развития образовательных организаций, связанные с созданием новой практики образования.

Инновационные образовательные технологии – это технологии, которые опираются на ранее не используемые в образовательных процессах результаты исследований в разных сферах науки (психологии, физиологии, биологии и т.д.) и/или методы, способы, средства и инструменты достижения образовательных целей.

Инновационная деятельность – это особая деятельность по согласованию возникающих в результате инноваций дезорганизаций в процессах обучения и воспитания.

Прежде, чем рассматривать собственно образовательные инновации, рассмотрим ряд моментов, которые играют важную роль именно в сфере педагогической инноватики.

1. Инновационную деятельность всегда следует рассматривать в пространстве определённой социально-образовательной практики. С точки зрения конкретного субъекта этой практики инновационной можно считать всякую деятельность, приводящую к её существенным изменениям по сравнению с существующей традицией. Иными словами, использование в практике учебного заведения в принципе известных методов и технологий обучения, которые ранее здесь не применялись и привели к существенным изменениям, можно считать инновацией.

2. Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на решение комплексной проблемы, порождаемой столкновением сложившихся и нарождающихся норм деятельности либо несоответствием традиционных норм новым социальным ожиданиям. Тогда инновация оправдана, более того, необходима. То есть инновация ради инновации (об этом далее) – вещь вредная и ненужная.

3. Инновационная деятельность должна осуществляться не только в голове и действиях отдельного субъекта, она становится подлинно инновационной только тогда, когда приобретает культурный смысл, когда инновационный опыт осуществления этой деятельности становится доступным другим людям. Это предполагает фиксацию инновационного опыта, его определенное (культурное, научно-методическое) оформление и механизмы передачи другим.

Если инновационная деятельность отвечает трем предыдущим условиям, то ее особый смысл заключается в направленности на преобразование существующей практики или на создание принципиально новой практики. И инноывационная деятельность должна предусматривать возможность институционализации – административно-организационного оформления, закрепления в практике и нормативной фиксации. Причем это может происходить не обязательно на уровне государства или региона (распространенная ошибка «внедрителей» инноваций), но и на уровне отдельной образовательной организации.

Инновационная деятельность в наиболее полном виде предполагает систему взаимосвязанных поддеятельностей, которые в результате обеспечивают появление реальных инноваций (рис. 1).

Рис. 1. Система инновационной деятельности

То есть, собственно инновационная деятельность направлена на то, чтобы открытие превратить в изобретение, изобретение — в проект, проект — в технологию реальной деятельности, результаты которой, по сути, и выступают в качестве новации.

Бывает, правда, и так, что показанная последовательность не является жесткой. Может быть, например, и так: «проект — деятельность — рефлексия — открытие — изобретение — новый проект — новая деятельность». Но, возможно, путь от «открытия» до «деятельности» скорее традиционен как раз для прикладной науки, к которым и относится педагогика.

Указанные выше виды деятельности могут осуществляться как в одной, так и в разных областях научного познания; важно, что они «привязаны» к какой-то одной сфере применения. Так, например, исследования в области кибернетики становятся основой для создания проектов и технологий эффективного управления процессом усвоения знаний и формирования навыков на основе новых инструментов и сред (компьютеры, сети и т.д.)

Инновационная деятельность может быть более детализирована и тогда в ней выделяются следующие действия:

· определение потребности в изменениях;

· сбор информации и анализ ситуации;

· предварительный выбор или самостоятельная разработка нововведения;

· принятие решения о внедрении (освоении);

· собственно само внедрение, включая пробное использование новшества;

· длительное использование новшества, в процессе которого оно становится элементом повседневной практики.

Полный цикл возникновения и реализации любой инновации в той или иной общественной практике включает в себя 5 стадий (рис. 2):

1) источник инноваций - наука, политика, производство, экономика и др.;

2) инновационное предложение - новация, изобретение, открытие, рационализация);

3) деятельность (технология) по реализации новации - обучение, внедрение, трансляция);

4) инновационный процесс - формы и способы укоренения новации в практике);

5) новый тип или новая форма общественной практики.

Рис. 2. Цикл инновационной деятельности

1. Развивающее обучение.

|

источник инновации |

Развитие педагогической и возрастной психологии в СССР в 50-х годах. |

|

инновационное предложение |

Научный коллектив Эльконина-Давыдова доказывает возможность формирования основ теоретического мышления у младших школьников. |

|

технология осуществления |

Разрабатываются принципиально новые учебные программы по основным предметам в начальной школе. |

|

инновационный процесс |

Открытие лабораторий и экспериментальных школ в разных регионах страны по формированию учебной деятельности в младшем школьном возрасте. |

|

новая форма практики |

«Система развивающего обучения» как новый тип образовательной практики. |

2. Программированное обучение.

|

источник инновации |

Достижения психологии (бихевиоризм, Б.Скиннер), кибернетики (Н.Винер), технологии (компьютеры). |

|

инновационное предложение |

Группа американских ученых формулирует закономерности процесса научения на основе дозирования учебного материала и процесса подкрепления успешного усвоения. |

|

технология осуществления |

Разрабатываются новые подходы к созданию контента и средств контроля (программированные учебники), «обучающие машины». |

|

инновационный процесс |

открытие центров программированного обучения, серийный выпуск соответствующего оборудования, «возрождение» тестирования в разных видах и вариантах. |

|

новая форма практики |

«Программированное обучение» как новый тип образовательной практики. |

3. Модульное обучение.

|

источник инновации |

Развитие педагогики профессионального образования в 50-60-х годах в Европе. |

|

инновационное предложение |

Группа МОТ (И.Прокопенко) обосновывает возможность более быстрого и эффективного формирования несложных профессиональных навыков на основе модульного подхода. |

|

технология осуществления |

Разрабатываются принципиально новые учебные программы и обучающие материалы для системы начального профессионального образования. |

|

инновационный процесс |

Открытие центров разработки модульных обучающих программ и профессиональной подготовки при МОТ в странах Африки, Латинской Америки, Европы и Азии. |

|

новая форма практики |

«Модульная система обучения» как новый тип образовательной практики. |

Всякое образование всегда имело, по крайней мере, два стратегических ориентира — на личность (её духовное становление и развитие базовых способностей) и на общество (его устойчивое развитие и способность к инновационным преобразованиям). Уже с этой точки зрения становится понятным, что образование не есть нечто одномерное и качественно однообразно определенное.

Современное образование - это самостоятельная форма общественной практики (система деятельностей, структур организации и механизмов управления), особая социальная инфраструктура, пронизывающая все другие социальные сферы, которая с одной стороны обеспечивает целостность общественного организма, а с другой — является мощным ресурсом его развития.

Образование - это универсальный способ передачи культурно-исторического опыта от одного поколения к другому; общий механизм социального наследования, механизм связывания общности людей и способа их жизни, передачи и сохранения норм и ценностей общей жизни во времени.

Образование - это всеобщая культурно-историческая форма становления и развития сущностных сил человека, обретения им образа человеческого во времени истории и пространстве культуры, человека — способного к самообразованию, а тем самым и к саморазвитию.

Образование как совокупность множества форм обучения и формирования, социализации и взросления молодых людей может выступить одним из важнейших факторов социального прогресса и духовного обновления мира человека.

Таким образом, можно обобщить: инновационное образование – это такое образование, которое способно к саморазвитию и которое создает условия для полноценного развития всех своих участников; отсюда главный тезис: инновационное образование — это развивающее и развивающееся образование.

Инновация всегда содержит новое решение актуальной проблемы.

Использование инноваций приводит к качественному изменению уровня компетенций и развития личности обучающихся.

Внедрение инноваций вызывает качественные изменения других компонентов системы образовательной организации.

Феномен «псевдоновизны» заключается в стремлении к оригинальности любой ценой; прожектерстве; стремлении сделать не столько лучше, сколько иначе. Основные проявления псевдоновизны в образовании показаны на рис. 3. Вряд ли они нуждаются в пояснениях, каждый может привести множество примеров проявлений псевдоновизны из собственного опыта.

Рис. 3. Проявления псевдоновизны в образовании

Инновационный процесс в ОО можно считать проходящим эффективно и результативно, если они отвечают следующим критериям:

1. Изменения проводятся на уровне всей образовательной организации. «Единицей» изменений является вся организация ОО, а не отдельные ее элементы. Преобразуется не только собственно образовательная составляющая, но и организационно-управленческая структура.

2. Изменения предполагают новый вариант решения актуальной педагогической или организационной проблемы. Это может быть проблема повышения конкурентоспособности ОО, улучшения качества обучения, вывода на рынок новой образовательной программы и т.д.

3. Изменения обуславливают новое содержание и способы деятельности педагога. Речь идет как о принципиальном изменении собственно контента (содержания учебного материала), так и содержания работы, а также методов и технологий учебно-воспитательной работы.

4. Процесс изменений строится на основе соответствующей исследовательской и проектной деятельности. Иными словами, нельзя что-то менять, не проведя соответствующей аналитической, организационной и проектной работы, не соотнеся свои действия с факторами внешней среды и не спрогнозировав возможные последствия.

5. Изменения происходят в контексте разработанной в ОО модели организации жизнедеятельности обучающихся, отличной от принятых в большинстве других ОО. Речь может идти об особых формах воспитательной работы, подходах в организации обучения, организации внеучебной работы и т.д.

6. Изменения носят системный и целенаправленный характер. Они являются результатом постоянного обновления и саморазвития на основе периодического анализа образовательной деятельности в ОО.

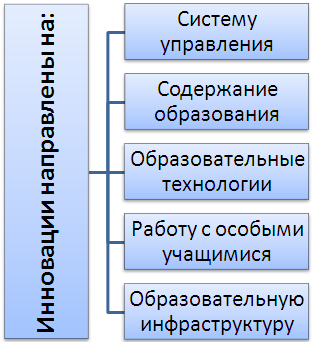

Как уже следует из вышесказанного, инновации могут быть направлены на различные части образовательной системы (рис. 4).

Рис. 4. Направленность образовательных инноваций

Под системой управления подразумеваются структуры управления, системы взаимоотношений в управлении, формы и методы управления, маркетинговая составляющая функционирования, способы организации и содержание финансово-хозяйственной деятельности и т.д. О содержании и технологиях образования см. ниже. Работа с особыми обучающимися – это работа с талантами, учащимися с недостатками развития, педагогически запущенными детьми и т.д.

Образовательная инфраструктура в данном случае – это здания, оборудование, сети и все, что обеспечивает их нормальную работу.

Если взять инновации по своей сути и направлению, то можно выделить такие их группы (рис. 5).

Рис. 5. Группы инноваций по направлению

Ниже перечислены возможные виды инноваций, которые можно реализовывать в образовательной системе. Понятно, что список не исчерпывающий – это то, что уже было реализовано когда-то и где-то (в том числе автором этого текста) или только разрабатывается. Естественно, его можно дополнять и расширять.

1. Инновации в системе управления:

· Создание новой управляющей системы:

o Определение новых структурных взаимосвязей, полномочий, должностных обязанностей (зам. по дополнительному образованию, маркетингу, диагностике, менеджер центра платных дополнительных услуг, руководители временных творческих групп).

o Разработка системы локальных актов, регламентирующих деятельность ОО, отражающие изменения в законодательном обеспечении образования на уровне государства, муниципалитета.

o Разработка механизмов управления качеством образования (квалиметрия, статистика, социологические исследования, измерения психического и физического развития).

o Государственно-общественное и/или частно-государственное управление (создание попечительских и управляющих советов с реальными функциями).

o Мониторинг и диагностика деятельности ОО.

o Внутреннее программно-целевое, проектное управление, создание проблемных групп и кафедр внутри школы, колледжа, вуза.

· Маркетинговое управление:

o Стратегия, основанная на понимании рынка образования и рынка труда (для профессиональных ОО).

o Маркетинговые исследования: рынка образовательных услуг, потребителей (в т.ч. родителей), конкурентов, бенчмаркинг (сравнительное исследование тех, кто реализует подобные программы).

o Учет результатов маркетинговых исследований при разработке новых программ.

o Активное продвижение (реклама, участие в ярмарках и выставках, конференциях и т.д.).

· Информационно - коммуникационное обеспечение деятельности ОУ:

o Создание единой информационной системы управления и автоматизации процесса управления.

o Введение электронной формы ведения учебной документации и взаимодействия с обучающимися, родителями, партнерами.

o Портал ОО, личные электронные кабинеты педагогов и обучающихся.

· Системы сетевого взаимодействия:

o С органами управления.

o С другими ОО.

o С потребителями образовательных услуг.

· Внедрение интегрированных моделей образования, реализующие программы различных уровней образования, с учетом потребностей обучающихся и организаций. Примеры: учебно-воспитательные комплексы, объединяющие ДОУ и СОШ, колледжи и вузы и т.д. в разных комбинациях.

· Формирование новой организационной культуры:

o Единая философия ОО. Философия составляет ядро - это система основополагающих принципов, идей и допущений, задающая смысл существования организации, отражающая суть отношения к сотрудникам и потребителям услуг и являющаяся глубинным мотивом поведения сотрудников по отношению друг к другу, потребителям, конкурентам, партнерам.

o Ценности, миссия и цели, объединяющие все категории персонала ОУ (администрацию, преподавателей, УВП, обучающихся). Ценности – это определенные моральные установки, стандарты и убеждения, разделяемые сотрудниками. Они определяют принципы взаимоотношений в организации и с внешним миром. На самом высшем уровне к ценностям относятся: свобода, справедливость, честность, демократия, достаток, лояльность, доверие. Кстати, каждое из этих понятий имеет свой антоним и часто бывает так, что базовыми ценностями организации (в силу особенностей личности руководителя, например) будут недоверие, авторитаризм и скрытность, базирующиеся на идеологическом допущении о природной лени и нечестности своих сотрудников.

o Система ритуалов и церемоний. Это выверенные действия, создающие или отражающие какое-то событие. Выделяется 4 типа ритуалов: ритуалы перехода, облегчающие социализацию и адаптацию работника, ритуалы усиления, проводимые для укрепления статуса и социальной идентичности работника, ритуалы обновления, демонстрирующие динамику развития организации и напоминающие миру о ее успешном функционировании, ритуалы интеграции, развивающие чувство причастности и преданности организации.

o Система артефактов. Артефакты составляют внешний, видимый слой оргкультуры. Это доступные наблюдению внешние выражения и предметы культуры, фетиши и т.д. Несмотря на то, что это наблюдаемые элементы оргкультуры, часто бывает, что их трудно расшифровать и понять смысл, особенно стороннему человеку. В каждой организации один и тот же артефакт может иметь свое значение. Тем не менее, анализ всей совокупности артефактов может достаточно много сказать о культуре данной организации. Наиболее «видимые» и легко оцениваемые артефакты – конкретные объекты и предметы: обстановка, интерьер, одежда, значки, символы, логотипы, сувениры, цветовые гаммы, музыка (гимн), истории, легенды, жаргон и т.д.

· Развитие персонала ОУ:

o Подготовка и переподготовка управленческого персонала ОУ (Организационно-деятельностные игры, тренинги, коучинг … ).

o Социально-психологическая подготовка персонала (повышение психологической компетентности педагогов, проведение тренингов, направленных на усиление коммуникативных возможностей педагогов (актерское мастерство, психодрама, игровая деятельность).

o Планирование профессиональной карьеры.

o Создание проблемных творческих семинаров, стратегических команд.

o Подготовка преподавателей к участию в экспериментальной и инновационной деятельности.

o Организация системы наставничества.

o Разработка портфолио педагога.

o Создание баз знаний и компетенций о передовом опыте.

o Разработка системы KPI (key performance indicators - ключевых показателей исполнения и эффективности) педагогов и руководителей, совершенствование форм материального и нематериального стимулирования.

Следует также констатировать, что большинство инноваций, которые были начаты Минобрнауки, относились в большей степени не к содержанию образовательному процесса, а как раз принципам его управления. К таким инновациям можно отнести:

· нормативно-подушевое финансирование;

· перевод образовательный учреждений в статус автономной некоммерческой организации;

· реформирование системы оплаты труда.

2. Инновации в содержании образования:

· Модульное построение содержание:

o Уход от предметности: создание межпредметных тем и модулей, кросскурсовых тренингов и семинаров и т.д.

o Фреймовая структура учебного материала: деление материала на логически завершенные порции, удобные для структурирования и в определенрной степени облегчающие усвоение.

o Логически выверенная структура модулей.

o Ориентация модулей на конкретный и легко диагностируемый результат.

· Ориентация содержания на профессиональную деятельность и компетенции:

o Актуальность содержания, отражение запросов работодателей.

o Отражение структуры и содержания профессиональной деятельности.

o Каждый модуль – компетенция.

o Практико-ориентированное содержание.

· Ориентация на развитие личностных и профессиональных качеств:

o Политехнизм.

o Проблемность.

o Ситуационность.

o Учет ментальности, ценностное наполнение.

· Межпредметность:

o Система пререквизитов.

o Система кореквизитов.

o Система постреквизитов.

3. Инновации в технологиях образования:

· Инновационные формы и методы обучения:

o Создание гомогенных классов с правом перехода в классы иного уровня.

o Создание профильных классов.

o Методики коллективных учебных занятий с созданием ситуации взаимообучения.

o Школа–парк.

o Практико-ориентированные формы (тренинги, в т.ч. с использованием симуляторов).

o Обучение действием.

o Наставничество (коучинг), тьюториал.

o Сетевые формы.

o Дистанционные формы и методики: от поддержки до самообразования.

o Проектные методики (индивидуальные и групповые проекты).

o Ситуационные методы (кейсы, профессиональные задачи).

o Междисциплинарные проекты.

o Кросс-семинары.

o Методы активизации познавательной активности (эссе и т.д.).

· Инновационные формы и методы мониторинга и контроля успешности обучения:

o Рейтинговая система учета и оценки успеваемости.

o Интерактивные тестовые методики.

o Проектные и ситуационные методики.

o Автоматизированный учет достижений обучающихся.

o Портфолио обучающихся.

· Информатизация:

o Расширение спектра способов доставки контента.

o Активная визуализация образовательного процесса.

o Виртуальные классы, лаборатории, тренажеры.

o Интернет как хранилище контента.

o Социальные сети как инструмент образовательного общения.

o Базы знаний.

· Взаимодействие обучающих и обучающихся, воспитательные технологии:

o Создание психолого-педагогических центров и подразделений.

o Создание развернутой системы дополнительного образования внутри образовательного учреждения.

o Создание объединений вокруг образовательного учреждения; вовлечение в систему управления и организации жизни ОУ (студенческие общества, парламент, дублеры, банки идей, медиатеки, организация досуга, студенческие сайты и форумы … ).

o Создание систем дополнительной мотивации к общественно-полезной деятельности.

o Интерактивные методики.

o Национально-образовательные методики.

o Интеллектуально-образовательные методики.

o Социальное проектирование.

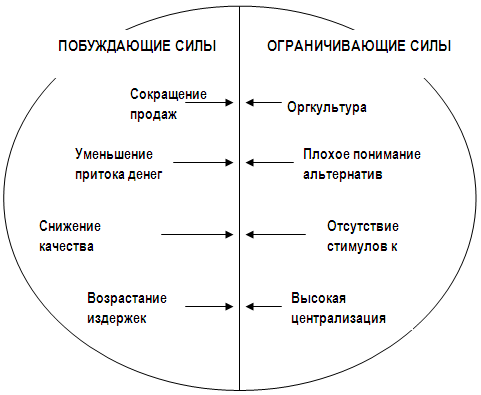

Модель организационных изменений, разработанная американским социопсихологом Куртом Левиным, до сих пор достаточно популярна и активно используется в практике управления организациями. Суть модели в том, что в любой организации существуют две группы факторов, взаимодействие которых обеспечивает поддержание равновесия и стабильности или изменения. Это «побуждающие силы», которые подталкивают организацию к изменениям, и «ограничивающие силы», направленные на стабилизацию (см. рис. 6.)

Процесс изменений предполагает или усиление побуждающих факторов, или ослабление ограничивающих, или комбинацию различных факторов, так или иначе приводящую к нарушению равновесия.

Что касается деятельности менеджеров, то они должны стремиться уменьшать влияние ограничивающих факторов в большей степени, чем пытаться прилагать усилия к увеличению побуждающих сил, поскольку это будет вести к возрастанию сопротивления.

К. Левин считал, что процесс изменений проходит три стадии:

· «Размораживание». На этой стадии члены организации получают информацию о реальном положении дел, для того, чтобы «встряхнуть» их и побудить к осознанию необходимости перемен. Здесь же должна быть представлена информация о методах реформ и их возможных последствиях.[1]

· Движение. На данной стадии выполняются представленные ранее мероприятия, меняющие что-то в организации.

· «Замораживание». Здесь осуществляются меры, направленные на упрочение того, что изменили. Сотрудники должны убедиться в эффективности нового, принять новые методы, поддерживать их использование.

Сейчас идут споры – нужна ли эта стадия? Дело в том, что непрерывные изменения в организационном окружении ведут к тому, что каждое внутриорганизационное изменение – временное, и скоро опять придется что-то менять. Но, все-таки, какой-то элемент «замораживания» просто необходим, вопрос лишь в том, насколько глубокой будет эта «заморозка».

Рис. 6. Факторы организационных изменений в модели К. Левина

В теории управления разработано еще несколько моделей организационных изменений. Кратко охарактеризуем их.

Модель исследования действий. В ней основное внимание уделяют сбору информации о состоянии организации и действиях ее членов, а также анализу этой информации с целью использования при планировании изменений. Полученные данные вновь анализируются, в результате чего мы получаем новую информацию, побуждающую к дальнейшим действиям. Эти циклы могут повторяться много раз, обеспечивая тем самым достаточно плавное протекание процесса изменений.

Модель планируемых изменений. Эта модель исходит из нелинейности процесса изменений. Иными словами, задачи выполняются непоследовательно, накладываются друг на друга и новая информация или изменения в организационном окружении побуждают заново начинать преобразования или бросать начатое на полпути. Для приведения процесса изменений в систему в данной модели предлагается следование четырем этапам: принятие обязательств, диагностика, планирование и осуществление изменений, оценка и институционализация изменений.

В сущности, эта модель отражает как особенности модели Левина, так и модели действий (например, институционализация = «замораживание»).

Американские исследователи Дж. Котлер и Л. Шлезингер предложили систематизацию причин сопротивления, позволяющую в первом приближении выяснить, какие группы и индивиды будут сопротивляться стратегическим изменениям, и выявить причины этого сопротивления таблица ниже).

|

Причина |

Результат |

Реакция |

|

Эгоистический интерес |

Ожидание личных потерь чего-то ценного в результате изменений |

«Политическое» поведение: лавирование, поиск поддержки, «подставы» |

|

Неправильное понимание целей и стратегии |

Низкая степень доверия менеджерам, излагающим план изменений |

Слухи |

|

Различная оценка последствий осуществления стратегии |

Неадекватное восприятие планов; возможность существования других источников информации |

Открытое несогласие |

|

Низкая терпимость к изменениям |

Опасение людей, что они не обладают необходимыми навыками или умениями |

Поведение, направленное на поддержание собственного престижа |

Эгоистический интерес является основной причиной того, что люди сопротивляются изменению на уровне организации. Это связано с той или иной мерой эгоизма, присущей каждому человеку: люди, в силу своей человеческой природы, ставят свои собственные интересы выше интересов организации. Такое поведение, вследствие его универсальности и естественности, не очень опасно, однако его развитие может привести к возникновению неформальных групп, политика которых будет направлена на то, чтобы предложенное изменение не могло быть осуществлено.

Неправильное понимание целей стратегии обычно возникает из-за того, что люди не в состоянии оценить последствия осуществления стратегии. Причиной часто является отсутствие достаточной информированности относительно целей и путей реализации стратегии. Такая ситуация характерна для организаций, где степень доверия к действиям руководителей низка.

Различная оценка последствий осуществления стратегии связана с неоднозначным восприятием стратегических целей и планов. Руководители и члены педагогического коллектива могут по-разному воспринимать значение стратегии как для организации, так и для внутриорганизационных групп. При этом «стратеги» часто считают, что члены педагогического коллектива видят преимущества реализации стратегии также, как и они, и что каждый обладает соответствующей информацией, чтобы убедиться в преимуществах как для организации, так и для каждого члена педагогического коллектива от реализации стратегии.

Низкая терпимость к изменениям присуща некоторым людям из-за опасения, что они не смогут обучиться требуемым новым навыкам или новой работе. Такое сопротивление наиболее характерно для случаев внедрения новых технологий, новых методов, новых форм отчетности и т.п.

Формы сопротивления изменениям могут быть различны, например, неприкрытая оппозиция и возмущение, жалобы, равнодушие, снижение интенсивности труда, уход с работы и др.

Виды сопротивления изменениям можно разделить на 3 группы (таблица ниже).

|

Виды сопротивления |

Факторы сопротивления |

|

Логические, рациональные возражения |

· время, необходимое для адаптации; · возможность создания нежелательных условий, например понижения квалификации; · экономические издержки в результате изменений; · сомнения в технической целесообразности изменений. |

|

Психологические, эмоциональные установки |

· страх неизвестности; · неумение адаптироваться к переменам; · антипатия к менеджменту и другим агентам перемен; · неверие в других людей; · потребность в безопасности, желание сохранить статус-кво. |

|

Социологические факторы, групповые интересы |

· политические коалиции; · поддержка групповых ценностей; · локальные ограниченные интересы; · желание сохранить дружеские отношения. |

Для преодоления сопротивления организационным изменениям и нововведениям руководителю образовательного учреждения рекомендуется использовать следующие принципы управления:

· следует максимально привлекать к управлению изменениями всю лояльно настроенную часть персонала;

· необходимо любым способом заинтересовать в изменениях лидеров неформальных групп;

· изменения нельзя начинать при временной напряженности в работе;

· изменения не должны быть неожиданными для персонала;

· первая информация об изменениях обязательно должна исходить от авторитетного источника;

· изменениями не должны руководить лица, лично материально в них заинтересованные (или полностью незаинтересованные);

· персонал должен знать все выгоды от изменений;

· следует открыто обсуждать идеи и направления изменений;

· руководитель должен любым путем облегчить персоналу тяготы изменений (трудоустраивать, направлять на переподготовку, давать дополнительное время для отдыха и т.п.);

· в разумных размерах необходимо использовать «подкуп», т.е. обещать материальные выгоды, замораживание сокращения штатов и др.;

· в состав инициативных рабочих групп следует вводить авторитетных, но скептически настроенных лиц;

· следует составлять и оглашать жесткие графики действий, формируя у персонала установку на неизбежность организационных изменений;

· в отдельных случаях следует огласить санкции за сопротивление изменениям.

Большое влияние на то, в какой мере руководству удается устранить сопротивление организационным изменениям, оказывают методы преодоления сопротивления. Набор этих методов варьируется от мягких (косвенное воздействие на сотрудников) до жестких (принуждение) (таблица ниже). В практическом менеджменте применение каждого метода требует анализа конкретной ситуации с учетом целей, задач, сроков, характера изменений, сложившегося в организации баланса сил.

|

Подход |

Ситуация |

Преимущества |

Недостатки |

|

Информирование и общение |

При недостаточном объеме информации или неточной информации в анализе |

Если удалось убедить людей, то они будут помогать при осуществлении изменений |

Может требовать очень много времени, если вовлекается большое количество людей |

|

Участие и вовлеченность |

Когда инициаторы изменения не обладают всей информацией, необходимой для планирования изменения, и когда другие имеют значительные силы для сопротивления |

Люди, которые принимают участие, будут испытывать чувство ответственности за осуществление изменения, и любая соответствующая информация, которой они располагают, будет включаться в план |

Этот подход может потребовать много времени |

|

Помощь и поддержка |

Когда люди сопротивляются изменениям из-за боязни проблем адаптации к новым условиям |

Ни один другой подход не срабатывает так хорошо при решении проблем адаптации к новым условиям |

Подход может быть дорогостоящим и требовать большого количества времени и, тем не менее, можно потерпеть неудачу |

|

Переговоры и соглашения |

Когда отдельный служащий или группа явно теряют что-либо при осуществлении изменений |

Иногда это является сравнительно простым (легким) путем избежать сильного сопротивления |

Подход может стать слишком дорогостоящим, если он ставит целью добиться согласия только путем переговоров |

|

Манипуляции и кооптации |

Когда другие тактики не срабатывают или являются слишком дорогостоящими |

Этот подход может быть сравнительно быстрым и недорогим решением проблем сопротивления |

Этот подход может порождать дополнительные проблемы, если у людей возникнет чувство, что ими манипулируют |

|

Явное и неявное принуждение |

Когда необходимо быстрое осуществление изменений и когда инициаторы изменений обладают значительной силой |

Этот подход отличается быстротой и позволяет преодолеть любой вид сопротивления |

Рискованный способ, если люди остаются недовольны инициаторами изменений |

Проведение изменений должно завершиться установлением статус-кво в организации. Поэтому важно не только устранить сопротивление изменениям, но и добиться, чтобы оно было поддержано сотрудниками организации и стало реальностью.

Одним из основных методов снижения уровня и распространенности сопротивления изменениям со стороны сотрудников организации считается привлечение их к процессу изменений на самом раннем этапе – при подготовке и принятии решений о них.

Тест Торренса «Насколько вы креативны»

Возле ответов – цифры, которые надо суммировать (выбрав, естественно, соответствующий ответ).

1. Как Вы предпочитаете одеваться?

· в модную и удобную одежду - 2

· так, чтобы по одежде можно было судить о моей индивидуальности - 3

· в классически и солидно, но чтобы не очень выделяться -1

2. Часто ли вы влюбляетесь?

· уже не влюбляюсь, поскольку это лишает мою жизнь привычной уравновешенности - 1

· часто и самозабвенно - 3

· влюбляюсь иногда – 2

3. Вы когда-нибудь писали стихи, рисовали картины, сочиняли музыку?

· в юности делал попытки - 2

· никогда подобной ерундой не занимался - 1

· и сей час пишу (рисую, сочиняю, леплю) - 3

4. С детьми вы:

· могу поиграть с ними или повоспитывать их в зависимости от ситуации чувствую себя на равных - 2

· вместе строим башни из песка и корчим рожицы, играем в кубики и прятки - 3

· ощущаю себя взрослым, который несет за них ответственность – 1

5. По-вашему, ночь – это:

· более таинственное время, чем день - 2

· время поэтов, художников, безумцев и влюбленных - 3

· темное время суток, когда люди должны спать - 1

6. Вы можете остановиться, чтобы полюбоваться:

· шикарной машиной или роскошным домом - 1

· каким-то необычным явлением в природе или на улице - 2

· закатом, звездным небом, набухшими весенними почками, играющими детьми, морозным узором на окне – 3

7. Вам обычно снятся сны:

· цветные, многосерийные, иногда я даже во сне чувствую запахи - 3

· как правило, обычные, но бывают и яркие, запоминающиеся - 2

· даже если и сняться, я не придаю им значения – 1

8. Способны ли вы в дождь бродить по улицам?

· обожаю. Я словно выпадаю из действительности и нахожусь в призрачной стране своих мыслей - 3

· это может случиться, если у меня тоскливое настроение или произошло какое-то особое событие - 2

· а смысл … ? – 1

9. Вы сидите в компании людей, которых знаете не так давно. Вдруг кто-то из них начинает выразительно читать стихи. Вы подумаете:

· абсурдный поступок эксцентричной натуры - 1

· если это к месту, то может очень украсить вечер - 2

· это необычный человек, с которым хотелось бы продолжить знакомство - 3

10. Вы фантазируете:

· бывает, о любви или переменах к лучшему в жизни - 2

· почти никогда – не вижу в фантазиях практической пользы - 1

· часто и на самые причудливые темы: что было бы, если игрушки оживали, о чем говорят птицы на своем языке и т.д. – 3

11. Вы предпочитаете читать книги:

· те, что попадутся под руку - 1

· классику, хорошие детективы и любовные романы, в зависимости от настроения - 3

· по философии, религии, эзотерике – 2

12. К слову «любовь» кажется вам наиболее подходящая рифма:

· морковь - 1

· кровь -2

· злословь, приготовь - 3

13. Вы предпочли бы назвать своих детей:

· в честь кого-нибудь из родственников - 1

· именами исторических или мифологических персонажей - 3

· благозвучными, сочетающимися с отчеством именами – 2

14. Когда вы приезжаете в незнакомый город, то первым делом отправляетесь:

· на экскурсии, чтобы осмотреть местные достопримечательности - 2

· в казино, ресторан, в магазины - 1

· в музеи, театры, на выставки - 3

15. Какое окончание фразы кажется вам наиболее логичным?

«Свободное время – это … » :

· время для самосовершенствования и творчества - 3

· период, во время которого нужно восстанавливаться и готовиться к работе - 1

· время для расслабления и отдыха – 2

16. Когда вы отстаиваете какую-то идею:

· можете отказаться от нее, если выслушаете убедительные аргументы оппонентов - 3

· останетесь при своем мнении, какие бы аргументы ни выслушали - 1

· измените свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным - 2

17. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней:

· независимо от того, где и с кем вы находитесь - 3

· вы можете делать это только наедине - 2

· только там, где будет не слишком шумно - 1

18. Вы занимаетесь каким-либо делом. Решаете прекратить это занятие, когда:

· дело закончено и кажется вам отлично выполненным - 3

· вы более-менее довольны - 2

· вам еще не удалось все сделать - 1

19. В свободное время вы предпочитаете:

· оставаться наедине, поразмыслить - 3

· находиться в компании - 2

· вам это безразлично - 1

20. Когда вы слышите слово на незнакомом вам языке, то можете повторить его без ошибки?

· да, без затруднений - 3

· да, если это слово легко запомнить -2

· да, но не совсем правильно - 1

21. Сразу же после какой-то беседы можете ли вы вспомнить все, что говорилось?

· да, без труда - 3

· чаще вспомнить не можете - 1

· запоминаете только то, что вас интересует - 2

22. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте, по которому уже прошли?

· да - 3

· нет, боитесь сбиться с пути - 1

· да, но только там, где местность вам понравилась – 2

23. По-вашему, профессию надо выбирать, исходя из:

· своих возможностей, дальнейших перспектив для себя -3

· стабильности, значимости профессии, потребности в ней - 2

· преимуществ, которые она обеспечит - 1

24. Когда вы терпите неудачу, то:

· какое-то время упорствуете вопреки здравому смыслу - 1

· махнете рукой на эту затею, так как понимаете, что она нереальна - 2

· продолжаете делать свое дело - 3

25. Испытываете ли вы желание заняться делом, которое абсолютно не знаете?

· да, неизвестное вас привлекает - 3

· неизвестное вас не интересует - 1

· все зависит от характера этого дела - 2

26. Когда вы решаете предпринять какое-то действие, уверены ли вы, что осуществите свое начинание?

· да - 3

· часто сомневаюсь - 2

· нет - 1

27. Считаете ли вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что сможете принципиально что-то изменить?

· да, наверняка - 3

· маловероятно - 1

· возможно - 2

28. Верно ли, что некоторые из ваших идей принесли бы значительный прогресс в сфере вашей деятельности?

· да - 3

· да, при благоприятных обстоятельствах - 2

· в некоторой степени - 1

29. Вы сами можете участвовать в значительных изменениях окружающей вас среды?

· да, в большинстве случаев - 3

· нет - 1

· да, в некоторых случаях - 2

Интерпретация:

1. 87-59 – высокий уровень креативности.

2. 58-30 – средний уровень креативности.

3. ниже 29 – низкий уровень креативности.

1. Баранчеев В. , Масленникова Н., Мишин В. Управление инновациями. – М.: Юрайт, 2012.

2. Иванченко В. Инновации в образовании. Общее и дополнительное образование детей. – Ростов на Дону: Феникс, 2011.

3. Петегем Вим Ван, Каменски Хелен. Образование для инноваций. Применение передовой методики преподавания и обучения в ЮФУ. - Ростов на Дону: Изд-во ЮФУ, 2009.

4. Яголковский С. Психология инноваций. Подходы, модели, процессы. – М.: ИД ВШЭ, 2011.

5. Первушин В. Практика управления инновационными проектами. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2013.

6. Пратер Чарльз, Гандри Лайза. Как создавать инновации. – М.: Солон-Пресс, 2012.

[1] Вспомните, в чем состоял основной упрек авторам так называемой «гайдаровской» реформы 1990-х гг. в России.