Интернет-курс по дисциплине

«Имитационное моделирование экономических процессов»

Кафедра Математических и инструментальных методов экономики

Прокимнов Н.Н.

Содержание

Тема 1. Имитационное моделирование в анализе и управлении экономическими процессами

Вопрос 1. Экономические процессы.

Вопрос 2. Имитационное моделирование как метод анализа и синтеза экономических процессов.

Вопрос 3. Имитационное моделирование как инструмент управления.

Тема 2. Методологические основы имитационного моделирования

Вопрос 1. Системный анализ и дискретно событийное моделирование.

Вопрос 2. Классификация моделей.

Вопрос 4. Жизненный цикл имитационного моделирования.

Тема 3. Механизмы модельной динамики

Вопрос 1. Аналитическая модель.

Вопрос 3. Дискретно-событийная имитация.

Вопрос 4. Алгоритм планирования событий.

Вопрос 5. Имитация процессов с непрерывным множеством состояний.

Тема 4. Имитация случайных факторов

Вопрос 1. Изменчивость поведения и случайные числа.

Вопрос 2. Моделирование изменчивости с помощью случайных чисел.

Вопрос 3. Выборки из теоретических распределений.

Вопрос 4. Компьютерная генерация псевдослучайных чисел.

Тема 5. Инструментальные средства имитации

Вопрос 1. Краткий исторический очерк.

Вопрос 2. Типы программных систем имитации.

Вопрос 3. Применение современных технологий имитационного моделирования.

Вопрос 4. Замкнутые имитационные модели.

Тема 6. Тактическое планирование имитационных экспериментов

Вопрос 1. Виды моделей и фазы имитации.

Вопрос 2. Настройка параметров и сбор данных запуска.

Вопрос 3. Обеспечение статистической надежности результатов.

Тема 7. Стратегическое планирование имитационных экспериментов

Вопрос 1. Задачи стратегического планирования.

Вопрос 2. Типы имитационных экспериментов.

Вопрос 3. Выделение существенных факторов.

Вопрос 4. Сравнение и оптимизация.

Аннотация

Дисциплина «Имитационное моделирование экономических процессов» разработана на основе учебной программы дисциплины «Имитационное моделирование экономических процессов» МФПУ «Синергия» с учетом государственного образовательного стандарта по специальности «Прикладная информатика в экономике», утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, и предназначена для студентов факультета Информационных систем и технологий МФПУ «Синергия».

Дисциплина входит в состав цикла специальных дисциплин. Она посвящена изучению основных понятий, методов и инструментальных средств имитационного моделирования и их применению к решению задач анализа и проектирования экономических процессов. Дисциплина формирует общую систему теоретических и концептуальных представлений о методологической основе теории, а также развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих студентам впоследствии применять полученные знания и навыки для решения прикладных задач в своей области деятельности.

Целью изучения дисциплины является углубленное изучение возможностей имитационного моделирования применительно к процессам управления и организации работы предприятий, подготовка студентов к профессиональной деятельности в сфере управления в организациях различного профиля и форм собственности.

Задачи спецкурса:

· раскрытие сущности и содержания основных понятий и определений методологии имитационного моделирования;

· ознакомление с основными возможностями и практическими приложениями методологии;

· изучение основных методов и технологий создания моделей;

· формирование навыков самостоятельной работы студентов по решению типичных задач в области постановки задачи моделирования и планирования имитационных экспериментов.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

Знать:

· классификацию моделей, основные этапы жизненного цикла имитационного моделирования, алгоритмы, применяемые для компьютерной имитации процессов, возможности современных систем имитации, методы рациональной организации и планирования имитационных экспериментов.

Уметь:

· правильно формулировать задачу анализа и оценивания параметров деловых процессов, определять стратегические цели имитационных экспериментов, проводить рациональный выбор моделей, выбирать и применять методы организации имитационных прогонов и статистической обработки получаемых результатов.

Иметь представление:

· об основных методах имитации динамики процессов, действия случайных факторов, существующих программных средствах создания и применения имитационных моделей, типовых правилах и приемах создания моделей в современных моделирующих комплексах.

Тема 1. Имитационное моделирование в анализе и управлении экономическими процессами

Цели изучения темы:

· выяснить предмет изучения;

· понять значение изучаемой методологии для решения задач управления экономическим объектом.

Задачи изучения темы:

· очертить смысл применяемых понятий;

· специфицировать возможности и области применения имитационных моделей.

Успешно изучив тему, Вы:

Получите представление о:

· специфике экономических процессов;

· основных подходах к решению задач анализа экономических процессов;

· возможностях методологии имитационного моделирования.

Будете знать:

· основные возможности имитационного моделирования;

· особенности задач, связанных с экономическими процессами;

· преимуществах имитационного моделирования в сравнении подходом на основе экспериментов с реальной системой.

Вопросы темы:

1. Экономические процессы.

2. Имитационное моделирование как метод анализа и синтеза экономических процессов.

3. Имитационное моделирование как инструмент управления.

Вопрос 1. Экономические процессы.

Рассматриваемый в настоящем курсе подход с успехом может применяться к задачам, которые возникают при анализе и проектировании процессов, протекающих в управленческих и общественных образованиях. Это соображение явилось (дополнительно к прочим) причиной того, что в дальнейшем изложении для обозначения характера изучаемых процессов часто будет использоваться термин деловой процесс. Близкий по значению термин бизнес-процесс, представляющий собой транслитерацию английского названия, семантически ограничен, поскольку, строго говоря, относится только к деятельности по своему характеру коммерческой (см. словарь Merriam -Webster). Разумеется, экономический процесс, если понимать под этим термином процесс, который протекает внутри какого-либо объекта экономики, охватывается понятием деловой процесс. К деловому процессу мы будем относить любой вид регулярно выполняющихся действий или операций, направленных на достижение одной или нескольких определенных целей и имеющих (или использующих) необходимый для этого набор ресурсов.

Основные задачи, которые приходится решать руководителям предприятия и аналитикам, состоят в том, чтобы, во-первых, понять текущее состояние, и, во-вторых, определить пути для улучшения и инноваций. Под улучшением деловых процессов понимаются их небольшие поэтапные изменения, носящие непрерывный эволюционный характер. Инновации означают существенные изменения, носящие дискретный характер. Дающие потенциальную возможность значительно повысить эффективность деловых процессов инновации вместе с тем характеризуются высоким уровнем риска неудачи.

Наиболее радикальным видом инноваций является реинжиниринг деловых процессов, применение которого может, с одной стороны, повысить эффективность в несколько раз, с другой стороны, увеличивает риск.

Деловым процессам присущ ряд особенностей, что затрудняет решение связанных с ними задач. Можно, в частности, отметить следующие факторы.

· сотрудники являются участниками сразу нескольких деловых процессов;

· производительность сотрудников в разные временные периоды может различаться;

· выполнение отдельных заданий (задач) характерно тенденцией к накоплению заданий с последующим выполнением непрерывно во времени всей накопленной совокупности;

· сам процесс может в зависимости от складывающихся условий подвергаться изменениям и протекать по-разному.

Вопрос 2. Имитационное моделирование как метод анализа и синтеза экономических процессов.

Инновационная деятельность и реинжиниринг деловых процессов требуют проведения тщательного анализа, для которого могут применяться различные средства. Для анализа и проектирования деловых процессов можно прибегнуть либо к эксперименту на реальной системе, либо к предварительной проверке на имитационной модели. Цель проведения имитационного моделирования может заключаться как в получении новых знаний относительно моделируемой системы, так и в ее улучшении.

Имитационное моделирование сводится к воспроизведению с помощью компьютера реальных процессов в их развитии во времени. Деятельность предприятия или других объектов имитируется в компьютере пошаговым перемещением за сжатое время от события к событию, с отображением при необходимости анимированной картины реального процесса.

Программные средства имитационного моделирования отслеживают все изменения статистических данных о работе элементов модели, которые затем выводятся как итоговые результаты моделирования и могут анализироваться и оцениваться.

Входные параметры модели можно менять, в частности, с тем, чтобы проанализировать, как изменение ресурсов влияют на сроки и прочие показатели процесса доставки, можно проводить варьирование значений, определяющих потребности в ресурсах, которые необходимы для удовлетворения заказов клиентов.

Применяя подход на основе имитационного моделирования к анализу экономических процессов можно решать следующие важные задачи:

1. Получать количественные оценки:

· временных характеристик;

· стоимостных показателей;

· величины необходимых ресурсов;

· производительности системы;

· производственных мощностей;

· узких мест.

2. Получать визуальное представление и осуществлять проверки:

· протекающих процессов;

· проблемных областей и участков;

· «снимков» состояния системы;

· организационных связей и взаимодействий элементов.

3. Планировать усовершенствования и проводить их предварительную проверку в части:

· распределения ресурсов;

· оптимизации потоков;

· упрощения технологии.

4. Разрабатывать методы улучшения:

· производительности;

· финансовых показателей;

· экономической отдачи инвестиций.

5. Наилучшим образом организовать взаимодействие:

· владельцев деловых процессов;

· лиц, принимающих решения;

· исполнителей и участников процесса.

По отношению к эксперименту на реально существующей системе имитационное моделирование характеризуется следующими преимуществами:

1. Уменьшение стоимости.

Проведение экспериментов с реальной системой может потребовать больших финансовых затрат и часто связано с нарушением нормального режима или даже приостановкой функционирования системы.

В противоположность этому имитационные эксперименты не мешают нормальной работе исследуемой системы, а выяснение последствий каких-либо планируемых изменений в ее структуре и параметрах легко осуществить внесением изменений в модель с последующими имитационными экспериментами на этой модели.

2. Сокращение времени исследований.

Проведение экспериментов с реальной системой может потребовать больших временных затрат и может в зависимости от ее типа занять недели и месяцы до того, как будут собраны все необходимые результаты.

В противоположность этому имитационные эксперименты занимают минуты или (реже) часы, что может оказаться принципиально важным, поскольку полученные результаты могут с течением времени быстро обесцениваться.

3. Возможность управления условиями эксперимента.

Рамки экспериментов с реальной системой в значительной степени ограничены отсутствием возможности изменять условия эксперимента. Например, большой интерес представляет поведение цепочки поставок в условиях каких-либо сбоев или нарушений нормальной работы. Однако исследование функционирования реальной системы провести будет затруднительно в силу того, что эти события случаются довольно редко.

В противоположность этому имитационные эксперименты могут проводиться на произвольно задаваемых наборах входных данных, которые могут повторяться неограниченное число раз.

4. Исключение проблемы доступности реальной системы.

Проведение экспериментов с реальной системой может оказаться принципиально невозможным в тех случаях, когда система еще не создана и целесообразность ее создания необходимо оценить, или когда требуется найти (проверить) какие-либо проектные решения после того, как решение о создании уже принято.

Применение имитационной модели оказывается в этих случаях единственной возможностью.

По отношению к моделям, построенных на других принципах, имитационное моделирование обладает следующими преимуществами:

1. Учет случайных факторов.

Моделируемые системы подвержены воздействия возмущающих параметров, которые наряду со многими внутренними параметрами, носят случайный характер. Аналитические модели, в частности, модели теории массового обслуживания, строятся на некоторых допущениях относительно законов распределения случайных величин, описывающих эти воздействия и параметры, применяемых дисциплин обслуживания и имеют ряд других ограничений. Поэтому области применения этих моделей обусловлены действием этих ограничений, а точность результатов, получаемых на их основе, часто оказывается недостаточной для решения практических задач.

В имитационной модели можно учесть случайный характер воздействия возмущающих параметров или внутренних параметров моделируемой системы сколь угодно близко к их реальным характеристикам.

2. Прозрачность модели.

Достоинством имитационной модели является ее возможность проследить внутренние механизмы происходящих явлений и получать в виде анимации на дисплее наглядную картину протекающих в реальной системе процессов.

Вместе с тем, применение подхода на основе имитационного моделирования в некоторых случаях может оказаться по ряду причин нецелесообразным. Отметим наиболее существенные из этих причин:

1. Высокая стоимость.

Больших затрат могут потребовать:

· моделирующие программные системы (комплексы), на основе которых создаются имитационные модели;

· работа по созданию имитационной модели, в которой участвуют как специалисты-аналитики, занятые разработкой модели, так и специалисты-прикладники, привлекаемые для консультирования;

· планирование, проведение и обработка результатов имитационных экспериментов.

2. Длительное время.

Продолжительное время может потребоваться как для создания модели, так и для проведения на ее основе необходимых экспериментов.

3. Большие объемы исходных данных.

Построение модели и проведение экспериментов требуют исходных данных, объем которых часто бывает весьма значительным. Сбор и подготовка данных представляют собой отдельную задачу, которая может вылиться в существенные затраты на ее решение.

4. Высокие квалификационные требования.

Создание модели требует применения усилий специалистов, обладающих хорошими знаниями и опытом практической работы в целой совокупности дисциплин, таких как системный анализ, высшая математика, теория вероятностей, математическая статистика и программирование, которые должны дополняться организаторскими способностями и умением осуществлять управление проектами. Специалистов, обладающих всеми необходимыми знаниями и умениями, не всегда бывает просто найти.

5. Риск переоценки результатов.

Довольно часто встречается излишне завышенная оценка значимости результатов, получаемых с помощью компьютерных программ, хотя эти результаты подчас нельзя считать в достаточной степени обоснованными и точными. Кроме того, получаемые в итоге имитационных экспериментов выходные данные нуждаются в правильной их интерпретации, что также происходит далеко не всегда.

Таким образом, выбор метода исследования в пользу имитационной модели должен делаться не во всех, а только в обоснованных случаях. Когда для решения задачи существует аналитическая модель, обеспечивающая получение результата с приемлемой точностью, ее применение в большинстве случаев будет более оправданным: стоимостные затраты на создание модели либо значительно меньше, либо вовсе отсутствуют (если используется уже готовая модель), а временные затраты на получение результатов (т.е., на выполнение математических расчетов) незначительны.

Дать полный перечень областей, в которых подход может применяться, практически невозможно. Укажем только некоторые из наиболее часто встречающихся в публикациях:

· производственные процессы и предприятия;

· транспортные предприятия и перевозочные процессы;

· строительство и строительные компании;

· информационно-коммуникационные системы;

· логистические процессы;

· медицинское обслуживание;

· военное дело.

Вопрос 3. Имитационное моделирование как инструмент управления.

Имитационное моделирование является инструментом управления изменениями. Практики в управлении деловыми процессами знают исключительную важность для процесса преобразований структуры предприятия и применяемой технологии к более совершенным формам ведения дел, и имитационное моделирование является одним из способов ускорить реализацию изменений. Эта возможность в значительной степени обусловлена способностью имитационного моделирования объяснять причины наблюдаемых изменений. Имитационное моделирование дает нечто большее, чем просто ответ на поставленный вопрос: оно показывает, каким образом ответ был получен, и позволяет выявить причины, которые приводят к определенному эффекту и дать объяснения предлагаемым решениям.

Эти возможности являются причиной того, что имитационные модели могут применяться не только как метод анализа реальных процессов, но и как средство, непосредственно включаемое в контур управления объекта. Несмотря на то, что включение модели приводит к дополнительным расходам и необходимости создания инфраструктуры для функционирования модели, обойтись без них в реальной обстановке (в режиме реального времени, управляемой событиями) невозможно. На Рис. 1 показаны механизмы взаимодействия модели физической системы и модели управления этой системой в процессе совместной работы в реальном времени.

Рис. 1. Взаимодействие модели физической системы и модели управления

Прогоны модели системы выполняются параллельно с работой изучаемой (моделируемой) системы. Фактические значения параметров и их значения, полученные на модели, сравниваются и подвергаются анализу в модели управления, с помощью которой определяется последовательность шагов, которые необходимо выполнить для того, чтобы привести значения параметров системы к желаемым. Широкие стрелки означают, что в системе могут быть реализованы как автоматизированный, так и ручной режимы.

Получая все большее развитие, средства имитационного моделирования процессов начинают входить в состав делового инструментария в качестве компонентов, интегрированных в систему анализа и организации деловых процессов. Это проявляется в том, что:

· Программное обеспечение для поддержки имитационного моделирования все чаще встраивается непосредственно в среду, реализующую деловые процессы.

· Информация, являющаяся результатом имитационного моделирования, и данные, характеризующие функционирование процесса, формируют потоки взаимообмена между компонентом моделирования и прочими компонентами деловой системы.

· Для руководителей выполнением операций применение имитационного моделирования позволяет прогнозировать результаты протекания тех или иных деловых процессов без дополнительной рабочей нагрузки.

· Возможность статического инструменты моделирования (например, электронные таблицы) весьма ограничены и позволяют, в частности, проводить оптимизацию структуры и параметров сложных процессов. Для решения сложных задач требуются такие инструменты, как имитационное моделирование, которое позволяет учитывать нелинейные взаимозависимости.

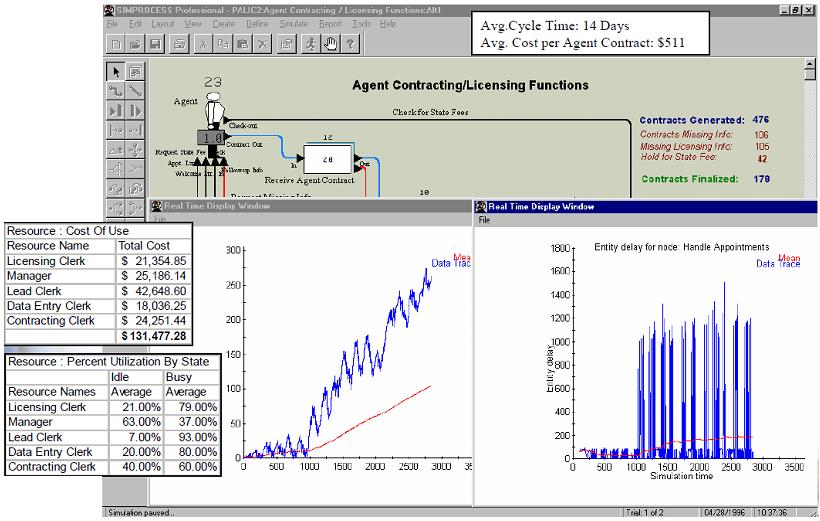

В результате за счет использования «живых» данных и статистических распределений достигается существенное улучшение результатов анализа. На Рис. 2 показан пример (K.Jones, C .McCarty Trends in Modern Business Process Simulation Tools http://simprocess.com/pdf/2194_Jones.pdf) результатов имитационного прогона модели процессов работы с персоналом.

Рис. 2. Пример результатов имитационного прогона

Приведем примеры только некоторых из сфер деятельности крупной компании или предприятия, в которых с успехом применяется имитационное моделирование.

Оказание услуг.

Имитационное моделирование может помочь в проектировании реалистичных процедур обслуживания клиентов, определении параметров процедур и степени удовлетворенности клиентов качеством обслуживания.

Реакция на отклонения.

При возникновении каких-либо нарушений нормального протекания деловых процессов имитационное моделирование может помочь в проведении анализа возникшей ситуации и определении обходных путей и методов выхода из этой ситуации, а также в проведении планирования необходимых действий.

Управление запасами и доступом к ресурсам.

Используя имитационное моделирование можно определять, обеспечен ли в настоящий момент деловой процесс достаточными ресурсами и есть ли к ним практический доступ, а также прогнозировать состояние с обеспеченностью и доступностью в будущем.

Доставка и дистрибуция.

Имитационное моделирование может способствовать выявлению альтернативных подходов для доставки, которые обеспечат соблюдение требований по срокам, и провести предварительную проверку соблюдения требований и анализ всех показателей работы служб доставки и дистрибуции.

Выводы:

1. Основными задачами, стоящими перед руководством различного уровня, являются задачи совершенствования структуры и параметров деловых процессов. К наиболее радикальным из этих задач относятся инновационная деятельность и реинжиниринг, для решения которых могут применяться как эксперименты на реальной системе, так и подход на основе моделирования, который в большинстве случаев предпочтительнее.

2. Наиболее универсальным и эффективным видом моделирования является имитационное моделирование, которое обладает рядом преимуществ как по отношению к эксперименту на реальной системе, так и по отношению к другим видам моделей.

3. Уникальной возможностью имитационных моделей является то, что они могут применяться не только в качестве средства анализа реальных процессов, но и как элемент управления объектом, в частности, экономическим.

Вопросы для самопроверки:

1. Что такое деловой процесс?

2. Как формулируются основные задачи, относящиеся к анализу и проектированию деловых процессов?

3. Что такое реинжиниринг?

4. Какие можно отметить особенности, присущие деловым процессам?

5. Какие основные подходы используются для анализа и проектирования деловых процессов?

6. Как можно кратко пояснить сущность имитационного моделирования?

7. Какие основные задачи анализа деловых процессов можно решать с помощью имитационного моделирования?

8. В чем состоят преимущества подхода на основе имитационного моделирования по отношению к экспериментированию на реально существующей системе?

9. В чем состоят преимущества подхода на основе имитационного моделирования по отношению к моделированию, основанному на других принципах?

10. В каких случаях применение имитационного моделирования может быть нецелесообразным?

11. Какие из прикладных областей, где применение имитационного моделирования наиболее эффективно, можно отметить?

12. Какую важную помощь аналитику помимо получения количественных оценок показателей процессов может оказать имитационная модель?

13. В каких целях может применяться имитационная модель помимо целей анализа реальных процессов?

14. В каких формах могут реализовываться имитационные модели?

15. Приведете примеры видов деятельности предприятия, где могут использоваться имитационные модели?

Литература по теме:

Основная литература:

1. Емельянов А. А. Имитационное моделирование экономических процессов/ А. А. Емельянов, Е.А.Власова, Р.В.Дума.– М.: Финансы и статистика, 2009 – 416 с.

Дополнительная литература:

1. Jones K., McCarty C. Trends in Modern Business Process Simulation Tools. – SEPG North America, 2009. – http://simprocess.com/pdf/2194_Jones.pdf

2. Коблев Н. Основы имитационного моделирования сложных экономических систем. – М.: Дело, 2003. – 336 с.

3. Н.Н. Снетков Имитационное моделирование экономических процессов. Учебно-практическое пособие – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 228 с.

4. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. – М.: Высшая школа, 2003 – 320 с.

Практические задания:

1. Выберете в качестве примера какой-либо из объектов, с которым приходится сталкиваться в повседневной жизни (бензоколонка, сервисный центр, отделение банка, районная поликлиника, рекрутинговая компания) и попробуйте дать ответы на следующие вопросы.

а) Какие деловые процессы этого объекта можно выделить?

б) Какие возможные улучшения следовало бы рассмотреть?

в) Как могло бы помочь имитационное моделирование для поиска направлений улучшений и оценивания их степени?

Тема 2. Методологические основы имитационного моделирования

Цели изучения темы:

· изучить основные подходы к построению имитационных моделей.

Задачи изучения темы:

· определить основные методологические принципы реализации имитационных моделей;

· узнать возможные классификации моделей;

· познакомиться с методом Монте-Карло;

· выяснить, как организуется процесс создания и применения имитационных моделей.

Успешно изучив тему, Вы:

Получите представление о:

· сущности подхода на основе системной динамики;

· сущности подхода на основе дискретно событийного моделирования;

· характерных особенностях моделей различных типов.

Будете знать:

· как классифицируются модели;

· из каких этапов состоит жизненный цикл имитационного моделирования;

· задачах, решаемых на разных этапах жизненного цикла.

Вопросы темы:

1. Системный анализ и дискретно событийное моделирование.

2. Классификация моделей.

3. Метод Монте-Карло.

4. Жизненный цикл имитационного моделирования.

Вопрос 1. Системный анализ и дискретно событийное моделирование.

Имитационное моделирование осуществляется с помощью компьютера, поэтому для проведения расчета переменных модели требуется некоторая программа. Двумя основными способами для реализации имитационных моделей являются системный анализ и дискретно-событийное моделирование.

Системный анализ – моделирование непрерывных и дискретных процессов, основанное на применении математических моделей и численных методов.

Дискретно-событийное моделирование – имитация, осуществляемая в дискретные моменты, и основанная на обработке происходящих в эти моменты событий.

Под системным анализом в нашем рассмотрении мы подразумеваем совокупность математических методов моделирования на основе теории систем, созданных, начиная с начала 1960-х. На его основе могут создаваться как имитационные модели с непрерывным временем, так и имитационные модели с дискретным временем. Системное мышление и методы системного анализа отличаются изяществом и прошли проверку временем.

В теории управления применение системного анализа привело к возникновению новой области, известной под названием системной динамики, которая представляет собой, с одной стороны, методологию, когда система представляется как совокупность запасов и потоков, и, с другой стороны, набор инструментальных средств и методик для построения имитационных моделей сложных систем. Среди многих приложений методологии системной динамики особенно полезным является ее использование для решения вопросов стратегического характера на уровне предприятия.

Для поддержки процесса создания модели и проведения моделирования на основе системного анализа разработаны многочисленные программные средства. Многие из них позволяют пользователю самостоятельно конструировать модели с использованием графического интерфейса, что избавляет пользователя от необходимости самостоятельно составлять математические уравнения и применять численные методы для их решения. Эти средства сделали технологию доступной для широкого круга пользователей, а для решения разнообразных инженерных задач управления деловыми процессами появилась обширная литература (пример такого типа модели и ее результатов моделирования был ранее показан на Рис. 2).

Подход на основе моделирования дискретных событий весьма эффективен с точки зрения вычислительной сложности и имеет дополнительное преимущество, состоящее в том, что на интуитивном уровне он легко понятен. В его основе лежит довольно простая идея.

Вначале разработчик модели тем или иным образом (с помощью графического интерфейса или в программном коде) указывает последовательность действий и событий, происходящих в моделируемой системе.

Далее данные вводятся в программу, и, основываясь на моментах наступления событий, программный планировщик располагает все события в очереди. Имитация заключается в извлечении каждого события из очереди событий с последующим выполнением действия, соответствующего этому событию.

Например, для моделирования процесса выполнения заказа пользователь выбирает задачу или блоки для действий из палитры блоков, соединяет их вместе и определяет, как часто происходят события, и определяет частоту, с которой наступают события или сколько времени занимает выполнение соответствующего действия. В результате проведенной имитации можно собрать и обработать статистику о выполненных работах (действиях), имевших место расходах, а также оценить другие важные показатели. Более подробно реализация механизма дискретно-событийного моделирования будет рассмотрена далее.

Возможность построения имитационных моделей на основе графического интерфейса является весьма эффективным инструментом разработчика модели, которая в значительной степени способствовала широкому внедрению имитационного моделирования. Графическое представление можно разделить на две группы - блочные диаграммы и диаграммы состояний.

Блочные диаграммы представляют собой набор уравнений и последовательность вычислительных процедур. В этом случае применяется подход на основе системного анализа в комбинации с имитационным моделированием.

Диаграммы состояний представляют собой события и переходы между событиями, происходящие в моделируемой системе. В этом случае применяется дискретно-событийный подход.

Вопрос 2. Классификация моделей.

Имитационное моделирование используется для описания широкого спектра особенностей моделируемых систем и процессов в этих системах. С его помощью осуществляется воспроизведение (отображение) поведения моделируемой системы. Имитационное моделирование на компьютере может включать в себя все, начиная от простого сложения нескольких чисел до объемных вычислений, выполнить которые может оказаться не под силу даже самым быстрым современным вычислительным машинам. Модели для имитационного моделирования могут быть классифицированы по четырем различным признакам (Рис. 3).

Рис. 3. Классификация моделей

Моделируемая система (оригинал).

Моделируемая система может принадлежать к одному из следующих типов:

· физическая система, например, цепочка поставок или производственная линия;

· система управления, например, CRM-процесс;

· метамодель, например, правила, которые позволяют установить, правильно ли составлена модель.

Видимость.

По своему внутреннему устройству модель может быть:

· прозрачная, то есть описывать реально существующие механизмы;

· «черный ящик», то есть, описывать такое же поведение, что и поведение реальной системы, но не моделировать структуру и функционирование реальных механизмов.

Предсказуемость

В зависимости от того, можно ли однозначно определить выход модели в какой-либо момент в будущем, модель может быть:

· Детерминированная, когда одному и тому же набору входных значений соответствует один набор значений результата.

· Случайная, когда один набор входных значений может привести к нескольким наборам выходных значений (выходы представляют собой вариации, которые описываются с помощью статистики).

Модели, поведение которых в будущем со всей определенностью предсказать нельзя, носят название стохастических. Этот термин используется в разных областях науки и означает непредсказуемость, хаотичность, случайность.

В модели стохастической системы итог не может быть предсказан по изначальному состоянию системы. Понятие определено в математической теории вероятностей.

Динамика.

С точки зрения постоянства выходных значений модель может быть:

· Стационарная, когда выход во времени и пространстве не меняется.

· Динамическая, когда выход во времени и пространстве меняется.

Моделируемая система.

Тип собираемой в процессе имитационного моделирования информации определяется изучаемой системой. Имитационное моделирование деловых процессов отличается от имитационного моделирования процессов, протекающих в той физической (материальной) системе, которая находится под управлением деловых процессов.

Например, при моделировании цепочек поставок необходимо моделировать физическую систему в части перемещения материальных объектов между узлами логистической сети. Это позволяет аналитику глубже представить себе динамику движения товарных запасов, выявить наличие и причины различных негативных эффектов и т. д.

В ряде случаев физическая система является основным изучаемым объектом при моделировании, например, для определения наилучшего местоположения центра дистрибуции или для того, чтобы оценить, насколько значительным будет влияние производительности отдельных единиц оборудования производственной линии на интегральную эффективность функционирования всей системы.

В других случаях главным объектом изучения является система управления и используемые в процессе управления данные. Например, моделирование процесса работы call-центра можно использовать для выявления потребностей в материальных и человеческих ресурсах, а также для поиска эффективных методов и процедур борьбы с перегрузками центра в пиковые периоды поступления вызовов.

Довольно часто на практике применяется имитационное моделирование на метамодели. Это может понадобиться, например, при проверке результата графического объединения моделей. Построение «модели моделей» полезно, когда акцент делается на архитектуре построения моделей, а не на поведении модели.

Прозрачность.

Прозрачность структуры модели для решения задач, связанных с организацией деловых процессов, имеет особое значение. Управленцам, как правило, нужно получить объяснения решений, которые им предлагает модель и которые, получаются, следовательно, автоматизированным способом. Для реализации этой возможности нужно обеспечить прозрачность структуры модели.

Вместе с тем, во многих ситуациях очень важно, чтобы модели позволяли получить лишь ответ и за возможно сжатое время. Такими возможностями обладают модели, управляемые данными, включая обычные регрессионные модели и более универсальные модели на основе нейронных сетей. Указанные модели можно создать и настроить довольно быстро при условии, что они будут обеспечены достаточно полными данными для определения внутренней их структуры. Такие модели относятся к моделям, построенным по типу «черного ящика» (Рис. 4).

Рис. 4. Модель типа «черный ящик»

Модели, построенные по типу «черного ящика», имеют свои собственные процедуры обучения и широко применяется на практике, поскольку отличаются простотой использования и высокой эффективностью. Подробнее модели этого типа рассматриваются в Вопросе 3 настоящей Темы.

Однако механизм получения результата в этих моделях скрыт. В этом смысле они очень похожи на человеческий мозг, то есть, мы не всегда знаем, внутренние законы протекания конкретного процесса рассуждения, но мы знаем, что это повторяется с большой эффективностью и регулярностью. Модели, построенные по типу «черного ящика», проходят обучение с использованием некоторых повторяющихся образцов и знания корреляции между данными. Модели имеют свой собственный внутренний механизм представления этих отношений. Внутреннее представление мало чем может помочь в построении цепочки причинно-следственных связей, которая является результатом поведения модели.

В противоположность этим моделям прозрачные (механистические) модели представляют собой явные описания реальных процессов, которые происходят на основе законов природы и научных принципах. Модели траектории полета ракеты, хорошо изученной химической реакции или управления запасами прозрачны в том смысле, что исследователь может обратиться к структуре самой модели, чтобы разобраться в поведении моделируемой системы. Все параметры механистической модели имеют содержательный смысл, который можно интерпретировать в терминах реальной системы, что позволяет лучше понять, как и почему был получен некоторый результат. С помощью таких моделей можно автоматически интерпретировать результаты и находить объяснения причин, вызывающих то или иное поведение моделируемой системы.

Вероятностные процессы.

Вероятностные процессы в моделировании играет такую же важную роль, как и в реальной жизни. Модели достаточных размера и сложности могут обладать целой совокупностью вариантов возможных поведений, и в общем случае неизвестно, как будет протекать моделируемый процесс до того момента, пока моделирование не начнется.

Для всех моделей существуют границы их применимости, определяющие области, в которых модель можно использовать для получения с ее помощью достаточно точных и надежных результатов относительно реальной системы. Все значения параметров, которые лежат за границами применимости, могут привести к результатам либо неточным, либо даже противоречащим реальным.

Для того чтобы можно было бы получить возможно более полное представление о поведении моделируемой системы, следует осуществлять имитационные эксперименты на модели (прогоны) при всех возможных условиях. В этом случае наборы входных параметров моделей, определяющие различные сценарии имитационных экспериментов, формируются случайным образом из статистических распределений. На основе этих наборов осуществляются прогоны имитационной модели, а затем полученные результаты подвергаются статистической обработке. Полученные итоговые величины используются для интегрального анализа всего возможного спектра поведения реальной системы, которые воспроизводятся моделью. Все приводимые выше примеры моделей можно представить как стохастические путем включения в их структуру механизмов случайного выбора значений параметров каждый раз, когда осуществляется прогон.

Например, в модели делового процесса, которая включает в себя среднее значение величины время обработки заказа, можно в каждом имитационном прогоне для значения время обработки заказа использовать случайную величину, получаемую выборкой из нормального закона распределения вероятностей с некоторыми значениями среднего и стандартного отклонения. В отсутствие случайных величин (т.е., в отсутствие действия случайных факторов) модель превращается в детерминированную. Иначе говоря, время обработки заказов в данном случае для каждого заказа независимо ни от чего всегда будет одним и тем же.

Динамика.

Наиболее важным свойством модели является ее динамика. Разработка модели представляет собой довольно непростую задачу, и многие используемые на практике модели создаются не как динамические, а как статические модели.

В частности, подавляющее большинство моделей, основанных на табличном представлении данных, являются по своей природе статическими. То же самое относится и к моделям, осуществляющим агрегирование или объединение данных.

Значительно больший эффект для решения задач анализа работы предприятия или прогноза возможных изменений в его функционирования в будущем можно получить с помощью модели, которая может показать изменения важных показателей поведения моделируемой системы с течением времени или в пространстве (например, географически).

Модели, воспроизводящие стационарный режим, могут дать полезные результаты, однако и они имеют недостаток, поскольку скрывают или искажают поведение реальной системы. Например, в условиях возникновения дефицита в цепочках поставок в них могут появляться резкие изменения, которые приводят к тому, что важная информация на модели получена не будет.

Модели можно использовать как в пакетном режиме, так и в оперативном режиме (онлайн), работа в котором рядом систем моделирования обеспечивается специальными средствами поддержки.

При проведении моделирования в пакетном режиме модель строится таким образом, что во время прогона доступ к реальным данным, объектам и событиям в реальном времени не устанавливается. Результаты моделирования могут использоваться для решения как стратегических, так и тактически задач, но временной интервал, в течение которого должно приниматься решение по этим задачам, достаточно велик (порядка нескольких недель или месяцев), так что прогоны модели могут вполне осуществляться в пакетном режиме. Данные, получаемые в результате прогонов модели, накапливаются в базах данных. При необходимости проводится независимый анализ, по полученным результатам готовится и публикуется отчет.

Применение моделей в оперативном режиме предполагает возможности получения моделью сведений о текущем состоянии протекающих процессов, происходящих событиях и циркулирующих в системе транзакциях (см. приводившиеся выше Рис. 1 и пояснения к рисунку). Это требует включения специальных средств поддержки отслеживания. Несмотря на то, что затраты на создание и поддержание этих средств могут быть весьма ощутимыми, во многих случаях эти затраты являются оправданными, поскольку эффект от применения моделей оказывается значительно их превосходящим.

Вопрос 3. Метод Монте-Карло.

Для изучения поведения системы в отсутствие знаний относительно последней (когда единственно возможным является представление системы в виде «черного ящика») может применяться метод статистических испытаний, или метод Монте-Карло. Этот метод является простейшим видом имитационного моделирования. Появление метода и его названия обязано работам фон Неймана и Улана, проводимым в конце 1940-х годов по экранированию ядерных излучений. Метод был известен и ранее, но широко распространяться под новым названием стал только одновременно с этими работами, которые велись под кодовым обозначением «Монте-Карло». Весьма успешно он применяется и в экономике.

Согласно методу Монте-Карло исследователь или проектировщик могут моделировать и исследовать поведение большой совокупности сложных систем на основе обработки статистических данных о работе этой системы. К таким статистическим данным могут относиться:

· случайные моменты времени прихода заказов или клиентов;

· величина загрузки производственных линий или участков;

· воздействия внешних факторов в виде требований, изменений в законах, штрафных санкций и др.;

· моментов времени поступление средств от заказчиков.

В качестве соответствующих им переменных могут использоваться число, совокупность чисел, вектор или функция. Метод Монте-Карло основан на статистических испытаниях и, являясь по своей сути численным методом, может применяться для решения полностью детерминированных задач, таких, как обращение матриц, решение дифференциальных уравнений в частных производных, отыскание экстремумов и численное интегрирование.

При вычислениях методом Монте-Карло статистические результаты получаются путем многократного проведения испытаний. Вероятность того, что эти результаты отличаются от истинных не более чем на заданную величину, есть функция количества испытаний.

В основе вычислений по методу Монте-Карло лежит случайный выбор чисел из заданного вероятностного распределения. При практических вычислениях эти числа берут из таблиц или получают путем некоторых операций, результатами которых являются псевдослучайные числа с теми же свойствами, что и числа, получаемые путем случайной выборки. Имеется большое число вычислительных алгоритмов, которые позволяют получить длинные последовательности псевдослучайных чисел (обсуждение этих вопросов будет вестись далее).

Применение метода Монте-Карло может дать существенный эффект при моделировании развития процессов, наблюдение которых в реальной системе нежелательно или невозможно, а другие математические методы исследования процессов либо не разработаны, либо неприемлемы из-за многочисленных оговорок и допущений, которые могут привести к серьезным погрешностям или неправильным выводам. В связи с этим необходимо не только наблюдать развитие процесса в нежелательных направлениях, но и оценивать гипотезы о параметрах нежелательных ситуаций, к которым приведет такое развитие, в том числе и параметрах рисков.

Вместе с тем, считать термин «метод Монте-Карло» синонимом термина «имитационное моделирование», как это будет видно из дальнейшего изложения, неверно. Метод Монте-Карло является важным, но вовсе не единственным компонентом методологии имитационного моделирования.

Вопрос 4. Жизненный цикл имитационного моделирования.

На Рис. 5 показан в укрупненном варианте процесс построения имитационной модели и проведения с ее помощью имитационных экспериментов.

Рис. 5. Проведение имитационных экспериментов

На первом шаге проводится уточнение целей моделирования, при этом программные средства не используются. Определение задач имеет очень большое значение и непосредственно определяет входные параметры модели, которые будут впоследствии варьироваться, и выходные параметры модели, которые будут анализироваться.

Постановка задачи может во многих случаях приобретать вид одного или нескольких вопросов, на которые должна ответить имитационная модель. Например, вопрос для имитационного моделирования работы цепочки поставок сети может быть сформулирован так: «Каким требованиям должна отвечать структура дистрибуторского центра, принятые для него правила обработки заказов и регламент пополнения запасов чтобы осуществлять обработку заказов и управление запасами, обеспечивая прибыльную работу и соблюдение в не менее чем 95% случаев сроков доставки комплектующих клиентам, в предположении 20%-ной точности прогноза?»

Здесь жирным шрифтом указаны входные параметры, которые можно изменять в имитационной модели, курсивом обозначены выходные параметры, которые можно наблюдать в виде результата прогона имитационной модели.

Возврат на предыдущие этапы может потребоваться в силу необходимости проверить корректность принятых решений при определении модели и формулировке деловой задачи. Правильный план проведения модельных экспериментов минимизирует их число, экономит затраты повышает надежность результатов.

В более детальном представлении жизненный цикл имитационного моделирования включает следующие основные этапы.

1) Формулировка проблемы.

Типичными задачами, как уже было отмечено, могут быть задачи оптимизации структуры и параметров физической системы, системы наблюдения и идентификации. На этом этапе определяются назначение модели, технология ее использования, место в технологическом контуре, требования к ее характеристикам. Результат этого этапа существенно влияет на содержательные требования к выполнению последующих этапов.

2) Структурный анализ процессов.

Задача этапа состоит в формализации структуры сложного реального процесса путем разложения его на процессы, выполняющие определенные функции и имеющие функциональные связи согласно легенде, разработанной экспертной группой. Выявленные подпроцессы, в свою очередь, могут подразделяться на другие функциональные подпроцесы общего моделируемого процесса.

Результат может быть представлен в виде графа, имеющего иерархическую многослойную структуру. В результате появляется формализованное изображение имитационной модели в графическом виде.

Структурный анализ особенно эффективен при моделировании деловых процессов, где в отличие от процессов материальных (физических) многие составляющие подпроцессы не имеют физической основы и протекают виртуально, поскольку оперируют с информацией, деньгами и логикой (законами) их обработки.

3) Формализованное описание модели.

На этом этапе преследуется цель получения графического изображения имитационной модели и формального описания функций, выполняемых каждым подпроцессом, условия взаимодействия всех подпроцессов. Особенности поведения моделируемого процесса (временная, пространственная и финансовая динамика) должны быть описаны на специальном языке для последующей трансляции. Для этого существуют различные способы.

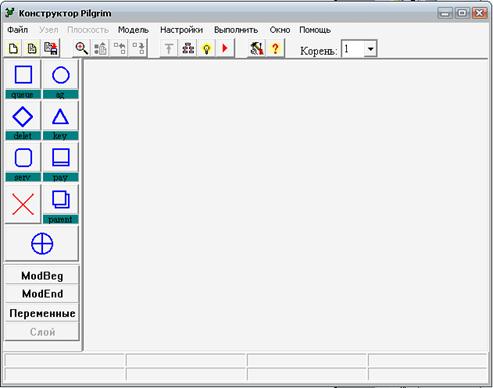

При ручном способе для описания используется алгоритмический язык (язык программирования) типа GPSS, Pilgrim или Visual Basic.

При автоматизированном способе для описания используется компьютерного графический конструктор во время проведения структурного анализа, т.е. с очень незначительными затратами на программирование (в частности, такой конструктор, создающий описание модели, имеется в составе системы моделирования Pilgrim).

4) Подготовка данных.

Состоит в сборе и систематизации сведений о параметрах и характеристиках системы.

5) Построение (разработка) программной модели.

Этап заключается в трансляции и редактировании связей (сборке) модели, верификации (калибровке) параметров.

Трансляция может осуществляться в двух основных режимах.

В режиме интерпретации специальная универсальная программа, называемая интерпретатор на основании формализованного описания модели запускает все имитирующие подпрограммы программной модели.

Достоинством интерпретации является простота реализации.

Однако в этом случае отдельную моделирующую программу, которую можно было бы передать или продать заказчику, получить нельзя, что может в ряде случаев оказаться неприемлемым.

Примерами программных систем, построенных на основе интерпретации, являются системы GPSS, SLAM-II и ReThink.

В режиме компиляции обеспечивается возможность получения (на первом этапе) исполнительной программы имитации, которая далее используется для запуска имитационных прогонов (на втором этапе). Реализация этого режима сложнее, но это не отражается на процессе разработки модели. В результате можно получить отдельную программную модель, которая работает независимо от системы моделирования в виде отдельного программного продукта. Вместе с тем, в случае простых моделей, которые подвергаются интенсивным корректировкам в процессе работы с ними, такой режим может оказаться менее предпочтительным по сравнению с режимом интерпретации.

Примером программной системы, построенной на основе интерпретации, является системы Pilgrim.

6) Оценка адекватности модели.

Состоит в установлении степени соответствия результатов, получаемых на построенной и реализованной модели, результатам, получаемым на аналогичных наборах входных данных в реальной системе.

В зависимости от характера задач, моделируемых процессов и специфических особенностей модели могут применяться различные критерии адекватности.

7) Проведение экспериментов на модели.

Включает этапы планирования и реализации эксперимента. Для моделей среднего и крупного размера, рассчитанных на проведение большого числа прогонов, используются специальные методы планирования эксперимента.

8) Документирование результатов.

В зависимости от целей моделирования формами документов могут быть научные отчеты, статьи, пояснительные записки и доклады руководству и т.п.

Из наиболее сложных проблем, которые необходимо решать в процессе определения модели, следует отметить следующие:

· выбор типа модели, соответствующего задаче;

· идентификацию протекающих в моделируемой системе процессов;

· установление нужного уровня детализации представления или точности;

· выбор способа абстрактного представления процессов;

· сбор данных для ввода в модель.

Тип модели должен выбираться исходя из плюсов и минусов, о которых речь шла выше.

Для идентификации процессов, определения уровня детализации и способа описания могут использоваться типовые описания (шаблоны) или средства, которые позволяет определить собственные шаблоны. Полезно использовать типовые модели и стандарты, которые содержат описания типовых процессов и упрощают процессы создания модели и проведения имитационных исследований.

Этап сбора и организации данных часто является узким местом процесса моделирования. Если не позаботиться об использования эффективных методов работы с данными, то могут возникнуть проблемы как с получением нужных данных у пользователей, так и с подготовкой собранных данных для их ввода в модель. В зависимости от размера модели, может понадобиться большой объем данных, сбор которых может вылиться в очень длительный процесс, причем, значительная часть данных, имеющих слишком большую степень детализации, может оказаться в конце процесса сбора так и не полученной. Такая ситуация, которая может служить основной причиной неудачи моделирования, является примером проявления неразумной и нереальной цели моделировать все.

Для случая больших моделей имеет смысл организовать работу с ними так, чтобы в самом начале создать работоспособную и несложную модель. Дальнейшая работа с моделью может быстро выявить, какие данные требуются дополнительно к тем, что есть, и какие требуют большей детализации.

Опытные специалисты имеют, как правило, хорошее представление о моделируемой системе и структурируют данные для моделирования таким образом, что для начала работы с моделью нужно только ограниченное число данных. Эти данные обеспечивают возможность качественного обоснования корректности модели быть достаточно для достижения хорошей качественной проверки модели, которые затем последовательно уточняются. Кроме того, такой подход позволяет провести на основе полученных результатов уточнение первоначальной формулировки задачи на моделирование и составить рациональный план проведения модельных экспериментов.

Для структурирования и организации имитационных экспериментов используются методы планирования эксперимента. Методы планирования представляют собой пошаговый план проведения, изучения и оценивания результатов имитационных экспериментов. Ряд программных средств обеспечивает возможность настройки параметров запуска имитационной модели непосредственно в моделирующей среде.

Выводы:

1. Основными подходами к построению имитационных моделей являются подход на основе системной динамики и дискретно событийное моделирование. Второй подход является более предпочтительным в случае необходимости детального учета особенностей моделируемых процессов.

2. Модели систем могут классифицироваться по различным признакам. Экономические процессы представляются динамическими стохастическими моделями с прозрачной структурой и используются для имитации процессов, протекающих как в физической системе, так и в системе управления.

3. Для изучения систем в отсутствие достаточных знаний об их структуре и законах поведения может применяться метод Монте-Карло, представляющий собой простейший вид имитационного моделирования. Применение метода может быть эффективным в случаях, когда изучение процессов в реальной системе нежелательно или невозможно, а другие математические методы исследования отсутствуют.

4. Процесс создания имитационной модели проходит через логическую последовательность этапов. Моделирование носит итеративный характер, предполагающий возможность возврата после выполнения некоторого этапа на один из предшествующих.

5. Задачи, решаемые на отдельных этапах моделирования, может отличать высокая сложность. Для решения этих задач используются методы из разных областей знаний, таких как теория систем, системный анализ, теория вероятностей, математическая статистика, теория планирования эксперимента и других.

Вопросы для самопроверки:

1. Какие существуют способы реализации имитационных моделей?

2. В чем состоит сущность моделирования на основе системного анализа?

3. В чем состоит сущность дискретно-событийного моделирования?

4. Какие возможности разработчику модели и экспериментатору предоставляет графический интерфейс?

5. Что понимается под блочными диаграммами?

6. Что понимается под диаграммами состояний?

7. По каким признакам могут классифицироваться модели?

8. На какие классы можно подразделить модели в зависимости от моделируемой системы?

9. На какие классы можно подразделить модели в зависимости от учета в модели внутреннего устройства?

10. На какие классы можно подразделить модели в зависимости от возможности предсказать выход модели в какой-либо момент в будущем?

11. На какие классы можно подразделить модели в зависимости от изменчивости выходных значений?

12. В каких основных режимах можно использовать имитационную модель?

13. Какие задачи при запусках имитационных моделей в пакетном режиме?

14. Какие задачи при запусках имитационных моделей в оперативном режиме?

15. Что такое метод Монте-Карло?

16. Задачи какого типа могут решаться методом Монте-Карло?

17. Как имитируются действие случайных факторов при реализации на компьютере метода Монте-Карло?

18. В каких случаях метод Монте-Карло может дать особенно большой эффект?

19. Из каких основных этапов состоит жизненный цикл имитационного моделирования?

20. Что такое режим интерпретации модели?

21. Что такое режим компиляции модели?

22. Каковы достоинства и недостатки режима интерпретации?

23. Каковы достоинства и недостатки режима компиляции?

24. Что можно отнести к наиболее сложным проблемам, решаемым на этапе определения (описания) модели?

25. Какой прием можно применить для упрощения идентификации процессов моделируемой системы?

26. Какой принцип практической реализации модели целесообразно применять?

27. Приведите пример формулировки типичной задачи имитационного эксперимента.

Литература по теме:

Основная литература:

1. Емельянов А. А. Имитационное моделирование экономических процессов/ А. А. Емельянов, Е.А.Власова, Р.В.Дума.– М.: Финансы и статистика, 2009 – 416 с.

Дополнительная литература:

1. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. – М.: Высшая школа, 2003 – 320 с.

2. Форрестер Дж. Мировая динамика. – М.: Наука, 1978. – 168 с.

3. Шенон Р. Имитационное моделирование систем - искусство и наука. – М.: Мир, 1978 – 424 с.

Практические задания:

1. Для процессов объекта, который был вами выбран для анализа в задании к Теме 1, сформулируйте одну или несколько задач для имитационного моделирования (по примеру, приведенному в Вопросе 4 настоящей Темы).

Тема 3. Механизмы модельной динамики

Цели изучения темы:

· изучить методы имитации протекания процессов во времени.

Задачи изучения темы:

· познакомиться с принципами динамической имитации;

· понять логику и последовательность действий, обеспечивающих динамическую имитацию.

Успешно изучив тему, Вы:

Получите представление о:

· методе пошаговой имитации;

· методе событийной имитации;

· алгоритме планирования событий;

· методе кусочно-линейной аппроксимации непрерывных процессов.

Будете знать:

· как работает планировщик событий программной модели;

· как имитируется в цифровых компьютерах протекание непрерывных процессов.

Вопросы темы:

1. Аналитическая модель.

2. Пошаговая имитация.

3. Дискретно-событийная имитация.

4. Алгоритм планирования событий.

5. Имитация процессов с непрерывным множеством состояний.

Вопрос 1. Аналитическая модель.

Пусть нам необходимо проанализировать работу службы технического обслуживания. Будем полагать, что прием заявок на обслуживание осуществляет один оператор, и клиенты (сотрудники подразделений предприятия) приходят к нему со своими заявками. Если оператор занят обслуживанием другого клиента, очередной обратившийся клиент становится в очередь (Рис. 6).

Рис. 6. Структура центра обслуживания клиентов

Будем вначале полагать, что величина интервалов времени между приходами клиентов в рассматриваемый центр технического обслуживания подчиняется экспоненциальному закону распределения. Это распределение играет важную роль в проведении системного анализа деловой деятельности и используется для имитации потоков во многих случаях, поэтому рассмотрим его подробнее.

Если вероятность наступления события на малом интервале времени Δt очень мала и не зависит от наступления других событий, то интервалы времени между двумя последовательными событиями распределяются по экспоненциальному закону с плотностью вероятностей:

Особенностью этого

распределения является свойство его параметров. Поскольку математическое ожидание ![]() и дисперсия

и дисперсия ![]() , то

, то ![]() .

.

Иначе говоря, математическое ожидание случайной величины, распределенной по экспоненциальному закону, равно среднеквадратичному отклонению, что является одним из основных свойств экспоненциального распределения.

Экспоненциальному закону подчиняются многие реально протекающие процессы, например:

· интервалы времени между поступлениями заказов на предприятие;

· интервалы времени между приходами покупателей в супермаркет;

· продолжительность телефонных разговоров;

· срок службы узлов компьютера (работающего, например, в бухгалтерии).

Поясним механизм возникновения этого распределения. На Рис. 7 показана диаграмма, соответствующая случаю, когда несколько (k) независимых потоков сливаются в один.

Рис. 7. Суперпозиция потоков

В каждом из потоков можно наблюдать ![]() элементарных событий, i=1.....k

(например, приходов клиентов в центр обслуживания). Интервалы времени между

событиями - независимые случайные величины, распределенные по неизвестному

закону с математическим ожиданием 1/λ.

элементарных событий, i=1.....k

(например, приходов клиентов в центр обслуживания). Интервалы времени между

событиями - независимые случайные величины, распределенные по неизвестному

закону с математическим ожиданием 1/λ.

Если теперь спроектировать моменты

наступления всех событий на одну общую ось времени и рассмотреть случайные

интервалы времени ![]() между двумя

последовательно наступающими событиями полученного суммарного потока,

состоящего из n событий

между двумя

последовательно наступающими событиями полученного суммарного потока,

состоящего из n событий

![]() ,

,

то (доказывается математически) образованный таким образом поток подчиняется экспоненциальному закону распределению.

Поток, в котором интервалы между событиями имеют экспоненциальное распределение, носит название простейшего. Своим названием этот поток обязан тому обстоятельству, что потоки с этим распределением значительно упрощают построение аналитических моделей, которые можно использовать в ряде практических случаев. Построением и исследованием аналитических моделей занимается теория массового обслуживания.

Предположим для примера, что клиентами некой крупной компании являются физические и юридические лица. Несмотря на то, что каждый из них может иметь собственную программу работ на значительный временной интервал, суммарный поток обращений клиентов в компанию характеризуется случайной величиной интервала времени между двумя последовательными обращениями, распределенной по экспоненциальному закону.

Вернемся к нашей модели. Если входящий

поток клиентов представляет собой простейший поток, то среднее время ожидания

клиентов в очереди ![]() в такой системе можно

определить по формуле Хинчина-Полачека:

в такой системе можно

определить по формуле Хинчина-Полачека:

![]() ,

,

где

![]() - среднее время ожидания клиентов в очереди;

- среднее время ожидания клиентов в очереди;

![]() - среднее время обслуживания у оператора;

- среднее время обслуживания у оператора;

![]() - коэффициент

загрузки оператора;

- коэффициент

загрузки оператора;

![]() - коэффициент

вариации времени обслуживания.

- коэффициент

вариации времени обслуживания.

Коэффициент загрузки оператора можно найти как

,

,

где

![]() - средний

интервал между клиентами во входящем потоке.

- средний

интервал между клиентами во входящем потоке.

Коэффициент вариации времени обслуживания определяется как

![]() ,

,

где

![]() -

среднеквадратическое отклонение времени обслуживания.

-

среднеквадратическое отклонение времени обслуживания.

С возрастанием загрузки оператора ![]() (т.е., чем ближе среднее время обслуживания

(т.е., чем ближе среднее время обслуживания

![]() к среднему интервалу поступления клиентов),

как видно формулы, растет время задержки в очереди

к среднему интервалу поступления клиентов),

как видно формулы, растет время задержки в очереди ![]() .

.

Если время обслуживания оператором всегда

одинаково, то ![]() и

и

Если время обслуживания имеет

экспоненциальное распределение, то ![]() (свойство

экспоненциального распределения) и

(свойство

экспоненциального распределения) и

Однако применить эту формулу можно только в случае, когда поток приходящих клиентов является простейшим. Имитационная модель на свои параметры никаких ограничений не имеет.

Вопрос 2. Пошаговая имитация.

Чтобы разобраться в том, на каких основах строятся программы имитации, и как в них имитируется протекание реального времени, рассмотрим пример модели исследуемой системы.

Предположим, что перед нами стоит задача определения среднего числа клиентов, одновременно находящихся в приемной службы технического обслуживания (в очереди и у оператора), что может быть важно с точки зрения эффективности обслуживания клиентов (хотя бы с целью определить подходящее число кресел для ожидающих клиентов). С этой целью проведено обследование процесса обслуживания.

Результаты обследования представлены в Табл. 1, где в первой строке проставлены моменты времени прихода очередного клиента, а во второй продолжительность приема и регистрации заявки на обслуживание оператором (то и другое в минутах).

Таблица 1.

|

Приход |

0 |

2 |

6 |

11 |

12 |

19 |

22 |

26 |

36 |

38 |

45 |

47 |

49 |

52 |

61 |

|

Прием |

5 |

7 |

1 |

9 |

2 |

4 |

4 |

3 |

1 |

2 |

5 |

4 |

1 |

2 |

1 |

Для получения нужного результата построим на основе собранных данных другую таблицу (Табл. 2), в которой столбец t будет обозначать текущее время, столбец Приход – момент ожидаемого прихода очередного клиента, столбец Уход – момент ожидаемого окончания обслуживания клиента оператором, столбец N – число клиентов, находящихся в данный момент на приеме у оператора.

Таблица 2.

|

t |

Приход |

Уход |

N |

|

0 |

2 |

5 |

1 |

|

1 |

2 |

5 |

1 |

|

2 |

6 |

5 |

2 |

|

3 |

6 |

5 |

2 |

|

4 |

6 |

5 |

2 |

|

5 |

6 |

12 |

1 |

|

6 |

11 |

12 |

2 |

|

7 |

11 |

12 |

2 |

|

8 |

11 |

12 |

2 |

|

9 |

11 |

12 |

2 |

|

10 |

11 |

12 |

2 |

|

11 |

12 |

12 |

3 |

|

12 |

19 |

13 |

3 |

|

13 |

19 |

22 |

2 |

|

14 |

19 |

22 |

2 |

|

15 |

19 |

22 |

2 |

|

16 |

19 |

22 |

2 |

|

17 |

19 |

22 |

2 |

|

18 |

19 |

22 |

2 |

|

19 |

22 |

22 |

3 |

|

20 |

22 |

22 |

3 |

|

21 |

22 |

22 |

3 |

|

22 |

26 |

24 |

3 |

|

23 |

26 |

24 |

3 |

|

24 |

26 |

28 |

2 |

|

25 |

26 |

28 |

2 |

|

26 |

36 |

28 |

3 |

|

27 |

36 |

28 |

3 |

|

28 |

36 |

32 |

2 |

|

29 |

36 |

32 |

2 |

|

30 |

36 |

32 |

2 |

|

31 |

36 |

32 |

2 |

|

32 |

36 |

35 |

1 |

|

33 |

36 |

35 |

1 |

|

34 |

36 |

35 |

1 |

|

35 |

36 |

– |

0 |

|

36 |

38 |

37 |

1 |

|

37 |

38 |

– |

0 |

|

38 |

45 |

40 |

1 |

|

39 |

45 |

40 |

1 |

|

40 |

45 |

– |

0 |

|

41 |

45 |

– |

0 |

|

42 |

45 |

– |

0 |

|

43 |

45 |

– |

0 |

|

44 |

45 |

– |

0 |

|

45 |

47 |

50 |

1 |

|

46 |

47 |

50 |

1 |

|

47 |

49 |

50 |

2 |

|

48 |

49 |

50 |

2 |

|

49 |

52 |

50 |

3 |

|

50 |

52 |

54 |

2 |

|

51 |

52 |

54 |

2 |

|

52 |

61 |

54 |

3 |

|

53 |

61 |

54 |

3 |

|

54 |

61 |

55 |

2 |

|

55 |

61 |

57 |

1 |

|

56 |

61 |

57 |

1 |

|

57 |

61 |

– |

0 |

|

58 |

61 |

– |

0 |

|

59 |

61 |

– |

0 |

|

60 |

61 |

– |

0 |

|

61 |

¥ |

62 |

1 |

|

62 |

¥ |

– |

0 |

Прочерк («–») означает, что событие (Уход или Приход) на данный момент не определено.

Содержимое столбца N обновляется в моменты приходов и уходов клиентов увеличением или уменьшением на единицу соответственно.

Теперь на основании этой таблицы несложно определить интересующий нас показатель. Среднее для дискретной случайной величины согласно определению находится как:

![]()

В нашем случае величина i в процессе наблюдения принимала значения, как видно из Табл. 2, из набора 0, 1, 2, 3 (столбец N).

Значения вероятностей p(i) нахождения в очереди i , i=0, …, 3 клиентов несложно найти, определив число строк, содержащих в столбце N Табл. 2 значение i (что означает величину суммарного временного промежутка нахождения в очереди i клиентов), и поделив найденное число строк на 62 (т.е., на весь период наблюдения). Подставляя в формулу, получим:

![]()

Рассмотренный нами способ представления протекания процессов во времени лежит в основе пошагового метода моделирования. В данном примере в качестве значения шага была выбрана одна минута реального времени. Работа алгоритма, который используется для имитации процессов в компьютерной программе, состоит, как мы сейчас имели возможность наблюдать, к повторению одной и той же последовательности действий:

· перемещению модельных часов на величину шага;

· проверки того, наступило ли в этот (новый) момент какое-либо событие;

· определению значений моментов наступления очередного события в случае, если событие этого типа наступило;

· обновлению параметров состояния процессов (в данном случае, параметра N - числа заявок в приемной).

Работа алгоритма продолжается до выполнения условий окончания моделирования, которые обычно задаются в виде достижения заданного времени моделирования.

Вопрос 3. Дискретно-событийная имитация.

Описанный выше алгоритм имеет два очевидных недостатка.

Во-первых, он весьма неэффективен: даже на приведенном примере видно, что строки с повторяющимися значениями составляют большую долю среди всех строк. Изменения значений в строках происходят только в моменты прихода очередного клиента или завершения обслуживания клиента, находящегося у оператора. Это означает, что компьютерная программа будет выполнять много шагов вхолостую, не производя никаких действий.

Во-вторых, в отличие от рассмотренной ситуации, где выбор минуты в качестве шага естественным образом следовал из имеющихся исходных данных, в реальной ситуации возникает необходимость определять величину шага. Это обусловлено различием в диапазонах изменения временных величин и возможностью принимать произвольные значения внутри интервала.

Поэтому на практике обычно применяется дискретно-событийный метод имитации протекания процессов. В этом случае перемещение модельного времени совершается не на один и тот же шаг, а на момент времени, соответствующий наступлению следующего (ближайшего) события.

Для рассмотренного примера это будет означать представление, показанное в Табл. 3, которая получена из Табл. 2 выборкой из последней только тех строк, в которых менялось содержимое в связи с происшедшими событиями, т.е., в моменты прихода и/или ухода клиента.

Таблица 3.

|

t |

Приход |

Уход |

N |

|

0 |

2 |

5 |

1 |

|

2 |

6 |

5 |

2 |

|

3 |

6 |

5 |

2 |

|

4 |

6 |

5 |

2 |

|

6 |

11 |

12 |

2 |

|

11 |

12 |

12 |

3 |

|

12 |

19 |

13 |

3 |

|

19 |

22 |

22 |

3 |

|

22 |

26 |

24 |

3 |

|

24 |

26 |

28 |

2 |

|

26 |

36 |

28 |

3 |

|

28 |

36 |

32 |

2 |

|

32 |

36 |

35 |

1 |

|

35 |

36 |

– |

0 |

|

36 |

38 |

37 |

1 |

|

37 |

38 |

– |

0 |

|

38 |

45 |

40 |

1 |

|

40 |

45 |

– |

0 |

|

45 |

47 |

50 |

1 |

|

47 |

49 |

50 |

2 |

|

49 |

52 |

50 |

3 |

|

50 |

52 |

54 |

2 |

|

52 |

61 |

54 |

3 |

|

54 |

61 |

55 |

2 |

|

55 |

61 |

57 |

1 |

|

57 |

61 |

– |

0 |

|

61 |

¥ |

62 |

1 |

|

62 |

¥ |

– |

0 |

Построение Табл. 3 по содержимому Табл. 2 в данном примере, разумеется, не означает, что практически работа ведется именно таким образом. На самом деле дискретно-событийная имитация производится в программах впрямую и программных системах моделирования используются различные способы реализации этого механизма.

Вопрос 4. Алгоритм планирования событий.

Разделим все происходящие события на группу безусловных и группу условных событий.

К безусловным событиям отнесем события, которые наступают безотносительно к тому, наступают или не наступают какие-либо другие события. К таким событиям, в частности, относятся приходы клиентов в центр обслуживания.

К условным событиям отнесем события, которые наступают только в моменты, когда для них появляются соответствующие условия. Таким событием, в частности, является начало обслуживания очередного клиента оператором, поскольку это возможно лишь тогда, когда в очереди есть ждущие клиенты и оператор не занят обслуживанием другого клиента.

Обычно к условным относятся события, связанные с началом какой-либо деятельности (работы).

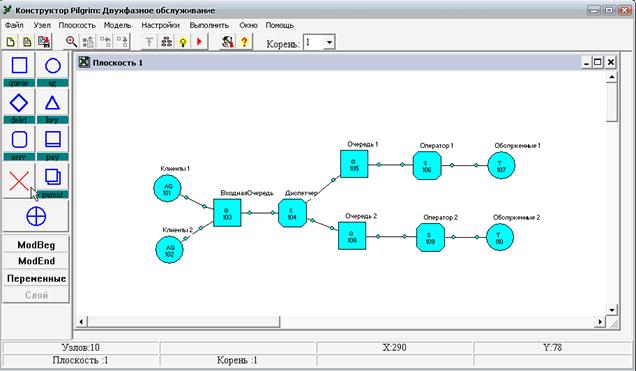

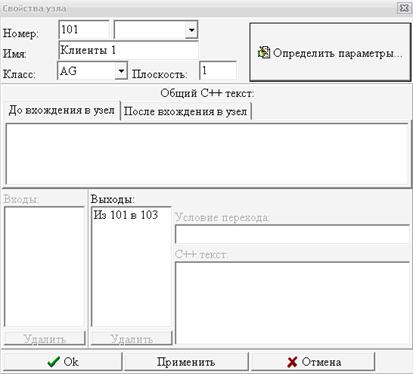

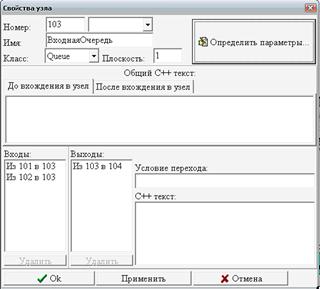

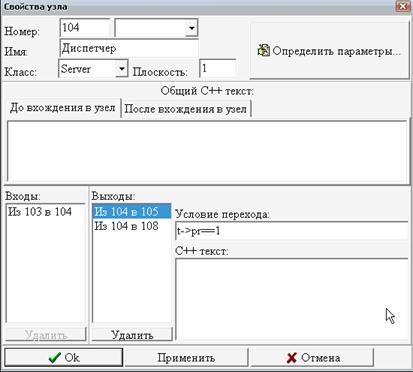

Рассмотрим чуть более сложный вариант центра обслуживания, в котором заявки клиентов могут относиться к одному из двух типов (1 или 2), и обслуживанием каждого типа заявок занимается выделенный оператор (Рис. 8).

Рис. 8. Центр обслуживания с двумя операторами

Клиенты, обращающиеся с заявками типа 1, приходят с интервалом 10 минут, а клиенты, обращающиеся с заявками типа 2, приходят с интервалом 20 минут. Пришедший клиент становится в очередь к диспетчеру, который направляет клиента к нужному ему оператору. На рассмотрение заявки диспетчер затрачивает 2 минуты. Оператор, обрабатывающий заявки типа 1, тратит на каждую 8 минут, оператор, обрабатывающий заявки типа 2, тратит на каждую 14 минут.

Определим вначале все безусловные (Б) события (Табл. 4) и условные (У) события (Табл. 5).

Таблица 4.

|

Событие |

Тип |

Состояние |

Будущие события |

|

Б1 |

Приход |

Клиент типа 1 входит в очередь к диспетчеру |

Б1 |

|

Б2 |

Приход |

Клиент типа 2 входит в очередь к диспетчеру |

Б2 |

|

Б3 |

Завершение обслуживания |

Диспетчер завершает рассмотрение заявки и направляет клиента 1 к оператору 1, клиента 2 к оператору 2 |

|

|

Б4 |

Завершение обслуживания |

Оператор 1 завершает обработку (счетчик числа выполненных работ увеличивается на 1) |

|

|

Б5 |

Завершение обслуживания |

Оператор 2 завершает обработку (счетчик числа выполненных работ увеличивается на 1) |

|

Таблица 5.

|

Событие |

Тип |

Условие |

Состояние |

Будущие события |

|

У1 |

Начало обслуживания |

Очередь диспетчера не пуста и диспетчер свободен |

Диспетчер берет клиента из очереди к диспетчеру на обслуживание |

Б3 |

|

У2 |

Начало обслуживания |

Очередь оператора 1 не пуста и оператор 1 свободен |

Оператор 1 берет клиента из очереди к оператору 1 на обслуживание |

Б4 |

|

У3 |

Начало обслуживания |

Очередь оператора 2 не пуста и оператор 2 свободен |

Оператор 2 берет клиента из очереди к оператору 2 на обслуживание |

Б5 |

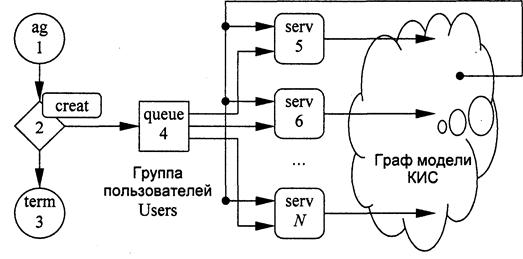

Алгоритм, который можно применить для имитации процессов поясняется на Рис. 9.

Рис. 9. Алгоритм планирования событий

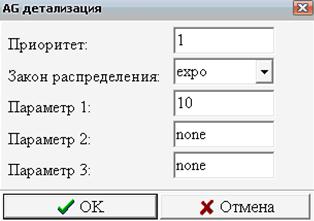

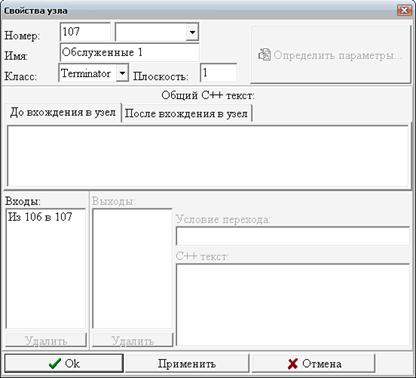

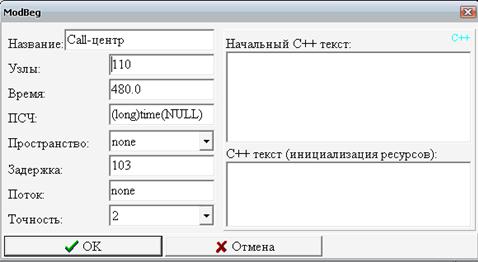

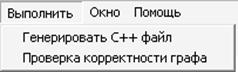

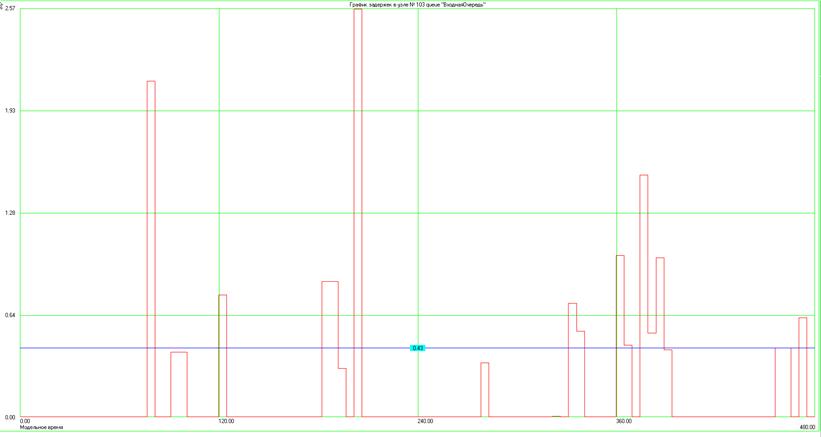

В начале имитации устанавливается начальное состояние процесса. Например, можно задать определенное число уже ждущих в очередях клиентов и промежутки времени, остающиеся до завершения обслуживания клиентов диспетчером и/или операторами. Аналогично определяются моменты наступления безусловных событий, в частности, моменты прихода первых клиентов типа 1 и типа 2.