Интернет-курс по изучению дисциплины

«Исследование систем управления»

Кафедра Математических методов принятия решений

Стукалов П.С.

Интернет-курс по изучению дисциплины

«Исследование систем управления»

Содержание

Раздел 1. Управление организацией

Тема 1. Система управления, как объект и предмет исследования

Тема 2. Цель, задачи, роль и эффективность исследования систем управления

Раздел 2. Методы исследования систем управления

Тема 3. Системный анализ и подходы к исследованию систем управления

Тема 4. Цель и методология системного анализа

Тема 5. Подходы к системному исследованию

Тема 6. Эвристические методы исследования систем управления

Тема 7. Формализованные методы анализа систем управления

Тема 9.Социологические исследования систем управления

Тема 10. Исследование управления посредством социально-экономического экспериментирования

В рыночной экономике эффективность организации определяется существующей системой управления. Поэтому совершенствование систем управления является актуальной и важной задачей для менеджера.

«Исследование систем управления» (ИСУ) - это дисциплина, раскрывающая общую методологию и организацию проведения исследовательской работы с целью эффективного управления организациями.

Вопросы управления затрагивают не только круг руководителей и специалистов, но и все элементы управления (людей) в организационной структуре компании. Обеспечивать согласованность, порядок, взаимосвязь и взаимодействие между различными частями составного целого - такова важнейшая функция и основное назначение любого вида управления независимо от его конкретных форм. В связи с этим специалистам в области управления необходимо иметь знания, умения и навыки по исследованию процессов управления. Квалифицированно проведенные исследовательские работы по анализу систем управления позволяют обеспечить развитие теории и практики построения новых и совершенствования действующих систем, что создает в дальнейшем условия для более эффективного их функционирования.

Целью дисциплины является развитие навыков исследовательской работы будущих менеджеров [3].

Задачи курса состоят в следующем:

- обучение основным методам исследования социально-экономических систем и производственными процессами;

- обучение практическим навыкам исследования и совершенствования систем управления;

- формирование устойчивой взаимосвязи между основными категориями и понятиями в исследовании систем управления;

-·формирование научного представления об исследовательской деятельности в области управления организациями;

- рассмотрение конкретных методов проведения исследований;

- ознакомление с вопросами планирования и организации исследований систем управления;

- в закреплении навыков анализа социально- экономических процессов исследования систем управления.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

иметь представление:

· о гипотезе и концепции исследования систем управления;

· о группах методов исследования систем управления;

знать:

· структуру системы управления;

· процесс функционирования системы;

· цель и задачи исследования систем управления;

уметь:

проводить анализ систем управления с помощью:

· математических методах исследования систем управления;

· методов экспертных оценок;

приобрести навыки:

· в организации процесса исследования систем управления;

· анализа систем управления при помощи эвристических методов;

· анализа систем управления при помощи формализованных методов;

· исследования системы управления используя системный анализ;

· анализа систем управления используя социологические методы.

Управление социально - экономическими и производственными процессами - это направляющее, координирующее и стимулирующее воздействие субъекта управления на участников и другие элементы рассматриваемых процессов с помощью различных организационных методов, экономических регуляторов, законов, нормативов и стимулов. В процессе управления выделяются потребности и интересы людей, коллективов, общества, и в соответствии с ними формулируются цели и задачи производственных и социально-экономических систем, определяются, создаются и распределяются ресурсы для достижения намеченных целей и задач, организуется совместный труд многих людей: отдельных индивидов, небольших звеньев и бригад, крупных коллективов и т. д.

На сегодняшний день исследование системы управления играет важную роль в деятельности предпринимательства. С точки зрения экономического развития одно из отличительных свойств современного этапа эволюции общественного производства состоит в том, что растущий информационный фонд, и в первую очередь активные информационные ресурсы, становится главным источником общественного богатства. Основной проблемой расширения производства становится недостаток не капитала, а информации, необходимой для использования с наибольшим успехом этого капитала в настоящем и будущем. Успех любого предприятия или организации и возможность их выживания зависят от способности быстро адаптироваться к внешним изменениям. В постоянном стремлении поддерживать соответствие организации условиям внешней среды заключается принцип адаптивного управления. Он проявляется в динамичном освоении новой продукции, современной техники и технологии; применении прогрессивных форм организации труда, производства и управления, непрерывном совершенствовании кадрового потенциала.

В условиях динамичности современного производства и общества управление должно находиться в состоянии непрерывного развития, которое сегодня невозможно обеспечить без исследования тенденций и возможностей, без выбора альтернатив и направлений развития. Цель данного учебного пособия показать, как можно исследовать систему управления организации, производить декомпозицию на подсистемы и интегрировать эталонную систему управления для эффективного функционирования предприятия.

Любой руководитель хочет добиться эффективного результата своей деятельности, для этого он рассматривает свою деятельность с точки зрения составляющих ее единиц, структурирует, тем самым пытается понять цели, систему, из каких элементов она состоит, связи, внешнюю и внутреннюю среду организации и, конечно же, систему управления компании. В современном мире резко возросла роль исследования системы управления. Российская экономика находится в условиях нестабильности. Руководитель должен организовать и распределить ресурсы таким образом, что бы компания функционировала и процветала в дальнейшем в этих условиях. Специалист, который будет обладать такими навыками и опытом, просто бесценен для компании и организации бизнеса на всех этапах существования.

Процесс целенаправленного воздействия на систему, обеспечивающий повышение ее организованности, достижения того или иного полезного эффекта называется управлением[2].

Под термином система понимается множество, состоящее из единства элементов, связей и взаимодействий между ними и внешней средой, что создает в итоге совокупность свойств принадлежащих только данной системе, целостность, качественную определенность и целенаправленность, отличающую ее от других систем.

Системы, осуществляющие управленческие воздействия, называются системами управления.

Система управления может быть определена следующим образом: совокупность процедур и правил, определяющих взаимодействие участников организационной системы, называется её механизмом функционирования. Частью механизма функционирования является система (механизм) управления – совокупность процедур принятия управленческих решений. Например, с целью сокращения числа опозданий сотрудников на работу руководство организации издаёт приказ о запрете опозданий, если в дополнение к этому приказу не будет предусмотрена соответствующая система управления в виде штрафа, то этот приказ не будет реализован [2]. Следовательно, система управления - это систематизированный набор управленческих решений и методики[1] влияния на подконтрольный объект для достижения им определённых целей. Например, если системы штрафов в примере, приведенном выше, будет не достаточно, то необходимо ее подкрепить приказом (решением) о создании карточно-пропускной системы, которая сможет фиксировать рабочее время сотрудников.

Система управления включает следующие основные элементы:

· индикаторы информации о состоянии объекта управления;

· подсистема сбора и передачи этой информации;

· подсистема обработки и отображения этой информации;

· подсистема выработки управляющих воздействий;

· подсистема передачи управляющих воздействий;

· исполнительные устройства.

Система в процессе функционирования разделяется на управляющую и управляемую системы.

Управляющая система – это система формирующая управляющее воздействие.

Управляемая система – это система, испытывающая на себе внешние воздействия управления; является объектом управления.

Обе эти системы в совокупности с учетом их взаимодействия образуют уже новую систему управления, как совокупность двух подсистем (управляющей и управляемой)[2].

Управляющая подсистема воздействует на управляемую систему при помощи связи, прямой связи. Противоположная по направлению действия связь от управляемой подсистеме к управляющей называется обратной связью.

Каждая организация имеет конкретную систему управления, которая также является объектом исследования. Исследовать систему управления можно только на основе выбранной научной концепции.

Прежде всего, необходимо отметить, что концепция «системы» используется как средство для изучения характеристик объекта управления. Ценность этой концепции заключается в том, что она способствует более глубокому пониманию характеристик изучаемой системы и процесса функционирования организации как системы.

Любой вид управленческой деятельности связан с управлением людьми, объединенными в рамках предприятия в отделы, подразделения, службы и т.д. Следовательно, управленческая деятельность - это, прежде всего, управление социальными коллективами людей, которые должны рассматриваться как социально управляемые системы. В качестве социально управляемой системы может рассматриваться организация любого уровня: министерство, научно-производственное объединение, предприятие, цехи, холдинги и отдельные компании. Каждая из этих систем представляет собой самостоятельный объект исследования и имеет свои особенности[1].

Рис. 1. Структура системы управления[2].

Система управления любой организации является сложной системой, созданной для сбора, анализа, переработки информации и обеспечения целенаправленного воздействия на управляемый объект с целью получения положительного конечного результата при определенных ограничениях (наличия ресурсов, например).

Говоря об управлении организацией, в частности предприятием, употребляется термин система. Например, производственная система, система материально-технического снабжения, система сбыта, различные обеспечивающие и обслуживающие системы. Почему? Прежде всего, потому, что любой объект рассматривается с точки зрения кибернетики и тем самым пытаемся понять его цели, из каких элементов она состоит, как она функционирует и в этом смысле рассматриваем любой конкретный объект, в том числе и предприятие как систему[1].

Как правило, представление объекта в виде системы (см. рис. 2) всегда связано с некоторыми трудностями из-за наличия множества определений системы и трудностью выбора единого определения, целиком используемого при построении реальной системы управления.

Рис. 2. Графическое изображение системы

В настоящее время можно выделить, по крайней мере, пять типов системных представлений[1]:

1.Микроскопическое;

2.Функциональное;

3.Макроскопическое;

4.Иерархическое;

5.Процессуальное.

Каждое из указанных представлений системы отражает определенную группу ее характеристик.

Микроскопическое представление системы основано на понимании ее, как множества наблюдаемых и неделимых величин (элементов). Структура системы фиксирует расположение выбранных элементов и их связи.

Под функциональным представлением системы понимается совокупность действий (функций), которые необходимо выполнять для реализации целей функционирования системы.

Макроскопическое представление характеризует систему как единое целое, находящееся в «системном окружении» (внешней, внутренней среде). Это означает, что реальная система не может существовать вне системного окружения (среды), а окружающая среда представляет собой ту систему, в рамках которой выбраны интересующие нас объекты. Следовательно, система может быть представлена множеством внешних связей со средой.

Иерархическое представление основано на понятии «подсистема» и рассматривает всю систему как совокупность подсистем, связанных иерархически.

Процессуальное представление характеризует состояние системы во времени.

Следует, система управления как объект исследования обладает следующими признаками:

· состоит из множества элементов, расположенных иерархически;

· системы (подсистемы, элементы) взаимосвязаны посредством прямых и обратных связей;

· система является единым целым (целостной системой для нижестоящих иерархических уровней);

· имеются фиксированные связи с внешней средой.

Предметом исследования является конкретная проблема, возникающая в процессе управления организацией.

Функционирование организации состоит из следующих этапов[4]:

1) этап сбора данных;

2) этап принятия решений руководством о плане действий;

3) этап реализации плана руководства подчиненными;

4) этап подведения итогов, стимулирование сотрудников.

На первом этапе руководящий орган для решения какой-либо проблемы должен собрать информацию, которая позволит ему разобраться в ситуации. На этом этапе руководящий орган может получить недостоверные данные от других участников организационной системы. Дело в том, что человек может сознательно сообщать недостоверную информацию. Например, начальник спрашивает у подчинённого, сколько ему нужно времени для выполнения определённой работы. Подчинённый оценивает длительность выполнения работы в три дня, но, не желая «напрягаться», начальнику сообщает, что работа затянется на неделю. Но мало иметь достоверную информацию, руководящий орган должен принять эффективное решение. Очень важно, чтобы принятое руководством решение выполнялось на этапе реализации, иначе даже эффективное решение не обеспечит успех организации.

Изучая систему управления как объект исследования, необходимо выделять требования, предъявляемые к системам управления, по которым можно судить о степени организованности систем. К таким требованиям относятся[1]:

1.Детерминированность элементов системы;

2.Динамичность системы;

3.Наличие в системе управляющего параметра;

4.Наличие в системе контролирующего параметра;

5.Наличие в системе каналов (по крайней мере, одного) обратной связи.

Соблюдение этих требований должно обеспечивать условия эффективного уровня функционирования органов управления. Рассмотрим подробно эти требования.

В системах управления детерминированность проявляется в организации взаимодействия подразделений органов управления, при которой деятельность одного элемента (управления, отдела) сказывается на других элементах системы. Если в организационной структуре управления. например, есть отдел, действия которого не влияют на другие подразделения, то такой отдел не реализует ни одну из целей функционирования организации и является лишним в системе управления.

Динамичность, т.е. способность под воздействием внешних и внутренних возмущений оставаться некоторое время в определенном неизмененном качественном состоянии.

Любые воздействия среды оказывают возмущающее действие на систему, стремясь нарушить ее. В самой системе также могут появиться возмущения, которые стремятся разрушить ее «изнутри». Например, в организации нет достаточного количества квалифицированных кадров, отсутствует по разным причинам ряд ответственных работников, плохие условия работы и т.д. К внешним возмущениям следует отнести указы вышестоящих организаций, изменения ситуаций на рынке, экономические и политические факторы.

Под воздействием таких внешних и внутренних возмущений орган управления любого уровня вынужден перестраиваться, приспосабливаться к изменившимся условиям. С целью обеспечения быстрого перестроения системы в условиях изменения среды в системе управления должен быть элемент, фиксирующий факт появления возмущения; система должна обладать минимально допустимой инерционностью, чтобы своевременно принимать управленческие решения, в системе управления должен быть элемент, фиксирующий факт упорядочения состояния системы в соответствии с изменившимися условиями. В соответствии с этими требованиями в структуре управления предприятием должен быть отдел совершенствования структуры управления.

Под управляющим параметром в системе управления следует понимать такой ее параметр (элемент), который может управлять деятельностью отдельных элементов и всей системы. Таким параметром (элементом) в социально управляемой системе является руководитель подразделения данного уровня. Он отвечает за деятельность подчиненного ему подразделения, воспринимает управляющие сигналы руководства организации, организует их выполнение, несет ответственность за выполнение всех управленческих решений.

При этом руководитель должен обладать необходимой компетенцией, а условия работы - позволять выполнить данное поручение. Следовательно, условие наличия управляющего параметра можно считать выполненным, если внешнюю информацию воспринимает руководитель организации, который организует работу по выполнению задания, распределяет поручения в соответствии с должностными инструкциями при наличии условий, необходимых для выполнения заданий.

Несоблюдение данного требования, т.е. наличия управляющего параметра, приводит к принятию субъективных управленческих решений и так называемому волевому стилю руководства. Это требует четкой организационной структуры и распределения обязанностей между руководителями подразделений, наличия должностных инструкций и прочих документов, регламентирующих их деятельность.

Следующим, предъявленным к системам управления, следует назвать наличие в ней контролирующего параметра, т.е. такого элемента, который постоянно контролировал бы состояние субъекта управления, не оказывая при этом на него (или на любой элемент системы) управляющего воздействия.

Контроль субъекта управления предполагает курирование обработки любого управляющего сигнала, поданного на вход данной системы. Функцию контролирующего параметра в системе управления, как правило, реализует один из сотрудников аппарата управления. Например, подготовку плана важнейших работ курирует главный специалист по экономике. На уровне министерства такие функции осуществляют кураторы по определенным проблемам в управлениях. Любые управленческие решения в системе управления должны проходить только через элемент выполняющий функции контролирующего параметра.

Наличие прямых и обратных связей в системе обеспечивается четкой регламентацией деятельности аппарата управления по приему и передаче информации при подготовке управленческих решений.

Исследование систем управления организациями направлено на совершенствование эффективности принимаемых управленческих решений. Система управления играет определяющую роль в деятельности организации, от неё зависят конечные показатели (прибыль, выручка и другие). Система управления во многом определяет конкурентоспособность фирмы в условиях рыночной экономики. Поэтому исследование систем управления представляет важную и актуальную задачу для любой организационной системы.

Рассмотрев систему управления, можно сделать следующие выводы:

1.Управление – целенаправленный и непрерывный процесс воздействия на объект управления (личность, коллектив, технологический прибор). Управление – это процесс, а система управления – механизм, который обеспечивает этот процесс.

2.Рассматривая конкретную организацию как объект исследования, мы всегда должны фиксировать и сравнивать ее системные характеристики. Это позволяет лучше понять эту организацию и определить, к какому классу сложности она относится[1].

3.Чтобы совершенствовать систему управления с использованием компьютерной техники, организационное проектирование необходимо доводить до такого уровня, при котором обеспечивается четкость распределения обязанностей руководителей и исполнителей[1].

4.Необходима персональная ответственность руководителей и исполнителей. При проектировании системы управления нужно четко фиксировать, кто и что делает в системе управления, кто за что отвечает[1].

5.Необходима информационная проработка системы на уровне управленческих решений[1].

6.Исследование и проектирование должно быть непрерывным процессом. В системе управления необходимо предусматривать отдел или группу сотрудников, которые должны постоянно прорабатывать технологию подготовки новых решений, обусловленных новыми целями[1].

7.Должна существовать четкая документация, регламентирующая деятельность организации.

Рыночная экономика вызывает потребность постоянного совершенствования, организационного развития компании, для соответствия требованиям современных конкурентных организаций. Базой организационных нововведений служит изучение деятельности организаций.

Исследование систем управления - это вид деятельности, направленный на развитие и совершенствование управления в соответствии с постоянно изменяющимися внешними и внутренними условиями. В условиях динамичности современного производства и общественного устройства управление должно находиться в состоянии непрерывного развития, которое сегодня невозможно обеспечить без исследования путей и возможностей этого развития, без выбора альтернативных направлений. Исследование управления осуществляется в каждодневной деятельности менеджеров и персонала и в работе специализированных аналитических групп, лабораторий, отделов. Иногда для проведения исследования приглашают консультационные фирмы. Необходимость в исследованиях систем управления продиктована достаточно большим кругом проблем, с которыми приходится сталкиваться многим организациям. От правильного решения этих проблем зависит успех работы этих организаций. Исследования систем управления могут быть различными как по целям, так и по методологии их проведения.

По целям исследований можно выделить практические и научно-практические. Практические исследования предназначены для быстрых эффективных решений и достижения желаемых результатов. Научно-практические исследования ориентированы на перспективу, более глубокое понимание тенденций и закономерностей развития организаций, повышение образовательного уровня работников.

По методологии проведения следует выделить, прежде всего, исследования эмпирического характера и опирающиеся на систему научных знании.

Разнообразны исследования и по использованию ресурсов собственных или привлекаемых, по трудоемкости, продолжительности, информационному обеспечению, организации их проведения. В каждом конкретном случае, исходя из поставленных целей, приходится выбирать необходимый вид исследования. Исследование как вид деятельности в процессе управления организаций включает следующие работы[1]:

1.Распознание проблем и проблемных ситуаций;

2.Определение причин их происхождения, свойств, содержания, закономерностей проведения и развития;

3.Установление места этих проблем и ситуаций (как в системе научных знаний, так и в системе практического управления);

4.Нахождение путей, средств и возможностей использования новых знаний о данной проблеме;

5.Разработка вариантов решения проблем;

6.Выбор оптимального варианта решения - проблемы по критериям результативности, оптимальности, эффективности.

В реальной практике все эти работы находятся в тесной взаимосвязи, характеризуя при этом степень профессионализма исследователей, конкретные цели и задачи их деятельности.

Проведение исследований и анализ любой конкретной системы управления как объекта необходимо, прежде всего, для обеспечения конкурентоспособности предприятия на рынке товаров (услуг), для повышения эффективности функционирования подразделений и организации в целом. Понять, как успешно и своевременно достигаются поставленные цели можно только с помощью исследования работы этих подразделений и конкретных исполнителей и руководителей.

Исследования необходимо проводить не только, когда организациям грозит банкротство или серьезный кризис, но и тогда, когда организации функционируют успешно и стабильно достигают определенных результатов. В данном случае своевременные исследования помогут удержать этот стабильный уровень работы организации, выяснить, что мешает, либо в большей степени стимулирует ее работу, чтобы желаемые результаты были еще лучше[1].

Необходимость проведения исследований продиктована еще и постоянно меняющимися целями функционирования организаций, что неизбежно в условиях рыночной конкуренции и постоянно меняющегося спроса потребителей[1].

Исследования необходимы как с научной, так и с практической точек зрения.

С научной точки зрения исследование предполагает разработку и четкое формулирование методологии проведения исследований, с тем чтобы разработать фундаментальные теоретические положения[1].

С практической точки зрения исследования должны уметь проводить конкретные люди (аналитики, проектировщики, сотрудники в отделах), следовательно, их необходимо вооружить конкретными знаниями, обучить различным методам проведения исследований, разъяснить, для чего это нужно и какие цели при этом достигаются. Необходимо объяснить главное: исследования проводятся с целью построения определенной (эталонной) модели системы управления, к которой должна стремиться организация[1].

Таким образом, с практической точки зрения проведение исследований предъявляет определенные требования к составу и квалификации коллектива аналитиков и разработчиков.

Исследователи должны[1]:

1.Иметь опыт работы в области управления конкретными производственными объектами;

2.Обладать знаниями современных методов и техники управления;

3.Обладать знаниями методов исследования операций и системного анализа;

4.Иметь способности к общению со специалистами различных уровней и профилей.

Кроме того, исследователи должны уметь систематизировать полученную информацию, инициировать инновации в организации.

Выполнение этих требований определяет необходимость специального подбора и подготовки исследователей, поскольку от результатов их деятельности в значительной степени зависит эффективность работы предприятия.

Исследование систем управления включает[1]:

· уточнение цели развития и функционирования предприятия и его подразделений;

· выявление тенденций развития предприятия в конкретной рыночной среде;

· выявление факторов, обеспечивающих достижение сформулированной цели и препятствующих ей;

· сбор необходимых данных для разработки мероприятий по совершенствованию действующей системы управления;

· получение необходимых данных для привязки современных моделей, методов и средств управления к условиям конкретного предприятия.

Исследование и анализ работы организации включает[1]:

· Роль и место данного предприятия в соответствующем секторе рынка;

· Состояние производственно-хозяйственной деятельности предприятия;

· Производственная структура предприятия;

· Система управления и ее организационная структура;

· Особенности взаимодействия предприятия с потребителями, поставщиками и другими участниками рынка;

· Инновационная деятельность предприятия;

· Психологический климат предприятия и др.

Рассмотрев цели и задачи и роль исследования, можно сделать вывод:

1. Исследование систем управления - это вид деятельности, направленный на развитие и совершенствование управления в соответствии с постоянно изменяющимися внешними и внутренними условиями.

2. Исследования необходимо проводить не только, когда организациям грозит банкротство или серьезный кризис, но и тогда, когда организации функционируют успешно и стабильно достигают определенных результатов.

3. Исследование систем управления различаются по целям и методологии проведения исследования. По целям исследования системы управления: практические и научно-практические. По методологии проведения исследования системы управления: исследования эмпирического характера и опирающиеся на систему научных знании.

4. Исследование как вид деятельности в процессе управления организаций включает следующие работы:

a) Распознание проблем и проблемных ситуаций;

b) Определение причин их происхождения, свойств, содержания, закономерностей проведения и развития;

c) Установление места этих проблем и ситуаций (как в системе научных знаний, так и в системе практического управления);

d) Нахождение путей, средств и возможностей использования новых знаний о данной проблеме;

e) Разработка вариантов решения проблем;

f) Выбор оптимального варианта решения - проблемы по критериям результативности, оптимальности, эффективности.

Современный мир диктует свои условия, задача менеджера приспосабливаться к изменениям во внешней среде. На сегодняшний момент существует очень большое количество методов исследования систем управления. Их можно разделить на две категории:

1. Общенаучные методы исследования систем управления.

2. Научные методы исследования систем управления.

Общенаучные методы исследования систем управления в основе базируются на применении системного анализа и в дальнейшем исследования узкой специализированной деятельности, ну собственно, то что, необходимо. Например, применения маркетингового подхода, для увеличения количества продаж в компании.

Научные методы исследования систем управления базируются на математических, формализованных, эвристических, методах экспертных оценок, социологических исследованиях, исследованием управления посредством социально-экономического экспериментирования и тестирования. Без научных методов исследования не было бы развития ни системного анализа, ни исследования как объекта.

Методы исследования систем управления можно разделить на большие группы:

1. Системный анализ;

2. Эвристические методы;

3.Формализованные методы;

4. Методы экспертных оценок (качественные, или «методы основанные на знании и интуиции руководителей»);

5.Социологогические исследования;

6.Социально экономическое эксперементирование;

7.Тестирование.

На рисунке 3 показана «развернутая» таблица групп методов исследования систем управления.

Рис. 3. Группировка методов исследования систем управления

Основное назначение системного анализа - рассмотрение и решение сложных проблем. Под проблемой понимается ситуация, для которой характерно расхождение между необходимым (или желаемым) и действительным положением дел. Для того чтобы возникла проблема, должен быть человек или группа людей, кого не удовлетворяет существующая ситуаций или перспектива развития.

Если этот человек или группа наделены правом и заинтересованы решить проблему, они могут предпринять конкретные действия, чтобы достигнуть желаемого состояния, то есть поставленной цели (обычно в обозримом периоде). Как правило, возможны различные пути достижения цели - альтернативы действий каждая из которых требует затрат определенных ресурсов и времени.

Наличие альтернатив и неуверенность в том, какая из них лучше, порождают необходимость выбора предпочтительного варианта действия. Такой выбор возможен, если известны критерии, то есть показатели, по которым он осуществляется. Следовательно, критерий - это тот показатель, который является «весом» эффективности избираемого пути достижения цели. Цели, альтернативы, затраты, модели и критерии - непременные элементы системного анализа.

Решение проблем, отличающихся большими масштабами и сложностью, обычно сопряжено с известными трудностями, которые преодолеваются методом системного анализа. Чтобы эффективно пользоваться этим методом, следует ясно представить характер анализируемых и решаемых проблем. Их бывает три типа, различающихся степенью структуризации.

К первому типу относят структурированные, количественно сформулированные проблемы, для решения которых с успехом пользуется исследование операций.

Второй тип определяется как слабо структурированные проблемы со смешанными количественными и качественными оценками. Именно эти проблемы требуют применения системного анализа, являются основной сферой приложения его методов[3].

Третий тип проблем - неструктурированные, или качественные проблемы, решаемые главным образом эвристическими методами. Однако и такие проблемы с помощью системного анализа нередко удается, по крайней мере, слабо структурировать, а затем, отыскав во всех возможных случаях количественные оценки, перевести в разряд структурированных, решаемых с помощью современных математических методов[3].

Таким образом, процесс системного анализа позволяет разделить сложную проблему на ее достаточно простые слагаемые, уже имеющие хорошо отработанные методы решения. Вместе с тем все эти составные части удерживаются и рассматриваются как единое целое. Следовательно, системный анализ как бы помогает нам отыскать простое в сложном.

Системный анализ - это метод исследований любых объектов с помощью их представления в качестве целенаправленных систем и анализа.

Задача анализа системы управления заключается в определении реакции управляемой системы на управляющие воздействия. Задача синтеза состоит в выборе управления, которое приводит к реакции требуемой управляемой системы.

В отличие от других методов исследования системный анализ применяется в тех случаях, когда необходимые данные об объектах не удается собрать лишь с помощью непосредственного наблюдения, сами объекты точно не определены, а задача не была и не могла быть заранее четко поставлена, сформулирована. Поэтому важным назначением системного анализа считают четкую постановку проблем, отбор системного инструментария для ее решения, определение цели и ее декомпозицию, а также обоснование необходимых средств для реализации целей, установление критериев отбора этих средств и собственно выбор приемлемого варианта.

Рассмотрим основные этапы проведения системного анализа:

Первый этап - выявление и анализ проблемы. Проблема может быть охарактеризована как потенциальная цель, для которой еще не найдены альтернативные способы ее достижения. Главное на этом этапе - избежать постановки несуществующих проблем, а значит, и ложных целей.

На рассматриваемом первом этапе системного анализа обычно реализуется ряд процедур. Одна из них - сбор данных, относящихся к предполагаемой проблеме, ее прошлому, настоящему и будущему. Можно выявить, например, тенденции развития тех или иных показателей, перспективную потребность в определенных продуктах и услугах и устанавливаемые для них ограничения[4].

Следующая процедура - фильтрация и комплексное представление данных. Она заключается в укрупнении, сортировке и группировке определенных показателей, сопоставлении и фиксации в удобной форме существующего и желаемого (прогнозируемого) состояния в установлении расхождения между ними. Таким образом, облегчается интерпретация собранных данных, обнаружение и анализ проблемы. Если этого не сделать, то специалист по решению проблем вынужден тщательно просматривать колонки цифр, схемы, графики и отчеты, чтобы установить наличие проблемы и у него не останется времени на ее решение[4].

За фильтрацией и комплексным представлением данных непосредственно следует процедура определения проблемной ситуации. Обнаруженное ранее расхождение между требуемым и прогнозируемым уровнями в одних случаях будет считаться проблемой, в других нет. Это зависит от степени неудовлетворенности лица или группы лиц, заинтересованных и наделенных правом принимать решения. Неудовлетворенность чаще всего связана с размером и характером выявленных отклонений.

Очередная чрезвычайно важная процедура – достаточно точное формулирование проблемы, что, по сути, обеспечивает установление функции существующей или создаваемой для решения проблемы системы.

Далее реализуется процедура анализа проблемы, первым шагом которой является декомпозиция, расчленение проблемы на составляющие ее части. В ряде случаев удобно построение, так называемого, дерева проблемы, в общей вершине которого записывается ранее зафиксированная формулировка проблемы.

Второй этап - определение системы и ее структуры. Процедура определения системы объекта достаточно сложна. Необходимо решить, что включать и что не включать в систему с таким расчетом, чтобы без ее излишнего расширения мог быть реально решен весь комплекс составляющих проблему задач.

С определением системы объекта тесно связана и процедура определения среды. Под внешней средой (экономические, политические, рыночные и социальные факторы) подразумевают набор систем, элементов, которые оказывают воздействие на внутреннюю среду компании, т.е. на систему.

Для анализа структуры системы необходимо понять ради выполнения каких функций, для реализации каких процессов создается система. Отсюда и ее структурное деление, выделение подсистем, определение уровней иерархии.

Третий этап - определение целей и критериев - требует глубокого рассмотрения организации, технологии и экономики рассматриваемого объекта. Цели - это планы, выраженные в виде результатов, которые должны быть достигнуты.

От наших действий существенно зависит будущее состояние объекта и, наоборот, под влиянием поставленных целей могут меняться наши сегодняшние действия.

Несмотря на некоторые отличия, на всех уровнях управления формулированию общих целей системы предшествует выявление целей - требований внутренней среды (синтезу систем), а также целей и ограничений внешней среды.

С формулированием целей тесно связана и процедура конструирования критериев эффективности (оптимальности) системы.

С помощью критериев удается, в конечном счете, отобрать самые эффективные мероприятия по достижению целей системы.

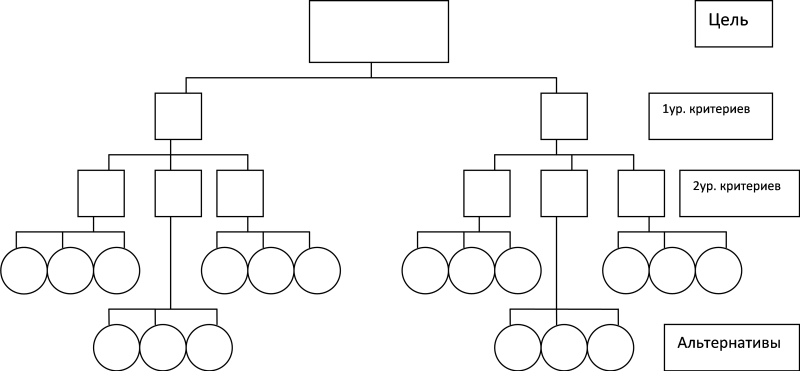

Однако выявление этих мероприятий весьма затруднительно без декомпозиции цели, построения дерева целей.

Декомпозиция цели связывает цели со средствами их достижения. Это центральная задача системного анализа. Дерево целей представляет собой упорядоченную иерархию целей, характеризующую их соподчиненность и внутренние взаимосвязи.

Рис. 4. Фрагмент дерева целей организации[1]

При построении дерева целей для социально-экономических систем исходят из следующих положений:

1. Цели системы высшего уровня не являются простой суммой целей расположенных ниже систем;

2. Цель объекта каждой ступени иерархии спускается с непосредственно вышестоящей ступени;

3. Цели высшей ступени иерархии достигаются лишь в результате реализации подцелей, на которые она декомпозируется в дереве целей;

4. Подцели являются средствами к достижению непосредственно связанной с ними вышестоящей цели и в то же время сами выступают как цели по отношению к следующей более низкой ступени иерархии;

5. По мере перехода от целей к подцелям они приобретают все более конкретный и детальный характер, требуемые для реализации целей ресурсы можно рассматривать лишь на нижних звеньях дерева целей;

6. Все дерево целей есть не что иное, как единая, но детализированная цель рассматриваемой системы;

7. Для любой конкретной подсистемы большой и сложной системы цель имеет сложный характер и не может быть обозначена какой-либо одной конструкцией (например, показателем), а лишь взаимосвязанным их комплексом;

Четвертый этап - нахождение и оценка альтернатив. А это невозможно без выявления, оценки и сравнения по избранному критерию альтернативных способов (средств) достижения целей.

Процедура отыскания способов достижения целей сводится, прежде всего, к определению мероприятий и материально технических средств, обеспечивающих реализацию целей самого нижнего иерархического уровня. Сопоставление затрат и эффекта позволяет обоснованно выбрать лучший из конкурирующих вариантов, рациональнее использовать имеющиеся в распоряжении материальные ресурсы[5].

Следующая процедура - оценка эффективности мероприятий по системе в целом - необходима потому, что эффект, достигаемый в том или ином звене нижнего уровня, отнюдь неодинаков по всей системе. Это вызывается следующими причинами - каждое мероприятие учитывалось изолированно, несмотря на то, что нередко эффект возрастает из-за полезности данного мероприятия не только для своей, но и для других целей. В этом случае важную роль играет взаимодополнение целей; в некоторых случаях эффект в данном звене существенно уменьшается или вообще сводится к нулю из-за неподготовленности других звеньев системы[5].

На пятом этапе осуществляется выбор решения. Процедура выявления многоцелевых мероприятий необходима для того, чтобы отобрать относящиеся к конкурирующим целям, а их в дереве наибольшее число. Особое внимание уделяется многоцелевым мероприятиям, способствующим достижению не одной, а ряда целей.

Процедура «усечения» дерева целей состоит в изъятии тех целей, которые не играют решающей роли или не покрываются необходимыми мероприятиями и ресурсами. После усечения в дереве уже не могут фигурировать взаимоисключающие цели, должен быть сделан выбор по всем конкурирующим целям.

Шестой этап - диагноз существующей системы необходим потому, что проблемы, решаемые с помощью системного анализа, обычно появляются в существующих структурных образованиях. Они могут быть реорганизованы, усовершенствованы и сориентированы на решение обнаруженной проблемы. Для этого должны быть выявлены дополнительные сведения, которые не были собраны на первом этапе, но требуются для диагностического анализа. В ряде случаев, особенно на нижних уровнях управления, удается получить данные и количественные оценки недостатков и в организации управления[11].

Диагностический анализ сводится к систематизации собранных материалов и разработке мероприятий по совершенствованию деятельности существующей организации.

На седьмом этапе строятся комплексные долговременные программы, предназначенные для реализации крупномасштабных целей.

По одному из определений программа - это планируемый комплекс экономических, социальных, технических, проектных, производственных и научно-исследовательских мероприятий, направленных на достижение единой общей цели (целей). Этой направленностью программа отличается от традиционного долгосрочного планирования[13].

Восьмой этап системного анализа - проектирование организации для достижения целей - необходим в случае, если требуется создание специальных органов управления (или коренная реконструкция существующих) для реализации тех или иных комплексных программ.

Проектирование организации для достижения поставленных целей включает ряд процедур. Одна из них - установление целей организации и формирование ее функций, другая - проектирование организационной структуры, четвертая - формирование системы информации, пятая - разработка способов материального и морального стимулирования, шестая - решение вопросов правового обеспечения.

Приведенные выше этапы и процедуры системного анализа, разумеется, не являются единственно возможными. Известно немало других схем системного анализа, отличающихся одна от другой количеством этапов и их содержанием, а также реализуемыми процедурами. Каждая из схем, как правило, создавалась и использовалась применительно к конкретному объекту управления. Однако во всех схемах есть и общие свойства: принципиальная последовательность проведения анализа, обязательное выявление требующей решения проблемы, формулирование общей цели и ее декомпозиция, рассмотрение альтернативных путей достижения целей и выбор лучших из них по установленному критерию.

Почти все методы, применяемые специалистами по системному анализу, раздельно использовались и ранее, однако не были объединены для решения возникающих в реальной действительности проблем. С помощью системного анализа каждому из научных методов как бы определены место и роль таким образом, чтобы обеспечить решение крупных и сложных проблем. Системная методология исходит из необходимости подходить к решению не от метода, а от задачи.

Резюме:

1. Системный анализ помогает решить поставленную проблему систематизировано;

2. При проведении системного анализа строится дерево целей;

3. Системный анализ объединяет для решения проблемы научные и общенаучные методы исследования.

Системный анализ предполагает деление проблемы на несколько составных частей, задача исследователя выявить эти дробные части и в зависимости о того какая проблема стоит, задача принятия решения определяется в связи с конкретным подходом в системном исследовании.

Подходы к системному исследованию[1]:

1) Системный;

2) Комплексный;

3) Интеграционный;

4) Ситуационный;

5) Маркетинговый;

6) Инновационный;

7) Нормативный;

8) Поведенческий.

Системный подход - подход, при котором любая система (объект) рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов (компонентов), имеющая вход (ресурсы), выход (цель), связь с внешней средой, обратную связь.

Основные принципы системного подхода[1]:

1.Целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней.

2.Иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня - элементам высшего уровня. Реализация этого принципа хорошо видна на примере любой конкретной организации. Как известно, любая организация представляет собой взаимодействие двух подсистем: управляющей и управляемой. Одна подчиняется другой.

3.Структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как правило, процесс функционирования системы обусловлен не столько свойствами ее отдельных элементов, сколько свойствами самой структуры.

4.Множественность, позволяющая использовать множество кибернетических, экономических и математических моделей для описания отдельных элементов и системы в целом.

При системном подходе важное значение приобретает изучение характеристик организации как системы, т.е. характеристик «входа», «процесса» и характеристик «выхода».

При системном подходе на основе маркетинговых исследований сначала исследуются параметры «выхода», т.е. товары или услуги, а именно что производить, с какими показателями качества, с какими затратами, для кого, в какие сроки продавать и по какой цене. Ответы на эти вопросы должны быть четкими и своевременными. На «выходе» в итоге должна быть конкурентоспособная продукция либо услуги[1].

Затем определяют параметры входа, т.е. исследуется потребность в ресурсах (материальных финансовых, трудовых и информационных), которая определяется после детального изучения организационно-технического уровня рассматриваемой системы (уровня техники, технологии, особенности организации производства, труда и управления) и параметров внешней среды (экономической, геополитической, социальной, экологической и др.). И наконец, не менее важное значение приобретает исследование параметров процесса, преобразующего ресурсы в готовую продукцию. На этом этапе, в зависимости от объекта исследования, рассматривается производственная технология, либо технология управления, а также факторы и пути ее совершенствования[1].

Следует, системный подход дает возможность комплексно оценить любую производственно-хозяйственную деятельность и деятельность системы управления на уровне конкретных характеристик. Это помогает анализировать любую ситуацию в пределах отдельно взятой системы, выявить характер проблем входа, процесса и выхода. Применение системного подхода позволяет наилучшим образом организовать процесс принятия решений на всех уровнях в системе управления[1].

Комплексный подход предполагает учитывать при анализе как внутреннюю так и внешнюю среду организации. Это означает, что необходимо учитывать не только внутренние, но и внешние факторы - экономические, геополитические, социальные, демографические, экологические и др. Факторы - важные аспекты при анализе организаций и, к сожалению, учитываются не всегда. Например, часто социальные вопросы при проектировании новых организаций не учитываются либо откладываются. При внедрении новой техники не всегда принимаются во внимание показатели эргономичности, что приводит к повышению утомляемости рабочих и в итоге - к снижению производительности труда. При формировании новых трудовых коллективов должным образом не учитываются социально-психологические аспекты, в частности, проблемы мотивации труда. Суммируя сказанное, можно утверждать, что комплексный подход является необходимым условием при решении задачи анализа организации[1].

Для исследования функциональных связей информационного обеспечения систем управления используется интеграционный подход, суть которого в том, что исследования осуществляются как по вертикали (между отдельными элементами системы управления), так и по горизонтали (на всех стадиях жизненного цикла продукта). Под интеграцией понимается объединение субъектов управления для усиления взаимодействия всех элементов системы управления конкретной организации. При таком подходе появляются более прочные связи между отдельными подсистемами организации, более конкретные задания. Например, управляющая система задает службам и подразделениям организации конкретные показатели их деятельности по качеству, количеству, затратам ресурсов, срокам и т.д. На основе выполнения этих показателей достигаются поставленные пели[1].

Интеграция по стадиям жизненного цикла продукта по горизонтам требует формирования единой и четкой информационной системы управления, которая должна включать, прежде всего, показатели качества и количества затрат по стадиям научно-исследовательской, конструкторской и технологической подготовки производства, а также показатели собственно производства, внедрения, эксплуатации и снятия изделия с производства[1].

Такая согласованность показателей по стадиям жизненного цикла продукта позволяет создать структуру управления, обеспечивающую оперативность и гибкость управления.

Синтез по вертикали представляет собой объединение юридически самостоятельных организаций для наилучшего достижения поставленных целей. Это обеспечивается, во-первых, объединением усилий людей, т.е. синергетическим эффектом, во-вторых, созданием новых научно-экспериментальных баз, внедрением новых технологий и нового оборудования. Это, в свою очередь, создает условия для улучшения связей по вертикали между федеральными, муниципальными органами управления и отдельными организациями, особенно в производственной и социальной сферах деятельности. Такая интеграция обеспечивает наилучший контроль и регулирование в процессе реализации новых указов, постановлений и другой регламентирующей документации. Интеграция дает организациям дополнительные возможности для повышения их конкурентоспособности за счет расширения сотрудничества. Появляется более широкий простор для развития и внедрения новых идей, выпуска более качественной продукции, оперативность в реализации принятых решений[1].

Применение интеграционного подхода создает условия для наилучшего осуществления стратегических задач на всех уровнях в системе управления: на уровне холдинга, отдельных компаний и конкретных подразделений.

Сущность ситуационного подхода заключается в том, что мотивом к проведению анализа являются ситуации в процессе управления или конкретные ситуации, которые влияет на эффективность управления.

Маркетинговый подход предполагает проведение анализа организаций на основе результатов маркетинговых исследований. Главной целью при таком подходе является ориентация управляющей системы на потребителя. Реализация поставленной цели требует, прежде всего, совершенствования деловой стратегии организаций, цель которой обеспечить своей организации устойчивое конкурентное преимущество. Маркетинговый анализ призван выявить эти конкурентные преимущества и факторы их определяющие[1].

Как показала практика проведения исследований, к таким факторам относятся следующие[1]:

· качество продукции или услуг;

· качество управления самой организации;

· маркетинговое качество, т.е. свойство товара соответствовать реальной потребности населения.

При этом важно учитывать конкурентную позицию, т.е. позицию исследуемой организации в отрасли на данный период времени, поскольку конкурентная борьба - мероприятие дорогостоящее, и рынок характеризуется высокими входными барьерами.

Таким образом, значение маркетингового подхода заключается в том, чтобы обеспечить организацию всей необходимой информацией, знание которой позволит надолго удержать и сохранить свою конкурентную позицию в отрасли.

Инновационный подход основан на умении организации быстро реагировать на изменения, диктуемые внешней средой. Это касается внедрения нововведений, новых технических решений, неуклонного возобновления производства новых товаров и услуг для наилучшего удовлетворения потребностей рынка сбыта. Залог успешного функционирования любой организации в том, что она должна идти не только вровень с техническим прогрессом, но и опережать его[1].

Внедрение инновации также требует проведения системного анализа, а именно возможностей организации для внедрения того или иного новшества. Процесс анализа при инновационном подходе весьма сложен и охватывает все стадии жизненного цикла продукта[1].

При инновационном подходе необходимо помнить: чтобы успешно конкурировать на рынке, необходимо дать возможность изобретателям создавать новые вещи, свободно творить и доводить свои изобретения до успешной реализации. Для этого команде изобретателей необходима определенная свобода творчества: право принимать решения и отвечать за конечные результаты. Управление организации должно быть направлено на поощрение инициативы и предприимчивости изобретений[1].

Сущность нормативного подхода заключается в следующем. Анализ любой системы управления с целью ее совершенствования связан с учетом совокупности важнейших нормативов, которыми руководствуется в своей деятельности аппарат компании. Это и установленные для каждой отрасли нормативы, например нормы управляемости и нормативы, разрабатываемые самими проектировщиками. (Положение об организации, должностные инструкции, штатное расписание и другие.) Нормативы могут иметь целевую, функциональную и социальную направленность. К целевым нормативам относится все то, что обеспечивает реализацию поставленных перед организацией целей. Это, прежде всего, показатели качества продукции, ресурсоемкость продукции, эргономические показатели, показатели надежности, а также технический уровень производства[1].

К функциональным нормативам относится качество и своевременность проработки планов, четкая организованность подразделений, оперативный учет и контроль, строгое распределение функциональных обязанностей в каждом структурном подразделении организации.[1]

Нормативы в социальной сфере должны обеспечить оптимальные условия для специального развития коллектива. Сюда включаются показатели стимулирования и охраны труда, показатели обеспеченности всех сотрудников необходимыми техническими средствами для успешной работы. Сюда также относится необходимость систематического повышения профессионального роста, хорошая мотивация, правовые и экологические нормативы. Таким образом, нормативный подход при проведении анализа требует учета всей совокупности нормативов при управлении ресурсами, процессом и продуктом. Чем больше будет научно обоснованных нормативов по всем аспектам деятельности организации, тем скорее придет успех в достижении поставленных целей[1].

Целью поведенческого подхода является создание всех необходимых условий для реализации творческих способностей каждого сотрудника, для осознания собственной значимости в управлении организацией. Важное значение для менеджеров здесь приобретает изучение различных поведенческих подходов, которые рекомендует общий менеджмент и исследование возможности их применения в процессе анализа организации. Необходимо помнить, что человек - это самый важный элемент в системе управления[1].

В деятельности сегодняшнего менеджера преобладают социально-экономические и психологические методы управления над традиционными административными. В этом смысле характерно высказывание крупного японского менеджера Акио Мориты: «Многие иностранцы, посещая нашу фирму, удивляются, как мы, используя ту же технологию, то же оборудование и то же сырье, что и в Европе и США, добиваемся более высокого уровня качества. Они не понимают, что качество дают не станки, а люди».

Удачно подобранная команда единомышленников и партнеров, способных понимать и внедрять идеи своего руководителя, - важнейшее условие экономического успеха.

В литературе под эвристическими методами понимаются различные процедуры, направленные на сокращение перебора вариантов. Эвристические методы увеличивают вероятность получения работоспособного - но не всегда оптимального - решения творческой задачи, возникшей, например, из-за неразработанности конкретной теории, неполноты или недостоверности исходных данных. Эвристические методы способны находить решения даже в очень сложных, непредвиденных ситуациях.

Метод активизации технологии творчества.

Метод активизации технологии творчества позволяет решить проблему (поставленную ситуацию) поэтапно и может быть представлен в следующем виде[5]:

1. Формулировка задачи в системных категориях в виде потребительского противоречия. Важной особенностью данного этапа является необходимость принятия решения о стратегии дальнейшей поисковой деятельности.

2. Задача решается на базе условий первого этапа, т.е. отталкиваясь только от системной формулировки задачи. Решение производится за счет личных креативных (творческих) возможностей и информированности разработчика (исследователя, руководителя и т.д.)

3. Если проблемная ситуация не решается на втором этапе простой генерацией идеи, значит пришло время применения методических средств – специальных приемов и логических операторов.

4. Если задача не решается на третьем этапе, следует продолжить решение, используя операторы предварительного «дробления» задачи (оператор выявления противоречия, оператор применения приемов и таблиц разрешения противоречий; оператор применения законов интеграции и дифференциации).

5. Если процедуры четвертого этапа не привели к разрешению проблемной ситуации, следует продолжить решение задачи, используя операторы полного «ослабления» задачи (оператор определения физического противоречия, оператор применения приемов разрешения физических противоречий).

Ассоциативные методы.

Эти методы основываются на применение в творческом процессе семантических свойств понятий путем использования аналогии их вторичных смысловых оттенков, основными источниками для генерирования новых идей служат ассоциации, метафоры и случайно выбранные понятия[8].

Семантика (франц. sémantique от греч.σημαντικός — обозначающий), также семасиология - наука о понимании определённых знаков, последовательностей символов и других условных обозначений.

К ассоциативным методам относятся:

· Метод каталога;

· Метод фокальных объектов;

· Метод гирлянд случайностей и ассоциаций.

Для большего количества идей решения проблемы прибегают к метафорам. Метафоры служат подсказкой для генерации идеи. Для расширения идей и повышения их оригинальности прибегают к гирляндам ассоциаций.

Если на объект исследования перенести, перенести свойства(критерии) других объектов, резко возрастает число неожиданных альтернатив решений. Эта идея стала основой метода каталога, и усовершенствованного метода фокальных объектов. Дальнейшим развитием метода фокальных объектов стал метод гирлянд ассоциаций. Он помогает найти больше количество подсказок для новых идей путем образования ассоциаций.

Метод мозгового штурма (атаки).

Мозговой штурм (англ. brainstorming) - это одномоментный обмен мнениями группы людей, находящихся в одной комнате. Этот прием работает на той основе, что идеи всех присутствующих одинаково хороши, и ничья идея не может быть лучше других.

Здесь необходимо также придерживаться одного правила: никто не имеет права критиковать чужие идеи. Доброжелательность позволяет участникам беседы чувствовать себя более раскованно, они более откровенны и охотнее делятся своими идеями.

Автор метода мозгового штурма - Алекс Осборн[2].

Подготовка мозгового штурма:

1. Сформировать группу генераторов идей (как правило, 5-10 человек). Это должны быть творческие люди, обладающие «подвижным», активным умом.

2. Сформировать экспертную группу, которой предстоит подвергнуть анализу все выдвинутые идеи и отобрать лучшие. На практике нередко сами генераторы, завершив выдвижение идей, выступают как эксперты. В рекламных агентствах в роли эксперта выступает креативный директор.

3. За день-два до штурма разослать участникам оповещение о штурме с кратким описанием темы и задачи (брифинг). Возможно, кто-то придёт с готовыми идеями.

4. Подготовить всё необходимое для записи идей и демонстрации списка:

· Доска и мел;

· Листы бумаги на планшетах и фломастеры;

· Разноцветные стикеры;

· Ноутбук в связке с проектором и т.п.

5. Назначить ведущего мозгового штурма. В большинстве случаев ведущий известен изначально, он и организует брейнсторминг. Выбрать одного или двух секретерей, которые будут фиксировать все идеи.

6. Назначить продолжительность первого этапа, обычно около часа. Участники должно быть известно, что время ограничено, и им необходимо выдать как можно больше идей в отведенный промежуток времени.

7. Поставить задачу - что конкретно нужно получить в результате мозговой атаки. Записать задачу так, чтобы она всё время была на виду. Формулировка задачи и полезная информация содержатся также в брифинге, который роздан в печатном виде.

Участники должны чётко представлять, зачем они собрались и какую проблему собираются решить. В мозговой атаке приветствуется сумятица идей, но не сумятица задач.

Советы специалистов Института организационного консультирования.

1. Проводить мозговую атаку лучше в отдельном помещении. Чтобы все участники чувствовали себя равноправными, их нужно рассадить за «круглым столом».

2. Чтобы достичь максимального погружения в процесс генерации идей, во время мозгового штурма стоит отключить мобильные телефоны, запретить, кому бы то ни было беспокоить участников.

3. Каждый из участников должен высказаться. Если идеи у него иссякли или он не готов их озвучить, он передает слово по кругу.

4. Мозговой штурм - это работа в режиме нон-стоп. Паузы между высказываниями не должны быть дольше 30 сек.

5. Идеи надо высказывать в сжатом виде, даже если в ход идут метафоры и ассоциации.

6. Можно предложить участникам высказать свои соображения о полюсах и минусах конкретной идеи. Эти мысли нужно фиксировать на доске или листах бумаги.

7. Комментарии ведущего («это свежая идея», «очень интересное предложение») стимулируют рождение новых идей у следующих участников.

8. В конце этапа генерации идей надо объявить, что мозговой штурм закончен, или объявить перерыв перед аналитическим этапом работы.

9. Все без исключения идеи надо тут же записывать. Если откладывать это, можно потерять до 40-50% информации.

10. Одобренные коллективным разумом идеи надо оформить в виде конкретных предложений и распространить по подразделениям.

Разновидности мозгового штурма:

1) Индивидуальный мозговой штурм.

Все роли - генератора, секретаря, ведущего, оценщика идей - берёт на себя один человек. Фиксация на бумаге, компьютере, диктофоне. Оценка идей отложена.

2) Обратный мозговой штурм.

Цель - максимально выявить недостатки рассматриваемого объекта. Генераторы в режиме мозгового штурма составляют список имеющихся или потенциальных дефектов, ограничений, противоречий объекта или идеи. Негативные стороны объекта или идеи усугубляются до крайности. После такого жесткого тестирования идет поиск путей по устранению недостатков.

3) Мозговой штурм с оценкой идей.

Введение критики идей. Высокие требования к участникам: квалификация, собранность, умение пользоваться методикой мозгового штурма.

Этапы:

· Генерация идей (может происходить индивидуально и заранее);

· Ознакомление группы с идеями, комментарии авторов;

· Выбор нескольких (3-5) лучших вариантов, фиксация их достоинств и недостатков;

· Обсуждение каждой идеи с мини-штурмами;

· Сужение списка лучших вариантов, ранжирование идей.

4) Мозговая осада.

Доказано, что и без явной критики при подаче идей действует механизм «скрытой критики», а именно: нередко новое предложение (которое потом может быть признано неудачным) «задвигает на второй план» высказанную ранее хорошую идею. Для устранения этого недостатка была предложена «мозговая осада», в которой каждую выдвинутую идею надо развивать до предела. Мозговая осада увеличивает затраты времени на поиск идей, хотя обещает более зрелые результаты.

5)Метод «635».

Шесть человек выдвигают по три идеи за пять минут. Затем листки с их мнениями передвигаются, например, по часовой стрелке. За следующие пять минут каждый участник должен ознакомиться со всеми предложениями своего соседа и детализировать их. Так поступают до тех пор, пока каждый не поработал над всеми идеями группы. Через полчаса готовы 18 проработанных предложений. Следуют обсуждение, усовершенствование и выбор наилучших вариантов.

6)Метод корабельного совета.

Высказывания идут в соответствии с иерархией. Первым свою идею вносит «юнга», последним — «капитан». Недостаток: после своей очереди новую идею высказать нельзя.

7)Мозговой штурм онлайн.

Online brainstorming базируется на многопользовательских интернет - сервисах: форуме, чате, блоге, ICQ, Skype. Устраняется «боязнь оценки», т. к. генераторы идей могут быть анонимными.

Несовершенство метода мозговой атаки заключается в том, что поиск идей идёт случайным образом. Вы никогда не останетесь совсем без идей. Но нет гарантии, что среди ваших решений окажется действительно верное.

Пример метода «мозговая атака». Транспортировка железорудного концентрата[10].

Железорудный концентрат, перевозимый на судах с несекционированными трюмами, даже при незначительной качке ведет себя как жидкость. Такая масса причиняет много хлопот: при кренах перетекает от одного борта к другому, создавая угрозу переворачивания. Предложите варианты устранения этого недостатка.

Ведущий. Еще раз напоминаю о полном запрете критики на этапе генерации, даже взглядом, пожатием плеч, скептическим выражением лица и т.п.

(1)* Генератор А. Предлагаю насыпать до самого верха, до полного заполнения трюма. Тогда не будет места для перетекания.

* В скобках номер идеи, а буквы обозначают генераторов, подающих идею.

(2) Б: Можно ограничить свободу, прижимая щитами сверху.

(3) В: Можно сделать так, чтобы при шторме выдвигались боковые «крылья». Тогда качка не страшна.

(4) Г: А можно сделать, чтобы трюм был разделен перегородкой пополам.

(5) А: Лучше опускать их несколько, чтобы были отсеки.

(6) Д: Надо, чтобы были устройства, как на гироскопе, которые компенсируют крены корабля.

(7) В: Когда человек наклоняется, он выбрасывает с противоположной стороны руку. Пусть и корабль так.

(8) Е: А если покрыть какой-нибудь покрышкой?

(9) В: Побрызгать пенополиуретановой жидкостью. Я видел, как герметизируют кузова автомобилей при перевозке зерна.

(10) Г: Сделать вместо окатышей крупные куски. Они сцепляются и не будут кататься.

(11) Б: Заморозить груз. Сначала смочить, а затем заморозить.

Ведущий: Давайте вспомним, что мы перевозим.

(12) А: Ой, можно намагнитить.

(13) Д: Расположить под грузом специальную подушку и накачать. Груз подожмется к потолку трюма.

(14) В: Тогда лучше поджимать сверху.

(15) Е: Обжечь часть груза сверху, чтобы она спеклась в виде корки.

Ведущий. По правилам, генерацию идей не останавливают. У нас другая ситуация. Давайте подведем черту, чтобы оценить идеи. На этом этапе можно слушать доводы сторон и разбивать их «вдребезги». Кто подавал первую идею?

А: Я. Но я подумал, что без специальных вибраторов это не получится. Мама засыпает в банку муку, а я ее потрясу и есть еще много места. Снимаю свое предложение.

Аналитик Н: И вторая идея плохая. Каких же размеров должны быть щиты. Чем их прижимать?

Автор Б: Домкратом.

Н: Сколько же их надо на весь корабль?

Аналитик М.: И перегородки не лучший вариант. А вот поджим воздухом сверху, как подушкой, это хорошо. Так в автомобилях сохраняют жизнь водителю. Только пусть автор покажет решение.

Автор В: Большие емкости из прорезиненной ткани. В свернутом виде - как большая труба. А накачивается бортовым компрессором.

Ведущий А: А как с идей поджима снизу?

Несколько голосов: Это же большая тяжесть. Корабли ведь огромные.

Аналитик З: А вот магнитная идея очень хорошая. И дешевле и компактнее. Электромагниты в виде гирлянды по периметру. А не нужно – выключим.

В примере, приведенном выше, было выдвинуто большое количество идей. В мире запатентованы идеи фиксации с помощью магнитного поля, надувных элементов, изменения консистенции груза и т.п. Практическая применяемость метода «мозговая атака» уникальна, она подходит абсолютно под все, о чем может идти речь. Например, Англия активно использует метод для увеличения научно-экономического потенциала. Конкретнее с помощью метода определяется область научных разработок.

Метод синектики.

Автором метода синектики является Дж. Гордон, который получил подготовку обучаясь в Калифорнийском, Пенсильванском, Гарвардском, Калифорнийском, Пенсильванском и Бостонском университетах.

Термин «синектика» - означает соединение воедино различных элементов. Первая группа синектиков была сформирована в 1952г., в нее входили люди различных специальностей: архитектор, инженер биолог и дизайнер. На удивление всем эта группа сделала множество изобретений.

При применении метода синектики необходимо объединять людей различных специальностей, обладающих большим «запасом» опыта. В дальнейшем этих людей обучают творческим приемам.

Структура современного метода синектики включает в себя ряд этапов:

1. Формулировка проблемы в общем виде.

На заседание приглашаются специалисты в области проблемы, которые поясняют проблемную ситуацию.

Главная задача специалистов, объективная оценка высказываемых идей и последующая корректировка, если процесс генерации идет производит решения в другой области. А конкретно, быстро сообщить о слабых сторонах решения проблемы.

2. Анализ проблемы.

На этом этапе синекторы начинают выдвижение идей, как они понимают проблему. А точнее нечто непривычно для них, они формулируют в привычное. По существу здесь происходит декомпозиция проблемы на простые составляющие части. Наиболее удачную формулировку(идею) выбирают эксперт или руководитель.

3. Генерирование идей решения проблемы.

Ищется новая точка зрения на рассматриваемую проблему. На этом этапе синекторы стараются превратить из незнакомого в знакомое, и из знакомого в незнакомое.

Для этого синекторы применяют 4 вида аналогии:

· Личную;

· Прямую;

· Символическую;

· Фантастическую.

Аналогия (др. греческий ἀναλογἰα - соответствие, сходство) - подобие, равенство отношений; сходство предметов (явлений процессов) в каких-либо свойствах, а также познание путем сравнения.

Личная аналогия - отождествление себя с исследуемым объектом. Решая задачу они как бы становятся исследуемым объектом. Для понятного описания чувств с отождествляемым объектом необходимо использовать приемы:

· Описание факторов отождествляемого воображаемого объекта от первого лица;

· Описание эмоций и чувств от первого лица;

· Описание трудности, цели, функции с отождествляемым объектом от первого лица.

Прямая аналогия - это ассоциативное отождествления себя с воображаемым объектом, основанный на родстве выполняемых жизненных функций человека.

Символическая аналогия - абстрактная аналогия. Требуется в любой форме высказать фразу, отражающую суть проблемы.

Фантастическая аналогия – вводятся фантастические фигуры (герои), средства, выполняющие то что требуется по условиям задачи.

Фантастическая аналогия способствует взрыву выдаваемых идей, свежих, нерациональных, активизируя тем самым творческое мышление, но сформулировать их достаточно проблематично (не имеют определений).

4. Перенос идей возникших в 3 этапе, во второй этап или первый этап.

Важное значение имеет критическая оценка экспертов, которые разъясняли суть проблемы.

5. Развитие и конкретизация. (Решение)

В этом этапе выбирается та идея, которая наиболее соответствует поставленной цели.

Параметрический метод.

Метод заключается в устранении и выявлении физического противоречия, действующих в системе. Под физическим противоречием следует понимать - взаимоисключающие требования предъявляемые к элементу системы, причем один из характеризующих его параметров должен иметь два альтернативных значения. При этом состояние элемента (движение) называется узловым параметром, а характеризуемый им элемент - узловым элементом.

В основу формирования базы данных положен принцип выбора из множества объектов с парными свойствами, т.е. объектов, удовлетворяющих требованиям соответствующего физического противоречия.

В описании объекта с парными свойствами указывают как сами эти свойства, так и условия их реализации.

14 приемов устранения эвристических противоречий. Чем меньше номер приема, тем выше вероятность с его помощью устранить физические противоречия[10].

Прием 1. Заменить узловой элемент системой, состоящей из двух элементов, каждый из которых характеризуется одним из значений параметра, указанного в формуле физического противоречия (ФФП).

Прием 2. заменить узловой элемент объектом, различные части которого имеют различные значения параметра, указанного в ФФП.

Прием 3. Заменить узловой элемент системой, состоящей из множества одинаковых элементов, каждый из которых характеризуется одним значением параметра, указанного в ФФП, а система в целом - другим значением.

Прием 4. Заменить узловой элемент объектом, который характеризуется двумя параметрами, аналогичными узловому параметру, каждый из которых имеет одно из значений, указанных в ФФП.

Прием 5. Изменить условия, в которых находится узловой элемент, таким образом, чтобы его различные части имели различные значения параметра, указанного в ФФП.

Прием 6. Изменить условия, в которых находится узловой элемент, т.о., чтобы на различных стадиях жизненного цикла исходной системы он характеризовался различными значениями параметра, указанного в ФФП.

Прием 7. Заменить узловой элемент объектом, который на различных стадиях жизненного цикла исходной системы характеризуется различными значениями параметра, указанного в ФФП.

Прием 8. Заменить узловой элемент объектом, который претерпевает превращение в другой объект, при этом каждый из них характеризуется одним из значений, указанных в ФФП.

Прием 9. Включить узловой элемент в состав системы, которая характеризуется одним значением параметра, указанного в ФФП, а узловой элемент - другим значением.

Прием 10. Заменить узловой элемент объектом, который характеризуется параметром, аналогичным узловому параметру, с таким значением, что его по отношению к различным внешним объектам можно было бы считать «различным».

Прием 11. Изменить условия, в которых находится узловой элемент, т.о., чтобы он превратился в другой объект, причем перед превращением он характеризовался бы одним значением параметра, указанным в ФФП, а после превращения - другим значением.

Прием 12. Изменить условия, в которых находится узловой элемент, т.о., чтобы одна из его частей претерпевала превращения в другой объект, который характеризовался бы одним значением параметра, указанным в ФФП, а оставшаяся часть узлового элемента – другим элементом.

Прием 13. Изменить условия, в которых находится узловой элемент, т.о., чтобы он характеризовался двумя различными параметрами, аналогичными узловому параметру, каждый из которых имел бы одно из значений, указанных в ФФП.

Прием 14. Рассмотреть узловой элемент как систему, которая характеризуется одним значением параметра, указанного в ФФП, а одним из ее элементов – другим значением.

Выбор приемов осуществляется в соответствии с правилами[11]:

· Если указанные в ФФП показатели характеризуют исходную систему на различных стадиях и фазах жизненного цикла, то лучшие результаты дает применение приемов устранения физического противоречия «во времени» – приемы 6, 7, 8, 11.

· Если указанные в ФФП показатели одновременно присущи исходной системе, то лучшие результаты дает применение приемов устранения физического противоречия «в пространстве» - приемы 1, 2, 5, 12.

· Если по условиям поисковой задачи замена элементов недопустима, то лучшие результаты дает применение приемов «изменения условий» - приемы 5, 6, 9, 11, 12, 13.

· Если требования к элементу сформулированы с точки зрения различных внешних объектов или исходя из различных систем отсчета, то – 10, 4.

· Если требуется получить наиболее простое решение поисковой задачи, то – 3, 4, 10.

Морфологический метод.

Суть морфологического метода заключается в следующем:

· сначала мы определяем пространство поиска, которое обязательно должно включать в себя искомое решение (схему устройства);

· затем сужаем это пространство, осуществляя поиск этого решения.

Пространство поиска называется морфологическим множеством, а процесс определения это пространства – морфологическим анализом. Поиск решения называется морфологическим синтезом[12].

В результате морфологического анализа определяется морфологическое множество или множество альтернатив (альтернативных решений). Такое множество должно содержать все структурные решения устройств рассматриваемого класса, как реально существующие, так и потенциально возможные, патентоспособные структуры. Естественно, задать все такие структуры прямым перебором невозможно, так как мощность морфологического множества обычно оказывается очень большой. Поэтому для его задания проводят классификацию устройств, входящих в это множество, выделяя классификационные признаки и определяя их возможные значения. Особенностью такой классификации является то, что она является строгой в том смысле, что задав все значения классификационных признаков мы можем однозначно идентифицировать структуру устройства.