Handbook по дисциплине

«Теория финансовых кризисов»

Программа магистерской подготовки по направлению «Финансовый менеджмент»

Гореликов К. А.

Кафедра Антикризисного управления

Handbook по дисциплине

«Теория финансовых кризисов»

Программа магистерской подготовки по направлению «Финансовый менеджмент»

Содержание

Тема 1. Детерминированные циклы: модель мультипликатора-акселератора

Вопрос 1. Модель мультипликатора-акселератора без учета лагов в реализации экономических решений.

Вопрос 2. Модель мультипликатора акселератора с учетом временных лагов.

Тема 2. Стохастические циклы в условиях малоподвижных цен

Вопрос 1. Динамические функции совокупного спроса и совокупного предложения.

Вопрос 2. Циклы в открытой экономике с плавающим валютным курсом.

Вопрос 3. Циклы в открытой экономике с фиксированным валютным курсом.

Тема 3. Стохастические циклы: теория реального делового цикла

Вопрос 1. Тренд и циклические колебания.

Вопрос 2. Основные положения теории реальных деловых циклов.

Вопрос 4. Микроэкономический анализ предложения труда и последствия резких изменений технологии.

Вопрос 5. Калибровка модели реального делового цикла.

Вопрос 6. Дискуссии по вопросам теории реального экономического цикла.

Вопрос 1. Сравнительный анализ различных подходов к моделированию политического цикла.

Вопрос 2. Модель политического цикла нордхауза.

Вопрос 3. Модель политического цикла алесины.

Под деловыми циклами понимается особый тип колебаний экономической активности, состоящих в повторяющемся расширении и сжатии экономики. Они носят периодический, но нерегулярный характер. В соответствии со схемой неоклассического синтеза деловые циклы обычно рассматривают как краткосрочные колебания вокруг долгосрочного тренда развития экономики, интерпретируемого как устойчивая тенденция увеличения потенциального выпуска. Существуют и альтернативные взгляды, согласно которым наблюдаемые колебания отражают изменения потенциального выпуска.

Отношение к природе и причинам деловых циклов является дискуссионным и обосновывается в связи с принятыми постулатами различных макроэкономических школ. В рамках этой дисциплины представлены модели, отражающие основные теоретические взгляды на природу деловых циклов. В главе 1 описываются ранние кейнсианские модели, представляющие детерминистский подход - модели мультипликатора-акселератора. В главе 2 стохастический взгляд на причины деловых циклов рассматривается с кейнсианских позиций - с помощью динамической модели совокупного спроса - совокупного предложения. В главе 3 как приложение стохастического подхода в условиях полной гибкости цен обсуждается теория реального делового цикла. В главе 4 анализируются основные особенности моделей политических циклов, связывающих колебания экономической активности с периодическими выборами высших органов власти.

Эконометрические исследования американской экономики по данным за период с середины XIX в. до конца 70-х гг. XX в. позволили выделить следующие эмпирические закономерности, часто называемые стилизованными фактами Калдора:

В развитых странах темпы роста реального ВВП демонстрируют постоянно повторяющиеся, но нерегулярные колебания (по продолжительности в среднем продолжающиеся от 5 до 8 лет).

Амплитуда этих колебаний, измеренная относительно тренда ВВП, невелика и составляет от 2 до 4%.

Частные расходы - потребление, инвестиции, импорт - процикличны (т. е. тесно связаны с изменением ВВП и изменяются в одном направлении с ним), а государственные закупки товаров и услуг - довольно сглажены и ацикличны (не зависят от изменения ВВП). Последние были бы контрциклическими, если бы правительство систематически компенсировало колебания частных расходов.

Некоторые экономические переменные систематически опережают в своем изменении ВВП в ходе экономического цикла (запасы, использование производственных мощностей, цены акций, реальные кассовые остатки, общие инвестиционные расходы), а другие - отстают (инфляция, безработица), третьи (например, процентные ставки) - совпадают.

Инвестиции (особенно инвестиции в запасы) более изменчивы, а потребление менее изменчиво, чем ВВП. Экспорт и импорт весьма изменчивы, государственные закупки товаров и услуг - ацикличны.

Замеченная относительно меньшая изменчивость потребления хорошо согласуется с теориями жизненного цикла и постоянного дохода. Неустойчивость инвестиций может быть объяснена с позиций теории q-Тобина изменением в ходе экономического цикла представлений о будущей прибыльности.

Анализ длительности и структуры 35 циклов, проведенный Национальным бюро экономических исследований США, позволил заключить, что длительность и структура циклов имеет переменный характер. После второй мировой войны фаза подъема стала продолжительнее, а фаза спада - короче. Если раньше 45% всего времени приходилось на спад, то за период с 1945 по 1989 г. всего 26%. Уменьшилась и амплитуда колебаний: снизился рост в фазе подъема и сократилось падение в фазе спада.

Статистические исследования не позволяют выделить определенный универсальный образец цикла, а подтверждают наличие некоторых закономерностей в макроэкономической динамике. Поэтому долгое время была популярна точка зрения, что в действительности взаимодействуют несколько разных «типичных» циклов. Выделяются следующие виды циклов:

1. Циклы Кондратьева длительностью от 40 до 60 лет (так называемые «большие волны»). Они связаны с открытиями или важными техническими нововведениями и их распространением (электричество, паровой двигатель, железные дороги, компьютеры).

2. Циклы Кузнеца длительностью от 15 до 23 лет. Связаны с долгосрочным накоплением факторов производства (инвестиции, строительство и миграция населения).

3. Циклы Жюгляра продолжительностью в 5-8 лет, отражающие колебания в инвестиционных расходах, ВВП, инфляции и безработицы. Они являются наиболее близкими к современному пониманию циклов экономической активности.

4. Циклы Китчина продолжительностью в 2-4 года, связанные с движением запасов и изменением оптовых цен.

Однако в связи с тем, что эмпирические факты не подтверждают регулярность или наличие определенного шаблона в колебаниях экономической активности, современная макроэкономика отказалась от попыток интерпретировать фактические колебания как комбинацию регулярных циклов различной продолжительности. Другими словами, отвергаются попытки объяснения наблюдаемых колебаний как результата совместного действия циклов Китчина, Жюгляра, Кузнеца и Кондратьева. (Хотя всегда признается сезонность, которая в большинстве случаев является регулярной.)

На причины деловых циклов высказываются две основные точки зрения. Согласно детерминистским взглядам циклы вызываются предсказуемыми, вполне определенными факторами, и в период подъема уже зарождаются силы, которые обязательно вызовут спад и, наоборот, в период спада - те, которые вызовут подъем. В соответствии со стохастическими взглядами циклы порождаются причинами случайной природы и представляют собой реакцию экономической системы на ряд непредсказуемых внутренних или внешних импульсов.

Преобладающая точка зрения состоит в том, что экономика подвергается возмущениям различных типов и масштабов через более или менее случайные интервалы времени. Эти возмущения распространяются на всю экономику. Макроэкономические школы различаются в определении тех резких сдвигов, которые вызывают первоначальные импульсы, и механизмов их распространения.

Цель дисциплины получить знания в области:

· формирования общеэкономического мировоззрения на кризисные процессы в финансовой среде;

· оценка текущего этапа экономического цикла мировой экономики и ведущих стран мира;

· моделирование реального делового цикла на основе статистических данных;

· составление прогнозов развития мировой экономики до 2020 г.

Цели изучения темы:

· осознание важности циклического развития экономики для дальнейшего прогнозирования финансовых кризисов;

· получение начального представления о различиях экономических колебаний на коротком промежутке (циклы Жуглара) и длинном (циклы Н.Д. Кондратьева).

Задачи изучения темы:

· ознакомление с понятием «экономический цикл» и его фазами;

· получение представления о периодичности экономического цикла;

· получение знаний о причинах экономических колебаний;

· усвоение природы экономического кризиса, его форм и показателей;

· понимание различий в подходах к определению причин возникновения экономического кризиса в различных экономических школах.

Успешно изучив тему, Вы

Получите представление о:

· роли развития в причинах возникновения экономического кризиса;

· сущности и основных инструментах обеспечения гармоничного развития экономики.

Будете знать:

· основные формы кризиса в экономической системе;

· характеристики экономических циклов;

· сущность типов экономических колебаний: циклы Кондратьева; циклы Кузнеца; циклы Жюглара; циклы Китчина; индивидуальные хозяйственные циклы;

· основные задачи антикризисной политики государства.

Вопросы темы:

1. Модель мультипликатора-акселератора без учета лагов в реализации экономических решений.

2. Модель мультипликатора-акселератора с учетом временных лагов.

Запаздывание как причина экономических колебаний. Лаг Робертсона. Лаг Лундберга. Модель с учетом зависимости потребления от текущего дохода и запаздыванием реакции инвесторов на изменение дохода. Аналитическое решение модели. Графическая иллюстрация траектории движения к равновесию. Соответствие выводов модели наблюдаемым фактам.

Модель с учетом запаздывания реакции потребителей и инвесторов на изменение дохода. Аналитическое решение модели. Возможные траектории движения к равновесию в зависимости от структурных параметров в экономике. Графическая иллюстрация динамики дохода в зависимости от структурных параметров. Соответствие выводов модели наблюдаемым фактам. Критика детерминистского подхода.

В основе детерминистского подхода к колебаниям экономической активности лежит представление, что деловые циклы воспроизводят себя сами, т. е. в ходе развития экономики порождаются силы, которые то ускоряют, то замедляют ее развитие. Одна из возможных причин такого положения заключается в наличии лагов - систематических задержек в реакции на изменение условий экономической деятельности. Например, согласно кейнсианским теоретическим представлениям величина потребительских расходов С, зависит от располагаемого дохода текущего периода : .

Между тем, очевидно, что это может быть верно только в отношении намерений, для их же фактического осуществления требуется дополнительное время . Другими словами, более реалистичным следует признать зависимость потребительских расходов от располагаемого дохода предыдущего периода (так называемый лаг Робертсона): .

Аналогично отмечают и задержку в реакции выпуска на повышение спроса: вначале фирмы будут распродавать запасы, и только потом - расширять производство. Поэтому есть основания считать, что выпуск текущего периода зависит от совокупного спроса прошлого периода (лаг Лундберга).

Отмеченные обстоятельства учтены в кейнсианских моделях – мультипликатора-акселератора, предложенной П. Самуэльсоном и Дж. Хиксом, и модели циклов инвестиций в запасы Л. Мецлера. Они отражают ранний кейнсианский подход к объяснению экономических колебаний в условиях жесткости цен, согласно которому основное внимание концентрируется на изучении механизма распространения случайных возмущений, а не на их возможных источниках. Эти модели предполагают, что любое несоответствие спроса и предложения в первую очередь изменяет не цены, а инвестиции (в запасы, как у Мецлера, или производственные, как у Самуэльсона и Хикса), что посредством механизма мультипликатора воздействует на выпуск, вызывая в свою очередь его колебания, а значит, и изменения в индуцированных инвестициях.

Таким образом, главная причина, порождающая экономические циклы, - это акселеративное влияние изменения дохода на инвестиции, усиленное ответным мультипликативным влиянием инвестиций на изменение дохода - механизм взаимодействия акселератора и мультипликатора. Характер процесса реагирования экономики на нарушение исходного равновесия и изучается моделью мультипликатора-акселератора.

Согласно кейнсианским воззрениям предполагается, что объем выпуска в экономике определяется совокупным спросом, т. е. объем предложения совершенно эластичен.

Ставка процента и цены неизменны, поэтому потребление и инвестиции не зависят от накопленного богатства, ставки процента или q-Тобина и могут быть представлены линейными зависимостями от дохода или его изменений.

Рассмотрим вначале упрощенный случай этой модели, где отсутствуют отмеченные выше лаги и учитывается только взаимодействие мультипликатора и акселератора, связывающего величину инвестиций не с абсолютным уровнем выпуска, а с его изменением. Существование жесткой связи между изменениями в доходе и инвестициями или допущение об акселераторе уже без учета лагов позволяет выявить принципиальную возможность существования циклических колебаний в экономике.

Итак, объем потребительских расходов в текущем периоде определяется величиной их текущего дохода:

где

-

предельная склонность к потреблению

- автономный потребительский спрос,

В инвестиционных расходах текущего периода может быть выделена автономная часть и инвестиции, зависящие от прироста дохода по сравнению с прошлым периодом :

Коэффициент отражает чувствительность инвестиций к изменению дохода и представляет собой акселератор . Предполагается также, что предельная склонность к потреблению и акселератор не слишком высоки

Анализируется равновесие на рынке товаров и услуг

Предполагается, что государственные закупки товаров и услуг G и чистый экспорт NX заданы экзогенно, т. е. рассматриваются как компоненты автономного спроса

После приведения подобных получим

Отсюда очевидно, что зависимость дохода t-го периода от дохода периода имеет отрицательный характер связанный с тем, что чем выше доход периода , тем меньше при прочих равных условиях будут индуцированные инвестиции и, значит, меньше величина дохода следующего периода.

(1)

В долгосрочном стационарном состоянии .Следовательно, равновесное значение дохода

(2)

В выражении (2) величина представляет собой кейнсианский мультипликатор автономных расходов, показывающий, как в ответ на изменение независимых компонент совокупного спроса изменится общий выпуск.

Проанализируем теперь динамику движения к долгосрочному равновесию. Для этого будем рассматривать величину отклонения дохода текущего периода от долгосрочного равновесного

(3)

Тогда для периода

(4)

После подстановки условий (3) и (4) в.(1) получим

Приведя подобные и учитывая (2), приходим к

(5)

Условие (5), эквивалентное (1), представляет собой однородное разностное уравнение первой степени, описывающее динамику отклонения дохода текущего периода от равновесного в зависимости от разницы между доходом прошлого периода и равновесным значением. Так как согласно предпосылкам модели то упомянутая зависимость отрицательна. Другими словами, чем больше доход прошлого периода превышал равновесный, тем ниже будет доход текущего периода в сравнении с равновесным.

Очевидно, что динамика отклонений дохода существенным образом определяется конкретными значениями предельной склонности к потреблению и акселератором .

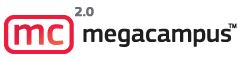

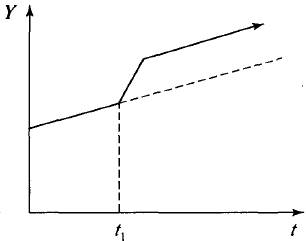

Если чувствительности потребления и инвестиций к доходу относительно невелики, т.е. и значит то колебания дохода около равновесного значения будут затухающими, сходящимися (рис. 1а).

Рис. 1. Возможные типы колебаний дохода в зависимости от структурных параметров

Если суммарная чувствительность потребления и инвестиций к доходу велика, и, значит, то экономика из любого начального состояния, не совпадающего с равновесным, никогда не достигнет своего равновесного состояния. Колебания дохода будут расходящимися (рис. 1в).

В случае, когда выполняется равенство , колебания дохода будут бесконечно повторяться с одинаковой амплитудой (рис. 1б).

Таким образом, рассмотренная модель демонстрирует принципиальную возможность экономических колебаний, а значит, и циклов экономической активности, что вполне согласуется с действительностью. Тем не менее, в двух случаях из трех эти колебания со временем либо затухают, либо приобретают взрывной характер (см. рис. 1а и в). Оба этих вывода противоречат наблюдаемым эмпирическим фактам. Единственный случай этой модели, допускающий постоянные незатухающие экономические колебания (см. рис. 1б), является маловероятным, так как предполагает слишком строгое соотношение между величиной акселератора и предельной склонностью к потреблению. Поэтому рассмотрим вариант модели мультипликатора-акселератора, учитывающий более реалистичные предпосылки.

В

этом варианте модели мультипликатора-акселератора учитываются лаги в реализации

потребительских и инвестиционных решений. Пусть потребительские расходы в

экономике определяются доходом предыдущего периода:

Индуцированные

инвестиции зависят теперь от изменения дохода в предыдущий момент времени:

Тогда

условие равновесия на рынке товаров и услуг описывается как:

(6)

Отсюда

видно, что доход текущего периода положительно зависит от дохода предыдущего

периода и отрицательно от дохода периода .

В

долгосрочном стационарном состоянии, когда равновесный доход составит Проанализируем

динамику отклонения текущего дохода от его равновесного значения. Для этого

представим, как и ранее, текущий доход

Тогда

(6) преобразуется в

(7)

После

приведения подобных получим

(8)

Условие

(8) является однородным конечно-разностным уравнением 2-го порядка.

Для

нахождения и исследования динамических свойств решения однородного разностного

уравнения 2-го порядка (8) используются корни и так

называемого характеристического уравнения

(9)

Корни

характеристического уравнения (9)

(10)

В

зависимости от дискриминанта характеристического уравнения эти корни могут

быть:

1) действительными

и не равными друг другу, если дискриминант больше нуля, т. е. ;

2)

действительными

кратными при

3)

мнимыми, если

дискриминант меньше нуля, т. е.

Тогда

решение исходного разностного уравнения (8) в случае неравных друг другу корней

(действительных или мнимых) может быть представлено в виде

(11)

а

зависимость дохода от времени

(11')

где

- коэффициенты,

определяемые начальными условиями экономики.

В

случае же кратных действительных корней решение

(8) записывается следующим образом

(12)

Тогда

траектория дохода

(12')

Если

корни характеристического уравнения мнимые, то выражение (10) можно представить

в виде

где

Тогда

решением (11) будет выражение

(13)

откуда

трудно в явной форме выявить особенности динамики поведения Поэтому

удобно комплексные числа представить в тригонометрической форме

(14)

где

w

- радианная мера

угла в интервале для

которого

Тогда

решение (13) можно записать в виде

где

-

действительные числа, определяемые в зависимости от начальных условий.

Траектория

движения дохода в этом случае

(15)

Исследуем

теперь равновесие на устойчивость. Оно будет устойчивым, если

(16)

Очевидно,

что условие (16) выполняется тогда и только тогда, когда Если

учесть, что по теореме Виета акселератор а

суммарная чувствительность потребления и инвестиций к доходу то

из положительности и

следует, что корни характеристического

уравнения всегда неотрицательны:

(17)

Из

(10) следует, что (17) выполняется, если С учетом теоремы Виета в случае (17) . Поскольку то равновесное состояние является устойчивым,

если и экономика, выведенная из состояния

равновесия внешними возмущениями, всегда возвращается в него.

Если

же то

процесс имеет расходящийся характер и нарушенное равновесие никогда не

восстанавливается.

Проанализируем

теперь траекторию изменения дохода во времени, определяемую (11) или (12). Если

характеристические корни действительные и различные, т. е. справедливо (11), то

доход изменяется монотонно - либо увеличивается, либо уменьшается в зависимости

от того, превышают ли корни единицу.

Другими

словами, независимо от начальных условий при достаточно больших t имеет

место монотонное развитие - сходящееся к равновесному состоянию или удаляющееся

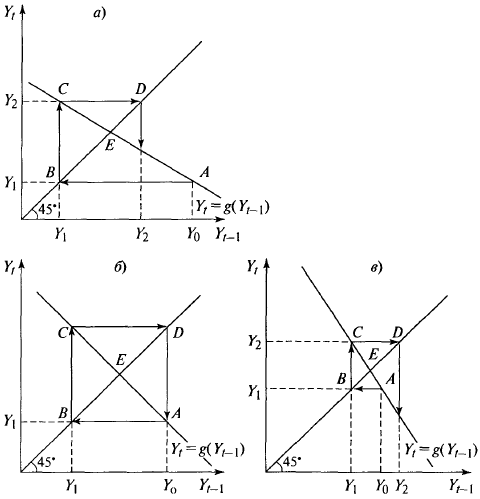

от него (рис. 2).

Рис. 2. Варианты динамики дохода в случае действительных корней

характеристического уравнения

Если

же характеристические корни являются мнимыми и решение записывается в виде (15),

то динамика отклонения дохода от равновесного имеет колебательный характер.

Колебания затухают, и процесс сходится к равновесию, если

, если же

то амплитуда колебаний возрастает (рис. 3).

Рис. 3. Варианты динамики дохода в случае комплексных корней характеристического

уравнения

Итоговые

результаты исследования устойчивости и динамики развития дохода приведены на

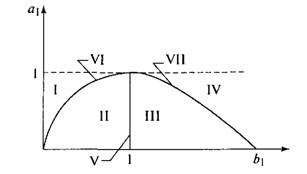

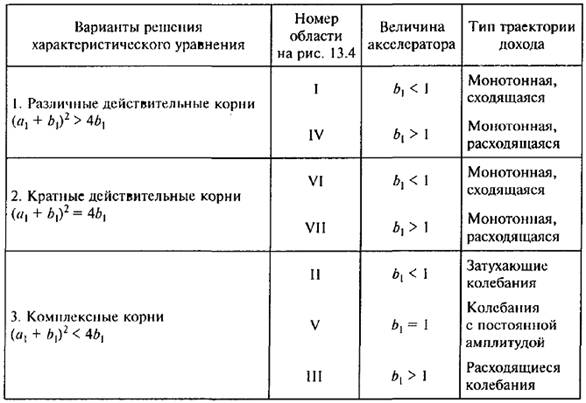

рис. 4 и в табл. 1.

Можно

ли объяснить наблюдаемые деловые циклы с помощью модели. Скорее всего, нет, так

как:

· циклы,

порождаемые детерминистскими моделями, носят регулярный характер, что

противоречит эмпирическим наблюдениям;

· циклы

носят затухающий, взрывной и перманентный характер. Первый и второй

противоречат бесконечной повторяемости циклов. Единственный случай

повторяющихся циклов - это третий, но он требует слишком редкого сочетания ряда

экономических параметров.

Рис. 4. Характер динамики дохода в зависимости от параметров модели

мультипликатора—акселератора

Таблица

1.

Возможные

траектории изменения дохода в модели мультипликатора-акселератора с учетом

временных лагов

Альтернативный

подход - стохастические циклы. В них предполагается, что экономика подвержена

случайным, но повторяющимся толчкам (шокам), влияющим на спрос или на

предложение.

Базовый учебник:

1.

К.А. Гореликов.

Особенности циклического развития современной экономики. – М.: ИНИОН-РАН, 2009.

Основная литература:

1. Гринин Л.Е.,

Коротаев А.В. Глобальный кризис в ретроспективе 2010. 336 с.

2. Уэрта де Сото X.. Деньги, банковский кредит и экономические

циклы. Челябинск: Социум 2008.

3. Хаберлер Г. Процветание и депрессия: Теоретический анализ

циклических колебаний. Челябинск Социум 2008.

Цель

изучения темы: знакомство с базовыми инструментами

анализа стохастических циклов в условиях малоподвижных цен.

Задачи

изучения темы:

· определение стохастического

подхода как альтернативного взгляда на природу циклических колебаний;

· анализ стохастических

шоков в условиях негибких цен;

· определение денежно-кредитной политики в условиях плавающего и

фиксированного валютного режима.

Успешно

изучив тему, Вы:

Получите представление:

·

о неокейнсианской теории реальных

деловых циклов;

·

о динамической модели «совокупный

спрос - совокупное предложение» для малой открытой экономики с совершенной

мобильностью капитала;

·

о траектории изменения состояний

равновесия под влиянием монетарного импульса.

Будете знать:

·

особенности корректировки

макроэкономических показателей при переходе от краткосрочного к долгосрочному

равновесию;

·

причины изменения состояний равновесия

под влиянием фискального импульса;

·

причины изменения состояний равновесия

под влиянием монетарного импульса.

Вопросы

темы:

1. Динамические

функции совокупного спроса и совокупного предложения.

2. Циклы

в открытой экономике с плавающим валютным курсом.

3. Циклы

в открытой экономике с фиксированным валютным курсом.

Стохастический подход как

альтернативный взгляд на природу циклических колебаний. Неокейнсианская теория

реальных деловых циклов - стохастические шоки в условиях негибких цен.

Динамическая модель «совокупный спрос - совокупное предложение» для малой

открытой экономики с совершенной мобильностью капитала. Случай плавающего

валютного режима. Совокупный спрос и кредитно-денежная политика, ее

краткосрочные и среднесрочные последствия, процесс корректировки

макроэкономических показателей при переходе от краткосрочного к долгосрочному

равновесию. Траектория изменения состояний равновесия под влиянием монетарного

импульса. Режим фиксированного валютного курса. Совокупный спрос и

бюджетно-налоговая политика, ее краткосрочные и среднесрочные последствия,

процесс корректировки макроэкономических показателей при переходе от

краткосрочного к долгосрочному равновесию. Траектория изменения состояний

равновесия под влиянием фискального импульса.

Настоящая

глава посвящена анализу одной из теорий, представляющих альтернативный взгляд

на причины деловых циклов. Согласно ему, циклы являются реакцией экономической

системы на случайные возмущения, которым регулярно подвергается экономика, и,

значит, причины, вызывающие циклы, имеют стохастическую природу. Случайные

толчки, незначительные или крупные, благоприятные или неблагоприятные, выводят

экономику из устойчивого состояния и вызывают цепную реакцию во всей

экономической системе. Каждый из такого рода импульсов распространяется в

экономике, причем способ распространения зависит от структуры экономической

системы. Процесс приспособления экономики, протекающий, например, так, как было

описано в предыдущей главе, и приводит к колебаниям экономической активности.

Сторонники

стохастического подхода обычно рассматривают экономику как «черный ящик», т. е.

не интересуются конкретными процессами приспособления экономики к шокам и

возмущениям. Они в первую очередь проводят различие между импульсом и

механизмом его распространения. Под импульсом тогда понимается первоначальный

толчок (шок, сдвиг), который вызывает отклонение экономических переменных от их

устойчивых равновесных значений. Механизм

распространения - это те силы, которые

обеспечивают сохранение эффекта с течением времени и иногда вызывают постоянное

отклонение экономики от первоначального устойчивого состояния.

Впервые

идея о стохастической природе циклов была сформулирована Е. Слуцким и Р.

Фришем, а экспериментальное подтверждение получила лишь в 50-х гг. XX в. с

появлением ЭВМ. И. Эдельман и Ф. Эдельман, проводившие расчеты по

экономет-рической модели американской экономики, предложенной Л. Клейном и А.

Голдбергером, обнаружили, что при воздействии случайных импульсов модель

описывала колебательный процесс, близкий к фактическим деловым циклам США. А

сама по себе модель не могла генерировать правдоподобные экономические

колебания - колебания затухали.

В

настоящее время механизм «импульс-распространение» является господствующим

подходом к осмыслению экономических циклов, поскольку он хорошо согласуется с

эмпирическими наблюдениями.

Основа

современной теории колебаний находится внутри широких рамок подхода импульс -

распространение - сохранение эффекта после устранения причины, вызвавшей его. В

этих рамках колебания начинаются со случайного импульса. Это могут быть сдвиги

в технологии или предпочтениях, сдвиги в монетарной или фискальной политике.

Тип

сдвигов и механизм распространения циклических колебаний, возникших в

результате первоначального шока, являются пунктами разногласий. Сторонники

кейнсианских взглядов считают, что центральную роль в развитии циклов играет

недостаток конкуренции, приводящий к жесткости цен и заработной платы.

Сторонники новой классической школы предлагают альтернативный подход к изучению

циклических колебаний в условиях совершенной конкуренции и гибкости цен.

Неокейнсианцы утверждают, что причинами циклических колебаний являются шоки

спроса, новые классики предпочтения отдают технологическим сдвигам - шокам

предложения.

Проанализируем

более подробно стохастический подход в условиях малоподвижных цен. Для описания

механизма распространения первоначальных сдвигов совокупного спроса обычно

используется динамическая модель «совокупный спрос - совокупное предложение».

Проведем анализ этого подхода на упрощенном примере модели для малой открытой

экономики с совершенной мобильностью капитала.

Проанализируем

влияние шоков совокупного спроса на малую открытую экономику с совершенной

мобильностью капитала. Для этого рассмотрим подробно процесс приспособления

открытой экономики к изменениям в экономической политике. Будем иметь дело с

динамическими функциями совокупного спроса и совокупного предложения, которые

показывают взаимосвязь между объемом производства и темпом инфляции.

Для

вывода динамического спроса применим функции совокупного спроса. Динамическое

совокупное предложение можно получить с помощью кривой Филлипса, которая

является другой формой представления функции краткосрочного совокупного предложения

Лукаса.

Кривая

Лукаса имеет вид:

(18)

где

- ожидаемый

уровень цен;

- естественный

уровень выпуска, Покажем ее связь

с кривой Филлипса:

где

- фактический и ожидаемый темпы инфляции;

-

естественный уровень безработицы;

- шок со стороны

предложения.

Для

этого вычтем из обеих частей (18) показатель уровня цен прошлого года

(19)

Будем

считать, что общий уровень цен как относительный показатель (индекс) измерен в

логарифмической шкале, т.е. где р -

уровень цен.

Такое

измерение существенно упрощает условие (19), так как, учитывая, что получим

Тогда

условие (19) преобразуется к виду

(20)

Если

фактический выпуск превышает потенциальный, то уровень безработицы ниже

естественного уровня, другими словами, существует зависимость

Поэтому

(20) принимает вид

где

И

наконец, если ввести параметр характеризующий

влияние внешних шоков предложения на изменение уровня цен, то получим кривую

Филлипса:

Пусть

ожидания носят адаптивный характер и определяются как тогда из (20)

может быть получено уравнение динамического совокупного предложения:

(21)

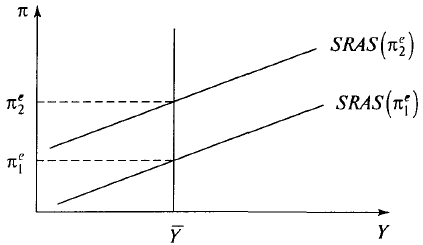

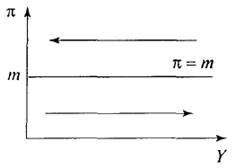

График

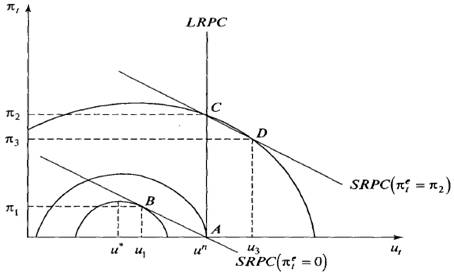

динамической функции совокупного предложения в координатах приведен на рис.

5. Он описывает краткосрочную функцию совокупного предложения, так как

предполагается, что ожидаемый уровень инфляции постоянен. При заданном темпе

ожидаемой инфляции краткосрочная функция предложения показывает, что уровень

инфляции растет вместе с объемом выпуска. Чем выше инфляционные ожидания, тем

при прочих равных условиях выше влево вверх сдвигается график краткосрочного

предложения (см. рис. 5). В устойчивом состоянии фактическая

инфляция равна ожидаемой.

Рис. 5. График динамической

функции совокупного предложения

При

рациональных инфляционных ожиданиях люди формируют свои прогнозы наилучшим

образом на основе полной информации, и ожидания

отклоняются от фактического значения инфляции только случайным образом.

Систематическая ошибка в ожиданиях отсутствует. В этом случае динамическое

совокупное предложение имеет вид и совпадает с

долгосрочным.

В

малой открытой экономике с совершенной мобильностью капитала вид динамической

функции совокупного спроса существенным образом зависит от валютного режима.

Поэтому процесс приспособления к изменениям в экономической политике рассмотрим

отдельно для случаев плавающего и фиксированного валютного курса.

Для

малой открытой экономики с плавающим курсом зависимость дохода от уровня цен

выводится на основе LM,

так как изменение валютного курса обеспечивает

приспособление равновесия на товарном рынке к изменившемуся из-за общего уровня

цен равновесию на денежном рынке.

Равновесие

на денежном рынке определяется условием равенства спроса на деньги и

предложения денег

Известно,

что спрос на деньги зависит от номинальной ставки процента i и дохода Y

Поэтому

изменение реальных запасов денежных средств может произойти вследствие

изменения номинального процента или из-за изменения реального дохода. Другими

словами, в линейном приближении можно считать, что

(22)

где

- параметры чувствительности спроса на деньги к

проценту и доходу соответственно.

Будем

считать, что реальный запас денежных средств измерен в логарифмической шкале.

Тогда

(23)

Отметим,

что изменение реальных запасов денежных средств зависит от соотношения темпа

роста денежной массы и темпа инфляции

.

Если превышает , денежная

масса растет быстрее цен и, таким образом, реальные запасы денежных средств

возрастают; если же денежная масса растет медленнее цен, ,

меньше ,

тогда реальные запасы денежных средств падают.

Из

(22) и (23) следует, что для сохранения равновесия на денежном рынке

необходимо, чтобы в каждый момент времени t

Используя

уравнение Фишера и принимая во внимание, что в малой открытой

экономике с совершенной мобильностью капитала реальная ставка процента

поддерживается на мировом уровне получим:

Пусть

Тогда динамическая функция совокупного спроса

для рассматриваемой экономики имеет вид:

(24)

где

Из

(24) следует, что чем выше темп роста денежной массы, чем выше уровень дохода

прошлого периода, чем ниже темп инфляции и чем больше возрастают инфляционные

ожидания, тем больше совокупный спрос.

Изменение

совокупного спроса определяется приростом реальных денежных средств: чем выше

уровень реальных денежных средств, тем сильнее тенденция процентной ставки к снижению,

тем больше отток капитала и, следовательно, больше падение реального валютного

курса и увеличение чистого экспорта, а поэтому и темп роста совокупного дохода.

Если

растут инфляционные ожидания то при прочих равных условиях в малой открытой

экономике это означает тенденцию реальной ставки процента к падению, приводящую

к росту чистого экспорта и, следовательно, увеличение совокупных расходов. В

дальнейшем будем всегда полагать, что т. е.

(25)

В

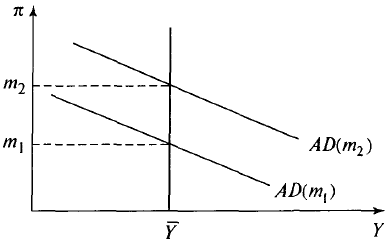

устойчивом состоянии, когда , темп

инфляции совпадает с темпом роста денежной массы . График

динамической функции совокупного спроса в координатах представлен на рис. 6.

Рис. 6. График динамической

функции совокупного спроса

Отрицательный

наклон графика динамической функции совокупного спроса в координатах объясняется тем, что при заданном темпе роста

денежной массы снижение темпа инфляции означает рост реальных запасов денежных

средств. В малой открытой экономике с совершенной мобильностью капитала это

вызывает отклонение внутренней процентной ставки от мировой, что ликвидируется

путем мгновенного оттока капитала и связанного с этим уменьшения реального

обменного курса, приводящего к возрастанию величины совокупного спроса.

Положение

кривой динамического совокупного спроса в координатах зависит от

объема выпуска прошлого периода и темпа роста денежной массы. Чем выше уровень

выпуска прошлого периода, тем при прочих равных условиях выше темп инфляции,

соответствующий данному уровню выпуска, следовательно, кривая совокупного

спроса сдвигается вправо вверх. Увеличение темпа роста денежной массы

увеличивает темп инфляции в состоянии долгосрочного равновесия и поэтому

смещает кривую совокупного спроса по вертикали ровно на величину изменения

темпов роста денежной массы (см. рис. 6).

Последствия

бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики в случае плавающего валютного

курса

Вспомним,

что в малой открытой экономике с совершенной мобильностью капитала и плавающим

курсом бюджетно-налоговая политика неэффективна. Убедимся в этом, анализируя

изменения в IS, которая и

отражает осуществляемую бюджетно-налоговую политику:

(26)

где

- изменение автономных расходов

(государственных расходов G;

потребительских расходов, не зависящих от

располагаемого дохода ;

инвестиционных расходов, не зависящих от ставки процента ;

расходов на чистый экспорт, не зависящих от реального валютного курса ).

где

- коэффициенты,

большие нуля.

Из

уравнения совокупного спроса (25), получаемого при описании равновесных

состояний на денежном рынке (LM),

имеем

(27)

Очевидно,

что при изменении параметров бюджетно-налоговой политики выпуск не меняется и

поэтому .

Учитывая (26), получаем

откуда

(28)

Из

условия (28) видно, что любые изменения в автономных расходах нейтрализуются

изменениями реального обменного курса.

Из

условия для LM (27) следует, что в открытой экономике

с плавающим курсом спрос изменяется только при изменении денежной массы.

Динамический

процесс приспособления экономики к изменению денежной массы

Проследим

теперь последствия монетарного импульса в экономике с плавающим валютным

курсом.

Пусть

параметры бюджетно-налоговой политики, как и автономные расходы, остаются

постоянными: .

Совокупный спрос и совокупное предложение определяются соответствующими

функциями

; (29)

. (30)

Пусть

рассматриваемая экономика первоначально находится в состоянии краткосрочного

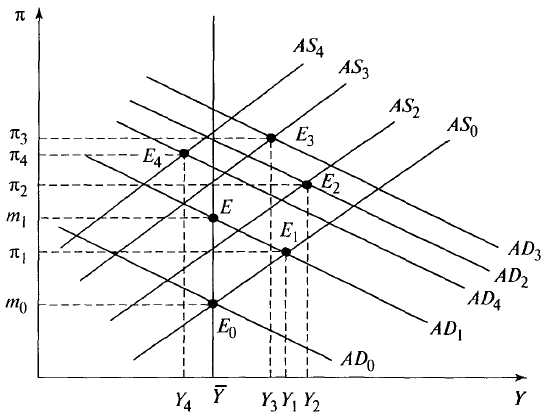

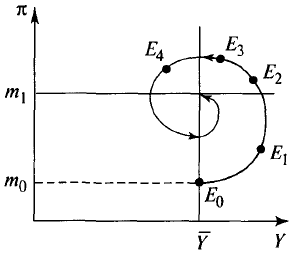

равновесия, совпадающего с долгосрочным, которое отображается на рис. 7 точкой - точкой пересечения и .

Темп инфляции в исходном состоянии совпадает с темпом роста денежной массы .

Пусть

теперь темп роста денежной массы увеличивается до .

Как это следует из (29), совокупный спрос

увеличивается, а кривая AD сдвигается

вправо в положение на величину по

вертикали, равную разности ( ). Новое

краткосрочное равновесие — в точке .

В новом краткосрочном равновесии темп инфляции

Рис. 7. Последствия монетарного импульса

при плавающем курсе

возрос

по сравнению с прошлым ,

поэтому вырастет ожидаемая инфляция (формирующаяся

на уровне прошлого года) и, следовательно, как это видно из (30), уменьшится

предложение: AS

сдвинется вверх в положение на величину, по

вертикали равную разности ( ), и будет

проходить через точку с координатами ( ).

С другой стороны, в связи с ростом выпуска

( ) совокупный

спрос возрастет (согласно (29)), что отобразится сдвигом вправо на величину ( ) по

горизонтали. Очевидно, что в новом краткосрочном равновесии, отображаемом

точкой ,

темп инфляции возрастет, а как изменится выпуск —

неизвестно. Это зависит от того, какая кривая — совокупного спроса или

совокупного предложения — сдвинется больше вверх. Можно показать, что

Так

как ,

то если

произведение констант .

Другими словами, ,

если совокупный спрос слабо чувствителен к разнице между темпом роста денежной

массы и темпом инфляции ( - мало) или слаба чувствительность темпа

инфляции к отклонению выпуска от потенциального ( - мало). Пусть

для определенности это соответствует действительности. Тогда в новом состоянии

равновесия Е2:

1. ,

поэтому при прочих равных условиях совокупные расходы увеличиваются и AD сдвигается

вверх в положение .

2. ,

поэтому при прочих равных условиях совокупное предложение уменьшается и AS сдвигается

вверх в положение .

Аналогично

в новом краткосрочном равновесии, отображаемом точкой ,

имеем:

1. ,

следовательно, совокупный спрос уменьшается и AD

сдвигается вниз в положение .

2. ,

следовательно, совокупное предложение уменьшается и AS сдвигается

вверх в положение .

Далее,

в новом краткосрочном равновесии, отображаемом точкой Е4, имеем:

1. ,

поэтому AD сдвигается

вниз.

2. , AS сдвигается

вниз.

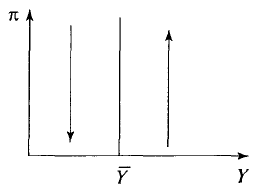

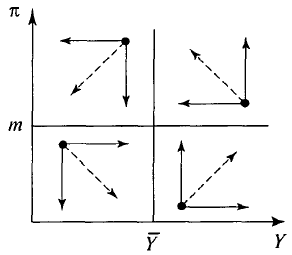

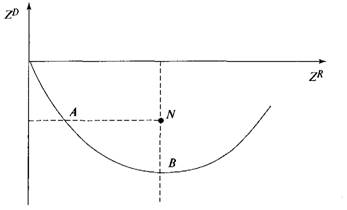

На

рис. 8 приведено направление изменения дохода в зависимости от соотношения

фактической инфляции и темпа роста денежной массы, что определяется из уравнения

совокупного спроса (29), а на рис. 9 - направление изменения темпа инфляции в

зависимости от соотношения фактического и потенциального выпуска, что

определяется из уравнения совокупного предложения (30).

На

рис. 10 отражена равнодействующая изменений уровня дохода и темпа инфляции в

зависимости от состояния экономической конъюнктуры, а на рис. 11 – полная

траектория динамического приспособления экономики к монетарному импульсу.

Рис. 8. Направление изменения дохода

в зависимости от соотношения фактической инфляции и темпа роста денежной массы

Рис. 9. Направление изменения

инфляции в зависимости от соотношения фактического и потенциального дохода

Рис. 10. Направление изменения

равновесных значений дохода и темпа инфляции в зависимости от начального

состояния экономики

Рис. 11. Полная траектория

приспособления экономики к монетарному импульсу

Если

ожидания рациональны ,

то выпуск моментально возвращается на уровень потенциального, как это следует

из уравнения (30).

В

малой открытой экономике при фиксированном валютном режиме равновесный уровень

спроса целиком определяется ситуацией на рынке товаров и услуг при и фиксированном обменном курсе .

Предложение денег становится эндогенным, т. е. подстраивается для обеспечения

равновесия на рынке товаров и услуг. Другими словами, уравнение совокупного

спроса выводится из IS:

. (31)

С

учетом того, что цены измерены в логарифмической шкале, а курс фиксирован и

поэтому е является константой, условие (31) принимает вид:

, (32)

где

.

Если

меняются государственные расходы, то изменение совокупного спроса при прочих

равных условиях можно описать как:

.

Отсюда

AD:

, (33)

а

совокупное предложение при условии адаптивных ожиданий описывается, как и

раньше в (30), AS:

(34)

Из

условия (33) очевидно, что совокупный спрос изменяется только при изменении

параметров бюджетно-налоговой политики и темпа инфляции за рубежом.

Динамический

процесс приспособления экономики к изменению государственных расходов

Проследим

последствия фискального импульса в экономике с фиксированным валютным курсом

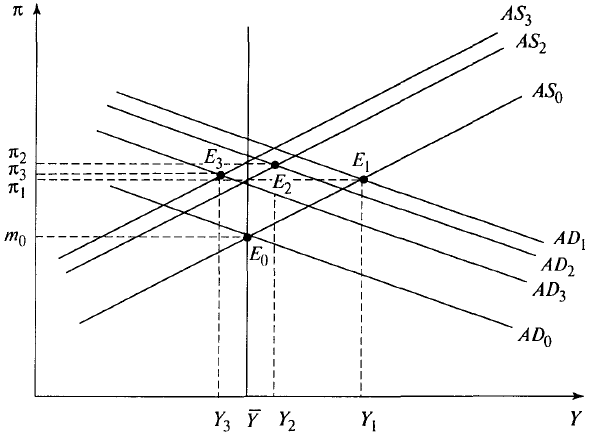

(см. рис. 12).

Пусть,

как и раньше, исходное состояние экономики отображается на рисунке точкой - точкой

пересечения и .

Пусть она является точкой краткосрочного равновесия,

совпадающего с долгосрочным. Темп инфляции в состоянии долгосрочного равновесия

совпадает с темпом роста денежной массы и темпом

инфляции за рубежом :

из IS

следует, что ,

из .

Так как в долгосрочном равновесии выпуск не меняется, то ,

поэтому .

Увеличение

государственных расходов увеличивает совокупный спрос, и он сдвигается вправо в

положение .

Новое краткосрочное равновесие - в точке . В

новом краткосрочном равновесии темп инфляции возрос по сравнению

с прошлым ,

поэтому вырастет ожидаемая инфляция (формирующаяся на уровне прошлого года) и

предложение, как это следует из (34), уменьшится (сдвигается вверх в положение ).

Новое

положение кривой AD неоднозначно

- совокупный спрос может как упасть по сравнению с прошлым периодом, так и

возрасти: с одной стороны, выпуск увеличился по сравнению с прошлым периодом и,

значит, совокупный спрос растет, но, с другой - государственные расходы больше

не изменяются, и, следовательно, совокупные

расходы будут меньше, чем в прошлом периоде. Предположим, что совокупный спрос

все-таки уменьшится и кривая AD

сдвинется вниз в положение .

В

новом краткосрочном равновесии, отображаемом точкой ,

имеем:

1. ,

следовательно при прочих равных совокупные расходы уменьшаются и AD сдвигается

вниз в положение .

2. ,

следовательно при прочих равных совокупное

предложение уменьшается и AS сдвигается

вверх в положение .

Аналогично

в новом краткосрочном равновесии, отображаемом точкой ,

имеем:

1. , поэтому

AD сдвигается

вниз.

2. ,

поэтому AS сдвигается

вниз.

Процесс

приспособления к однократному изменению государственных расходов продолжается

до тех пор, пока экономика не вернется в состояние первоначального равновесия (рис. 12). Динамика

приспособления экономики к фискальному импульсу в более полном виде приведена

на рис. 13.

Если

принять предпосылку о рациональных ожиданиях, то долгосрочный уровень выпуска

восстанавливается мгновенно

Рис. 12. Последствия фискального

импульса в малой открытой экономики с фиксированным курсом

Рис. 13. Полная траектория динамического

приспособления экономики к фискальному импульсу

и

экономика из состояния краткосрочного равновесия перейдет в состояние первоначального

равновесия .

Аналогичный

механизм приспособления будет наблюдаться в экономике с фиксированным курсом,

если резко изменятся автономные совокупные расходы в результате изменения

поведения экономических агентов. Примером может служить увеличение

инвестиционного спроса при росте оптимизма инвесторов относительно будущих

прибылей, снижение совокупных потребительских расходов из-за неуверенности в

завтрашнем дне и т. п.

Рассмотренный

механизм приспособления открытой экономики к шокам различной природы фактически

является описанием экономического цикла в рамках кейнсианской парадигмы малой

подвижности цен в краткосрочном периоде.

Базовый учебник:

1. К.А. Гореликов.

Особенности циклического развития современной экономики. – М.: ИНИОН-РАН, 2009.

Основная

литература:

1. Гринин Л.Е.,

Коротаев А.В. Глобальный кризис в ретроспективе 2010. 336 с.

2. Уэрта де Сото X.. Деньги, банковский кредит и экономические

циклы. Челябинск: Социум

2008.

3. Хаберлер Г. Процветание и депрессия: Теоретический анализ циклических колебаний. Челябинск Социум 2008.

Цель

изучения темы: отделение тренда макроэкономических

данных от их циклических колебаний.

Задачи изучения темы:

·

анализ влияния временных и постоянных шоков на

динамику экономической системы;

·

оценка влияния

резких технологических сдвигов постоянного и временного характера на реальный

деловой цикл;

·

определение характера

технологических сдвигов.

Успешно изучив тему, Вы:

Получите представление:

·

о стохастических

циклах в условиях гибкости цен;

·

об эффекте межвременного замещения в

предложении труда;

· об

особенностях проведения микроэкономического анализа функции предложения труда

для верификации модели реального экономического цикла.

Будете знать:

·

особенности

формирования реального делового цикла и его отличие от тренда;

·

основные

положения теории реальных деловых циклов.

Учебные

вопросы темы:

1. Тренды и циклические колебания.

2. Основные положения теории реальных деловых циклов.

3. Реальный деловой цикл в модели «реальный совокупный

спрос - реальное совокупное предложение».

4. Микроэкономический анализ предложения труда и

последствия резких изменений технологии.

5. Калибровка модели реального делового цикла.

6. Дискуссии по вопросам теории реального экономического

цикла

Стохастические

циклы в условиях гибкости цен. Иллюстрация идей теории реального делового цикла

с помощью модификации модели Солоу. Возможность колебаний экономической

активности в связи с технологическими сдвигами и изменениями темпа роста

населения.

Эффект

межвременного замещения в предложении труда.

Реальный

деловой цикл в модели IS-LM

с гибкими ценами. Понятия

реального совокупного спроса и реального совокупного предложения. Влияние

бюджетно-налоговой политики на макроэкономическое равновесие. Влияние резких

технологических сдвигов постоянного и временного характера.

Микроэкономический

анализ функции предложения труда для верификации модели реального

экономического цикла.

Возможности

эконометрической верификации модели. Калибровка модели реального делового

цикла. Соответствие выводов модели наблюдаемым фактам.

Дискуссии

по предпосылкам и выводам теории реального делового цикла. Характер

технологических сдвигов. Проблемы измерения технологических сдвигов.

Межвременное замещение в предложении труда. Нейтральность денег в краткосрочном

периоде. Гибкость цен. Методы верификации модели.

При исследовании

феномена деловых циклов одна из основных проблем заключалась в отделении тренда

макроэкономических данных от их циклических колебаний. Можно сказать, что

теория реальных деловых циклов родилась как теоретическое обобщение вполне

конкретной эконометрической проблемы разграничения цикла и тренда. До начала

80-х гг. экономисты всех направлений придерживались подхода, что тренд,

описываемый, например, моделью Солоу, отражает общее поступательное направление

развития и является детерминированным, а цикл - это краткосрочные временные

отклонения от него, вызываемые преимущественно резкими изменениями спроса.

Основной пункт разногласий состоял в рекомендациях относительно экономической

политики. Кейнсианцы считали, что нужна активная стабилизационная политика,

монетаристы и неоклассики защищали тезис об отказе от вмешательства в

экономику.

В начале 80-х

гг., когда экономисты стали применять более продвинутые методы обработки

статистических показателей, Нельсон и Плоссер опубликовали работу по анализу

временных рядов макроэкономических данных. Они сделали вывод, что

макроэкономические модели, рассматривающие монетарные шоки в качестве источника

экономических колебаний, не могут объяснить большей части изменчивости выпуска,

нужно обязательно привлекать реальные факторы. Кроме того, Нельсон и Плоссер не

смогли отвергнуть гипотезу о том, что динамика дохода описывается процессом

случайного блуждания. Чем же этот взгляд отличается от традиционных?

Согласно

общепринятому подходу фактический выпуск может быть разложен на трендовую и

случайную составляющие, например, в следующем виде:

(35)

где

—

переменная,

отражающая рост выпуска в соответствии с детерминированным трендом;

—

случайная

составляющая с нулевой средней, .

Другими словами,

выпуск периода t зависит от всех своих предыдущих состояний,

потенциальных темпов роста и случайных отклонений.

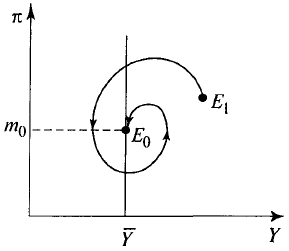

Пусть в момент произошел положительный шок спроса, вызвавший

превышение фактическим выпуском в момент трен-дового

значения. Без ограничения общности будем полагать, что шок длится только один

период. Так как выпуск периода зависит от своего фактического значения в

предыдущий период, то влияние шока будет ощущаться несколько периодов. Однако

это влияние будет со временем исчезать, и выпуск вернется к своему

потенциальному значению (на тренд) в связи с тем, что согласно традиционному

подходу . Такое развитие

вполне соответствует гипотезе о естественном уровне безработицы, но не может

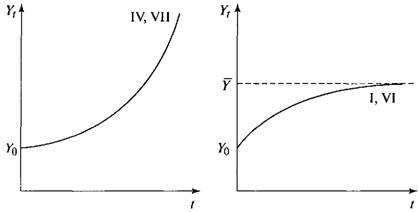

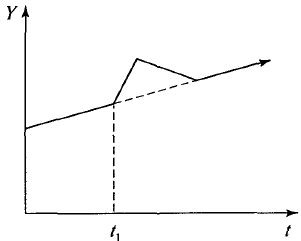

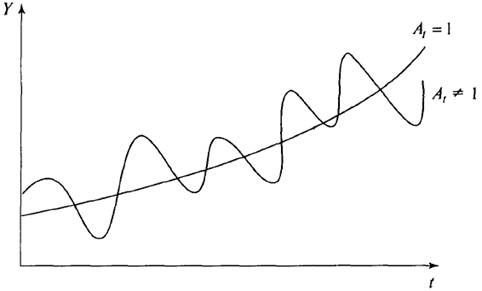

объяснить эмпирически наблюдаемый случайный характер динамики выпуска (рис. 14).

Нельсон и

Плоссер утверждали, что большинство изменений в ВВП являются постоянными и не

исчезают со временем, поэтому отсутствует тенденция возвращения выпуска к

старому тренду. Другими словами, выпуск представляет собой случайное блуждание

со смещением (random

walk with

drift), представляемое в виде:

(36)

Из (36) видно,

что любой положительный шок приведет к постоянному увеличению выпуска по

сравнению с трендовыми значениями (рис. 15).

Рис. 14.

Последствия временного позитивного технологического сдвига

Рис. 15.

Последствия постоянного позитивного технологического сдвига

Это связано с

тем, что в любой следующий после шока период выпуск будет определяться выпуском

периода

, когда произошел

шок. Другими словами, следует предположить, что изменяется производственная

функция и поэтому смещается тренд выпуска. Эконометрические тесты на «единичный

корень» (единичный коэффициент при ), по сути дела,

являются проверкой гипотезы об изменении производственной функции в результате

случайных шоков.

Исследования

Нельсона и Плоссера сыграли значительную роль в формировании теории реальных

деловых циклов. Так как изменения в потенциальном ВВП (в тренде) не могут быть

следствием изменения в монетарной сфере из-за принципа нейтральности денег, то

основной причиной нестабильности являются реальные шоки.

Шоки, приводящие

к изменению потенциальных возможностей экономики, стали интерпретировать как

стохастические изменения в производительности факторов, связанные с неравномерностью

технологического прогресса, хотя некоторые версии теории реального делового

цикла допускают реальный шок спроса в качестве первоначального импульса. В

таком случае наблюдаемые изменения выпуска, выглядящие колебаниями вокруг

сглаженного детерминированного тренда, на самом деле являются колебаниями

самого тренда, вызванными последовательностью постоянных сдвигов в

производительности, определяющих новую траекторию роста.

Отсюда серьезной

ошибкой является изолированное изучение экономического роста и циклических

колебаний. Согласно теории реальных деловых циклов факторы, определяющие эти

два процесса, одинаковы. Поэтому теории циклических колебаний и экономического

роста должны быть интегрированы между собой и изучаться с помощью одних и тех

же моделей - моделей общего экономического равновесия.

На основании

предыдущего обсуждения можно сформулировать основные положения, которые должны

быть отражены в моделях, используемых в теории реальных деловых циклов:

1. Экономические

агенты максимизируют полезность или прибыль при ограничениях на ресурсы.

2. Ожидания

формируются рационально, отсутствует информационная асимметрия. Экономические

агенты могут сталкиваться с проблемой распознавания характера технологических

сдвигов - постоянные они или временные. Но динамика уровня цен общеизвестна.

3. Гибкость

цен всегда обеспечивает состояние макроэкономического равновесия на уровне

полной занятости.

4. Колебания

совокупного выпуска связаны со случайными изменениями в доступной технологии, а

разнообразные механизмы распространяют влияние первоначального импульса.

5. Колебания

в занятости отражают добровольные изменения в количестве рабочих часов.

Предполагается, что работа и досуг замещают друг друга во времени.

6. Не

существует различий между краткосрочным и долгосрочным аспектами анализа.

Для изучения

теории реальных деловых циклов обычно используют модифицированные

неоклассические модели роста и общего макроэкономического равновесия с гибкими

ценами, репрезентативным потребителем, фирмой и государством. Они являются

достаточно сложными в смысле формального аппарата. Ранние, более простые и

легче интерпретируемые модели роста отличаются от них двумя чертами,

подвергающимися критике со стороны представителей теории реального делового

цикла. Первая - предположение о сглаженном характере технологического

прогресса. Вторая, которая относится и к кейнсианским моделям делового цикла, -

механистические и произвольно задаваемые правила поведения. Например, в модели

Солоу сбережения - всегда постоянная доля дохода. А теория реального делового

цикла заменяет это механистическое правило эндогенным определением доли

сберегаемого дохода. Другими словами, репрезентативный потребитель будет

формировать потребительское решение в зависимости от доступной на текущий

период информации так, чтобы максимизировать текущее значение ожидаемой

полезности. По мере поступления новой информации оптимальный план

пересматривается. Учет подобных корректировок и делает модели реального

делового цикла такими сложными.

Продемонстрируем

содержание теории реального делового цикла на модификациях известных, более

простых моделей - модели Солоу, модели IS-LM и

AD-AS.

Иллюстрация идей

теории реального делового цикла на примере модели Солоу

Проиллюстрируем

идеи теории реального делового цикла с помощью модифицированной модели Солоу,

учитывающей резкие сдвиги (неравномерность) в развитии технологического

прогресса, но все еще допускающей механистические правила ранних теорий роста.

Упрощение существенное, но оно позволяет наглядно продемонстрировать сущность

теории реального делового цикла и проанализировать, как такие сдвиги могут

постоянно генерировать циклы.

Для того чтобы

понять первопричину и механизм распространения технологического цикла,

модифицируем производственную функцию в модели Солоу за счет введения

переменной , учитывающей неравномерность в

развитии научно-технического прогресса:

.

Неизменность

технологии отражается , в период

технологических усовершенствований . Период

технологического регресса соответствует .

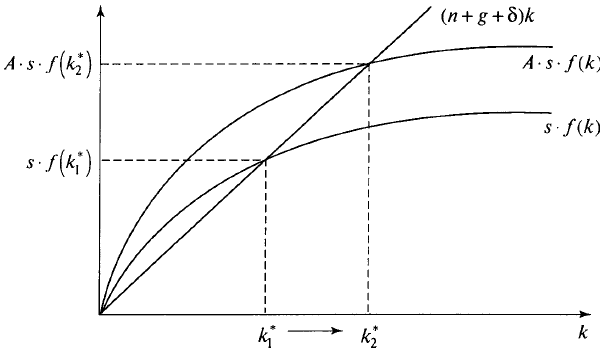

На рис. 16

показаны возможные траектории развития выпуска

Рис. 16.

Влияние технологических сдвигов на динамику выпуска в модели Солоу

С учетом

модификации основное динамическое уравнение модели Солоу усложняется и

принимает вид

В этом условии

отражен факт инерции или постоянства в реакции выпуска на технологический

сдвиг, действие которого уже закончилось. Это продемонстрировано на рис. 17.

Предположим, что поддерживалось

в течение продолжительного периода времени, так что экономика достигла

устойчивого состояния, характеризующегося уровнем капиталовооруженности .

Рис. 17.

Влияния позитивного технологического сдвига в модели Солоу

Вспомним, что

устойчивое состояние в модели Солоу описывает динамику потенциального выпуска

(сглаженного тренда).

Если произошел

положительный технологический сдвиг, т.е. , то в исходном

равновесном состоянии фактические инвестиции превышают необходимые, поэтому

уровень капиталовооруженности начнет увеличиваться. Экономика будет переходить

в новое равновесное состояние, соответствующее более высокому уровню

капиталовооруженности . Поэтому выпуск

будет расти более быстрыми темпами, чем в исходном равновесном состоянии (чем

трендовый темп роста).

Теперь

продемонстрируем возникновение инерции в реакции выпуска на технологический

шок. Предположим, что возвратилось

опять на старый единичный уровень. Другими словами, первоначальный

положительный технологический импульс исчез, т. е. улучшение технологии имело

временный характер. Очевидно, что хотя новым устойчивым уровнем

капиталовооруженности опять будет исходный , выпуск, тем не

менее, не возвратится немедленно к своей первоначальной равновесной траектории.

Поэтому пока

, выпуск будет

продолжать оставаться больше потенциального, хотя технологический уровень в

этот период соответствует исходному. Отсюда, технологический сдвиг вызывает

начало цикла и содержит встроенный механизм его распространения (см. рис. 14).

Таким образом,

получаем достаточно простое содержательное объяснение делового цикла,

отвлекаясь от сложности его формального вывода. Рациональные агенты формируют

потребительский план, базирующийся на доступной информации. Последствием

положительного технологического сдвига является увеличение выпуска, а значит, и

величины сбережений. Следовательно, запас капитала будет больше, чем он мог бы

быть при отсутствии технологического сдвига. Поэтому эффект совершенствования

технологии будет действовать даже тогда, когда уровень технологии вернется к

первоначальному, так как более высокий запас капитала приведет к более высоким

сбережениям и более высокому выпуску.

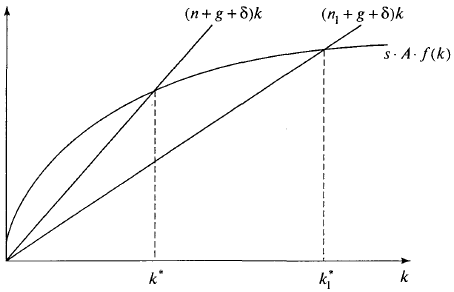

Резкие изменения

в темпе роста населения могут привести к циклу, подобному технологическому. Это

неудивительно, если вспомнить, что в модели Солоу на темп роста выпуска в

устойчивом состоянии непосредственным образом влияет и скорость роста

населения.

Допустим

возможность случайных изменений в темпе роста численности населения, т. е. , где характеризует

темп

роста населения

в устойчивом состоянии; —

случайная

составляющая, —

означает более высокий, чем в устойчивом состоянии, рост населения, а — более низкий.

Тогда основное уравнение динамики модели примет вид:

Отсюда цикл и

сохраняющийся эффект в реакции выпуска на, например, снижение темпов роста

населения генерируются изменением величины необходимых сбережений. На рис. 18

этой ситуации соответствует более пологая линия необходимых сбережений и новый,

более высокий устойчивый уровень капиталовооруженности.

Аналогично

ситуации положительного технологического сдвига снижение темпов роста населения

вызовет превышение выпуска над первоначальным, которое сохранится в течение

определенного времени даже при возвращении темпа роста населения на исходный

уровень (при ликвидации причин такого снижения). В модели Солоу предполагается,

что все население является занятым, поэтому описанный механизм отражает влияние

изменения занятости на темпы роста выпуска.

Рис.

18. Влияние замедления темпа роста населения на динамику выпуска

Таким образом,

если произошел постоянный сдвиг производительности, то выпуск никогда не

возвращается к первоначальному устойчивому уровню, если временный сдвиг - то

эффект в отклонении выпуска исчезает не сразу. Другими словами, под влиянием

случайных импульсов происходят колебания тренда, отражающего потенциальный

выпуск экономики.

Теперь

необходимо объяснить причины значительных колебаний в уровне полной занятости,

которую предполагает теория реальных деловых циклов (как и модель Солоу). Для

этого рассмотрим более подробно одно из основных положений теории реальных деловых

циклов - эффект межвременного замещения труда.

Эффект

межвременного замещения и предложение труда

В теории

реальных деловых циклов предполагается, что работник максимизирует функцию

полезности, зависящую не только от потребления, но и от досуга, и определяет

величину предложения труда в каждый момент времени в зависимости от ожидаемого вознаграждения.

Если в будущем ожидается снижение уровня реальной заработной платы, то он

постарается в настоящем работать больше; если же в будущем ожидается рост

реальной заработной платы, то он может снизить в настоящем свои трудовые усилия

или вообще временно отказаться от работы. Поэтому периоды высокой занятости

чередуются с периодами, когда работники предпочитают работать меньше или вообще

не работать. Такое распределение занятости носит название эффекта межвременного

замещения в предложении труда.

При сравнении

вознаграждения за труд в различные моменты времени работник обращает внимание

как на реальную заработную плату, так и на реальную ставку процента. Чем выше

реальная зарплата в настоящем по сравнению с будущим, тем более привлекателен

сегодняшний труд. Чем выше ставка процента, тем больший доход будет получен от

текущей зарплаты, если ее положить на сберегательный счет. Работники принимают

решение об объеме предлагаемого труда в момент t в зависимости от

межвременной относительной цены труда:

, (37)

где

-

уровни реальной заработной платы соответственно в моменты и .

Если возрастет

по сравнению с или

растет , то отношение (37) увеличивается. Это

означает, что работники будут в настоящем увеличивать предложение своего труда.

В противном случае они его уменьшают.

Таким образом,

эффект межвременного замещения труда объясняет колебания занятости. На рис. 18,

когда At>1 в результате положительного шока

технологии, заработная плата растет с более быстрым, чем трендовый, темпом

роста (>g). Ставка процента тоже высока, так как

увеличилась предельная производительность капитала. В соответствии с (37) это

вызывает дополнительное предложение труда. Противоположный эффект наблюдается,

когда выпуск ниже трендового. Таким образом, изменения в естественном уровне

занятости носят добровольный характер.

Из сказанного

вытекает, что с ростом ставки процента растет предложение труда, занятость, а,

следовательно, и потенциальный выпуск.

Проиллюстрируем

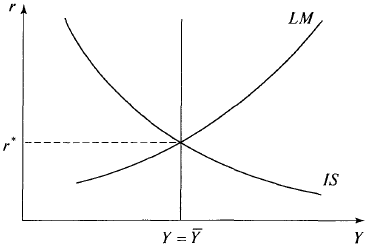

теперь идеи теории реального делового цикла с помощью модели IS-LM.

Согласно

основным предпосылкам теории реального делового цикла, ожидания рациональны,

цены гибкие даже в краткосрочном периоде, поэтому выпуск всегда находится на

уровне потенциального :

где

- имеющиеся

в экономике ресурсы капитала и труда; -

производственная функция, отражающая достигнутый в экономике уровень

технологии.

Таким образом,

модель IS-LM открытой

экономики с несовершенной мобильностью капитала принимает вид:

(38)

Предполагается,

что ожидаемый темп инфляции равен нулю, поэтому реальная и номинальная ставки

процента одинаковы.

В модели (38)

ставка процента обеспечивает равновесие на рынке заемных средств, т. е.

уравновешивает сбережения, с одной стороны, и внутренние и чистые зарубежные

инвестиции - с другой. Иначе говоря, она определяется из уравнения

,

где национальные

сбережения

Деньги

нейтральны, поэтому на денежном рынке цены изменяются таким образом, чтобы

обеспечить равновесное состояние при и

равновесной ставке процента, определяемой на рынке заемных средств.

На рис. 19

представлено экономическое равновесие при сделанных предпосылках.

Рис.

19. Модель IS-LM с гибкими

ценами

Таким образом,

кривая LM не играет существенной роли в

определении общего равновесия, она лишь определяет общий уровень цен Р, который в модели

(38) становится эндогенной величиной. На реальные показатели денежный рынок

влияния не оказывает. Это позволяет исключить кривую LM из дальнейшего анализа.

Будем

в дальнейшем называть кривую IS на рис. 19

кривой реального совокупного спроса (RAD),

а

линию

-

кривой реального совокупного предложения (RAS).

Модель реального

совокупного спроса - реального совокупного предложения отличается от

стандартной модели AD-AS тем,

что в ней уравновешивающим параметром является не уровень цен, а реальная

ставка процента, т. е. для объяснения экономических колебаний используются

только реальные переменные.

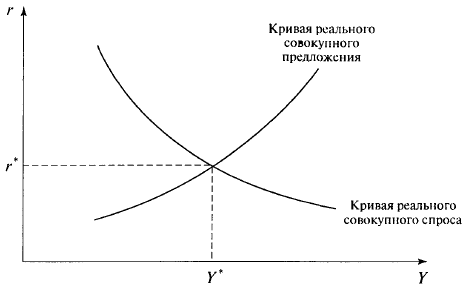

Рассмотренный

выше эффект межвременного замещения труда позволил сделать вывод, что с ростом

ставки процента растет потенциальный выпуск, т. е. функция реального

совокупного предложения является возрастающей но ставке процента (рис. 20).

Экономические

колебания в теории реального экономического цикла являются следствием сдвигов

кривых реального совокупного спроса или реального совокупного предложения.

Причинами сдвигов сторонники этой теории считают изменения в бюджетно-налоговой

политике и резкие сдвиги в технологии производства.

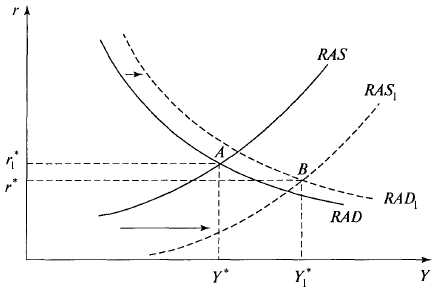

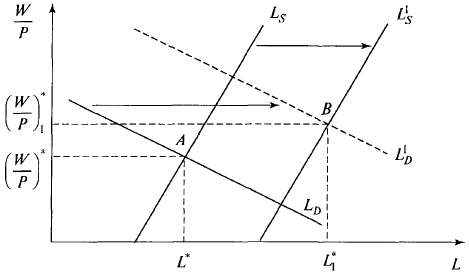

Рис. 20.

Равновесие в модели RAD–RAS

Изменения

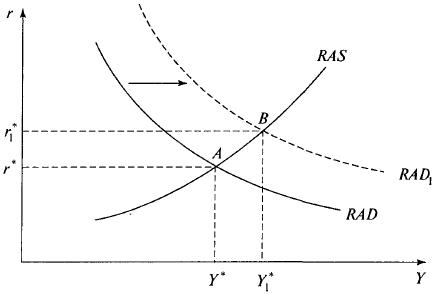

бюджетно-налоговой политики

Стимулирующая

бюджетно-налоговая политика (рост государственных расходов или снижение

налогов) приводит к увеличению спроса при каждом уровне ставки процента, т. е.

к сдвигу кривой реального совокупного спроса вправо вверх (рис. 21).

Рис. 21.

Влияние стимулирующей бюджетно-налоговой политики в модели RAD–RAS

Результатом

является рост равновесного уровня ставки процента и рост объема производства

(переход равновесия из точки А

в

точку В). Хотя последствия

стимулирующей бюджетно-налоговой политики в этой модели и в модели IS-LM одинаковы, их

трактовка имеет принципиальные различия. В модели 1S-LM увеличение

объема производства является следствием жесткости цен, когда на увеличение

спроса предприниматели могут откликнуться только увеличением уровня выпуска.

В модели

реального экономического цикла увеличение спроса приводит к повышению ставки

процента (так как при прежней ставке процента инвестиционный спрос превышает

уровень сбережений), это в свою очередь побуждает работников предлагать больше

труда, увеличивается естественный уровень занятости, а, следовательно, и

потенциальный выпуск.

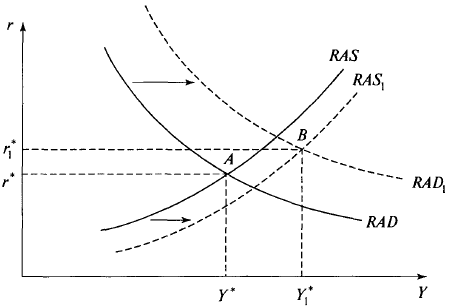

Резкие изменения

технологии производства

Эти изменения

влияют как на кривую реального совокупного спроса, так и на кривую реального

совокупного предложения. Совершенствование технологии увеличивает реальный

объем выпуска при каждом уровне ставки процента и, следовательно, сдвигает

кривую реального совокупного предложения вправо вниз. Появление новых

технологий приводит к увеличению инвестиционного спроса, в результате чего

кривая реального совокупного спроса сдвигается вправо вверх.

Последствия

резких изменений технологий зависят от того, влияют ли эти изменения в основном

на спрос или на предложение.

В первом случае

(рис. 22) следствием этих изменений будет увеличение как объема выпуска, так и

ставки процента. Во втором случае (рис. 23) объем выпуска в новом состоянии

равновесия увеличится, а ставка процента уменьшится.

Детальный анализ

влияния резких сдвигов в технологии производства на объем выпуска представляет

собой довольно сложный процесс. Совершенствование технологии может выражаться в

увеличении предельной производительности труда, а следовательно, и в увеличении

реальных ставок заработной платы (в состоянии равновесия ). Если это процесс

постоянный, то реальная заработная плата увеличится как в настоящий момент, так

и в будущем, межвременная относительная цена труда не изменится, значит,

предложение труда также не увеличится. Однако постоянное совершенствование

технологии может

Рис. 22.

Влияние положительного технологического сдвига на равновесие в модели RAD–RAS

(случай 1)

Рис. 23.

Влияние положительного технологического сдвига на равновесие в модели RAD–RAS

(случай 2)

привести к росту

предельной производительности капитала, что побудит инвесторов увеличить

инвестиции, в результате увеличится запас капитала и выпуск. Временные сдвиги в

технологии приводят к росту сегодняшних ставок реальной заработной платы,

увеличению предложению труда и уровня выпуска.

Таким образом,

новое состояние равновесия зависит от характера технологических сдвигов (носят

ли они постоянный или временный характер, влияют ли на производительность труда

или на производительность капитала).

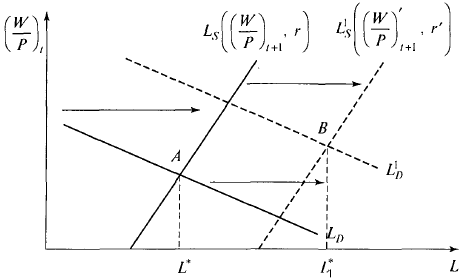

В теории

реального экономического цикла предполагается гибкость цен и, следовательно,

постоянное равновесие на рынке труда. Технологические сдвиги изменяют

предельную производительность труда и приводят к сдвигу графика спроса на труд.

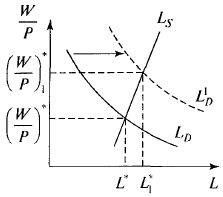

Рассмотрим последствия этих сдвигов в случае крутого (рис. 24) и пологого (рис.

25) графиков предложения труда.

Первому случаю

(см. рис. 24) соответствуют сравнительно большие изменения ставок реальной

заработной платы и лишь небольшое увеличение занятости. Во втором случае,

наоборот, зарплата увеличивается несущественно, а занятость повышается

значительно. Эмпирические наблюдения свидетельствуют, что во время

экономических циклов реальная зарплата меняется несущественно, а занятость колеблется

заметно.

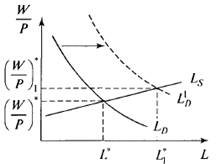

Следовательно,

чтобы выводы теории реального экономического цикла соответствовали

действительному поведению экономических переменных, она должна либо

предполагать пологую

Рис. 24.

Влияние положительного технологического сдвига на занятость (случай

относительно неэластичного предложения труда)

Рис. 25.

Влияние положительного технологического сдвига на занятость (случай

относительно эластичного предложения труда)

линию

предложения труда, либо объяснять, почему технологические изменения сдвигают

также и график предложения труда.

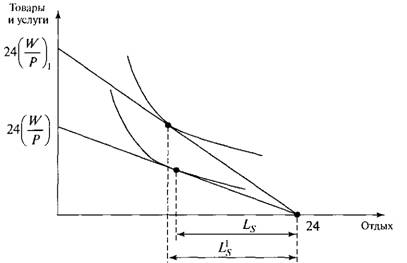

Микроэкономическая

теория не подтверждает пологости графика предложения труда. Стандартный

микроэкономический анализ распределения времени между трудом и отдыхом,

предполагающий, что отдых является нормальным товаром, показывает, что при

росте ставки зарплаты предложение труда если и растет, то незначительно (рис. 26).

Рис. 26.

Влияние роста ставки зарплаты на предложение труда

Это является

следствием того, что при росте реальной зарплаты возникают эффекты дохода и

замены, которые действуют в противоположном направлении, ослабляя друг друга.

Таким образом,

микроэкономический анализ показывает, что график предложения труда относительно

крутой. Поэтому при изменениях технологии мы можем получить небольшие изменения

ставок реальной заработной платы и существенные изменения занятости, только

если сдвигаются в одном направлении как спрос, так и предложение труда (рис. 27).

Сдвиг графика

предложения труда является следствием временного повышения ставок заработной

платы либо ставки процента. В этом случае работники решают больше работать в

настоящем и больше отдыхать в будущем, когда зарплата будет ниже (рис. 16

иллюстрирует эту ситуацию). Положение графика предложения труда в координатах

«текущая занятость - текущая

Рис. 27.

Влияние одновременного увеличения спроса и предложения труда на занятость

ставка реальной

заработной платы» определяется ожидаемой в будущем ставкой реальной заработной

платы и ставкой процента .

Рис. 28.

Влияние временного позитивного технологического сдвига на занятость

Если падает

или растет, то сдвигается вправо вниз и занятость

существенно увеличивается.

Временные

технологические сдвиги (вызванные, например, улучшением погоды) приводят к

небольшим изменениям инвестиционного спроса и к довольно существенному

увеличению занятости (так как растет

по сравнению с и

поэтому работники ожидают, что упадет),

а, следовательно, и к сдвигу кривой предложения труда, и к увеличению

потенциального выпуска. В этом случае мы имеем ситуацию, отраженную на рис. 23

(кривая реального совокупного предложения сдвигается существенно, реального

совокупного спроса - незначительно).

Постоянные

технологические сдвиги приводят к росту инвестиционного спроса, в то время как

рост реальных ставок зарплаты наблюдается и в настоящем, и в будущем. Ожидание

роста может сдвинуть график предложения труда

влево вверх и привести к снижению занятости. Рост ставки процента в результате

роста инвестиционного спроса, напротив, сдвигает график предложения труда вправо

вниз. Общий эффект, скорее всего, выразится в сравнительно небольшом увеличении

занятости. Следовательно, график реального совокупного спроса сдвинется

существенно, а реального совокупного предложения - незначительно (см. рис. 22).

Обычно в целях

верификации модели проводится сравнение модельных результатов с реальными

данными на основе эконометрических методов. Однако провести прямую

эконометрическую проверку результатов модели не представляется возможным из-за

сложности оценки большого числа используемых параметров.

Представители

теории реального делового цикла для проверки своей теории предложили

использовать метод калибровки, который состоит в компьютерной имитации

экономической динамики по модели реального делового цикла и сравнении

полученных результатов с фактическими данными.

Этот метод

включает в себя:

1. Построение

неоклассической модели равновесия (например, RAS-RAD,

модель

Рамсея и т. д.).

2. Задание

конкретной формы производственной функции и функции потребления, а также их

параметров, которые соответствуют особенностям рассматриваемой экономики.

3. Симулирование

эффекта влияния на выходные показатели модели последовательных случайных

технологических сдвигов, задаваемых с помощью датчика случайных чисел.

4. Сравнение

полученных по модели временных рядов основных макроэкономических переменных с

фактически наблюдаемыми.

Проведенные

симуляции показали, что конкурентная экономика, испытывающая повторяющиеся

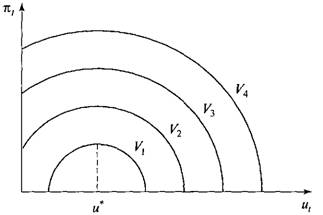

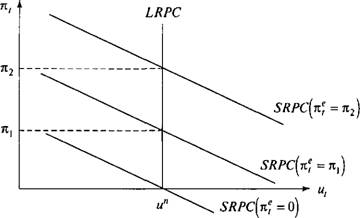

резкие технологические сдвиги, демонстрирует колебания, близкие к реально