Грацианова Л.И.

Содержание

Сведения

об авторе

Цели и задачи курса

Тема 1. Объект, предмет и методы психологии

Прочитайте:

Ответьте

на следующие вопросы:

Вопрос

1. Психология как научное понятие.

Вопрос

2. Методы психологии.

Тема 2. Сознание и психика

Прочитайте:

Ответьте

на следующие вопросы:

Вопрос

1. Происхождение и функции психики.

Вопрос

2. Структура психической реальности.

Вопрос

3. Психика и организм.

Вопрос

4. Сознание, его структура и свойства.

Тема 3. Познавательные процессы

Прочитайте:

Ответьте

на следующие вопросы:

Вопрос

1. Ощущения и восприятие.

Вопрос

2. Внимание.

Вопрос

3. Память, представления, воображение.

Вопрос

4. Мышление и речь.

Тема 4. Эмоциональные и волевые процессы

Прочитайте:

Ответьте

на следующие вопросы:

Вопрос

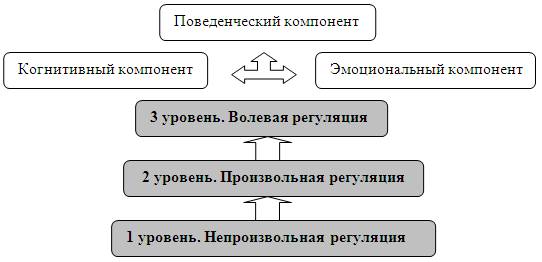

1. Эмоциональные процессы.

Вопрос

2. Волевые процессы.

Вопрос

3. Деятельность как результат волевого акта.

Тема 5. Психические свойства личности

Прочитайте:

Ответьте

на следующие вопросы:

Вопрос

1. Личность как психологическое понятие.

Вопрос

2. Направленность личности.

Вопрос

3. Способности.

Вопрос

4. Темперамент.

Вопрос

5. Характер.

Тема 6. Психология взаимодействия

Прочитайте:

Ответьте

на следующие вопросы:

Вопрос

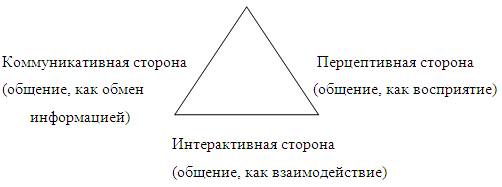

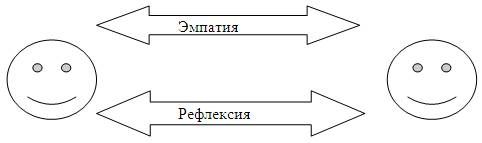

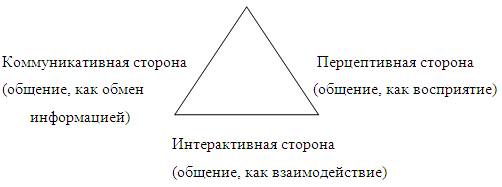

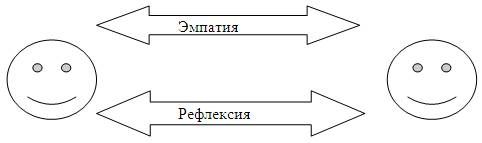

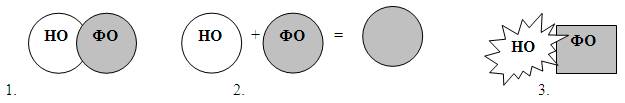

1. Психология общения.

Вопрос

2. Виды и уровни межличностного общения.

Вопрос

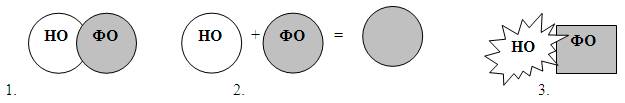

3. Психология малых групп.

Вопрос

4. Межгрупповые отношения и взаимодействия.

Литература

Целями

дисциплины «Основы психологии»

являются усвоение студентами теоретических знаний из области общей и социальной

психологии, а также формирование на основе этих знаний социальной и управленческой

компетентности.

Задачами дисциплины являются:

1. формирование у студентов представлений о

закономерностях психической деятельности человека;

2. овладение понятийным аппаратом, описывающим

познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы

психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования

и саморазвития;

3. развитие социальной компетентности и формирование

психологической культуры будущих специалистов;

4. формирование у студентов умений и навыков передачи и

переработки информации с учетом психологических закономерностей протекания

познавательных процессов;

5. совершенствование структуры интеллекта и развитие

творческого мышления студентов;

6. формирование у студентов навыков самоанализа и

саморегуляции.

Вопросы темы:

1. Психология как научное понятие.

2. Методы психологии.

Цели

и задачи изучения данной темы: формирование

общих представлений о психологии как об отрасли научного знания; ознакомление с

направлениями психологических исследований; изучение классификации методов

психологических исследований и прикладного значения.

В результате успешного изучения

темы Вы:

Узнаете:

· об объекте и разнообразных

предметах исследовании в психологии на протяжении развития психологической науки;

· о специфике современной

психологической науки;

· о принципах исследования

личности в психологии;

·

о

разнообразных методах исследования и их содержании

и приобретете следующие

профессиональные компетенции:

·

сформируете представления о

направлениях развития современной теоретической и практической психологии;

·

научитесь классифицировать и

отбирать необходимые методы исследования для практических целей (например, при

проведении курсового или дипломного исследования, а также для диагностики

персонала организации).

В процессе освоения темы

акцентируйте внимание на следующих ключевых понятиях:

Психология – это наука, исследующая особенности и закономерности

возникновения, формирования и развития психических явлений человека, а также

психику животных.

Психика - это сложное свойство высокоорганизованной живой

материи, которое проявляется в субъективном отражении окружающего мира

Психические явления - комплексная категория, включающая в себя психические

процессы, психические состояния и психические свойства личности.

Объект исследования – 1) это область приложения сил исследователя; 2)

нечто, существующее в реальной действительности, на что направлена

предметно-практическая или познавательная деятельность субъекта.

Предмет исследования - это процесс, явление, аспект проблемы, часть объекта,

исследуя который, мы познаем целостный объект, выделяя его главные, наиболее

существенные признаки.

Метод исследования – совокупность способов получения

новых знаний и решения задач.

Методика – описание совокупности способов,

приемов, алгоритмов решения каких-либо задач или выполнения каких-либо

целенаправленных действий.

Интроспекция – метод самонаблюдения, психологического анализа,

изучения психики и ее процессов путем субъективного наблюдения за деятельностью

собственной психики

Психоанализ- метод психотерапии и психологическое учение, ставящее

в центр внимания бессознательные психические процессы и мотивации.

Гештальт-психология – направление в западной психологии, основой которого

является представление о том, что основой психической активности человека

является стремление к получению целостной информации о воспринимаемых объектах.

.

Когнитивная психология- раздел психологии, изучающий

познавательные процессы человеческого сознания.

Экзистенциальная психология – одно из направлений

гуманистической психологии, изучающие человеческую жизнь с точки зрения ее

уникальности

Гуманистическая психология – ряд направлений в современной психологии, признающее

главным своим предметом целостную личность в процессе ее саморазвития.

Бихевиоризм – направление в

психологии, в основанное на представлении о поведении человека как совокупности

двигательных и сводимых к ним

словесных и эмоциональных ответов (реакций) на воздействия (стимулы) внешней

среды.

Нейро-лингвистическое

программирование (НЛП) – направление психотерапии, подход к

изучению поведения человека с точки зрения механизмов его коммуникаций и

изучения накопленного опыта (как комплекса условных рефлексов).

Самоакутализация - процесс, сущность которого состоит в наиболее полном

развитии, раскрытии и реализации способностей и возможностей человека,

актуализации его собственного личностного потенциала.

Контент-анализ – формализованный метод изучения текстовой и

графической информации, заключающийся в переводе изучаемой качественной

информации в количественные показатели и ее статистической обработке.

Проективные методы исследования

– методы изучения личности,

основанные на выявлении проекций в данных эксперимента с их последующей

интерпретацией.

Тестирование – метод измерения количественного показателя

психофизических способностей, а также для прогноза психологических проявлений.

Анкетирование – психологический метод

исследования, в котором в качестве средства сбора информации применяется

специально оформленный список вопросов

Интервьюирование - процесс устного опроса респондента с целью получения

информации о социальных фактах и явлениях.

Опрос - метод сбора первичной информации об объективных и

(или) субъективных фактах со слов опрашиваемого.

Анализ продуктов деятельности – это количественно - качественный анализ документальных

источников (письма, автобиографии, дневники, фотографии, записи на кинопленке,

произведения искусства, материалы средств массовой информации (газеты, журналы

и т. п.)), позволяющий изучить особенности исследуемой личности.

Наблюдение – направленное восприятие действительности с целью

изучения явлений, постижения их смысла и значения.

Для изучения темы:

1. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2001.

2. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты,

упражнения. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002.

Обратите внимание на:

· специфику современных

представлений о предмете психологии;

· прикладные аспекты разнообразных

направлений психологической науки и сфере их возможного применения в HR-менеджменте;

· методы психологического

исследования, наиболее применимые в сфере менеджмента (в частности, в сфере

управления человеческими ресурсами)

1.

Какие

основные аспекты человеческой психики изучает психология?

2.

Что является

центральной проблемой для изучения в бихевиоризме, психоанализе, когнитивной,

гуманистической, экзистенциальной, гештальт-психологии и в психологии

деятельности?

3.

В чем

специфика психологической науки?

4.

Какие

принципы лежат в основе психологических исследований?

5.

На какие

группы делятся методы исследования в психологии?

Теоретический материал по теме

Термин «психология» образован из двух греческих

слов: psyche – душа, психика и logos –

знание, изучение, осмысление.

Термин «психология» был введен в научный язык немецким

ученым Христианом Вольфом в XVIII веке. Буквально «психология» означает знание о психике.

Психика - это сложное свойство высокоорганизованной живой

материи, которое проявляется в субъективном отражении окружающего мира. Данное

свойство является результатом активной деятельности человека (или животного) и

необходимо ему для построения внутренней картины мира и управления своим поведением.

Термином «психология» обозначают также

комплексную характеристику наиболее типичных для человека (или групп людей)

способов переработки информации, поведения и свойств личности.

По определению А.А.Леонтьева, объектом

психологической науки является «процесс интегрированного развития и

взаимодействия предметного мира, мира культурных или идеальных феноменов и

отдельной личности в ее деятельности и развитии».

По поводу предмета психологии в науке до сих

пор мнения расходятся. Некоторые ученые полагают, что предметом изучения

являются психические процессы (мышление, память, чувства и т. д.).

Другие утверждают, что предметом психологии является личность человека.

Однако обе точки зрения не вполне корректны, поскольку выше названные аспекты

изучаются не только психологией, но и многими другими науками.

Проблема предмета исследования является принципиальной,

так как без ее решения психологию нельзя было бы считать самостоятельной сферой

человеческого знания как не имеющую своего предмета изучения. По мере развития

науки в психологии сложились различные представления об этом.

1. Предмет психологии - душа (до начала XVIII века).

Душа – первопричина всех процессов в теле и «душевных

движений» в том числе. В древней Греции существовали две точки зрения на

природу души - материалистическая (Гераклит и др.) и идеалистическая (Демокрит

и др.).

Ряд мыслителей выдвигали идею о единстве тела и души,

контролирующей мысли и чувства. Аристотель, подчеркивая неотделимость души от

тела, уточнял, что душа является проявлением деятельности тела, а не

самостоятельным побудителем к активности. («Если бы глаз был живым существом,

то его душой было бы зрение», - рассуждает Аристотель).

2. Предмет психологии – сознание (XVIII – сер. XIX в.).

Явления сознания - бесспорные факты внутреннего опыта,

фактически доступные для самонаблюдения человеком, как явления внешнего мира, поэтому

они должны являться предметом изучения. Основоположником данной концепции

считается Джон Локк. Душевная жизнь рассматривалась как результат образования и

смены ассоциаций. Так возникла английская эмпирическая ассоциативная

психология (Д. Гартли) - прообраз науки психологии. Гартли считал все

психические проявления результатом воздействия материального мира на нервную

систему. К середине XIX века ассоциативная психология широко распространилась в

научных кругах (Дж. С. Милль, А. Бэн, Г. Спенсер).

3. Предмет психологии - деятельность психики (XIX в).

Деятельность психики стала основным предметом

исследований Г. Спенсера. Он рассматривал специфику взаимодействия организма

со средой, как наиболее объективно фиксируемый феномен. Однако

основным методом исследований оставался метод самонаблюдения, то есть метод интроспекции.

4. Предмет психологии - функции психических процессов (конец XIX –

начало XX в).

Основным постулатом функциональной психологии является

необходимость изучения сознания в единстве физиологического и психического, разума

и тела. Функциональная психология способствовала развитию прикладных областей

психологии – педагогической, медицинской, инженерной. Функциональная психология

сформировалась в США под влиянием эволюционной теории Ч.Дарвина и идей

У.Джеймса о биологической полезности психики.

Основателем функциональной психологии можно считать

Г.Спенсера.

5. Предмет психологии - поведение (начало XX века).

Предметом

психологического исследования, по мнению русского ученого И. М. Сеченова, должен

стать процесс поведения, который можно зафиксировать экспериментально, получив

объективные показатели. Зародилось новое направление – бихевиоризм (или

«поведенческая психология»). В соответствии со взглядами бихевиористов,

поведение является результатом научения, которое, в свою очередь, формируется

под влиянием жизненного опыта.

Позднее исследователи вынуждены были признать, что

реакция на стимул носит индивидуальный характер, то есть между воздействием

стимула и появлением поведенческой реакции происходит активная переработка

поступающей информации. Так возник необихевиоризм, который внес в схему

«S – R» («стимул-реакция») важное дополнение -

«промежуточные переменные»: «S - P – R».

В настоящее время бихевиористские постулаты нашли свое

отражение в таком популярном направлении практической психологии как НЛП (NLP)

– нейро-лингвистическое программирование.

6. Предмет психологии – бессознательное (XX в).

Австрийский ученый З. Фрейд разработал теорию

психоанализа, в которой впервые ввел понятие бессознательного, как глубинные

неосознаваемые побуждения, определяющие поведение человека. Эти глубинные

побуждения и должны быть, по мнению ученого, предметом психологической науки.

Основой предложенного ученым метода является анализ свободных ассоциаций,

сновидений, описок, оговорок и т. д. Основополагающую роль в процессе

формирования, развития человека играют сексуальные влечения.

Ученик Фрейда К. Г. Юнг считал, что психика

формируется не только под влиянием конфликтов раннего детства, но наследует

также образы предков (так называемые «архетипы»), пришедшие из глубины веков.

Поэтому необходимо при исследовании психики учитывать также понятие

«коллективного бессознательного».

Большой вклад в данное направление внесли также А.

Адлер, К.Хорни и др.)

7. Предмет психологии - процессы переработки информации.

Когнитивные теории

основаны на утверждении, что мышление является основой психической деятельности

человека, и знания являются не механической совокупностью полученной из внешней

среды или имеющейся в нем с момента рождения информации, а результатом

когнитивных процессов. В рамках этих теорий одним из основных понятий является когниция

как единица знания.

Гештальт-психология делает центром изучения

познавательные процессы как целостные структуры психики, а основой психической

деятельности человека, его основным побудительным мотивом считают стремление к

созданию завершенного, целостного образа действительности. Основателями гештальт-психологии являются

М.Вертгеймер, К.Кофка и В.Келер. «Гештальт» в переводе с немецкого языка

означает «фигура, форма». Применение этого термина не ограничивается визуальным

или даже сенсорным полем (полем ощущений). По мнению Келера, в него должны быть

включены также процессы научения и памяти, а также стремление, эмоциональное

отношение, действия и др.

8. Предмет психологии - личный опыт человека.

Гуманистическая психология, у истоков которой стояли А.Маслоу, К.Роджерс и др., отходит

от сложившейся традиции, отводя главную роль личному опыту человека. Человек,

по мнению гуманистических психологов, способен самостоятельно находить путь к

развитию своей личности (самоактуализации). Идеи гуманистической психологии

оказались полезными для психологической практики, поскольку позволили

рассматривать личность не только в психотерапевтическом, но и в социальном контексте.

9. Предмет психологии в трудах отечественных

психологов.

В начальный период становления советской психологии

вопрос о ее предмете не привлекал особого внимания. После 1 Всесоюзного съезда

по изучению поведения человека (1930 г.) в советской психологии установилось

разъяснение предмета психологии в виде указания на хорошо знакомые каждому

человеку по его собственному опыту «наши ощущения, чувства, представления,

мысли»[10].

По мнению П. Я. Гальперина, предметом психологии

является ориентировочная деятельность. При этом в данное понятие

включаются не только познавательные формы психической деятельности, но и

потребности, чувства, воля.

К. К. Платонов считает предметом психологии

психические явления. Это очень общее определение предмета психологии при его

конкретизации не противоречит выше указанному подходу.

Для Рубинштейна предметом психологического

исследования является личность, и как основная психологическая категория, и как

методологический принцип.

В целом отечественная психология исходит из того, что

предметом изучения являются психика человека: психические процессы,

свойства, состояния и закономерности его поведения. Существенным моментом

при этом оказывается рассмотрение сознания, его функционирования, развития и

связи с поведением и деятельностью.

Таким

образом, психология как наука является уникальной по ряду причин:

· в

психологии человек одновременно является и субъектом, и объектом познания, так

как свое сознание человек исследует с помощью того же сознания;

· психология

является одновременно и естественной, и гуманитарной наукой;

· единой

психологии не существует. А есть отдельные направления и научные школы, каждая

из которых выделяет свои базовые категории для объяснения проявлений психики;

· психологический

факт во многом зависит от интерпретации его исследователем.

· Помимо

перечисленных уникальных свойств современная психология обладает и иными

особенностями:

· нарастающая

популярность среди специалистов разных областей знания и включение ее во многие

междисциплинарные исследования;

· использование

кибернетических, математических и информационных понятий и модели, а также современных

информационных технологий в психологических исследованиях;

· возросшее

влияния на процессы управления и развитие общества в целом.

Психология, употребляет целую систему общих и частных

методов, или методик. Помимо основных методов, которые применяют в психологии,

используется и ряд вспомогательных методик. Прежде

чем перейти к рассмотрению методов необходимо отметить те принципы, которыми

принято руководствоваться при проведении психологических исследований.

1. Принцип

единства внутреннего и внешнего: психика и сознание изучаются в

единстве внутренних и внешних проявлений.

2. Принцип

взаимозависимости психического и физического: психологические явления

правомерно анализировать с учетом связанных с ними физиологических процессов,

но не отождествлять их.

3.

Принцип историзма:

методика психологического исследования должна опираться на

социально-исторический анализ деятельности человека, поскольку сознание и

образ мыслей людей определяются социально-культурным опытом.

4.

Принцип

индивидуализации исследования

и обобщения его результатов.

Целью психологического исследования должно

быть раскрытие специфических психологических закономерностей, поэтому необходимо

проводить анализ индивидуальных особенностей различных личностей, избегая

оперирования среднестатистическими показателями. Однако, по мнению С.Л.Рубинштейна,

задача теоретического психологического исследования заключается не в жизнеописании

отдельного человека, а в том, чтобы от единичного перейти к выявлению всеобщего

и существенного, т.е. закономерностей.

5.

Генетический принцип: психологические закономерности раскрываются лишь в процессе развития.

6. Принцип

анализа продуктов деятельности: необходимо изучение

продуктов умственной деятельности и творчества человека в исследовании

мышления, воображения, но не путем механической регистрации результатов, а

через раскрытие психологического содержания результатов исследования. Поскольку

один и тот же внешний результат может объясняться различными психологическими

фактами в зависимости от конкретной ситуации, необходимо рассматривать

конкретную личность в конкретной ситуации.

В течение периода развития экспериментальной

психологии сложился целый ряд различных классификаций методов психологического

исследования (например, классификация по Б.Г.Ананьеву). Приведем в пример лишь

один из вариантов, который, на наш взгляд, носит наиболее общий характер[13] (рис.1, 2).

Рис. 1. Методы психологического исследования

Рис. 2. Методы психологического исследования (продолжение)

Основными методами исследования в психологии являются

наблюдение и эксперимент, которые обрели в данной науке

специфические формы.

Внешнее наблюдение может быть включенным

(если исследователь является участником деятельности вместе с испытуемыми) и невключенным

(если наблюдение ведется со стороны).

Кроме того, наблюдение может быть сплошным,

если наблюдается ситуация в целом, и выборочным, если исследователя

интересует конкретная личность или аспект личности.

Тестирование, как разновидность лабораторного

эксперимента (и стандартизированные, и нестандартизированные тесты), в

зависимости от области исследования могут быть подразделены на ряд групп: тесты

способностей, тесты достижения, тесты профпригодности и

пр.

Анализ продуктов деятельности предполагает

такие разновидности методов как контент-анализ, графологический

анализ, а также проективные методики (методика неоконченных предложений,

рисуночные методики, тест Роршарха, методика ТАТ и др.)

Помимо перечисленных существуют методы моделирования,

составления психологической характеристики и вспомогательные методы.

Методика любого психологического

исследования опирается на систему конкретных правил и предполагает определенную

структуру действий:

1)

формулирование цели и

задач исследования;

2)

выдвижение гипотезы;

3)

выбор экспериментального приема и

соответствующего материала;

4)

выделение контрольных и

экспериментальных групп испытуемых;

5)

определение содержания серий

эксперимента;

6)

статистическая и теоретическая

обработка экспериментального материала и т.п.

Вопросы

темы:

1. Происхождение

и функции психики.

2. Структура психической реальности.

3. Психика и организм.

4. Сознание, его структура и свойства.

Цели

и задачи изучения данной темы: сформировать

системные представления о психической реальности и сознании человека, выяснить

соотношение сознания и бессознательного в психике.

В результате успешного изучения

темы Вы:

узнаете:

· о происхождении, свойствах,

структуре, функциях психики человека;

· о соотношении психики и

сознания, сознания и бессознательного;

· о структуре и свойствах

сознания;

·

о специфике

самосознания и его роли в формировании личности и деятельности человека;

и приобретете следующие

профессиональные компетенции:

· умение взаимодействовать с

людьми с учетом представлений о структуре и свойствах психики человека;

·

анализ

деятельности и мотивов поведения людей, на основе знаний о психических

процессах и бессознательной сфере человека.

В процессе освоения темы

акцентируйте внимание на следующих ключевых понятиях:

Психика - форма взаимодействия животного организма с

окружающей средой, опосредствованная активным отражением признаков объективной

реальности.

Психическая реальность - опыт, переживания, включающие в

себя все, что кажется человеку реальным или содержащим в себе силу реальности.

Тропизмы - изменения направления в движении частей растения

под воздействием биологически значимых раздражителей.

Таксисы - инстинктивная форма пространственной ориентации

животных, в соответствии с которой они начинают двигаться либо по направлению к

благоприятным, жизненно необходимым элементам окружающей среды (положительные

таксисы), либо от неблагоприятных (отрицательные таксисы).

Инстинкты совокупность сложных врожденных реакций (актов поведения)

организма, возникающих в ответ на внешние или внутренние раздражения.

Рефлекс – стереотипная ответная реакция организма, вызванная воздействием

факторов внешней или внутренней среды на анализатор.

Поведение - целенаправленная активность животного организма,

служащая для осуществления контакта с окружающим миром.

Психические явления - субъективные переживания или элементы внутреннего

опыта субъекта, отражающие содержание психики человека.

Психические процессы - это психические явления, обеспечивающие ориентировку

человека при взаимодействии с окружающей действительностью и регулирующие его

деятельность.

Познавательные (когнитивные)

процессы – процессы

переработки информации, в основе которых лежит формирование внутренних

(мысленных) представлений о событиях и связях между ними

Эмоциональные процессы - психофизиологические процессы, мотивирующий и

регулирующий деятельность (поведение, восприятие, мышление), отражающий

субъективное значение объектов и ситуаций, и представленный в сознании в форме

переживания.

Волевые процессы - психофизиологические процессы, заключающиеся в

способности сознательно управлять своей психикой и поступками.

Психические состояния - временное своеобразие психической деятельности

субъекта, обусловленное предметом и условиями его деятельности, его отношением

к такой деятельности.

Психические свойства личности – типичные для конкретного

человека особенности его психики.

Сознание - высшая, свойственная только человеку форма понимания

себя и окружающей действительности.

Самосознание - осознание и оценка человеком самого себя как личности,

своего нравственного облика и интересов, ценностей, мотивов поведения.

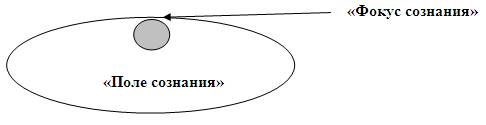

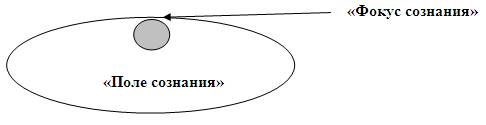

Поле сознания - содержание индивидуального сознания в определенный

момент, в соответствии с актуальными побудителями его активности.

Фокус сознания – область максимальной

концентрации сознания.

Для изучения темы:

1. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2001.

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс

лекций. – М.: ЧеРо, 1996

Обратите внимание на:

· неразрывную связь сознания и

бессознательного при осуществлении деятельности человека;

· на взаимную обусловленность

психических явлений;

· на адаптационную роль

психических процессов и функции познавательных, эмоциональных и волевых

процессов при взаимодействии личности с окружающим миром;

· на зависимость фокуса сознания

от концентрации внимания, что дает возможность отождествлять фокус внимания с

фокусом сознания;

· на существенные отличия сознания

человека от сознания животных;

· на роль самосознания в развитии

личности и человеческого общества в целом.

1.

Как связаны между

собой психика и сознание человека?

2.

В чем

отличие психики человека от психики животных?

3.

Что

объединяет психику человека с психикой высших животных?

4.

Какое

влияние оказывает бессознательное на выполнение человеком разнообразной

деятельности?

5.

В чем

проявляется взаимообусловленность психических явлений? Какую помощь в

организации профессиональной деятельности может оказать понимание этого факта?

Теоретический материал по теме

Вопросы структуры и функции психики неотъемлемы от проблемы

ее происхождения. По этому поводу существует несколько точек зрения.

1. Идеалистическая,

основанная на божественном происхождении души: психическое (душа) не зависит от

биологического (тела, как вместилища души)

2. Дуалистическая,

уравнивающая два начала в человеке: психическое (идеальное) и биологическое

(материальное), которые развиваются параллельно и в некоторой степени связаны

друг с другом

3. Материалистическая, рассматривающая психику как свойство эволюционировавшей

высокоорганизованной живой материи.

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению по этому

поводу, хотя отечественные психологи придерживаются материалистической точки

зрения.

Определение понятия «психика» было рассмотрено выше.

Из него следует, что:

1)

психика – это свойство только

живой материи, причем именно высокоорганизованной;

2)

главная особенность психики –

способность отражать объективный мир в виде собственного (субъективного)

образа – психического образа;

3)

благодаря психике живая материя

способна реагировать на воздействие объектов окружающей среды, то есть,

получая информацию из внешней среды, регулировать внутреннюю.

Таким образом, основными функциями психики являются отражение

и регулирование.

Рис. 3. Основные функции психики

Все живые организмы обладают определенными

психическими возможностями разного уровня сложности. Выделяют несколько форм

активности живого:

1)

тропизмы (от греч. «tropos» - поворот, направление) –

изменение направления движения частей растений под воздействием биологически

значимых раздражителей (света, химических веществ, притяжения земли):

2)

таксисы (от греч. «taxis» - порядок, расположение) –

врожденная способность к пространственной ориентации живых организмов в сторону

жизненно необходимых элементов окружающей среды (положительные таксисы), либо

от неблагоприятных (отрицательные таксисы);

3)

инстинкты (от лат. «instinctus» – побуждение) -

генетически запрограммированные поведенческие акты, характерные для данного

биологического вида и проявляющиеся в соответствии с определенными условиями,

независимо от изменений окружающей среды;

4)

рефлекс (от лат. «reflexus» - отраженный) –

ответная реакция живого организма, обусловленная воздействием факторов внешней

или внутренней среды на анализатор.

Элементарная способность избирательно реагировать на

воздействие внешней среды проявляется уже у одноклеточных и у растений и

называется раздражимостью. Раздражимость проявляется в виде тропизмов

и таксисов.

В результате усложнения условий жизни у живых

организмов возникают более сложные анатомические структуры и сложные формы

реагирования, называемые чувствительностью. Чувствительность свидетельствует о

способности к ощущениям. По мнению А.Н. Леонтьева, появление

чувствительности у животных может служить объективным биологическим признаком

возникновения психики. Способность к ощущениям может рассматриваться не

только как зарождение психики, но и как появление процессов поведения,

как нового типа приспособления к окружающей среде. Поведение – это

сложный комплекс реакций живого организма на воздействие внешней среды.

В процессе отражения и регулирования субъект может

проявлять разную степень активности. Поэтому различают активное и реактивное

отражение, активное и реактивное регулирование. Если субъект

осуществляет осознанную, целенаправленную деятельность, то она считается

активной. Реактивной является деятельность, при которой волевые усилия не предпринимаются

и цели не ставятся, так как она всегда вынужденная, инициированная условиями

внешней среды.

У высокоорганизованных животных вырабатывается гибкая

программа поведения, соединяющая в себе активные и реактивные формы

деятельности с преобладанием первой. Наиболее высокоразвитые животные способны

на интеллектуальные действия. Самое сложное поведение наблюдается у человека, который

способен не только реагировать на изменения окружающей среды, но и формировать

осознанное целенаправленное поведение. Такая возможность обусловлена наличием у

человека сознания.

Таким образом, можно выделить 4 основных уровня

развития психики:

1. Раздражимость.

2. Чувствительность (ощущения).

3. Поведение высших животных (внешне обусловленное

поведение).

4. Сознание человека.

Процесс формирования сознания у каждого человека

индивидуален, происходит поэтапно, продолжается на протяжении длительного

времени и обусловлен как генетическими, так и социальными факторами.

Основной

принцип развития психики – зависимость ее развития от образа жизни живого

организма. При этом не только строение определяет функцию, но и функция –

строение.

В

ходе развития возможные для данного индивида формы поведения, его образа жизни

зависят от уровня развития мозга. В свою очередь, образ

жизни обусловливает строение мозга и его функций. Это означает, что

целенаправленная деятельность способна влиять на развитие тех или иных зон

мозга, а также его возможностей.

Психическая реальность человека многообразна. Она

может быть представлена следующими составляющими (по В.А.Ганзену).

Рис. 4. Составляющие психической реальности

Под внешней реальностью понимают отраженную психикой

конкретного человека реальность внешнего мира. Внутренняя реальность - это

совокупность представлений личности о себе, его духовный мир, впечатления от

пережитого опыта и пр. Самоотражения психики возникают в результате осмысления

собственных внутренних процессов.

В современной психологии принято считать, что психика

может проявлять себя в форме психических явлений, к которым относятся: психические

процессы, психические состояния и психические свойства личности (рис.

5.)

Психические процессы – это психические явления, обеспечивающие получение и переработку

человеком сигналов окружающей действительности. Психические процессы обеспечивают

ориентировку и регулируют деятельность человека.

К психическим процессам относятся: познавательные,

эмоциональные и волевые.

Познавательные процессы – это процессы, обеспечивающие организму отражение и

переработку информации из окружающей среды, то есть познание.

Эмоциональные

процессы – переживания, возникающие в

ответ на воздействия среды. Они являются своеобразным «индикатором»,

показывающим значимость тех или иных изменений для удовлетворения насущных

потребностей организма.

Волевые

процессы осуществляются в связи с целенаправленной, преднамеренной

деятельностью человека и основываются также, как и эмоциональные, на

потребностях личности. Зачатки воли в виде стремлений, тенденций, являющихся

активной стороной потребности, заключены в побуждениях любого действия.

Психическое состояние – это отражение личностью ситуации в виде устойчивого

целостного синдрома (совокупности) в динамике психической деятельности,

выражающегося в единстве поведения и переживания в пределах определенного

временного промежутка.

Таким образом, психические состояния - это результат

взаимодействия психики конкретной личности с теми или иными явлениями

действительности, вызвавшими у данного субъекта определенное отношение. Примеры

классификации психических состояний приведены на рис. 5.

Рис. 5. Виды психических состояний

Психические свойства личности устойчивы, то есть являются типичными для данного

человека особенностями его психики (рис. 6).

Психические процессы, состояния и свойства личности

человека являются едиными проявлениями его психики. Следовательно, одно и то же

проявление психики может рассматриваться с точки зрения разных аспектов.

Например, чувство гнева:

·

как психическое свойство личности

может быть результатом реакции на внешние условия в определенный ограниченный

отрезок времени;

·

оно может оказаться проявлением

психического состояния фрустрации (т.е. состояние неудовлетворенности при

отсутствии ожидаемого результата в ответ на совершаемые действия);

·

может быть проявлением психических

свойств индивида в рамках черт его характера (например, вспыльчивости).

Все основные формы проявления психики, т.е.

психические явления, можно представить в виде следующей схемы (рис. 6).

Рис. 6. Основные формы проявления психики человека

Рассмотренные нами психические явления и

психологические понятия характеризовали психику с точки зрения разных аспектов.

Приведенная на рис. 6 схема структуры психики касается, прежде всего, ее сознательного

уровня. Однако следует указать и на наличие бессознательного уровня в структуре

психики. Бессознательными могут быть как процессы психического отражения, так и

процессы регулирования

В понятие бессознательного разные авторы вкладывают различный

смысл (например, З. Фрейд, К. Г. Юнг, Д. Н. Узнадзе и т. д.) В соответствии с

этим по-разному выглядит соотношение сознания и бессознательного.

Наиболее интересна структура личности, которая

разработана в учении З. Фрейда. Фрейд считает, что бессознательное – это

переживания, подавляемые сознанием, такие, против которых сознание воздвигает

мощные барьеры.

Рис. 7. Структура личности по З.Фрейду

В аналитической психологии Юнга бессознательное имеет

более сложную структуру и включает в себя следующие элементы:

1. Индивидуальное бессознательное:

·

тень (аналог фрейдовского «Ид», но наряду с инстинктивными

побуждениями, содержащий вытесненные мотивы и представления о себе);

·

Анима и Анимус (Анима – представления о женственности в мужском

бессознательном, Анимус – представления о мужественности в женском

бессознательном);

·

самость (внутренние представления о собственном «Я»).

2. Коллективное бессознательное (древнейшие образы и представления, называемые

архетипами, которые передаются из поколения в поколение через социокультурный

опыт конкретной группы людей – нации, народности и пр.)

С точки зрения Д. Н. Узнадзе, понятие бессознательного

следует свести или даже заменить понятием психической установки.

Экспериментальные

данные подтверждают наличие взаимосвязи между физиологическим и психическим

состоянием. Например, влияя на мозг физически (химическими веществами, электрическими

разрядами, хирургическим путем), можно разрушить личность человека, превратив

его в зомби, а также вызвать измененные состояния сознания, различные ощущения,

галлюцинации, эмоции.

Психофизиологические исследования

доказывают, что психические состояния человека неразрывно связаны с наличием

или отсутствием конкретных химических веществ в мозге.

В то же время, любые факторы,

затрагивающие психическое состояние, отражаются на мозге, и на всем организме.

Например, тяжелые негативные переживания могут привести к телесным (психосоматическим)

заболеваниям. В психотерапии существуют методы (эмоционально-образная терапия и

др.), позволяющие через работу с психическим состоянием человека исцелить

больных от таких заболеваний, как

бронхиальная астма, аллергия и пр.Ряд духовных практик (йога, у-шу и пр.) способны изменить

протекание очень многих процессов в организме, вплоть до излечения от тяжелых

заболеваний.

Известен также и эффект плацебо, т.е.

нейтрального вещества, которое

применяется вместо настоящего

лекарства, и оказывает влияние на треть больных, вне зависимости от их

социального статуса, культурного уровня, вероисповедания или национальности.

Приведенные факты указывают на то, что отношение

психики к мозгу нельзя понимать как отношение следствия к причине, поскольку

продукт (психика) способна очень эффективно воздействовать на своего

производителя - мозг.

Сознание –

высший уровень психического отражения и регуляции, присущий только человеку как

общественно-историческому существу.

Сознание человека возникло в процессе

общественно-трудовой практики и неразрывно связано с языком и речью. Сознание

не фотографически отражает явления действительности. Оно вскрывает объективные

внутренние связи между предметами и явлениями. С сознанием связана готовность

человека к познанию самого себя (рефлексия) и других психических явлений.

Особенно важным в отечественной психологии

считается вопрос о соотношении сознания и самосознания.

Самосознание

- это отражение акта собственного сознания (И. М. Сеченов). Самосознание

связано с оцениванием себя, зависящим от успешности деятельности человека. Если

оценка себя окажется неудовлетворительной, человек может заняться либо

самосовершенствованием, либо при помощи защитных механизмов устранить из сознания

эти неприятные сведения.

Этапы развития самосознания С.Л.Рубинштейн

рассматривает как этапы обособления, выделения субъекта из отношений с

окружающим миром и овладения этими связями. Согласно Рубинштейну, сознание и

самосознание – это построение личностью через свои действия отношений с

миром и одновременно выражение своего отношения к миру посредством тех же

действий. Самосознание в таком смысле есть, прежде всего, осознание своего

способа жизни, своих отношений с миром и людьми.

Сознание конкретной личности - это единство

переживания и знания.

Единство сознания и деятельности

проявляется в том, что свойства сознания (и психики в целом) раскрываются через

различные виды деятельности и поведения: движение – действие – поступок. Сам

факт хотя бы частичного осознания человеком своей деятельности – ее условий и

целей – изменяет ее характер и течение.

Сознание - не просто высшее личностное

образование, оно выполняет три взаимосвязанные функции:

· регуляцию психических процессов,

· регуляцию отношений

· регуляцию деятельности субъекта.

В конце XIX века исследователи приступили к изучению и описанию

свойства сознания. Были выделены такие аспекты как «поле» сознания, состояния

сознания.

«Поле сознания» неоднородно с точки зрения двух

аспектов.

·

С точки зрения содержания в

нем одновременно может находиться огромное количество образов (зрительных,

слуховых и других), эмоциональных состояний, мыслей, воспоминаний, побуждений.

·

С точки зрения структуры в

«поле» сознания можно выделить центральную область, где образы отчетливы – «фокус

сознания» (или, «фокус внимания»), а также область, где образы смутны, неопределенны

– «периферия сознания» (рис. 8).

Рис. 8. «Поле» и «фокус» сознания

В зоне ясного сознания («фокус сознания») избирательно

отражаются некоторые сигналы из внутренней и внешней среды. Осознаются в данный

момент времени только возникшие затруднения или значимые раздражители. Привлекая

внимание, они вынуждают человека осознавать их. После нахождения нового способа

регулирования или решения затруднительной ситуации управление снова передается

подсознанию.

К сфере подсознания относятся так называемые вторичные

автоматизмы (ходьба, бег, профессиональные навыки и т. д.), а также психические

явления, протекающие под влиянием факторов, не осознанных человеком (в раннем

младенческом возрасте, у взрослых – в период засыпания, пробуждения, в послеобморочном

состоянии и т. д.).

Движение сознания из одного состояния к другому и изменение

его содержания У.Джеймс назвал «потоком сознания». Степень

концентрации и длительность внимания конкретного человека зависит от

информативности объекта для него.

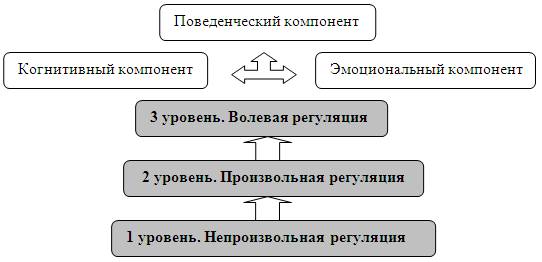

Процессы сознания делятся на два больших класса, в

зависимости от прикладываемых субъектом волевых усилий: на произвольные

и непроизвольные. В зависимости от индивидуальных потребностей человека

и, соответственно, характера его мотивации поток сознания будет спонтанным либо

направляться волевыми усилиями.

Исследователи проблемы сознания выделяют следующие его

основные свойства:

·

реактивность (способность реагировать, отражать объективный мир);

·

рефлексивность (способность к самоотражению);

·

чувствительность (способность к переживанию полученной информации);

·

диалогизм (способность взаимодействовать с самим собой в

процессе познания, рефлексии и переживаний);

·

полифоничность (способность интегрировать в себе отражение

разнообразных аспектов личности субъекта);

·

спонтанность развития (возможность развития неповторимых особенностей к

каждой личности, которые не всегда обусловлены конкретными воздействиями

внешней среды).

Сознание также обладает рядом таких свойств, как,

например, ритмичность и объем. Сигналы, поступающие из внешней

среды последовательно, наше мышление склонно объединять в определенный ритм.

Объединение связанных между собой сигналов в группы позволяет увеличить объем

получаемой информации.

Главными же свойствами сознания являются его активность

и направленность.

Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев выделяют три составляющих

в структуре сознания:

·

чувственную ткань образа;

·

значение;

·

смысл.

В. П. Зинченко добавляет еще один компонент в эту

структуру: биодинамическую ткань движения и действия. Тогда схематично можно

представить себе структуру сознания так (рис. 9):

Рис. 9. Структура сознания

Как видно из рис. 9, сознание проявляет себя как бытийное

(связанное с непосредственным опытом) и рефлексивное (связанное с

пониманием полученной информации).

Под чувственной тканью образа понимают образы

восприятия, возникающие в процессе переработки поступающей в мозг информации –

это совокупность ощущений и эмоциональных процессов, которые они вызвали. Биодинамическая

ткань движения и действия – совокупность ответов на воздействие окружающего

мира, проявляющаяся в поведении.

К основным функциям сознания относятся

следующие:

·

отражательная, которая заключается

в отображении воздействий, которым подвергается организм субъекта;

·

творческая, или креативная,

проявлением которой является способность создавать новое;

·

регулятивно-оценочная,

позволяющая, путем анализа и оценки поступающей информации управлять состоянием

организма и деятельностью субъекта, а также влиять на окружающую среду;

·

рефлексивная, которая проявляется

в отражении сознанием не только воздействий окружающей действительности, но и

анализе самого себя на основе полученной информации;

·

духовная, которая делает возможным

высшее духовное развитие человека, поиск и реализацию высшего смысла жизни.

Вопросы темы:

1. Ощущения и восприятие.

2. Внимание.

3. Память, представление, воображение.

4. Мышление и речь.

Цели

и задачи изучения данной темы: ознакомиться с

особенностями протекания и свойствами психических познавательных процессов, а

также выявить их влияние на профессиональную деятельность менеджера.

В результате успешного изучения

темы Вы:

узнаете:

· каков механизм протекания процесса

познания;

· каковы физиологические основы

познавательных процессов;

· какими свойствами обладают

познавательные процессы;

· какие факторы и как влияют на

процессы познания;

·

в чем

сущность процесса мышления

и приобретете следующие

профессиональные компетенции:

· умение распознавать тип

восприятия и ведущие репрезентативные системы человека и выбирать

соответствующие его возможностям и потребностям приемы взаимодействия;

· умение создавать и редактировать

рекламные материалы, проводить эффективные презентации с учетом свойств

ощущений, восприятия, внимания и представлений;

· умение осуществлять

профессиональную деятельность и заниматься саморазвитием и развитием персонала,

используя знания о закономерностях протекания познавательных процессов.

В процессе освоения темы

акцентируйте внимание на следующих ключевых понятиях:

Ощущения - это

процесс отражения отдельных свойств предметов и явлений объективного

мира при их непосредственном воздействии на органы чувств

Абсолютный минимальный порог чувствительности - минимальная величина, или сила,

раздражителя, воздействие которого позволяет вызвать ощущение.

Абсолютный максимальный порог чувствительности - максимальная величина, или сила,

раздражителя, воздействие которого

позволяет вызвать ощущение.

Дифференциальный порог чувствительности - минимальное различие между двумя величинами

раздражителя, вызывающее едва заметное изменение ощущений.

Анализатор - анатомо-физиологический аппарат, состоящий из рецепторов

(воспринимающих нервных клеток), проводящих нервов и участка в коре головного

мозга.

Рецепторы - нервные образования, преобразующие воздействия внешней или внутренней

среды организма в нервные импульсы.

Синестезия – одно из проявлений феномена взаимодействия ощущений:

возбуждение возникшими ощущениями одной модальности ощущений другой

модальности.

Сенсибилизация - повышение чувствительности нервных центров под

влиянием действия раздражителя.

Восприятие - это процесс активного и субъективного отражения мира в виде целостных

образов

Репрезентативная система - преимущественный способ обработки, хранения и

повторного воспроизведения ранее полученной информации.

Внимание - это

направленная сосредоточенность психической деятельности на определенных

значимых сигналах.

Свойства внимания - связь направленности, объема, распределённости,

сосредоточенности, интенсивности, устойчивости и переключаемости со структурой

деятельности человека.

Фокус внимания – зона наибольшей сосредоточенности на определенных

сигналах.

Поле неясного внимания – это область внимания, которая сконцентрирована

слабее, чем в фокусе внимания.

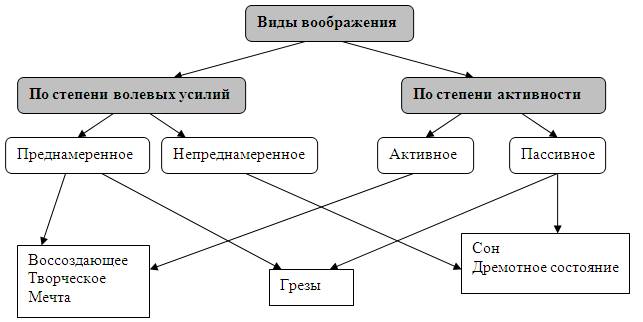

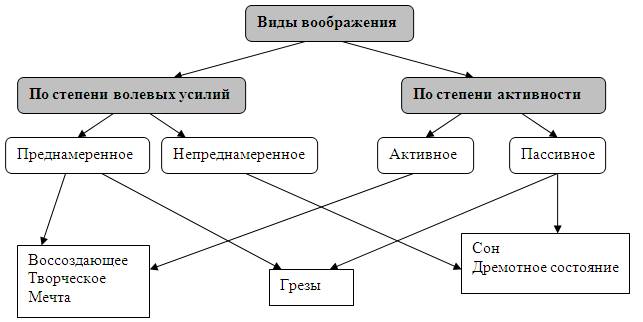

Воображение - психический процесс создания образа предмета, ситуации путем

перестройки имеющихся представлений.

Мышление - совокупность

умственных процессов, лежащих в основе познания.

Речь - процесс

общения посредством языка.

Язык - это

система знаков, функционирующих в качестве средства общения и орудия мысли.

Для изучения темы:

1.

Маклаков А.Г. Общая психология. –

СПб.: Питер, 2001.

2. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. –

3-е изд., с изм. и доп. – СПб.: Свет, 1997.

Обратите внимание на:

· объективный характер ощущений и

субъективный характер восприятия;

· возможности использования

свойств восприятия при разработке презентаций и рекламы;

· необходимость учета особенностей

познавательных процессов при обучении персонала и проведении рекламных и

презентационных мероприятий.

1.

Какие общие

свойства и какие различия можно обнаружить у процессов ощущения и восприятия? Восприятия

и внимания? Восприятия и памяти? Памяти и воображения? Воображения и

представлений?

2.

Как знания о

типах восприятия можно применить в работе с клиентами и партнерами по бизнесу?

3.

Какие

примеры применения приемов творческого воображения в искусстве и промышленности,

кроме перечисленных в тексте пособия, вы можете привести?

4. От каких факторов зависит длительность сохранения

информацию в памяти? Что

может

помешать ее воспроизведению?

5. Какие характеристики человека можно извлечь из его

речи в процессе

собеседования

и по каким признакам речи их можно распознать?

Теоретический материал по теме

Под ощущением понимается процесс отражения отдельных

свойств предметов и явлений объективного мира при их непосредственном

воздействии на органы чувств.

Ощущение — важнейшее проявление всеобщего

свойства живой материи - чувствительности и исходная форма развития

познавательной деятельности. Но это - не единственная форма отражения мира.

Более высокие формы чувственного отражения (восприятие, представление) не сводятся

к сумме или комбинации ощущений. Каждая из форм отражения своеобразна, но без

ощущений невозможна какая бы то ни было познавательная деятельность и психическая

активность человека вообще. Таким образом, реакция на внешний раздражитель,

осуществляемая в ощущениях, превращается в «факт сознания» и является

необходимым условием нормальной работы психики.

Классификация ощущений.

Классификация Ч. Шеррингтона - одна из наиболее

известных - выделяет следующие виды ощущений:

1. По расположению в организме различают:

·

экстероцептивные (поверхностные), возникающие при воздействии внешних

раздражителей на зрительные, слуховые, тактильные рецепторы, расположенные на

поверхности тела и др.;

·

проприоцептивные (кинестетические), отражающие движение и

относительное положение частей тела при помощи рецепторов, расположенных в мышцах,

сухожилиях, суставных сумках;

·

интероцептивные (органические), возникающие при отражении обменных

процессов в организме с помощью специализированных рецепторов (ощущение голода,

жажды).

2. По способам воздействия на организм - контактные и дистантные.

К контактным относятся тактильные, мышечные, вкусовые,

обонятельные ощущения. К дистантным – слуховые и зрительные.

3. По модальности

(специфичности органов чувств): зрительные, слуховые, вестибулярные (ощущения

положения тела в пространстве), осязательные, обонятельные, вкусовые,

двигательные, висцеральные (ощущения внутренних органов).

Существуют интермодальные

(межанализаторные) ощущения – синестезии, которые можно назвать

результатом взаимодействия ощущений.

4.

По времени возникновения в ходе эволюции животного мира: древняя и новая

чувствительность. Так, дистантные ощущения - новые по сравнению с контактными.

Болевая чувствительность является более древней, чем тактильная.

Физиологические основы ощущений.

Физиологической основой ощущений является

условно-рефлекторная деятельность анализаторов, возникающая на базе числа

безусловных рефлексов.

Орган чувств

(анализатор) - анатомо-физиологический аппарат, состоящий из рецепторов

(воспринимающих нервных клеток), проводящих нервов и участка в коре головного

мозга. Такие органы чувств, как глаз, ухо, объединяют десятки рецепторных

окончаний. Воздействие раздражителя на рецептор приводит к возникновению

нервного импульса, который по чувствующему нерву передается в определенные

участки коры больших полушарий головного мозга. Ответная реакция передается по

эфферентному (двигательному) нерву.

Анализаторы обеспечивают деятельность первой

сигнальной системы (то есть системы переработки информации на основе

непосредственных ощущений). Существует и вторая сигнальная система, действующая

на основе первой, но при участии мышления и речи. (Например, ощущение кислого

вкуса при поедании лимона – это результат работы первой сигнальной системы, а

выделение слюны при слове «лимон» - результат деятельности второй).

Анализаторы,

независимо от их функциональной сферы деятельности, обладают рядом общих

свойств.

1. Чувствительность анализатора всегда определяется двумя

«порогами чувствительности» - абсолютным минимальным и абсолютным

максимальным, то есть, соответственно, наименьшей и наибольшей

интенсивностью раздражителя, воздействие которого позволяет вызвать ощущение.

Между чувствительностью (ее порогом) и

силой раздражителя существует обратная зависимость: чем ниже у человека

чувствительность, тем большая сила нужна для возникновения ощущения.

Можно предположить, что сила раздражителя, не

достигающая минимального порога, не способна вызвать ответную реакцию. Однако

эксперименты показали, что регулярное воздействие допорогового раздражителя приводит

к накоплению сигнала и способно вызвать импульс без передачи его в кору больших

полушарий.

Превышение максимального порога вызывает боль,

независимо от модальности сигнала.

2. Наличие способности устанавливать различие по

интенсивности между раздражителями, или дифференциальной чувствительности

(или порог различения).

Экспериментально установлен закон: минимальное

изменение силы сигнала, которое способен различить анализатор - величина

постоянная для данного вида чувствительности. Вместе с тем, важно отметить, что

дифференциальный порог чувствительности изменяется в результате тренировок,

особенно на фоне повышенной мотивации к данной деятельности.

Экспериментальные исследования показали

возможность увеличить чувствительность к различению в десятки раз.

3.

Способность анализаторов подстраивать

уровень своей чувствительности к интенсивности раздражителя, или способность к

адаптации.

Адаптация — приспособление чувствительности к постоянно

действующему раздражителю, проявляющееся в понижении или повышении порогов.

Например, пребывание в абсолютной темноте повышает чувствительность к свету за

40 минут примерно в 200 тысяч раз.

4. Тренируемость анализаторов,

то есть повышение чувствительности и ускорение адаптационных процессов под

влиянием самой сенсорной деятельности.

5. «Инерция»

ощущений, или сохранение последовательных образов - способность

анализаторов сохранять ощущение в течение некоторого периода после прекращения

действия раздражителя. Это происходит благодаря тому, что возбуждение зон в

коре головного мозга не прекращается мгновенно, сразу после прекращения

действия раздражителя (последействие).

6.

Контраст - изменение интенсивности и качества ощущений под

влиянием предшествующего или сопутствующего раздражителя. Например, одна и та

же фигура на черном фоне кажется светлее, на белом - темнее.

7. Постоянное взаимодействие анализаторов в нормальных

условиях, приводящее к взаимодействию ощущений — изменению

чувствительности одного анализатора под влиянием деятельности другого.

Общая закономерность взаимодействия

ощущений такова: слабые раздражители в одной анализаторной системе повышают

чувствительность в другой. Например, вкусовые

ощущения наряду с обонянием, влияют на пороги других рецепторных систем,

например на остроту зрения и слуха. Частным случаем взаимодействия ощущений

является синестезия — возбуждение возникшими ощущениями одной

модальности ощущений другой модальности.

Повышение чувствительности в результате

взаимодействия анализаторов, а также систематических упражнений называется сенсибилизацией.

Уровень чувствительности нервной системы –

это показатель типа высшей нервной деятельности человека.

Рассматривая ощущение как отражение, нужно помнить и о

другой стороне – регуляторной. Оценка расстояния, сила действия руки на

предмет, громкость произнесенного слова регулируются возникшими ощущениями.

Восприятие –

это активное и субъективное отражение мира в виде целостных

образов (интегральной картины). Восприятие человека –

не только чувственный образ, но и его осознание. Восприятие, как и любой

другой психический феномен, можно рассматривать как процесс и как результат.

Процесс восприятия протекает в связи с

другими психическими процессами личности: ощущениями (получение информации), мышлением

(мы осознаем то, что перед нами находится), речью (называем предмет

восприятия), чувствами (определенным образом относимся к тому, что

воспринимаем), волей (в той или иной степени произвольно организуем процесс

восприятия). Восприятие включает прошлый опыт человека в виде представлений и

знаний.

Физиологические основы восприятия.

Физиологической основой восприятия

является комплексная деятельность системы анализаторов. В результате взаимодействия

системы анализаторов: зрительных, слуховых, моторных, осязательных и др,

разрозненные ощущения объединяются в целостный образ предмета или явления.

Важную функцию в процессе восприятия

человека выполняет вторая сигнальная система. Вторая сигнальная система делает

воспринимаемый предмет словесным сигналом, определяет понимание первосигнальных

раздражителей.

Свойства восприятия.

1. Константность

– относительная независимость образа от условий восприятия, (расстояния до

предмета, условий освещенности, угла восприятия и т. д.), благодаря которой

человек способен распознавать знакомые предметы в разнообразных меняющихся

обстоятельствах

2. Предметность

– восприятие объекта как обособленного в пространстве и времени, как отдельного

физического тела.

3. Целостность

– внутренняя взаимосвязь частей и целого в образе..

4. Структурность – способность выделять в потоке связанных сигналов или в

целостном образе отдельные элементы (например, слышать отдельные звуки в

мелодии).

5. Осмысленность

восприятия – способность понимать сущность предмета.

6. Категориальность – отнесенность каждого образа к некоторому классу объектов, имеющему

название.

Восприятие целого влияет и на восприятие

его частей. Несколько правил группировки частей в целое были сформулированы М.

Вертхаймером.

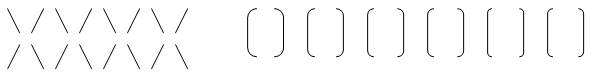

1.

Правило сходства: чем больше части картины похожи друг на друга, с тем

большей вероятностью они будут восприниматься как расположенные вместе. В

качестве группирующих свойств может выступать сходство по размеру, форме, по

расположенности частей.

2.

Правило общей судьбы. Множество элементов, движущиеся с одинаковой

скоростью и по одной траектории, воспринимаются целостно, как единый движущийся

объект. (или когда эти объекты неподвижны но движется наблюдатель).

3.

Правило близости. В любом поле, содержащем несколько объектов, те из

них, которые расположены наиболее близко к друг другу, воспринимаются как

единый объект.

4.

Правило «вхождения без

остатка». При восприятии совокупности

объектов проявляется тенденция к включению всех без исключения элементов в

общую картину.

5.

Правило замкнутости. Из двух или серии взаимосвязанных

замкнутых или разомкнутых фигур воспринимаются замкнутые (рис. 10).

Рис. 10. Замкнутые и разомкнутые фигуры

6.

Правило влияния установки и

поведения наблюдателя. В зависимости

от установки, то есть от фокуса внимания, наблюдатель воспринимает, в первую

очередь, те объекты, которые соответствуют его актуальному интересу.

7.

Правило влияния прошлого опыта. В незнакомых объектах наблюдатель стремится отыскать

знакомые ему элементы. Так, например, смысл фразы, напечатанной без пробела,

вполне осознается: навосприятиевлияетустановканаблюдателя.

Важнейшим феноменом восприятия является

отнесенность предметного образа к реальному миру – феномен проекции.

К примеру, человек видит не просто изображение предмета на сетчатке

глаза, а осознает его в соответствии с реальным опытом, связанным с этим

объектом. В частности, изображение объектов проецируется на сетчатку глаза в

перевернутом виде, однако на основании личного опыта человек мысленно

«переворачивает» изображение и воспринимает объекты в их реальном положении. Этот

феномен можно проследить на всех уровнях организации личности.

Виды

восприятия.

Восприятие различается по видам в

зависимости от преобладающей роли того или иного анализатора в отражательной

деятельности:

Любое восприятие определено деятельностью

не одного, а нескольких анализаторов. Значение их может быть неравнозначно: какой-то

из анализаторов является ведущим, другие дополняют восприятие предмета или

явления. Так, во время видео-лекции или демонстрации учебных кинофильмов у студентов

возникает зрительно-слуховое восприятие.

В зависимости от степени целенаправленности

деятельности, восприятие разделяют на преднамеренное (произвольное) и непреднамеренное

(непроизвольное).

Непреднамеренное восприятие может быть

вызвано как особенностями окружающих предметов. В непреднамеренном восприятии

нет заранее поставленной цели и отсутствует активность.

В преднамеренном восприятии человек ставит

цель, прилагает волевые усилия, чтобы лучше реализовать возникшее намерение,

произвольно выбирает объекты восприятия.

В процессе познания окружающей действительности

восприятие может переходить в наблюдение. Наблюдение — целенаправленное,

планомерное восприятие объектов, в познании которых заинтересована личность.

Восприятие, внимание, мышление и речь объединяются при наблюдении в единый

процесс умственной деятельности.

Восприятие различается в зависимости от

воспринимаемого объекта. Говорят о восприятии пространства, времени,

движений, предмета, речи, музыки, восприятии человека человеком

Имеются случаи, когда наше восприятие мира

искажается. Это происходит, когда от самих предметов поступают противоречивые

сигналы или когда мы их неправильно интерпретируем. В большей мере известны

зрительные иллюзии, эффект от которых широко используется в дизайне, макияже,

архитектуре и ином творчестве. Например, светлые части объекта кажутся более

крупными и выпуклыми, чем затененные того же размера.

Искажению также способствует так называемый «стереотип

ожидания», который заключается в отказе от обработки полной информации,

восприятия всех сигналов от объекта. В этом случае, надеясь на полученный ранее

опыт, человек ограничивается восприятием минимального количества стандартных

сигналов и делает вывод в соответствии с ними. Это может привести к

«навешиванию ярлыков» и серьезным ошибкам в трудовой деятельности.

Типы восприятия и наблюдения.

Восприятие человека характеризуются как

общими закономерностями, так и индивидуальными особенностями. В человеческой

практике и при психологическом изучении особенностей восприятия людей сложились

знания о следующих основных типах восприятия и наблюдения: синтетическом,

аналитическом, аналитико-синтетическом и эмоциональном.

У людей синтетического типа

проявляется явная склонность к обобщенному отражению явлений и к определению основного

смысла происходящего, часто игнорируя детали.

Люди аналитического типа

скрупулезно вникают в детали, преувеличенно внимательно относясь к ним, но

нередко затрудняются понять основной смысл явлений.

У людей аналитико-синтетического

типа восприятия и наблюдения в равной мере обнаруживается стремление к

пониманию основного смысла явления и фактическому его подтверждению. Такие

люди всегда соотносят анализ отдельных частей с выводами, установление фактов с

их объяснением. Этот тип в жизни встречается чаще других.

Люди эмоционального типа восприятия

предметное отражение окружающей действительности они подменяют излишним

вниманием к своим переживаниям. Они не столько выделяют сущность явления и его

частности, сколько стремятся поделиться переживаниями, вызванными им.

Репрезентативные системы.

Восприятие и переработка информации всегда происходит

по трем сенсорным каналам: визуальному (зрительному), аудиальному

(слуховому) и кинестетическому (телесно-эмоциональному).

Сенсорные

каналы восприятия носят название репрезентативных систем, или модальностей.

Каждый человек, обладая всеми тремя репрезентативными системами, предпочитает,

как правило, доверять только одной или двум из трех. Эти предпочитаемые каналы

являются ведущими и информация, поступающая через них, обычно расценивается

человеком как наиболее достоверная.

Визуальная

система предполагает

восприятие через зрительные образы: форму, цвет, размеры предметов, движения

тела, мимику и имидж партнера.

Аудиальная

система связана с восприятием через

слуховые образы: речь (с ее оттенками, интонациями и пр.), музыку, звуки

природы.

Кинестетическая

система базируется на восприятии

через ощущения тела: тактильные (прикосновение) температурные, двигательные,

обонятельные (запах), вкусовые.

В

соответствии с ведущими сенсорными каналами восприятия каждого партнера можно

отнести к одному из трех типов: визуалам, аудиалам или кинестетикам.

Ведущая репрезентативная система отражает деятельность мозга в данный момент.

Внимание –

это направленная сосредоточенность психической деятельности на определенных

значимых сигналах (как внутренних, так и внешних), что означает ограничение

поля восприятия, избирательный характер психической деятельности, при которой

человек избирает из совокупности сигналов только те, которые считает актуальными

для себя. Направленность внимания предполагает также и сохранение

деятельности на определенный промежуток времени. В противном случае сигналы

невозможно будет обработать. Это означает, что внимание предполагает углубление

в деятельность, сосредоточение на ней. Таким образом, наиболее важными

характеристиками внимания считаются направленность и сосредоточенность

психической деятельности.

Выше мы уже отмечали, что внимание и сознание

неразрывно связаны. И действительно, графическое изображение структуры внимания

аналогично рисунку 8. Если заменить обозначение «Поле» сознания на «Поле»

неясного внимания, а «Фокус» сознания на «Фокус» внимания, то получится схема,

иллюстрирующая структуру внимания.

Сущность внимания заключается в избирательном

характере психической деятельности.

Физиологическими основами внимания являются ориентировочный рефлекс, в результате

которого в ответ на сигнал возбуждается определенная зона коры больших

полушарий головного мозга, и явление «отрицательной индукции», благодаря

которому возбуждении одних нервных центров вызывает торможение других.

«Отрицательная индукция» препятствует хаотическому распространению импульса и

позволяет осуществлять целенаправленную деятельность. Внимание – это фильтр,

отбирающий информацию именно на начальном этапе поступления в нервную систему.

Виды

внимания.

Если направленность и сосредоточенность носят

непроизвольный характер, речь идет о непроизвольном внимании. По мнению

К. К. Платонова, одной из форм непроизвольного внимания является установка (состояние

готовности или предрасположенности личности к действию определенным образом).

Если направленность и сосредоточенность внимания

связаны с сознательной целью, речь идет о произвольном внимании.

Н. Ф. Добрынин выделил еще один вид внимания – послепроизвольное

внимание. Это внимание, естественно сопровождающее деятельность

личности. Возникает оно, если личность поглощена деятельностью; связано с

наличной системой ассоциаций.

Свойства внимания

1. Устойчивость

– длительность привлечения внимания к одному и тому же объекту или к одной и

той же задаче.

2. Концентрация внимания – степень интенсивности, сосредоточенности на объекте

при ограниченности поля восприятия.

3. Распределение внимания – субъективно переживаемая способность человека

удерживать в центре внимания несколько разнородных объектов одновременно или

выполнять одновременно несколько видов деятельности.

4. Переключаемость

– осмысленное перемещение внимания с одного предмета на другой (или переход от

одного вида деятельности к другому).

5. Отвлекаемость

– непроизвольное переключение внимания с одного предмета на другой.

6. Предметность

внимания связана со способностью выделять определенные комплексы сигналов в

соответствии с поставленной задачей, личной значимостью, актуальностью сигналов

и т. д.

7. Объем – это

количество отдельных (не связанных друг с другом) объектов, которое человек

может охватить одновременно с достаточной ясностью. По результатам опытов было

выяснено, что в среднем объем внимания равен 5 +/- 2 объекта (по другим данным это 7+/- 2 объекта) Фиксированный объем является основной

характеристикой внимания. Объем внимания нельзя изменить с помощью обучения и

тренировки.

Важно также рассмотреть вопрос о рассеянности.

Выделяют два типа рассеянности: подлинную и мнимую. Подлинная

рассеянность проявляется в неспособности человека в течение необходимого времени

сосредоточиться на одном объекте. Она характеризуется большой отвлекаемостью.

Мнимая же рассеянность – это результат особой углубленности, сосредоточенности

на одном предмете, вследствие чего на остальных объектах внимание субъекта

зафиксироваться не может.

Память – это психический процесс запечатления,

сохранения и воспроизведения следов прошлого опыта.

Память является основой психической жизни

личности. Без сохранения следов воздействовавших раздражителей каждое ощущение

и восприятие переживалось бы как впервые возникшее. Память лежит в основе большинства

психических процессов и является одной из основных форм организации психической

жизни.

Классификация видов памяти представлена на

рис. 11.

Рис. 11. Виды памяти

Генетическая память (наследственная) – определяет формирование

организма, его структур в виде кодов ДНК.

Прижизненная – это хранилище информации, полученной с

момента рождения до смерти. Она, в свою очередь, подразделяется на следующие

виды:

1)

по характеру психической

активности, преобладающей в деятельности - на двигательную, эмоциональную,

образную и словесно-логическую;

2)

по характеру целей деятельности —

на непроизвольную и произвольную;

3)

по продолжительности закрепления и

сохранения материала — на кратковременную, долговременную, оперативную и

иконическую (по некоторым источникам - эконическую).

Двигательная (или моторная) память — это запоминание, сохранение и воспроизведение

различных движений. Двигательная память является основой для формирования

различных практических и трудовых навыков, равно как и навыков ходьбы, письма

и т. д.

Эмоциональная память — заключается в нашей способности запоминать и

воспроизводить чувства.

Образная память — это память на представления, картины природы и

жизни, а также на звуки, запахи, вкусы и др. Следует отметить, что многие

исследователи разделяют образную память на зрительную, слуховую, осязательную,

обонятельную, вкусовую. Подобное разделение связано с преобладанием того или

иного типа воспроизводимых представлений.

Иконическая (эконическая) память, которую иначе называют мгновенной,

длится до нескольких секунд и заключается в сохранении информации до тех пор,

пока рецепторы органа чувств остаются возбужденными после непосредственного

восприятия сигнала. Например, если посмотреть на объект, а потом закрыть глаза,

на сетчатке некоторое время сохраняется образ данного объекта.

Оперативная память позволяет сохранить информацию на период

выполнения действия или операции. Например, незнакомый телефонный номер

удерживается в памяти до тех пор, пока человек набирает его.

Кратковременная память связана с запечатлением информации на

ограниченный срок (например, до экзамена) и прекращает свое влияние вскоре

после достижения цели. Длительность кратковременной памяти оценивается

исследователями по-разному. Объем кратковременной памяти равен 7+/-2 единицы

(Закон Эббингауза).

Долговременная