Интернет-курс по дисциплине

«Информатика»

Прохорский Г.В.

Интернет-курс по дисциплине

«Информатика»

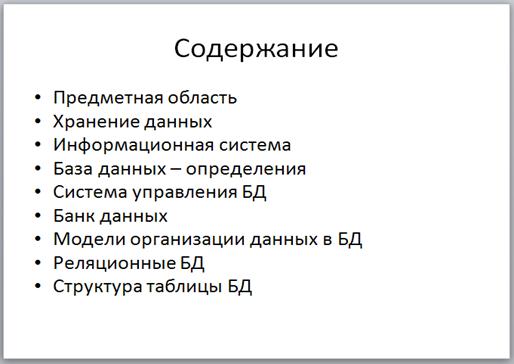

Содержание

Тема 1. Основные понятия и задачи информатики

Вопрос 1. Понятие, структура и задачи информатики.

Вопрос 2. Информация, данные и знания.

Вопрос 3. Основные свойства информации.

Вопрос 4. Информационные процессы, системы и технологии.

Вопрос 5. Информатизация общества.

Тема 2. Математические основы информатики

Вопрос 2. Количественные характеристики информации.

Вопрос 3. Представление информации в ЭВМ.

Вопрос 4. Элементы алгебры логики.

Тема 3. Технические средства (hardware)

Вопрос 1. Определение, назначение, структура.

Вопрос 2. Состав персонального компьютера.

Вопрос 3. Основные характеристики современных компьютеров.

Вопрос 2. Способы представления алгоритмов.

Вопрос 4. Типы структур алгоритмов.

Вопрос 6. Программное обеспечение компьютера.

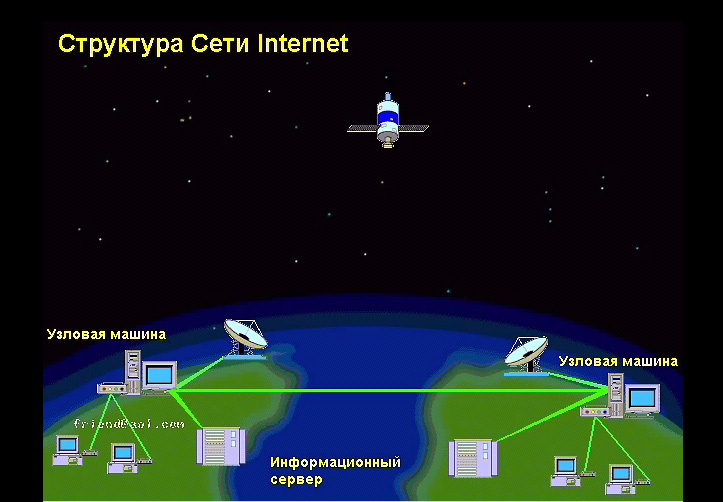

Вопрос 1. Определение, назначение и состав сети.

Вопрос 3. Глобальная компьютерная сеть Интернет.

Вопрос 4. Сервисы сети Интернет.

Вопрос 5. Адресация в сети Интернет.

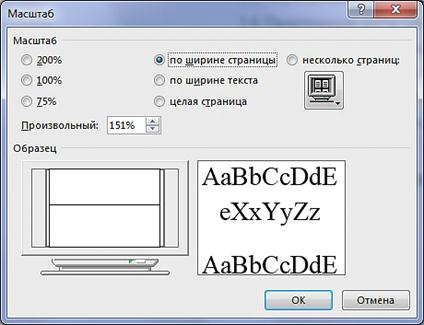

Тема 6. Основы работы с операционной системой MS Windows

Вопрос 1. Операционная система персонального компьютера.

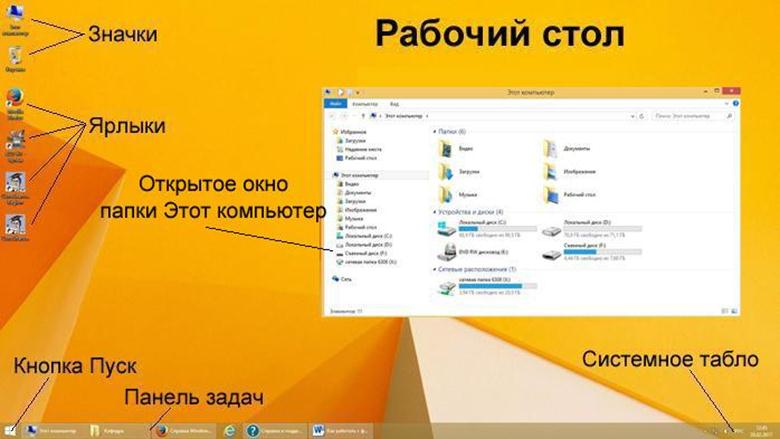

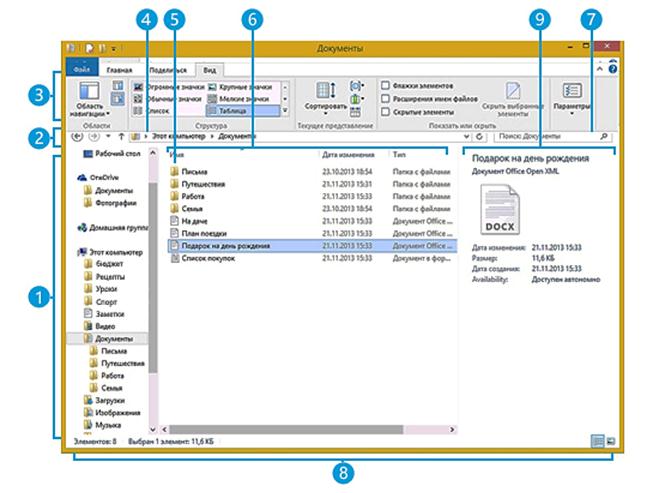

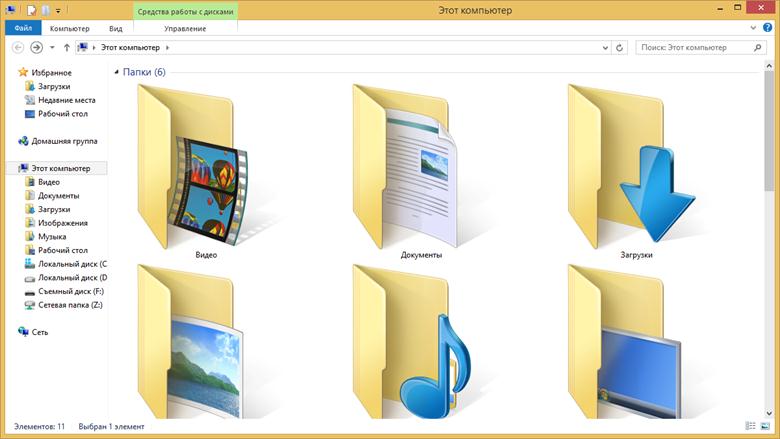

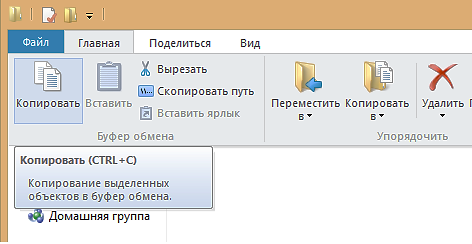

Вопрос 2. Пользовательский интерфейс ОС Windows 8.1.

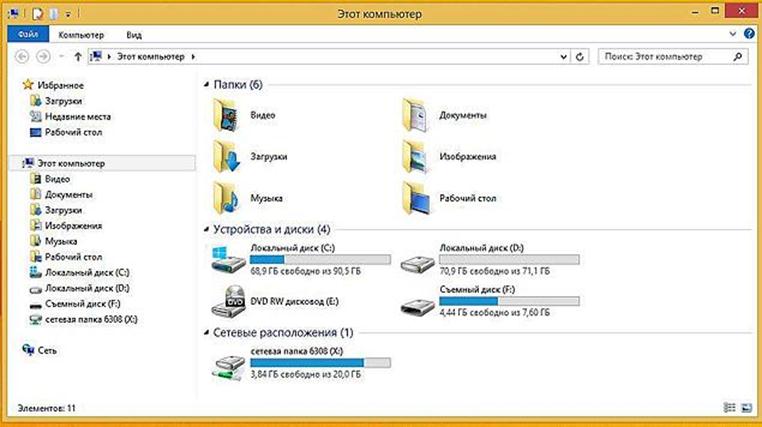

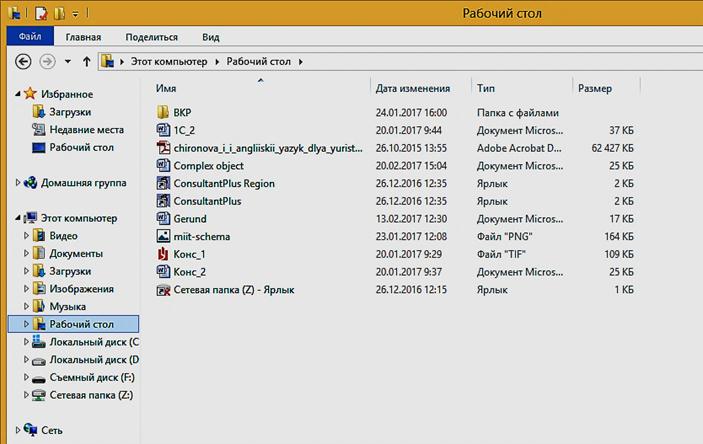

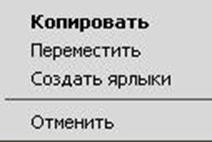

Вопрос 3. Формирование файловой структуры компьютера.

Вопрос 4. Практическая часть: Создание папок пользователя.

Тема 7. Подготовка текстовых документов

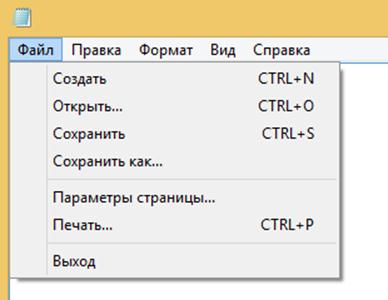

Вопрос 1. Основные возможности текстового процессора MS Word 2013.

Вопрос 2. Клавиатура и принципы работы с ней.

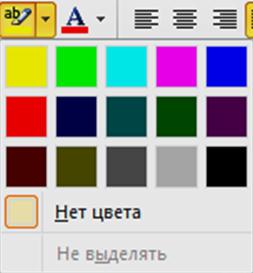

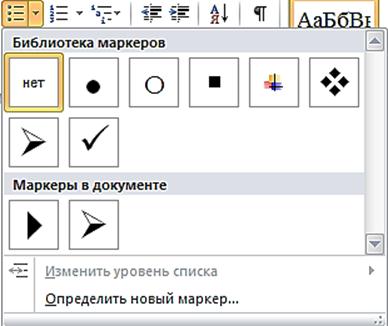

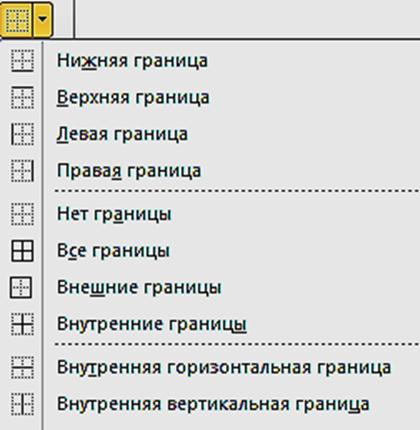

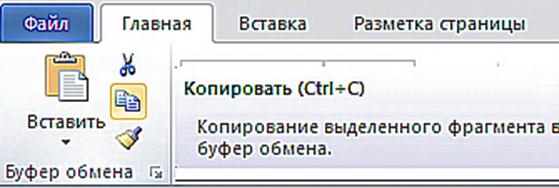

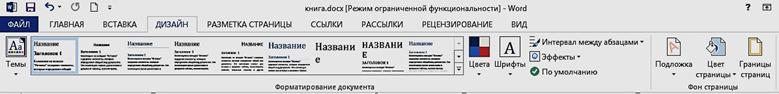

Вопрос 3. Интерфейс текстового процессора MS Word 2013.

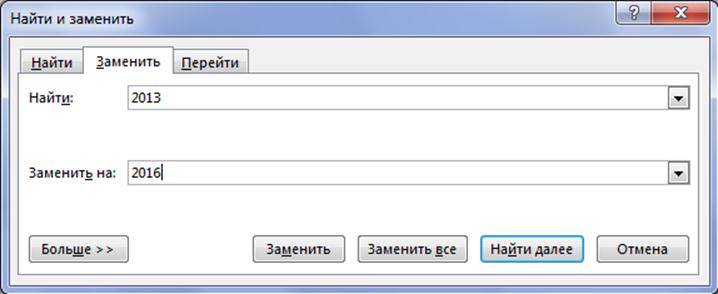

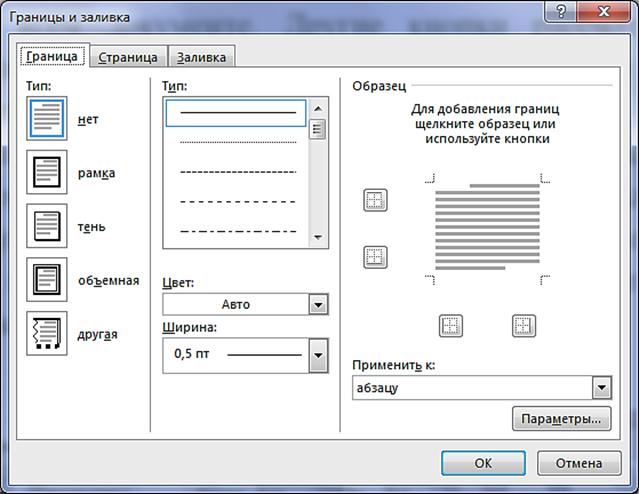

Вопрос 4. Инструменты создания и оформления документов MS Word.

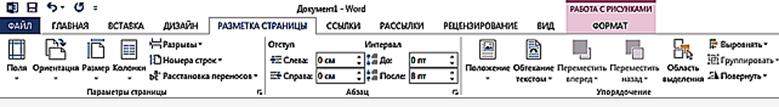

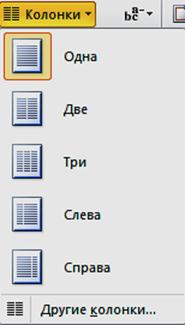

Вопрос 5. Принципы редактирования и форматирования документов.

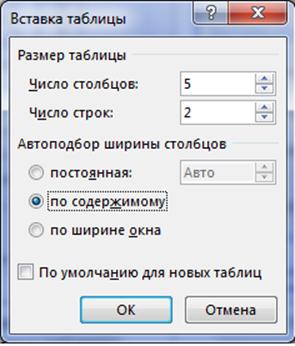

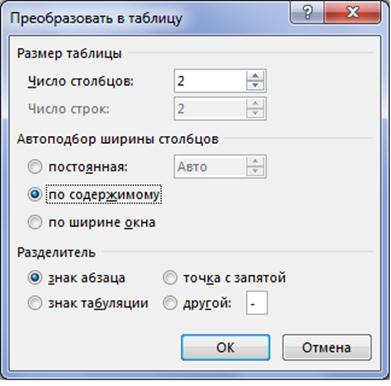

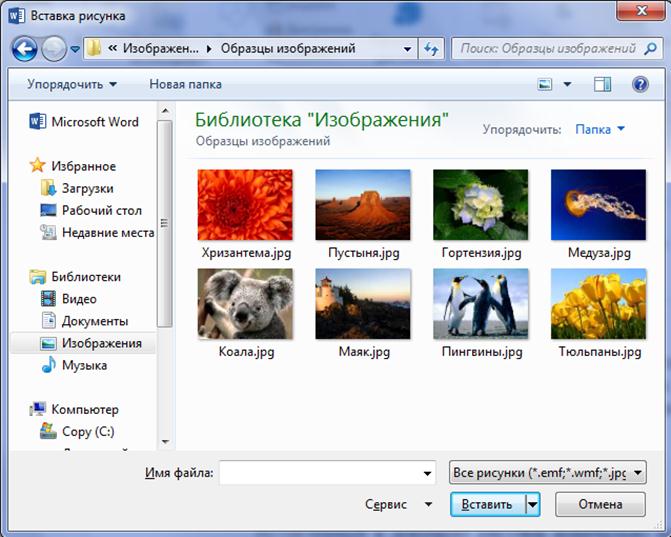

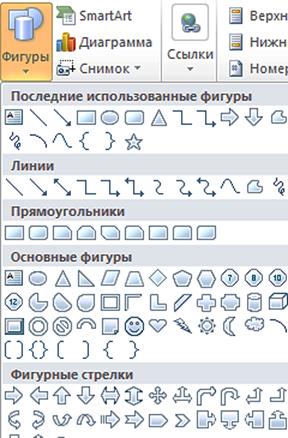

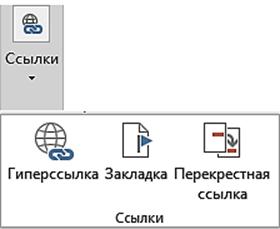

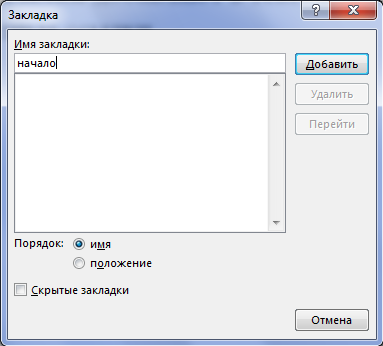

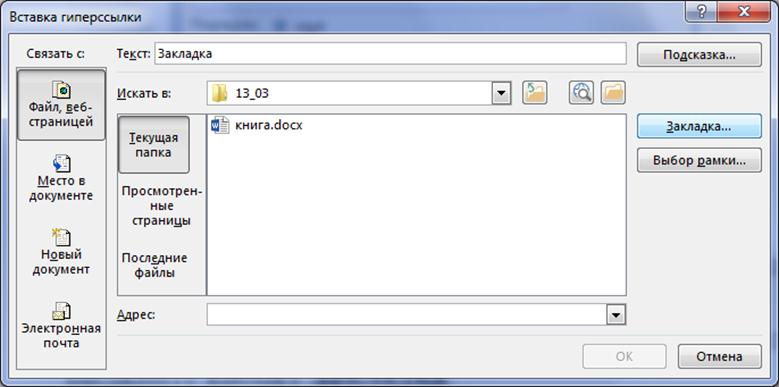

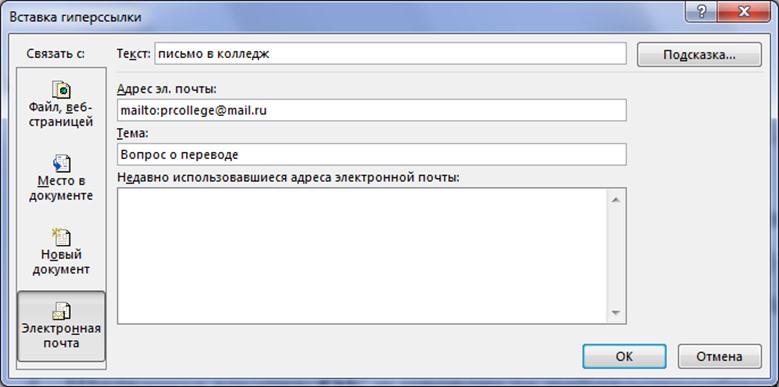

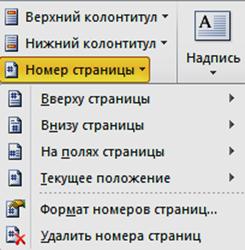

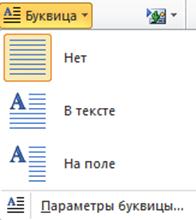

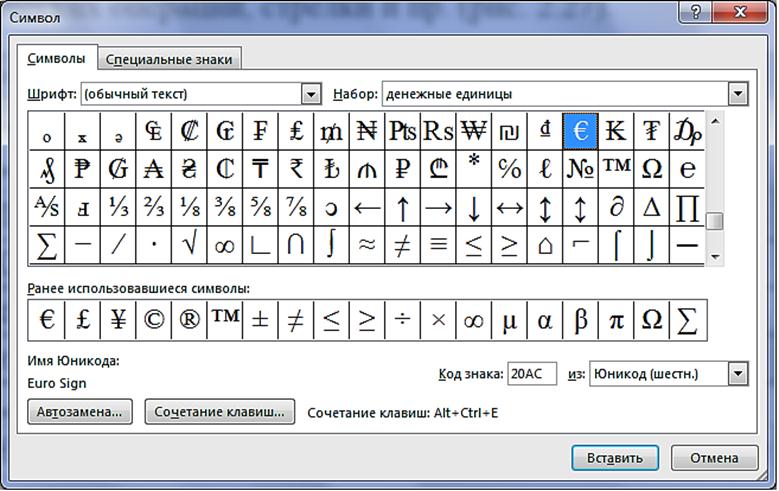

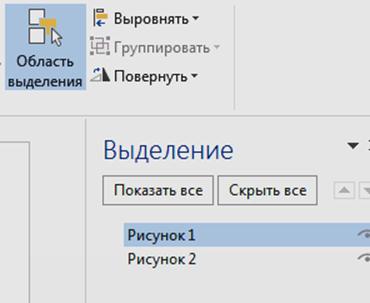

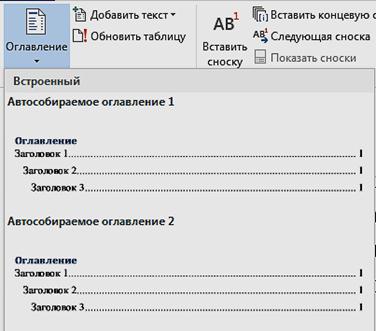

Вопрос 6. Вставка элементов на страницу документа.

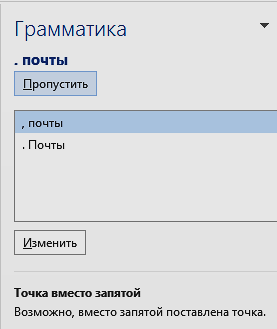

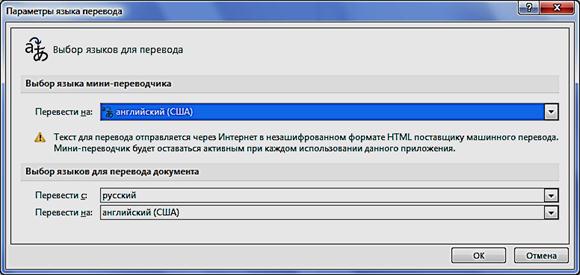

Вопрос 7. Дизайн, Разметка страницы и Рецензирование.

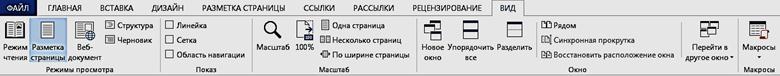

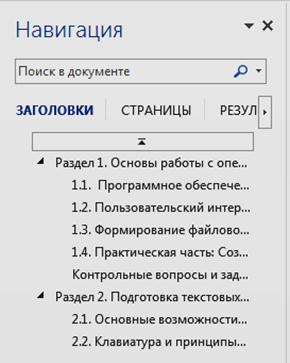

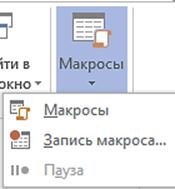

Вопрос 8. Управление видом документа.

Вопрос 9. Сохранение документов МS Word.

Тема 8. Табличный процессор MS Excel

Вопрос 1. Электронные таблицы.

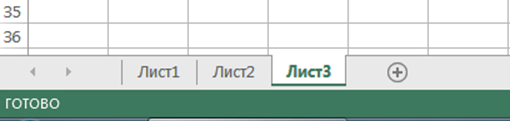

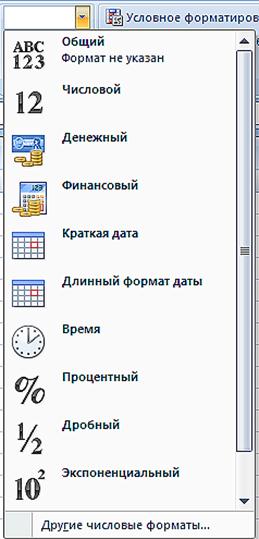

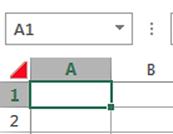

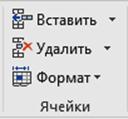

Вопрос 2. Интерфейс табличного процессора MS Excel 2013.

Вопрос 3. Структура таблицы MS Excel.

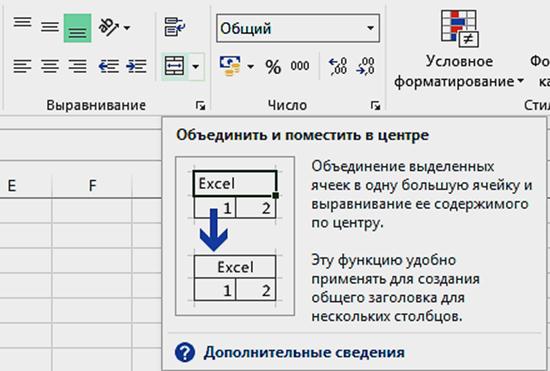

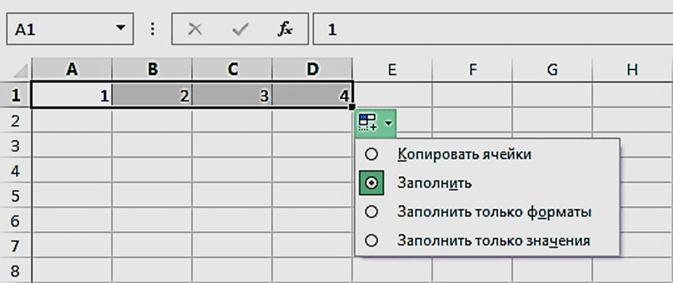

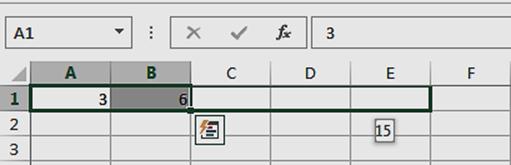

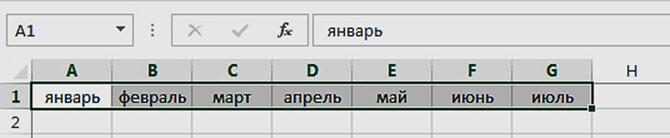

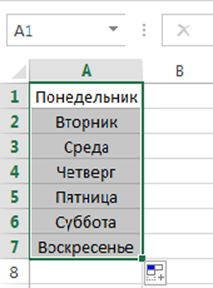

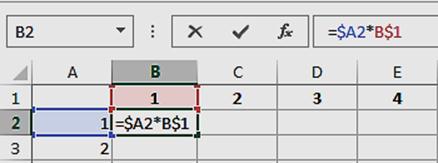

Вопрос 4. Ввод данных в таблицу, копирование и перемещение.

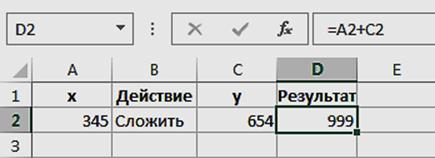

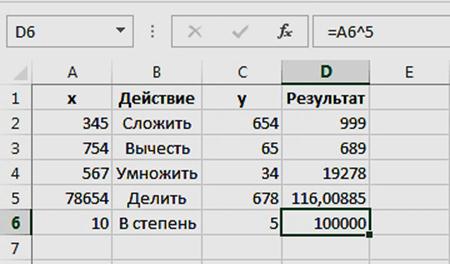

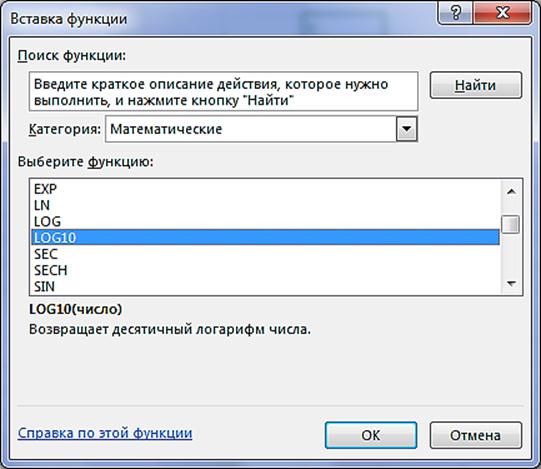

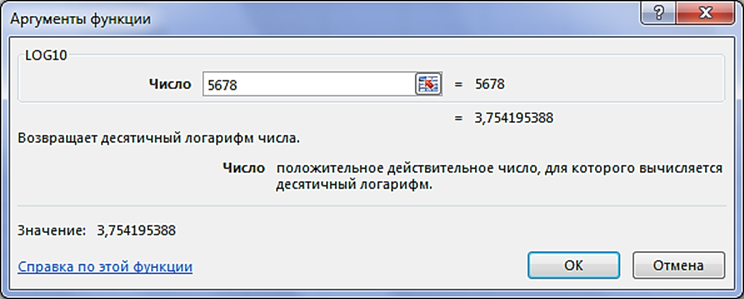

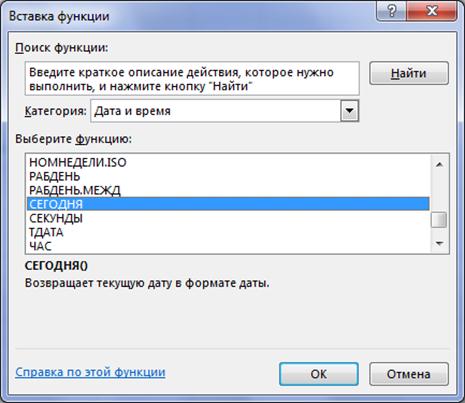

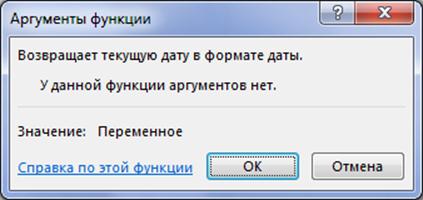

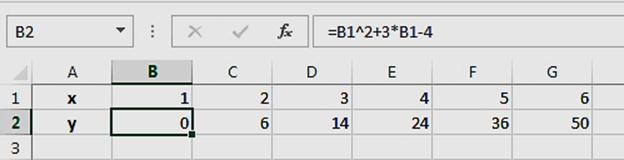

Вопрос 5. Проведение математических вычислений в таблицах MS Excel.

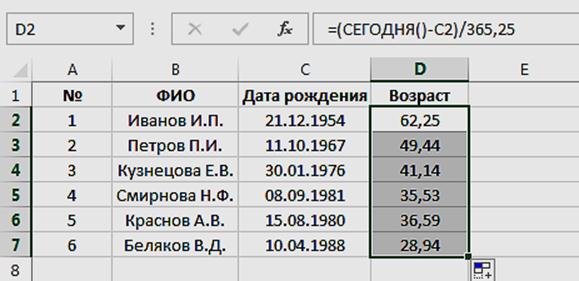

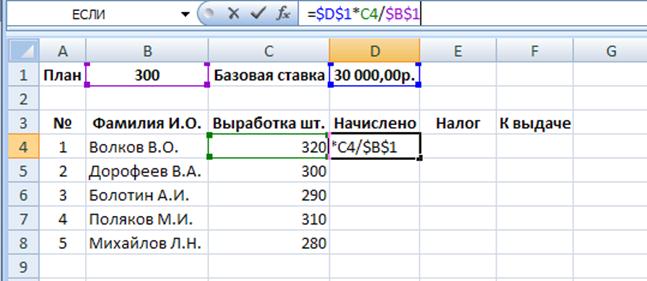

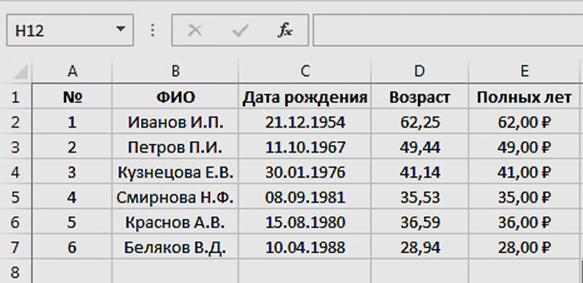

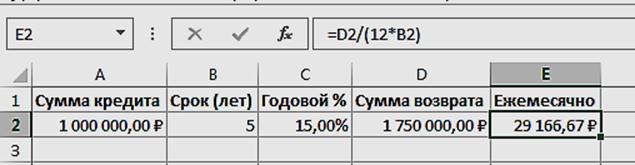

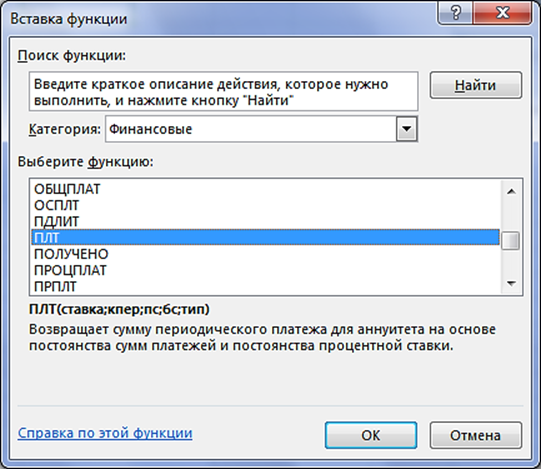

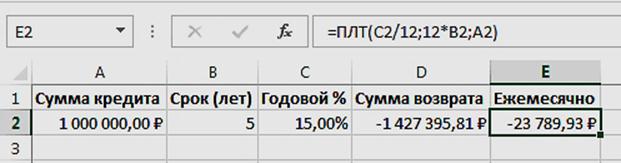

Вопрос 6. Примеры решения вычислительных задач.

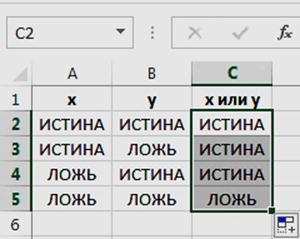

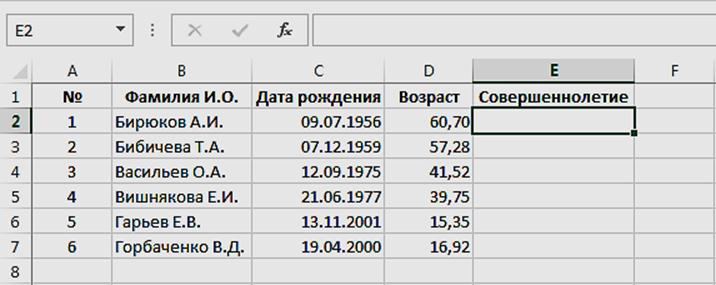

Вопрос 7. Логические переменные, функции и выражения.

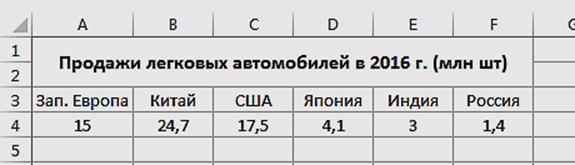

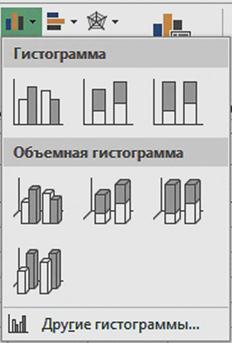

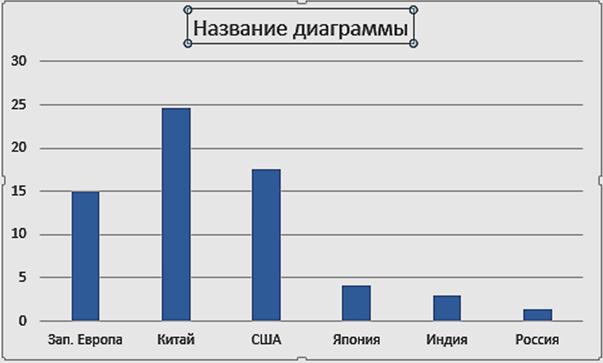

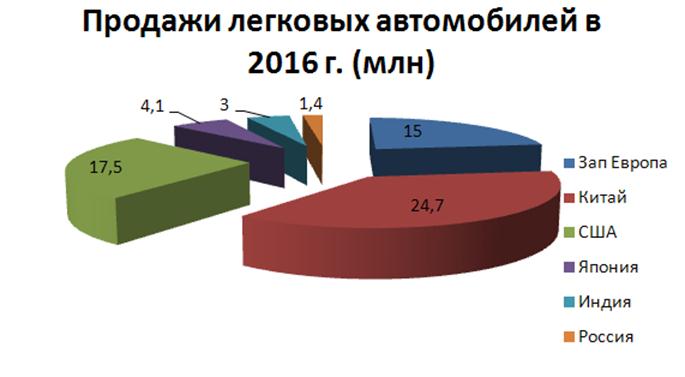

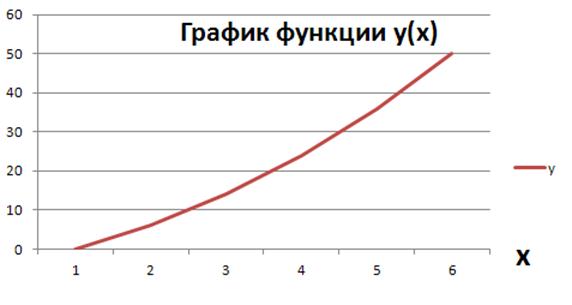

Вопрос 8. Использование диаграмм и графиков в MS Excel.

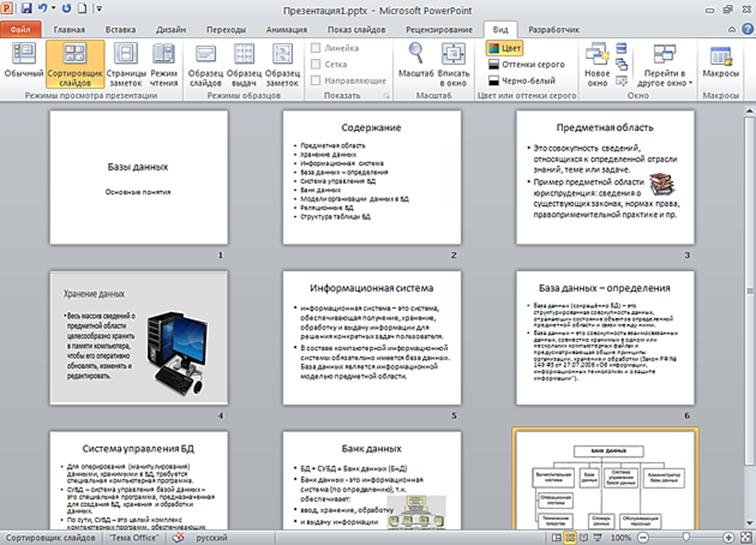

Тема 9. Работа с базами данных

Вопрос 1. Базы данных. Основные понятия.

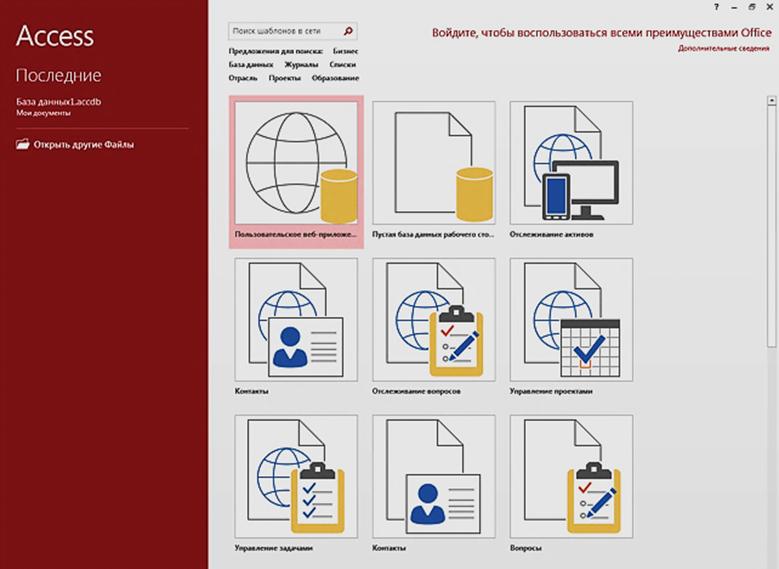

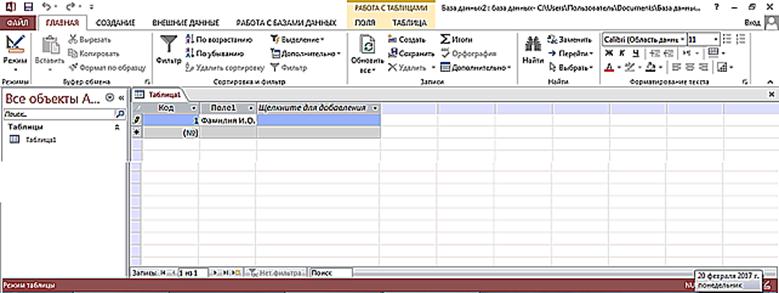

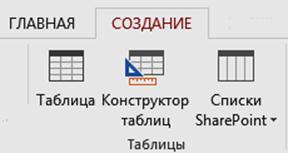

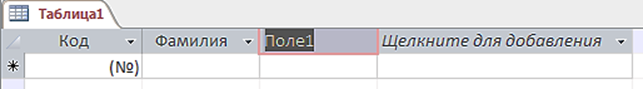

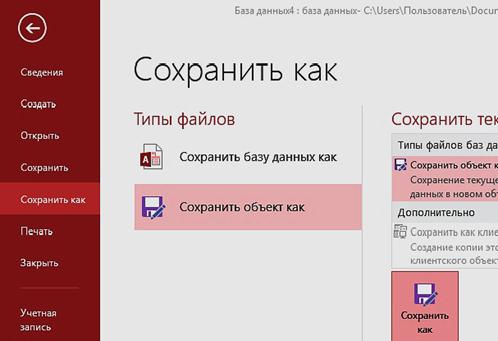

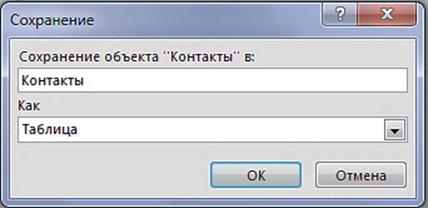

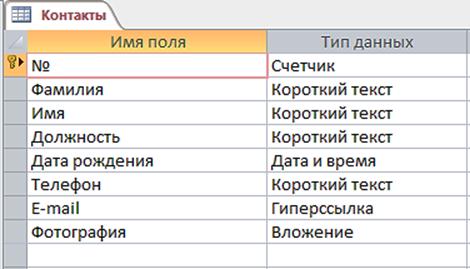

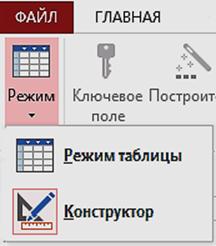

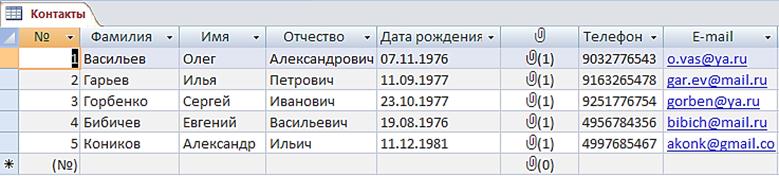

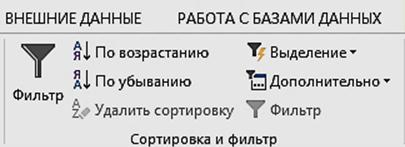

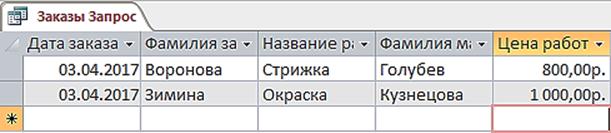

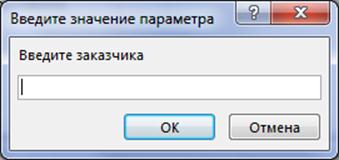

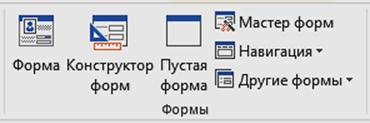

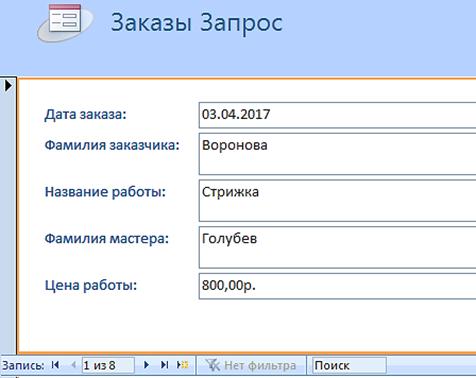

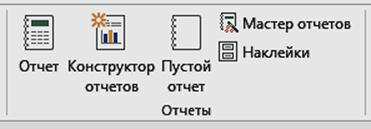

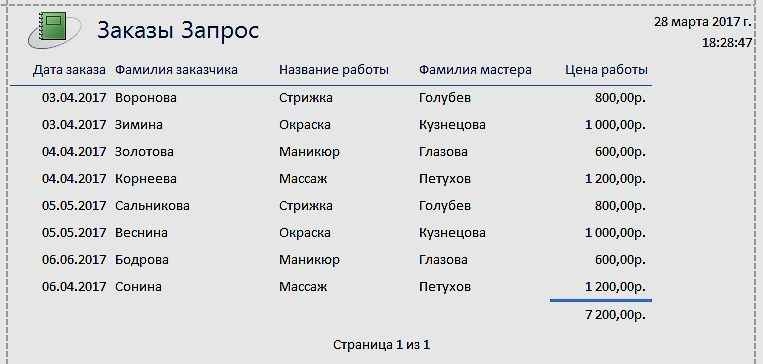

Вопрос 3. Создание базы данных MS Access.

Тема 10. Создание компьютерных презентаций

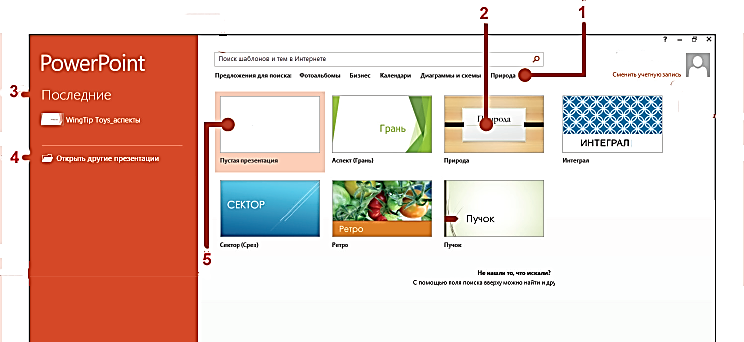

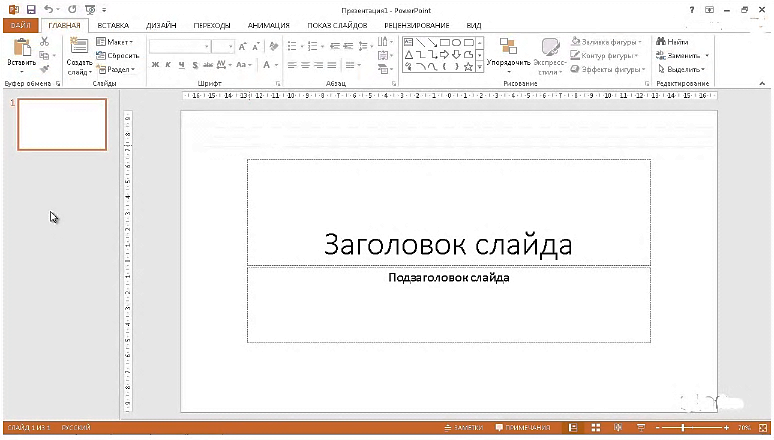

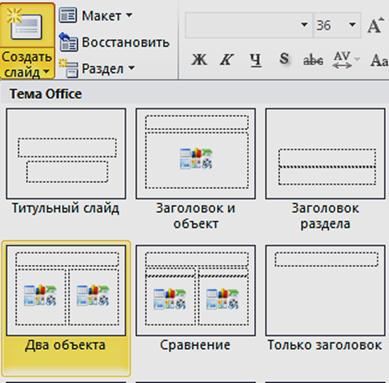

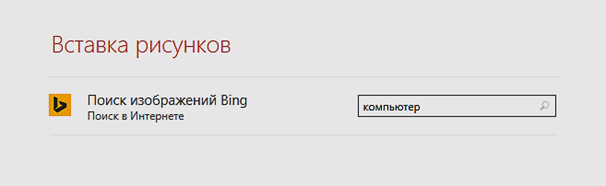

Вопрос 1. Интерфейс программы MS Office Power Point 2013.

Вопрос 2. Последовательность создания презентации.

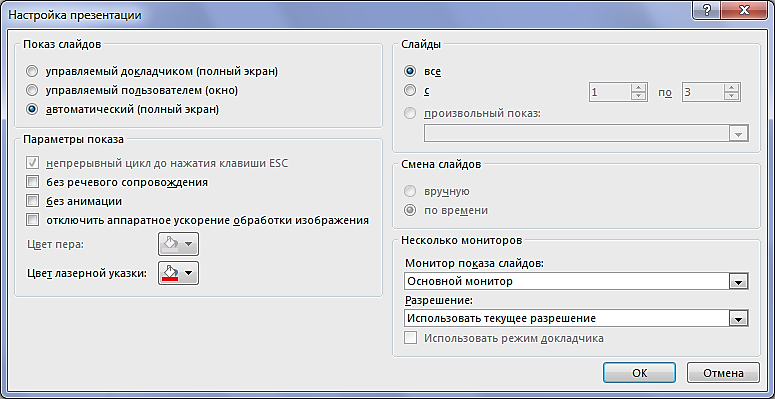

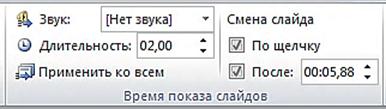

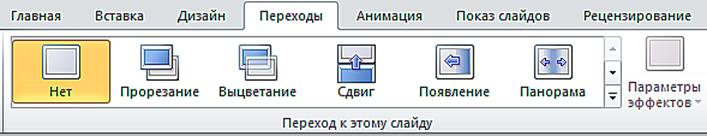

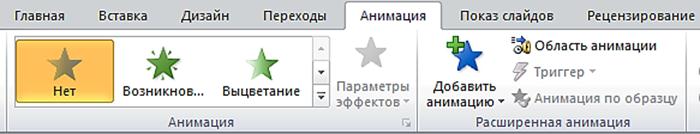

Вопрос 3. Демонстрация презентации.

Тема 11. Основы компьютерной графики

Вопрос 1. Методы представления графической информации.

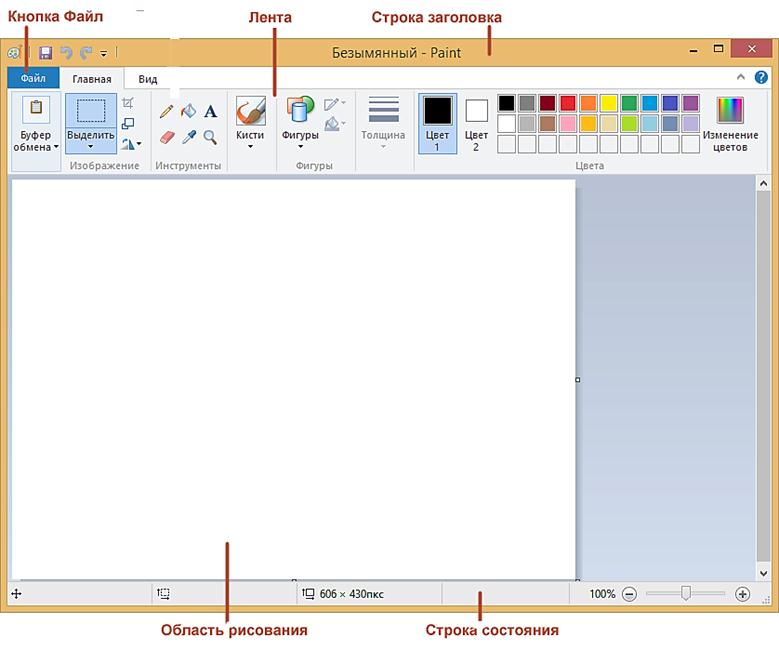

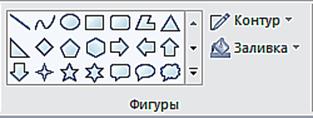

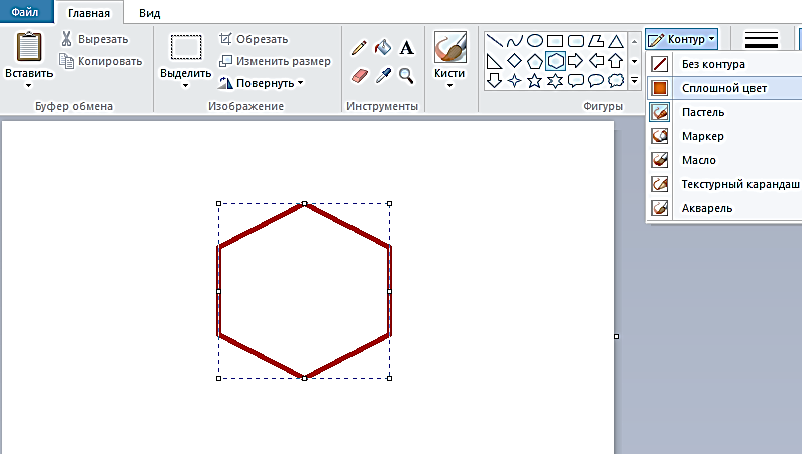

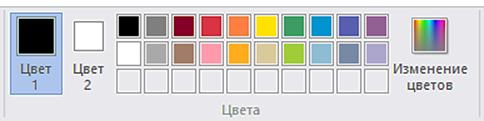

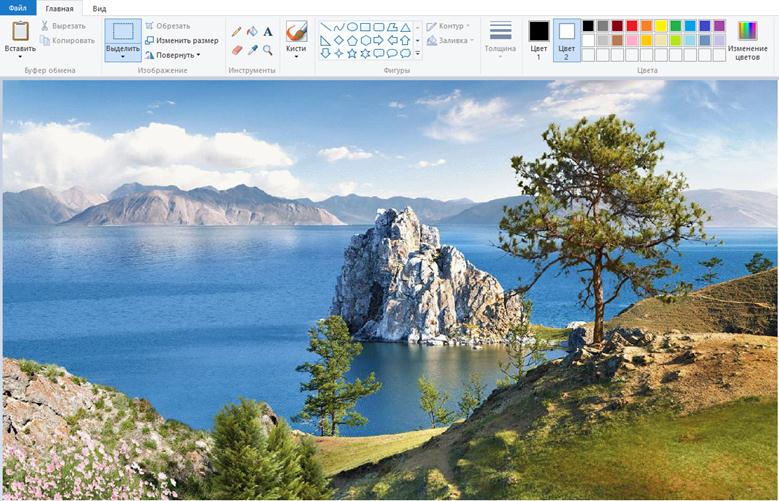

Вопрос 2. Графический редактор MS Paint.

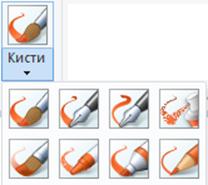

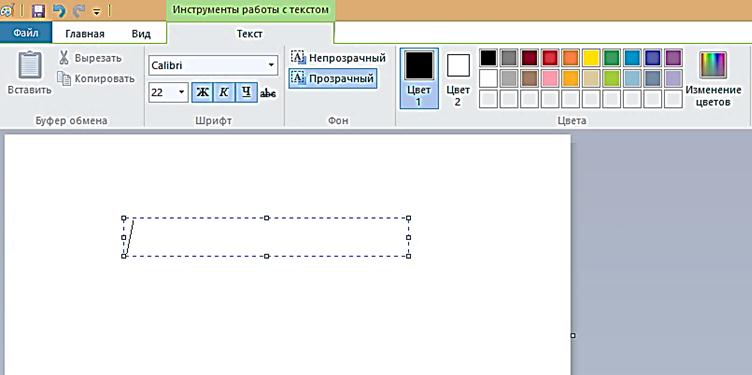

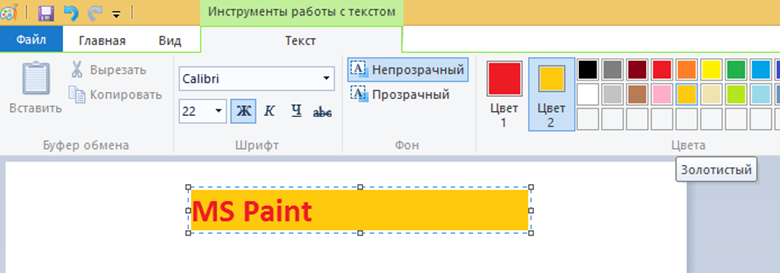

Вопрос 3. Создание элементов изображения.

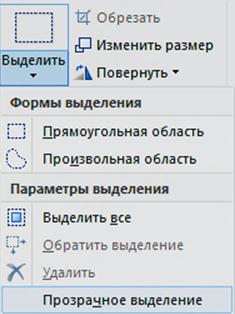

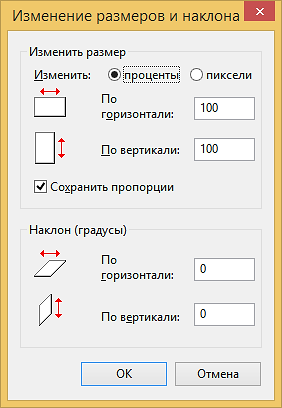

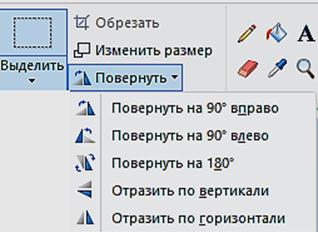

Вопрос 4. Выделение и редактирование объектов.

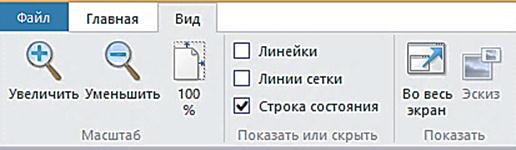

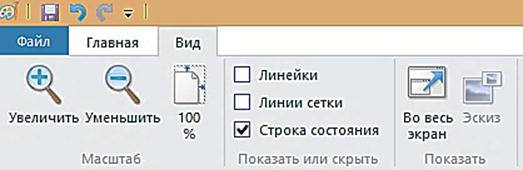

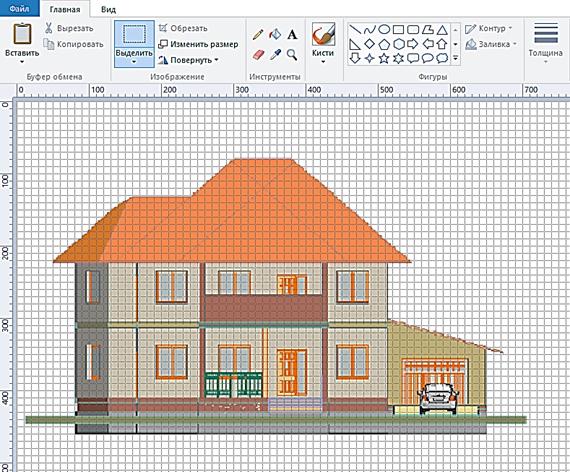

Вопрос 5. Режимы просмотра изображений в окне MS Paint.

Вопрос 6. Сохранение графических файлов в программе.

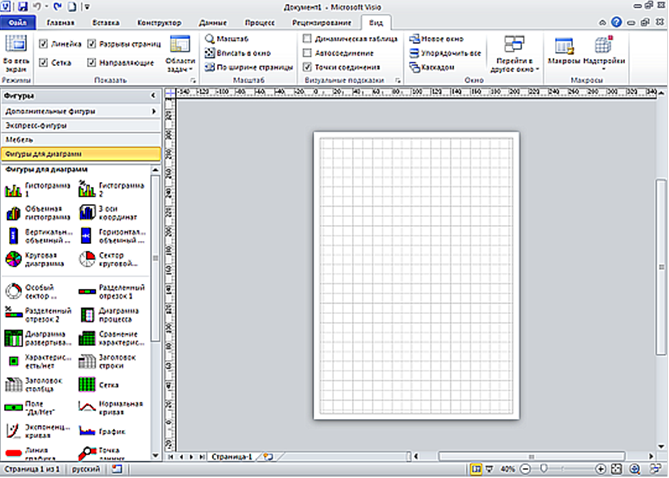

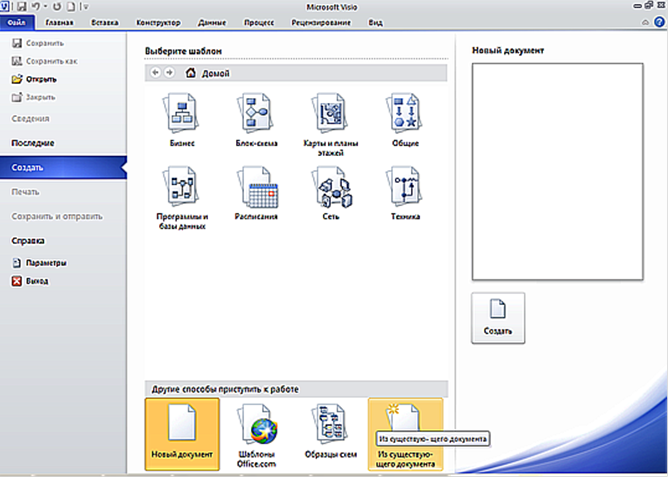

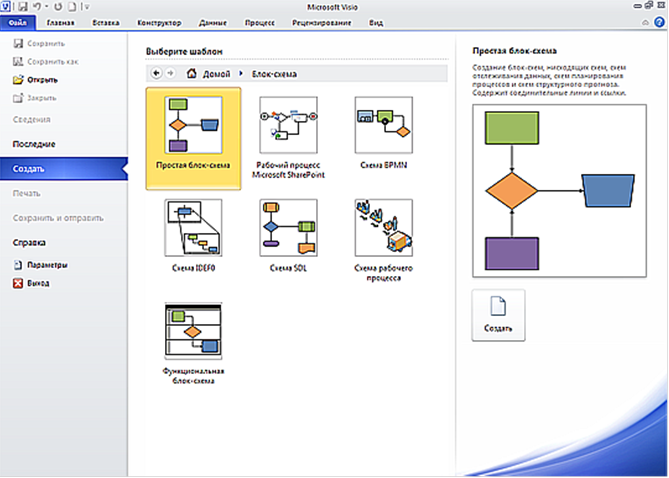

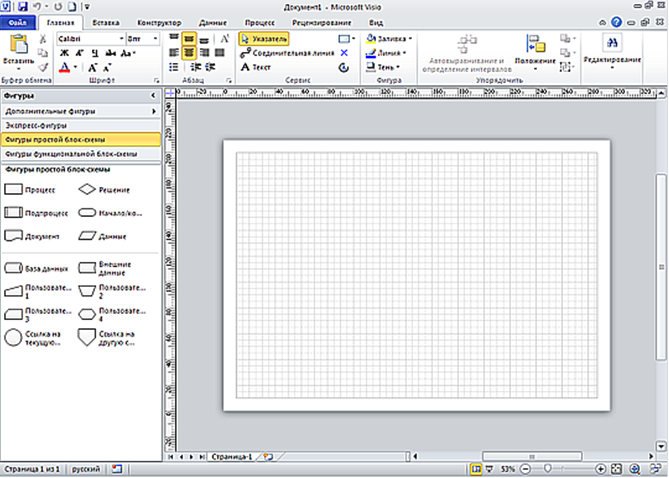

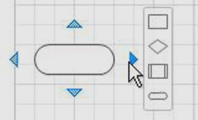

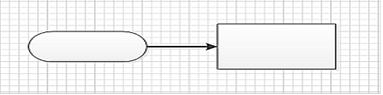

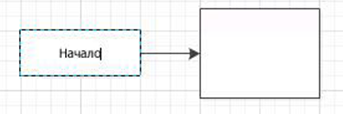

Вопрос 7. Редактор деловой графики MS Office Visio.

Тема 12. Информационная безопасность

Вопрос 1. Основные понятия информационной безопасности.

Вопрос 2. Угрозы информационной безопасности.

Вопрос 3. Методы и средства защиты информации.

Вопрос 4. Электронная цифровая подпись.

Вопрос 5. Вредоносные программное обеспечение.

Вопрос 6. Антивирусная защита.

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части дисциплин математического и естественнонаучного цикла. Она посвящена изучению основных понятий и представлений об информатике, информационных технологиях, аппаратном устройстве персональных компьютеров, вычислительных систем, сетей и их программном обеспечении.

В результате изучения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения дисциплин профессионального цикла. При этом закладываются основы в те компетенции, которые содержат понятия, связанные с логическим мышлением, а именно: понимать, анализировать, сравнивать, оценивать, делать выводы, выбирать, применять, решать, интерпретировать, аргументировать, объяснять, представлять и т.д.

Цель изучения дисциплины «Информатика» состоит в том, чтобы изучить основные понятия информатики, познакомиться с техническими и программными средствами электронных вычислительных машин, особенно современных персональных компьютеров. Первая часть курса посвящена теоретическим аспектам информатики. Вторая часть – освоению навыков работы в операционной системе Windows 8, а также использованию компьютерных программ для решения большинства офисных задач: подготовки текстовых, графических и табличных документов, а также баз данных.

Кроме того, цель курса состоит в формировании у студентов базовой системы знаний о процессах получения, хранения, передачи и преобразования информации, об информационной безопасности, технических средствах информатизации, современном уровне развития информационных технологий и их применении в разных сферах человеческой деятельности, а также в овладении навыками формализации задач и использовании программного инструментария для их решения.

Дисциплина «Информатика» формирует общую систему теоретических и концептуальных представлений об информатизации общества, управленческой деятельности, а также развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих студентам впоследствии принимать высокоэффективные управленческие решения, на базе современных информационных технологий.

Задачи изучения дисциплины:

· получить представление о сущности понятия информации и ее свойствах;

· понять значение информации в развитии современного информационного общества;

· осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе;

· соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;

· овладеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;

· иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях;

· овладеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её решения.

В результате освоения дисциплины Информатика у студента должны быть сформированы следующие компетенции:

1. Знать теоретические основы информатики и информационных технологий, возможности и принципы использования современной компьютерной техники.

2. Уметь применять теоретические знания при решении практических задач, используя возможности вычислительной техники и программного обеспечения.

3. Владеть навыками, базовыми методами и технологиями управления информацией, включая использование программного обеспечения.

Цель и задачи: рассмотреть понятие, структуру и задачи информатики.

Вопросы темы:

1. Понятие, структура и задачи информатики.

2. Информация, данные и знания.

3. Свойства информации.

4. Информационные процессы, системы и технологии.

5. Информатизация общества.

Информация – это любые сведения о событиях, объектах и явлениях окружающей среды, их свойствах и состоянии. Термин происходит от латинского слова informatio – разъяснение, изложение, осведомлённость. Философия рассматривает информацию как всеобщее свойство материальных объектов. Информация содержится в сообщениях и передается людьми устным, письменным или другим способом (с помощью условных сигналов, графических изображений, звуков и т.д.). С середины XX в. информация – это общенаучное понятие, включающее обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом; обмен сигналами в животном и растительном мире.

Вся жизнь человека, так или иначе, связана с получением, накоплением и обработкой информации. Что бы человек ни делал, он постоянно и непрерывно получает и обрабатывает информацию. В настоящее время любой специалист должен тратить большую часть своего рабочего времени, чтобы уследить за всеми информационными изменениями в области своей деятельности.

Появление и развитие компьютерной техники, а также увеличение объемов информации обусловили появление целой отрасли, связанной с автоматизацией обработки информации – информатики.

Информатика – это научная дисциплина, изучающая законы и методы накопления, обработки, хранения и передачи информации с помощью электронно-вычислительных машин (ЭВМ). В то же время информатика занимается изучением и решением комплекса проблем, связанных с эффективным использованием информационных ресурсов общества.

Термин «информатика» (франц. Informatique) возник в начале 60-х годов ХХ века во Франции для выделения области знаний, связанной с автоматизированной обработкой информации с помощью электронно-вычислительных машин. Informatique происходит от французских слов information (информация) и automatique (автоматика) и дословно означает «информационная автоматика».

В 1978 г. международный научный конгресс официально закрепил за понятием «информатика» области, связанные с разработкой, созданием, использованием и материально-техническим обслуживанием систем обработки информации, включая компьютеры и их программное обеспечение, а также организационные, коммерческие, административные и социально-политические аспекты компьютеризации – массового внедрения компьютерной техники во все области жизни людей.

Информатику можно рассматривать с двух различных позиций.

1. Как фундаментальная наука информатика исследует закономерности информационных процессов любой природы и занимается разработкой информационного обеспечения управления различными объектами на базе полученных результатов исследования информационных процессов (первая задача информатики).

2. Как прикладная дисциплина информатика создает информационные модели в различных областях человеческой деятельности и разрабатывает современные информационные технологии для всех сфер жизни (вторая задача информатики).

Сегодня достижения информатики находят широкое применение практически во всех областях человеческой деятельности. В каждой области научного знания информатика преломляется в прикладное направление, основанное на использовании особенностей информационных процессов и свойствах конкретных видов информации, циркулирующих в данной области. Это привело к возникновению прикладной информатики: экономической, социальной, правовой и т.д.

Естественно, что каждое из прикладных направлений информатики имеет в своем арсенале весь набор средств и методов общей информатики в целом. Однако особенности информационной работы в конкретных видах деятельности приводят к необходимости использования специфики изучаемой информации и информационных процессов и, следовательно, к развитию общей теории с использованием этих особенностей.

Структурно информатика представляет собой три взаимосвязанные части, среди которых невозможно выделить главную:

1) технические средства (hardware);

2) программные средства (software);

3) алгоритмические средства (brainware).

Применительно к автоматизированной обработке данных информация – это последовательность символических обозначений (букв, цифр, закодированных графических образов или звуков и т.п.), несущая смысловую нагрузку и представленная в понятном компьютеру виде.

Информация передается в виде сообщений, определяющих форму и представление передаваемой информации, например, телепередача или музыкальное произведение, команды регулировщика на перекрестке, фотография или распечатанный на принтере текст, полученные в результате работы программы сведения и т.д. При этом предполагается, что имеются источник информации и получатель информации.

Бессмысленно говорить об информации без наличия потребителя, хотя бы потенциального. Для передачи сообщения от источника к получателю необходима некоторая материальная субстанция — носитель информации. Сообщение, передаваемое с помощью носителя, называется сигналом.

Формы представления информации могут быть различны. Основными из них являются:

· символьная (основана на использовании различных символов);

· текстовая (текст – это символы, расположенные в определенном порядке);

· графическая (различные виды изображений);

· звуковая;

· электрическая, электромагнитная, световая (например, импульсы);

· тактильная (например, горячо-холодно);

· генетическая и т.д.

Наряду с термином «информация» часто употребляется понятие «данные» – это отдельные факты или записанные наблюдения, характеризующие объекты, явления, процессы и их свойства в конкретной предметной области, которые по каким-то причинам не используются, а только хранятся. Данные – сведения, полученные путем измерения, наблюдения, логических или арифметических операций и представленные в форме, пригодной для постоянного хранения, передачи и обработки.

Данные могут быть представлены в виде текста, графики, аудиовизуального ряда. Представление данных называется языком информатики, представляющим собой совокупность символов, соглашений и правил, используемых для общения, отображения, передачи информации в электронном виде. Например, записанные в таблице значения какого-либо параметра для разных автомобилей.

На информации основываются знания, обобщающие опыт, полученный человеком в ходе выполнения какой-либо практической деятельности, и представляющие собой закономерности предметной области (принципы, связи, законы), позволяющие решать задачи в этой области. Знания – это зафиксированная и проверенная практикой обработанная информация, которая использовалась и может многократно использоваться для принятия решений.

Преобразование и обработка данных позволяют получить информацию. Например, данные, передаваемые радиотелеграфом в виде азбуки Морзе (точки и тире), понимаются как текстовые сообщения людьми, изучившими эту азбуку (радисты, телеграфисты). Текст на иностранном языке – это данные для тех людей, которые этого языка не знают. Однако, знание иностранного языка позволяет понять информацию, заложенную в тексте. То есть обработка данных (перевод с иностранного языка на русский) преобразует данные в информацию

Формальные знания могут быть в виде документов (законов, стандартов, инструкций) или книг, учебников с описанием правил решения задач. Неформальные знания – это знания и опыт специалистов в определенной предметной области.

Нетрудно понять, что информация, используемая в разных отраслях человеческой деятельности, обладает различными свойствами. Однако, существует ряд свойств информации, которые являются общими для любых сфер применения информации. Наиболее важные среди них – это:

· достоверность;

· полнота;

· актуальность;

· ценность;

· ясность.

Достоверная информация отражает истинное положение дел. К чему может привести недостоверная информация? К неправильному пониманию или неправильному принятию решений (например, на бирже).

Информация является полной, если ее достаточно для понимания и принятия решений. Неполнота информации может сдерживать принятие решений или повлечь ошибки. Например, указание в расписании занятий названия предмета и времени начала, дает неполную информацию, поскольку не указана аудитория, продолжительность занятий и фамилия преподавателя.

Актуальная информация – это информация, которая поступила вовремя и содержит не устаревшие сведения. Например, курс валюты на бирже, может измениться в любой момент времени.

Если сведения, которые несёт информация, полезны для принятия решений, то такая информация является ценной. В противном случае ценность информации отсутствует, то есть она бесполезна для определённых задач.

Ясность состоит в требовании, чтобы информация была выражена понятным языком для тех, кому она предназначена. Например, текст на иностранном языке понятен только тем, кто этот язык понимает.

Как ясно из изложенного выше, информацию можно: создавать, воспринимать, запоминать, хранить, копировать, искать, формализовать, обрабатывать, преобразовывать, передавать, распространять и т.д. Обработка информации состоит в получение одних информационных объектов из других информационных объектов путем выполнения некоторых операций.

Информационный процесс – это процесс восприятия, накопления, обработки и передачи информации. Информационные процессы постоянно протекают в природе, обществе, науке и технике. Так, процесс зарождения и развития любого объекта в живой природе (растения, животного и т.д.) сопровождается восприятием информации (например, генетической), накоплением (например, воздействия окружающей среды), хранением, обработкой (реакцией на внешние воздействия) и передачей (например, генов своим потомкам). Аналогичные информационные процессы протекают и в человеческом обществе. В технике можно привести пример управления любым техническим объектом – автомобилем, самолётом и пр.

Информационная система – система, обеспечивающая получение, хранение, обработку информации для решения конкретных задач и её выдачу или передачу. Например, автоматизированная справочная система на вокзале получает от пользователя данные: пункт назначения, дату выезда, тип поезда (скорый, пассажирский) и вагона (купейный, мягкий, плацкартный); и на основании этих данных, а также данных заложенных в память системы, выдает время отправления, стоимость билета и другие интересующие пользователя параметры.

Информационные технологии – совокупность средств и методов, используемых для реализации информационных систем. То есть это компьютерная техника, алгоритмы и программы, на основании которых создаются информационные системы. Федеральный закон РФ № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» дает такое определение этого понятия: «Информационные технологии – это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов».

Информационный ресурс – устойчивая совокупность источников информации. Это может быть расписание поездов, книга, телефонный справочник, а также сайт в сети Интернет.

Роль информатики в современных условиях постоянно возрастает. Деятельность как отдельных людей, так и целых организаций все в большей степени зависит от их информированности и способности эффективно использовать имеющуюся информацию. Внедрение компьютеров, а также современных методов и средств обработки и передачи информации послужило началом процесса, называемого информатизацией общества. Современное материальное производство и другие сферы деятельности все больше нуждаются в информационном обслуживании, переработке огромного количества информации.

Информатизация на основе внедрения компьютерных и телекоммуникационных технологий является реакцией общества на потребность в существенном увеличении производительности труда в информационном секторе общественного производства, где сосредоточено более половины трудоспособного населения.

Результатом процесса информатизации является создание информационного общества, где манипулируют не материальными объектами, а идеями, образами, интеллектом, знаниями. Для каждой страны ее движение от индустриального этапа развития к информационному этапу определяется степенью информатизации общества.

Информационное общество – общество, в котором большинство работающих людей заняты производством, хранением, переработкой и обменом информацией. Переход к информационному обществу сопровождается переносом центра тяжести в экономике с производства материальных благ (товаров) на оказание услуг.

Информационная культура – умение целенаправленно работать с информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи компьютерную информационную технологию, современные средства и методы.

Информационная культура заимствует и использует достижения многих наук: кибернетики, информатики, теории информации, математики, психологии, социологии и ряда других дисциплин. Неотъемлемой частью информационной культуры является знание информационной технологии и умение применять ее на практике.

Информатизация общества – организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов.

Цель информатизации – улучшение качества жизни людей за счет увеличения производительности и облегчения условий их труда.

Информатизация – это сложный социальный процесс, связанный со значительными изменениями в образе жизни населения. Он требует серьезных усилий на многих направлениях, включая ликвидацию компьютерной неграмотности, формирование культуры использования новых информационных технологий и др.

1. Каково происхождение термина «информатика»?

2. Перечислите три взаимосвязанные части, составляющие информатику.

3. Перечислите области деятельности, официально закрепленные за понятием «информатика» международным научным конгрессом в 1978 г.

4. Каким образом (с помощью каких средств) информация передается между людьми?

5. В результате каких действий получаются данные?

6. Что необходимо для преобразования данных в информацию?

7. Перечислите основные формы представления информации.

8. В чем отличие формальных знаний от неформальных знаний?

9. Какие действия выполняются в процессе обработки информации?

10. Что такое информационное общество?

1. Гальченко Г.А., Дроздова О.Н. Информатика: учебное пособие. – М.: Феникс, 2017. – 381 с.

2. Гуриков С.Р. Информатика: учебник. – М.: Форум, 2017. – 464 с.

3. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru

1. Заполните правый столбец таблицы, дав определение понятиям, обозначенным в левом столбце.

|

Понятие |

Определение |

|

Информатика |

Это научная дисциплина, изучающая законы и методы накопления, обработки, хранения и передачи информации с помощью электронно-вычислительных машин (ЭВМ). |

|

Информация |

|

|

Данные |

|

|

Знания |

|

2. Охарактеризуйте свойства информации, приведённые в левом столбце таблицы.

|

Свойство |

Описание |

|

Достоверность |

Информация соответствует истинному положению дел |

|

Полнота |

|

|

Актуальность |

|

|

Ценность |

|

|

Ясность |

|

3. Дайте определения понятиям, приведённым в левом столбце таблицы.

|

Понятие |

Определение |

|

Информационный процесс |

Информационный процесс – это процесс восприятия, накопления, обработки и передачи информации. |

|

Информационная система |

|

|

Информационная технология |

|

|

Информационный ресурс |

|

Цель и задачи: рассмотреть понятие о системах счисления, элементах алгебры логики, а также способах представления информации в ЭВМ, получить навыки определения количественных характеристик информации.

Вопросы темы:

1. Системы счисления.

2. Количественные характеристики информации.

3. Представление информации в ЭВМ.

4. Элементы алгебры логики.

Система счисления — это способ представления чисел с помощью символов (цифр), имеющих определенные количественные значения.

В зависимости от способа изображения чисел выделяется два типа систем счисления:

1. Позиционные системы счисления, в которых количественное значение каждой цифры зависит от ее места (позиции) в числе, например, арабская система счисления.

2. Непозиционные системы счисления, в которых цифры не меняют своего количественного значения при смене позиции в числе, например, римская система счисления.

В Римской системе счисления значение цифры не зависит от ее положения в записи числа. Например, число ХХХ. Здесь цифра Х в любом месте означает число десять (а вся запись – число 10+10+10=30).

Непозиционные системы счисления неудобны для вычислений, поэтому в вычислительной технике используются только позиционные системы счисления.

Основание позиционной системы счисления (P) — это количество различных цифр, используемых для изображения чисел в системе счисления. При этом сами значения цифр лежат в пределах от 0 до P – 1. В повседневной жизни мы имеем дело с десятичной системой счисления, где Р = 10 и используются арабские цифры от 0 до 9.

А в то же время в электронных вычислительных машинах (или компьютерах) для записи данных и информации используется двоичная система счисления. Понятно, что в этом случае Р = 2 и используются только 2 символа: 0 и 1. Оба этих символа носят название двоичных единиц.

В позиционной системе счисления любое число представляется суммой произведений коэффициентов на основание системы счисления Р в степени, соответствующей местоположению цифры в числе. Здесь коэффициенты и есть те цифры, из которых состоит число.

Для простоты понимания вопроса ограничимся пока представлением лишь целых чисел. При этом первой справа цифре числа соответствует позиция «0», второй – «1» и т.д.

В общем случае любое число A, состоящее из m знаков в целой части, в позиционной системе счисления с основанием P будет записано в следующем виде:

A = am–1P m–1 + … + a1P1 + a0P 0,

где

нижние индексы 0…m – 1 определяют позицию (местоположение) цифры в записи числа.

Например, десятичное число 469 можно представить в виде суммы:

469 = 4 · 102 + 6 · 101 + 9 · 100

Слева от знака равенства число записано в сокращенной записи, а справа – в виде суммы степеней десятки с соответствующими коэффициентами (полная запись числа).

Как видим, последовательность цифр в краткой записи числа (слева от знака «=») состоит из коэффициентов при степенях основания системы счисления: 4, 6. 9.

Чтобы представить то же число в двоичной системе счисления, сначала запишем его в виде суммы чисел, каждое из которых равно некоторой степени двойки:

469 = 256 + 128 + 64 + 16 + 4 +1

Как известно,

256 = 28, 128 = 27, 64 = 26, 32 = 25, 16 = 24, 8 = 23, 4 = 22, 2 = 21, 1 = 20.

Значит,

469 = 1 · 28 + 1 · 27 + 1 · 26 + 0 · 25 + 1 · 24 + 0 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20.

Если теперь выпишем последовательность коэффициентов перед степенями двойки, получим двоичный код десятичного числа 469:

1 1 1 0 1 0 1 0 1

Приведём примеры записи десятичных чисел в двоичной системе.

|

Десятичная запись числа |

Двоичный код |

|

0 |

0 |

|

1 |

1 |

|

2 |

10 |

|

3 |

11 |

|

4 |

100 |

|

5 |

101 |

|

10 |

1010 |

|

20 |

10100 |

|

100 |

1100100 |

Рассматривая двоичный код десятичных чисел, можно заметить, что у чётных чисел двоичный код оканчивается на 0, а у нечётных – на 1.

Кроме рассмотренных систем счисления в информатике иногда используются и другие:

· восьмеричная (используются цифры 0, 1, ..., 7);

· шестнадцатеричная (для первых целых чисел от нуля до девяти используются цифры 0, 1, ..., 9, а для следующих чисел – от десяти до пятнадцати – в качестве цифр используются символы A, B, C, D, E, F).

Приведём примеры записи чисел в этих системах.

Восьмеричное число:

357(8) = 3 · 82 + 5 · 81 + 7 · 80 = 192 + 40 + 7 = 239 (10).

Шестнадцатеричное число++

3BE(16) = 3 · 162 + 11 · 161 + 14 · 160 = 768 + 176 + 14 = 958(10).

Анализируя изложенный материал, можно сделать вывод: чтобы перевести число из одной системы счисления в другую, его следует представить в виде суммы произведений некоторых коэффициентов (выраженных в символах новой системы) на степени основания этой системы, а затем выписать значения этих коэффициентов в виде последовательности. Это и будет код числа в новой системе.

Кроме качественных характеристик информации, рассмотренных выше, информация обладает и количественными характеристиками. Их изучает специальная наука – теория информации. Важнейшим результатом теории информации является вывод о том, что в определенных, весьма широких условиях, можно, пренебрегая качественными особенностями информации, выразить ее количество числом, а следовательно, сравнивать количество информации, содержащейся в различных группах данных.

Количеством информации называют числовую характеристику информации, отражающую ту степень неопределенности, которая исчезает после получения информации.

Рассмотрим пример. Находясь осенним утром дома, мы предположили, что могут быть осадки, а могут и не быть, а если будут, то в виде снега или в виде дождя, то есть «то ли будет, то ли нет, то ли дождик, то ли снег». Затем, выглянув в окно, увидели пасмурное небо и с большой вероятностью предположили, в ближайшие часы осадки будут. То есть, после получения информации, у нас снизилось количество вариантов выбора.

Далее, взглянув на наружный термометр, мы увидели, что температура отрицательная, значит, осадки следует ожидать в виде снега. Таким образом, получив последние данные о температуре, мы получили полную информацию о предстоящей погоде и исключили все варианты выбора, кроме одного.

Приведенный пример показывает, что понятия «информация», «неопределенность», «возможность выбора» тесно связаны. Получаемая информация уменьшает число возможных вариантов выбора (т.е. неопределенность), а полная информация не оставляет вариантов вообще.

Условно все подходы к определению количества информации можно разделить на пять видов:

1) энтропийный;

2) алгоритмический;

3) комбинаторный;

4) семантический;

5) прагматический.

Первые три вида дают количественное определение сложности описываемого объекта или явления. Четвертый – описывает содержательность и новизну передаваемого сообщения для получателя (пользователя) сообщения. Наконец, пятый вид обращает внимание на полезность полученного сообщения для пользователя.

Измерение информации: содержательный подход.

Для человека информация тесно связана с его знаниями. Рассмотрим вопрос с этой точки зрения.

Получение новой информации приводит к расширению знаний. Если некоторое сообщение приводит к уменьшению неопределенности нашего знания, то можно говорить, что такое сообщение содержит информацию.

Отсюда следует вывод, что сообщение информативно (т.е. содержит ненулевую информацию), если оно пополняет знания человека. Например, прогноз погоды на завтра — информативное сообщение, а сообщение о вчерашней погоде неинформативно, так как нам это уже известно.

Нетрудно понять, что информативность одного и того же сообщения может быть разной для разных людей. Например: «2 x 2=4» информативно для первоклассника, изучающего таблицу умножения, и неинформативно для старшеклассника.

Но для того чтобы сообщение было информативно, оно должно быть еще понятно. Быть понятным – значит быть логически связанным с предыдущими знаниями человека. Определение «значение определенного интеграла равно разности значений первообразной подынтегральной функции на верхнем и на нижнем пределах», скорее всего, не пополнит знания и старшеклассника, так как оно ему непонятно. Для того чтобы понять данное определение, нужно закончить изучение элементарной математики и знать начала высшей.

Получение всяких знаний должно идти от простого к сложному. И тогда каждое новое сообщение будет в то же время понятным, а значит, будет нести информацию для человека. Сообщение несет информацию для человека, если содержащиеся в нем сведения являются для него новыми и понятными.

Очевидно, что различать лишь две ситуации: «нет информации» — «есть информация» для измерения информации недостаточно. Нужна единица измерения, тогда мы сможем определять, в каком сообщении информации больше, а в каком – меньше.

Единица измерения информации была определена в науке, которая называется теорией информации. Эта единица носит название «бит». Ее определение звучит так: «Сообщение, уменьшающее неопределенность знаний в два раза, несет 1 бит информации».

Неопределенность знаний о некотором событии — это количество возможных результатов события. Рассмотрим классический пример – подбрасывание монеты. До эксперимента мы имеем неопределённость: либо выпадет «орел», либо «решка». То есть неопределённость – два возможных исхода. После подбрасывания монеты, неопределённость уменьшается вдвое и вообще исчезает – монета упала конкретной стороной. То есть, сообщение о том, что выпал, например, «орел» несёт информацию, количество которой равно 1 биту.

Другой пример. После выполнения контрольной работы у студента имеется неопределенность, он не знает, какую оценку получил: «2», «3», «4» или «5». То есть количество возможных исходов равно 4. После объявления преподавателем результатов, он получает одно из четырех информационных сообщений: «2», «3», «4» или «5». Информационное сообщение об оценке за контрольную работу приводит к уменьшению неопределенности знания в четыре раза, так как получено одно из четырех возможных сообщений. То есть количество информации в сообщении равно 2 битам.

Если обозначить возможное количество событий, или, другими словами, неопределенность знаний N, а буквой I количество информации в сообщении о том, что произошло одно из N событий, то можно записать формулу:

2I = N

Итак, количество информации, содержащееся в сообщении о том, что произошло одно из N равновероятных событий, определяется из решения показательного уравнения:

2I = N.

Таким образом, при двух равновероятных исходах эксперимента

N = 2, I = 1 (бит), а при N = 4, I = 2 (бита).

Измерение информации: алфавитный подход.

Алфавитный подход – это способ измерения информации, который не связывает количество информации с содержанием сообщения.

При алфавитном подходе к определению количества информации отвлекаются от содержания информации и рассматривают информационное сообщение как последовательность знаков определенной знаковой системы.

Применение алфавитного подхода удобно прежде всего при использовании технических средств работы с информацией. В этом случае теряют смысл такие понятия, как «новые — старые», «понятные — непонятные» сведения. Алфавитный подход является объективным способом измерения информации в отличие от субъективного содержательного подхода.

Все множество используемых в языке символов будем традиционно называть алфавитом. Обычно под алфавитом понимают только буквы, но поскольку в тексте могут встречаться знаки препинания, цифры, скобки, то мы их тоже включим в алфавит. В алфавит также следует включить и пробел, т.е. пропуск между словами.

Полное количество символов алфавита принято называть мощностью алфавита. Будем обозначать эту величину буквой N. Например,

мощность алфавита из заглавных русских букв, цифр и дополнительных символов (( ) . , ! ? « « : - ; (пробел)) – равна 54.

Рассмотрим вопрос: сколько информации несет один символ в русском языке? Для простоты предположим, что каждый символ в тексте с одинаковой вероятностью может быть любым символом алфавита.

Тогда, согласно известной нам формуле 2I =N, каждый такой символ несет I бит информации, которое можно определить из решения уравнения:

2I = 54.

Получаем: I = 5.755 бит. Вот сколько информации несет один символ в русском тексте.

А теперь для того, чтобы найти количество информации во всем тексте, нужно посчитать число символов в нем и умножить на I. Посчитаем, например, количество информации на одной странице книги.

Пусть страница содержит 50 строк. В каждой строке – 60 символов. Значит, на странице умещается 50 x 60=3000 знаков. Тогда объем информации будет равен: 5,755бит х 3000 = 17265 бит.

Сформулируем полученный вывод. При алфавитном подходе к измерению информации количество информации зависит не от содержания, а от размера текста и мощности алфавита.

А что если алфавит состоит только из двух символов 0 и 1?

В этом случае:

N = 2; 2I = N = 2; I = 1.

Значит, при использовании двоичной системы (алфавит состоит из двух знаков: 0 и 1) каждый двоичный знак несет 1 бит информации.

Интересно отметить, что сама единица измерения информации «бит» получила свое название от английского сочетания «binary digit» – «двоичная цифра».

Удобнее всего измерять информацию, когда размер алфавита N равен целой степени двойки. Например, если N = 16, то каждый символ несет 4 бита информации, потому что 24 = 16. А если N = 32, то один символ «весит» 5 бит. Ограничения на максимальный размер алфавита теоретически не существует. Однако есть алфавит, который можно назвать достаточным. Это алфавит мощностью 256 символов. В алфавит такого размера можно поместить все практически необходимые символы: латинские и русские буквы, цифры, знаки арифметических операций, всевозможные скобки, знаки препинания.

Поскольку 256 = 28, то один символ этого алфавита «весит» 8 бит. Причем 8 бит информации – это настолько характерная величина, что ей даже присвоили свое название – байт.

1 байт = 8 бит

Сегодня очень многие люди для подготовки писем, документов, статей, книг и пр. используют компьютерные текстовые редакторы. Компьютерные редакторы, в основном, работают с алфавитом размером 256 символов.

В этом случае легко подсчитать объем информации в тексте. Если 1 символ алфавита несет 1 байт информации, то надо просто сосчитать количество символов; полученное число даст информационный объем текста в байтах.

Пример. Пусть текст небольшой книжки, набранный с помощью компьютера, содержит 150 страниц, на каждой странице – 40 строк, в каждой строке — 60 символов.

Значит, страница содержит 40 x 60 = 2400 байт информации.

Объем всей информации в книге: 2400 х 150 = 360 000 байт.

Компьютер может обрабатывать числовую, текстовую, графическую, звуковую и видеоинформацию. Вся информация в ЭВМ представлена в виде двоичных кодов. Как известно (из предыдущего раздела), 1 бит – это наименьшая единица информации для обозначения одного двоичного разряда, способного принимать значение 0 или 1.

Биты нумеруются справа налево, начиная с нулевого разряда. С помощью набора битов можно представить любой символ (число, букву или знак). Однако отражать данные в такой форме не совсем удобно, и биты группируются в пакеты по 8 бит. Поэтому обычно информация представляется байтами. Комбинируя возможные комбинации из 8 бит (байт), можно получить 256 (28) различных кодов.

Для кодирования символов в ЭВМ используют кодовые таблицы. На сегодняшний день стандартом де-факто является таблица ASCII (American Standard Code for Information Interchange — американский стандартный код для обмена информацией), в котором каждый символ закодирован десятичным числом (от 0 до 255):

· коды 0…31 — для специальных (управляющих) клавиш;

· коды 32…127 — для цифр, латинских букв и стандартных знаков;

· коды 128…255 — для букв национальных алфавитов и специальных знаков.

Кодировка согласно таблице ASCII (код принят в 1963 г.) используется в операционных системах семейства Windows, и ее часто называют кодировкой CP-1251 (Code Page — кодовая страница). Также существуют кодировки CP-866 (для DOS) и КОИ-81 (для Unix). В настоящее время широко распространилась альтернативная кодовая таблица (в стандарте Unicode), позволяющая представить большее количество символов. В ней на каждый символ отводится 2 байта, поэтому можно закодировать 65 536 (216) различных символов.

Графическая информация (в отличие от текстовой) представляется на экране в виде растрового изображения, которое формируется из определенного количества строк, содержащих определенное количество точек (пикселей), имеющих свой цвет, заданный специальным кодом. В процессе кодирования изображения производится его пространственная дискретизация — построение изображения из большого количества отдельных цветных точек.

Иначе кодируется звуковая информация. Любая звуковая волна имеет непрерывно меняющиеся частоту и амплитуду. При увеличении амплитуды сигнала усиливается громкость звука, а при увеличении его частоты повышается тональность. Для обработки в ЭВМ звуковая (аналоговая) информация кодируется в виде последовательности цифровых импульсов в процессе дискретизации звука. Дискретизация — это преобразование непрерывных звуков (или изображений) в набор дискретных значений в закодированной форме.

Для представления числовой информации используется двоичная система счисления. В ЭВМ применяются две формы представления чисел:

1) в естественной форме (с фиксированной запятой) все числа изображаются в виде последовательности цифр с постоянным положением запятой, отделяющей целую часть от дробной, например, 12 345,6789. Эта форма наиболее проста, естественна, но имеет небольшой диапазон представления чисел и поэтому не всегда применима при вычислениях;

2) в вещественной форме (с плавающей запятой) каждое число изображается в виде двух групп цифр: мантиссы (абсолютная величина которой должна быть меньше 1) и порядка (целое число).

Например, числу 2 000 000 в естественной форме соответствует число 0,2Е7 в вещественной форме, где 0,2 — мантисса числа, а 7 — порядок числа (степень, в которую надо возвести основание системы счисления (в нашем примере – 10) для получения исходного числа – 0,2 · 107 = 2 000 000). Эта форма представления имеет огромный диапазон отображения чисел и является основой в современных ЭВМ.

В персональном компьютере могут обрабатываться поля постоянной и переменной длины. Размеры полей постоянной длины:

· полуслово — 1 байт;

· слово — 2 байта;

· двойное слово — 4 байта;

· расширенное слово — 8 байт.

Числа с фиксированной запятой чаще всего имеют формат полуслова или слова, числа с плавающей запятой — формат двойного или расширенного слова. Поля переменной длины могут иметь любой целый размер от 1 до 256 байт.

Для измерения «емкости» памяти используются биты и байты. В современных ЭВМ используются производные единицы измерения информации:

· 1 килобайт (КБайт — КБ) = 210 байт = 1024 байта;

· 1 мегабайт (МБайт — МБ) = 220 байт = 1024 KБ = 1 048 576 байт;

· 1 гигабайт (ГБайт — ГБ) = 230 байт = 1024 МБ;

· 1 терабайт (ТБайт — ТБ) = 240 байт = 1024 ГБ;

· 1 петабайт (ПБайт — ПБ) = 250 байт = 1024 ТБ;

· 1 экзабайт (ЭБайт — ЭБ) = 260 байт = 1024 ПБ;

· 1 зеттабайт (ЗБайт — ЗБ) = 270 байт = 1024 ЭБ;

· 1 йоттабайт (ЙБайт — ЙБ) = 280 байт = 1024 ЗБ.

В физике термин «кило» означает 1000, а в информатике — 1024, так как это число более естественно для вычислительных машин, которые в основе своей арифметики используют число 2 (как человек применяет 10). Поэтому числа 10, 100, 1000 и т.д. удобны для человека, а числа 2, 4, 8, 16, …, 1024 (210) и т.д. «удобны» для ЭВМ.

Например, одна страница стандартного машинописного текста формата А4 содержит примерно 3 KБ информации, а цветная фотография размером 10 см х 15 см – около 8 МБ (в несжатом виде).

В цифровой технике для передачи информации используются сигналы (кодовые слова), которые поступают на вход каждого узла ЭВМ, а на выходе при этом образуются новые сигналы (кодовые слова), представляющие собой результат обработки входных слов. Поэтому можно говорить, что выходное слово есть функция, для которой входной сигнал является аргументом. Такие функции называются функциями алгебры логики.

Как и в классической математике, для задания функций алгебры логики обычно используется два способа:

1) аналитический, когда функция записывается формулой; этот способ позволяет определять значения функций для отдельных комбинаций аргументов;

2) табличный, когда строится таблица истинности, содержащая всевозможные сочетания значений аргументов и соответствующие им значения функций.

Поскольку цифровые вычислительные машины оперируют только информацией, представленной в виде набора двоичных цифр «0» и «1», то действия, выполняемые над ней, отличаются от общепринятых.

Основы алгебры логики, разработанные в XIX веке английским математиком Джорджем Булем, базируются на использовании только двух переменных: a и b. Алгебра логики (Булева алгебра) основана на трех операциях:

1. Конъюнкция (логическое умножение) — операция «И», определяемая четырьмя правилами:

0 и 0 = 0; 0 и 1 = 0; 1 и 0 = 0; 1 и 1 = 1.

3. Дизъюнкция (логическое сложение) — операция «ИЛИ», определяемая четырьмя правилами:

0 или 0 = 0; 0 или 1 = 1; 1 или 0 = 1; 1 или 1 = 1.

4. Инверсия (логическое отрицание) — операция «НЕ», когда значение переменной изменяется на обратное (противоположное), то есть определяемая двумя правилами:

не 0 = 1; не 1 = 0.

Логические преобразования осуществляются в компьютере с помощью специальных логических устройств (элементов). Так как существует три основных логических операции, то выделяют три базовых логических элемента: «И», «ИЛИ», «НЕ» (рис. 1).

Рис. 1. Обозначения базовых логических элементов

Кроме того, существуют различные нестандартные элементы, представляющие собой комбинации базовых элементов, например, элемент Шеффера, элемент Пирса (рис. 2).

Рис. 2. Обозначения нестандартных логических элементов

Принцип работы каждого логического элемента поясняется аналитически (формулой) или таблицей истинности, указывающей значение функции при заданных значениях переменных. В современных ЭВМ все логические элементы реализуются в виде специальных микросхем, которые выполняют определенные функции.

1. Что такое система счисления?

2. В чем разница между позиционными и непозиционными системами счисления?

3. Перечислите известные системы счисления.

4. Что такое основание системы счисления?

5. Как перевести запись числа из одной системы счисления в другую?

6. Что изучает алгебра логики?

7. Перечислите основные логические операции.

8. Что такое «таблица истинности»?

9. Как хранятся графические изображения в памяти компьютера?

10. Что такое кодовая таблица компьютера?

1. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2016.

2. Гуриков С.Р. Информатика: учебник. – М.: Инфра-М, Форум, 2017.

3. Хлебников А.А. Информационные технологии: учебник. – М.: Кнорус, 2014. – 472 с.

4. Беляев М.А., Малинина Л.А., Лысенко В.В. Основы информатики: учебник для вузов http://www.rulit.me/books/osnovy-informatiki-uchebnik-dlya-vuzov-read-210823-1.html

1. Расставьте термины напротив их определений. Термины: система счисления, алфавит системы счисления, мощность алфавита, основание системы счисления.

|

Термин |

Определение |

|

Основание системы счисления |

количество цифр, используемых при записи чисел |

|

|

набор цифр, используемых при записи чисел и правила записи чисел |

|

|

набор цифр, используемых при записи чисел |

|

|

количество знаков в алфавите позиционной системы счисления |

2. Заполните пустые клетки таблицы последовательными числами в системах счисления с основанием 2, 8, 16.

|

Основание системы счисления |

Запись чисел |

|

10 |

50; 100; 200; 500 |

|

2 |

|

|

8 |

|

|

16 |

|

3. Переведите следующие числа из двоичной системы счисления в десятичную:

а) 100101;

б) 110011;

в) 110011;

г) 100010;

д) 111000.

4. Какое количество информации содержит сообщение о выпадении грани с числом 3 на шестигранном игральном кубике?

5. Заполните таблицу вычисленными значениями логических операций при А = 1 и В = 0.

|

Операция |

Результат вычисления |

|

не А |

0 |

|

А или неВ |

|

|

А и В |

|

|

В и неА |

|

|

А или В |

|

Цель и задачи: рассмотреть аппаратное обеспечение. Изучить его основные характеристики.

Вопрос темы:

1. Определение, назначение, структура.

2. Состав персонального компьютера.

3. Основные характеристики современных компьютеров.

Электронно-вычислительная машина или компьютер (англ. computer – вычислитель) – это программируемое электронное устройство, предназначенное для обработки информации, то есть способное обрабатывать данные и производить вычисления, а также выполнять другие задачи: ввод исходных данных и вывод результатов, построение изображений, диаграмм и графиков, синтезировать звук и т.д.

Классическая структура компьютера, используемая до наших дней, была разработана в 1946 году американским ученым Джоном фон Нейманом. Эта структура получила имя своего создателя. Схема компьютера по фон Нейману представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема компьютера по фон Нейману

В состав ЭВМ входят 5 основных устройств:

1. Устройство ввода служит для ввода исходной информации.

2. Устройство вывода служит для вывода результатов вычислений из памяти.

3. Арифметико-логическое устройство (АЛУ) служит для выполнения арифметических и логических операций над числами.

4. Запоминающее устройство (ЗУ) служит для приема, хранения и выдачи чисел.

5. Устройство управления (УУ) служит для управления работой всего компьютера в процессе вычислений.

Основной принцип работы ЭВМ был предложен также Джоном фон Нейманом и получил название принципа программного управления. Этот принцип гласит, что переработка машиной исходных данных в конечный результат производится в соответствии с заранее составленной и введенной в машину программой – заранее заданной, четко определенной последовательности арифметических, логических и других операций.

Джон фон Нейман также сформулировал основную концепцию логической организации ЭВМ (хранения команд компьютера в его собственной внутренней памяти), что послужило огромным толчком к развитию электронно-вычислительной техники.

Работы по созданию ЭВМ проводились и в Советском Союзе. Так в декабре 1948 г. советские ученые И. С. Брук и Б. И. Рамеев получили первое в СССР авторское свидетельство на изобретение цифровой ЭВМ.

К настоящему времени разработано большое количество типов компьютеров – от миниатюрных вычислительных устройств, применяемых в самых различных областях техники, до суперкомпьютеров, производящих с высочайшей скоростью обработку больших объемов информации, например, расчеты траектории баллистических ракет, моделирование процессов ядерных реакций или обработку данных большого адронного коллайдера (БАК – ускоритель заряженных частиц, построенный в Европейском Центре ядерных исследований, является самой крупной экспериментальной установкой в мире). Компьютеры различаются по назначению, мощности, размерам, элементной базе и т.д.

Наиболее распространенным типом ЭВМ в настоящее время является персональный компьютер (англ. personal computer), предназначенный для использования одним пользователем (персоной) в текущий момент времени. Конечно, в разное время такой компьютер могут использовать различные персоны. К персональным компьютерам относятся также и все виды портативных компьютеров – ноутбуки, планшеты и пр.

Персональный компьютер (ПК) – универсальная техническая система. При необходимости его конфигурацию (состав оборудования) можно изменять для соответствия большинству решаемых задач. Начиная с 1999 г. в области персональных компьютеров действует международный сертификационный стандарт. Он регламентирует принципы классификации персональных компьютеров и оговаривает минимальные и рекомендуемые требования к каждой из категорий. Этот стандарт устанавливает следующие категории персональных компьютеров:

· Consumer PC (массовый ПК);

· Office PC (деловой ПК);

· Mobile PC (портативный ПК);

· Workstation PC (рабочая станция);

· Entertainmemt PC (развлекательный ПК).

Типовая (минимально необходимая) конфигурация персонального компьютера в настоящее время содержит следующие типовые устройства:

· системный блок;

· монитор;

· клавиатура;

· манипулятор типа «мышь».

Системный блок содержит в себе средства ввода/вывода информации (частично), обработки информации (процессор), хранения информации (жесткие диски, оперативная память) (рис. 4).

Рис. 4. Системный блок персонального компьютера

В системном блоке находится системная (материнская) плата, на которой располагаются процессор, постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) и устройства оперативной памяти (рис. 5).

Рис. 5. Системная (материнская) плата с процессором (в центре)

Постоянное запоминающее устройство – это энергонезависимая память, используется для хранения массива неизменяемых данных. Постоянное запоминающее устройство служит для хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов.

Оперативная память в компьютере размещается на стандартных платах, называемых модулями. Модули оперативной памяти вставляют в соответствующие разъемы на материнской плате. Оперативная память компьютера хранит помещенные в неё данные только в течение одного сеанса работы компьютера. При выключении компьютера она очищается.

Центральный процессор (CPU, от англ. Central Processing Unit) – это основной рабочий компонент компьютера, который выполняет арифметические и логические операции, заданные программой, управляет вычислительным процессом и координирует работу всех устройств компьютера.

Современные процессоры выполняются в виде микропроцессоров. Физически микропроцессор представляет собой интегральную схему – тонкую пластинку кристаллического кремния прямоугольной формы площадью всего несколько квадратных миллиметров, на которой размещены схемы, реализующие все функции процессора. Кристалл-пластинка обычно помещается в пластмассовый или керамический плоский корпус и соединяется золотыми проводками с металлическими штырьками, чтобы его можно было присоединить к системной плате компьютера.

Микропроцессор выполняет следующие основные функции:

· чтение данных и команд из основной памяти и внешних устройств;

· прием и обработку запросов и команд на обслуживание внешних устройств;

· обработку данных и их запись в основную память и внешние устройства;

· выработку управляющих сигналов для всех прочих узлов и блоков компьютера.

Также к материнской плате подключается видеокарта, обеспечивающая вывод графической информации на монитор. При использовании звукового оборудования (колонки, наушники) необходимо наличие звуковой карты, а для работы компьютера в локальной сети – также и сетевая карта.

В системном блоке располагается главное запоминающее устройство – жесткий диск («винчестер»). На нем хранятся все необходимые для работы программы, а также сохраняемые в процессе работы программ данные (рис. 6).

Рис. 6. Жесткий диск (HDD)

Для обеспечения работы компьютера от электрической сети в системном блоке располагается блок питания. Кроме того, для подключения внешних запоминающих устройств, системный блок содержит дисководы, к которым подключаются СD и DVD диски, флэшки и другие накопители.

Все функциональные блоки здесь связаны между собой общей шиной, называемой системной магистралью. Физически магистраль представляет собой многопроводную линию с гнездами для подключения электронных схем. Совокупность проводов магистрали разделяется на отдельные группы: шину адреса, шину данных и шину управления.

Монитор персонального компьютера является главным устройством вывода как входных данных, так и результатов их обработки. Существуют два основных типа мониторов – электронно-лучевой и жидкокристаллический (ЖК-монитор). В настоящее время в основном, используются ЖК-мониторы (рис. 7).

Рис. 7. Электронно-лучевой (слева) и ЖК мониторы

Главными характеристиками мониторов являются размер диагонали (обычно в дюймах) и разрешение, то есть количество различимых точек на единицу длины.

В последнее время набирают популярность сенсорные экраны, в которых общение с компьютером осуществляется путем прикосновения пальцем к определенному месту чувствительного экрана. Так выбирается необходимый режим из меню, показанного на экране монитора, то есть выведенного на экран списка различных вариантов работы компьютера, по которому можно сделать конкретный выбор. Сенсорными экранами оборудуют рабочие места операторов и диспетчеров, их используют в информационно-справочных системах и т.д.

Клавиатура ПК – это основное устройство ввода текстовой и управляющей информации. Она содержит, как правило, порядка 120 клавиш, пространственно разделённых на группы по своему назначению (подробнее о работе с клавиатурой ПК см. вопрос 2.)

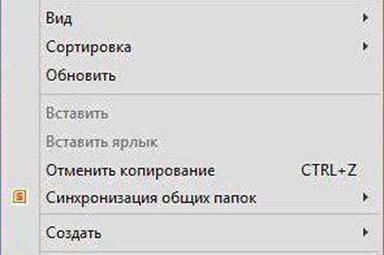

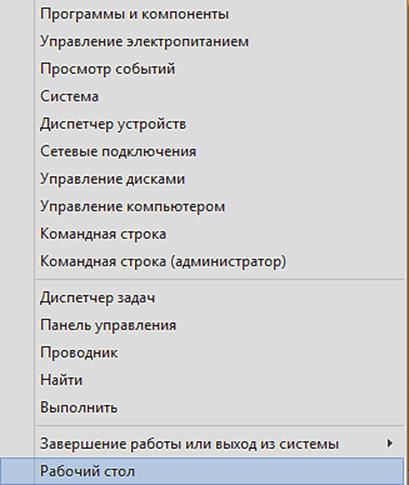

Манипулятор типа «мышь» является средством указания. С его помощью можно выделять (одним щелчком) элементы текста, значки и ярлыки файлов, папок и программ, а также открывать файлы и папки, запускать программы (двойным щелчком). Кроме того, при нажатой левой кнопке мыши можно выделять целые области на экране (как в тексте, так и в таблицах, а также на графических изображениях). Щелчок правой кнопкой мыши выводит на экран так называемые контекстные меню, причем в зависимости от места щелчка (от контекста) появляются различные по содержанию контекстные меню (см. вопрос 2). В настоящее время применяют шариковые (на колесике), оптические (лазерные) и беспроводные лазерные мыши.

Для полноценного использования возможностей персонального компьютера есть дополнительные внешние (периферийные) устройства: принтеры, сканеры, звуковые колонки, микрофоны, web-камеры, видеопроекторы. А также устройства, обеспечивающие работу компьютера в локальной или глобальной (Интернет) сети (концентраторы, модемы, роутеры).

Основными характеристиками любых компьютеров являются быстродействие и объем памяти. Дополнительные характеристики – это тип корпуса и его размеры, потребляемая мощность, размер экрана и тип монитора, тип клавиатуры и мыши, тип видеокарты, наличие периферийных устройств.

Центральный процессор. Быстродействие компьютера определяется количеством операций в единицу времени. Понятно, что за это отвечает центральный процессор (ЦП). Такие характеристики ЦП, как его тип и тактовая частота определяют основные возможности ПК. Тактовая частота – количество операций, совершаемых ЦП за секунду. Частота отвечает за быстродействие компьютера и измеряется в герцах (1800 Мгц или 2.2 Ггц). Типы процессоров или их моделей (Intel Pentium, Intel Celeron, AMD Sempron, AMD Athlon) отличаются амплитудой рабочей температуры, габаритами, потреблением энергии. ЦП даже одинакового типа могут иметь различные частоты – чем она выше, тем лучше производительность и быстродействие.

Оперативная память (ОЗУ, RAM – Rand Access Memory). В ней хранятся программы, с которыми в данный момент работает компьютер. Объем оперативной памяти входит в список основных характеристик ПК. Измеряется в Мегабайтах и Гигабайтах. Объем ОЗУ существенно влияет на быстродействие компьютера. На сегодня объем оперативной памяти считается нормальной не меньше 1 Гб. Но уже применяются модули памяти и по 8 Гб.

Жесткий диск (HDD, Hard Disk Drive). Жесткие диски предназначены для долговременного хранения информации (в отличие от оперативной памяти). Они сохраняют накопленную информацию сколько угодно долго независимо от того, включен компьютер или выключен (энергонезависимая память). Емкость – основная характеристика жесткого диска – количество информации, которую можно на него записать. Измеряется в Гигабайтах и Терабайтах. В настоящее время максимальная емкость порядка 8 ТБ.

Видеокарта. Видеоконтроллер или видеокарта – это плата, формирующая видеосигнал для отображения его на мониторе. Видеоадаптер обычно вставляется в разъем, размещенной на системной шине. Одной из самых главных характеристик видеосистемы (контроллер-монитор) является разрешение, то есть количество пикселов (точек) по горизонтали и по вертикали на экране изображения – 800 х 600, 1024 х 768, 1280 x 1024. Широкоформатным мониторам присущи такие разрешения, как 1440х900 и т.д. При выводе картинки на экран компьютер может использовать разные палитры цветовой гаммы – от 16 до 16,8 млн. цветов.

Монитор является устройством, отображающим информацию на экране. Основные характеристики монитора:

· Размер диагонали, измеряется в дюймах. Самые распространенные – 17”, 19”, 22”.

· Разрешение (количество точек по вертикали и горизонтали). Типовые значения 1024 х 768, 1280 x 1024. Иногда задается параметр – размер точки экрана. Обычно он составляет десятые доли миллиметра, например, 0,2 мм.

· Количество цветов определяется системой: монитор-видеокарта. Часто составляет миллионы цветов.

1. Дайте определение ЭВМ или компьютера.

2. Каково назначение ЭВМ или компьютера?

3. В каком году была предложена схема компьютера по фон Нейману?

4. Перечислите блоки, составляющие схему компьютера по фон Нейману.

5. В чем состоит принцип программного управления?

6. Перечислите состав устройств персонального компьютера.

7. Что такое системная (материнская) плата?

8. Перечислите основные характеристики персональных компьютеров.

9. Назовите основные элементы системного блока.

10. Чем определяется количество цветов изображения на экране монитора?

11. Чем отличается оперативная память компьютера от долговременной?

12. В чем назначение видеокарты?

1. Симонович С. В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. Издательство Питер 2016 г.

2. Гуриков С.Р. Информатика. Учебник. Инфра-М, Форум. 2017 г.

3. Хлебников А.А. Информационные технологии. Учебник. М. Кнорус. 2014 г. – 472 с.

4. Беляев М.А., Малинина Л. А., Лысенко В. В. Основы информатики. Учебник для вузов http://www.rulit.me/books/osnovy-informatiki-uchebnik-dlya-vuzov-read-210823-1.html

1. Заполните правый столбец таблицы, описав назначение устройств, указанных в левом столбце (по схеме компьютера фон Неймана).

|

Устройство |

Назначение |

|

Ввода |

Ввод исходных данных |

|

Вывода |

|

|

Запоминающее |

|

|

Арифметико-логическое |

|

|

Управления |

|

2. Заполните правый столбец таблицы, описав назначение устройств персонального компьютера.

|

Устройство |

Назначение |

|

Оперативная память |

Хранение данных и программ в течение сеанса работы ПК |

|

Жесткий диск |

|

|

Процессор |

|

|

Клавиатура |

|

|

Монитор |

|

|

Мышь |

|

|

Видеокарта |

|

|

Дисковод CD и DVD |

|

|

Внешний накопитель |

|

|

Сетевая карта |

|

|

Системная шина |

|

3. Заполните правый столбец таблицы, указав характеристики устройств персонального компьютера.

|

Устройство |

Характеристики |

|

Оперативная память |

Объем в Мегабайтах и Гигабайтах |

|

Жесткий диск |

|

|

Процессор |

|

|

Монитор |

|

|

Внешний накопитель |

|

Цель и задачи: рассмотреть основные понятия алгоритмизации и программирования, освоить методы составления алгоритмов решения практических задач.

Вопросы темы:

1. Понятие алгоритма.

2. Способы представления алгоритмов.

3. Свойства алгоритма.

4. Типы структур алгоритмов.

5. Программы.

6. Программное обеспечение компьютера.

Алгоритм является не только одним из главных понятий математики, но одним из главных понятий современной науки. Более того, алгоритм – одно из основополагающих понятий в информатике. Название «алгоритм» произошло от латинской формы имени величайшего среднеазиатского математика Мухаммеда ибн Муса ал-Хорезми (Alhorithmi), жившего в 783-850 гг. В своей книге «Об индийском счете» он изложил правила записи натуральных чисел с помощью арабских цифр и правила действий над ними («столбиком», в нашем понимании – алгоритмы). В XII веке эта книга была переведена на латынь и получила широкое распространение в Европе. И когда в ХХ веке возникла необходимость в наименовании набора последовательных операций, связанных с вычислениями, европейские ученые и назвали этот набор в честь ал-Хорезми алгоритмом.

В математике для решения типовых задач мы используем определенные правила, описывающие последовательности действий. Например, правила сложения дробных чисел, решения квадратных уравнений и т.д. Обычно любые инструкции и правила представляют собой последовательность действий, которые необходимо выполнить в определенном порядке. Для решения задачи надо знать, что дано, что следует получить и какие действия, и в каком порядке следует для этого выполнить. Предписание, определяющее порядок выполнения действий над данными с целью получения искомых результатов, и есть алгоритм.

Итак, алгоритм – это система точных и понятных предписаний о содержании и последовательности выполнения конечного числа действий для решения задачи.

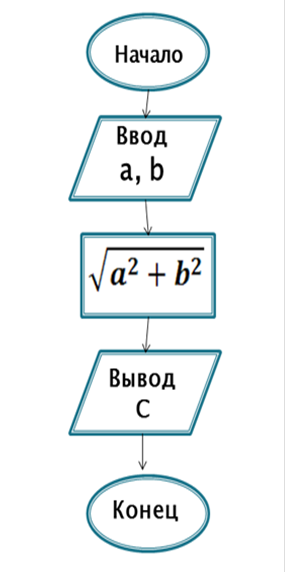

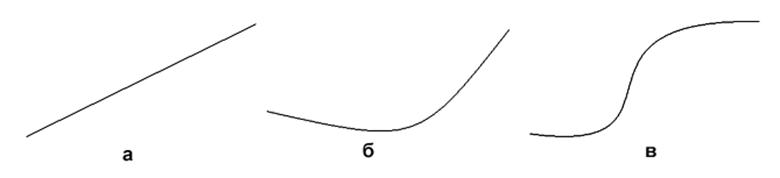

Алгоритмы могут быть представлены в виде: формулы, таблицы, графического или словесного описания, а также описания на специальных алгоритмических языках и языках программирования. Представление в виде формулы – очевидно. Например, формула корня квадратного уравнения дает нам правило вычисления результата (то есть, алгоритм), исходя из значений коэффициентов квадратного трехчлена. А известная с начальных классов таблица умножения дает алгоритм получения произведения сомножителей, записанных в первом столбце и первой строке таблицы.

Для графического представления алгоритмов используются блок-схемы, содержащие обозначения конкретных действий над данными, применяемыми в вычислениях.

|

Наименование |

Обозначение |

Функции |

|

Процесс |

|

Выполнение операции или группы операции, в результате которых изменяется значение, форма представления или расположение данных. |

|

Ввод-вывод |

|

Преобразование данных в форму, пригодную для обработки (ввод) или отображения результатов обработки (вывод). |

|

Решение |

|

Выбор направления выполнения алгоритма в зависимости от некоторых переменных условий. |

|

Пуск-останов |

|

Начало, конец, прерывание процесса обработки данных. |

Словесный способ записи алгоритма чрезвычайно прост. Он содержит словесные описания последовательности действий для решения задачи.

Например. Записать алгоритм нахождения наибольшего общего делителя (НОД) двух натуральных чисел (алгоритм Эвклида).

1. Задать два числа.

2. Если числа равны, то взять любое из них в качестве ответа и остановиться, в противном случае продолжить выполнение алгоритма.

3. Определить большее из чисел.

4. Заменить большее из чисел разностью большего и меньшего из чисел.

5. Повторить алгоритм с шага 2.

При словесно-формульном способе алгоритм записывается в виде текста с формулами по пунктам, определяющим последовательность действий.

Например, необходимо найти значение следующего выражения:

у=2а - (х+6).

Словесно-формульным способом алгоритм решения этой задачи может быть записан в следующем виде:

1. Ввести значения а и х.

2. Сложить х + 6.

3. Умножить а х 2.

4. Вычесть из 2а сумму (х+6).

5. Вывести у как результат вычисления выражения.

Для задания алгоритма необходимо описать следующие его элементы:

· набор объектов, составляющих совокупность возможных исходных данных, промежуточных и конечных результатов;

· правило начала;

· правила непосредственной переработки информации (описание последовательности действий);

· правило окончания;

· правило извлечения результатов.

Алгоритмический язык (или псевдокод) представляет собой систему обозначений и правил, предназначенную для единообразной записи алгоритмов. Псевдокод занимает промежуточное место между естественным и формальным языками. С одной стороны, он близок к обычному естественному языку, поэтому алгоритмы могут на нем записываться и читаться как обычный текст. С другой стороны, в псевдокоде используются некоторые формальные конструкции и математическая символика, что приближает запись алгоритма к общепринятой математической записи.

В псевдокоде не приняты строгие синтаксические правила для записи команд, присущие формальным языкам, что облегчает запись алгоритма на стадии его проектирования и дает возможность использовать более широкий набор команд, рассчитанный на абстрактного исполнителя.

Однако в псевдокоде обычно имеются некоторые конструкции, присущие формальным языкам, что, в свою очередь, облегчает переход от записи на псевдокоде к записи алгоритма на формальном языке. В частности, в псевдокоде так же, как и в формальных языках, есть служебные слова, смысл которых определен раз и навсегда. Они выделяются в печатном тексте жирным шрифтом, а в рукописном тексте подчеркиваются.

Единого или формального определения псевдокода не существует, поэтому возможны различные псевдокоды, отличающиеся набором служебных слов и основных (базовых) конструкций.

Алгоритм на алгоритмическом языке в общем виде записывается в форме:

алг <название алгоритма (аргументы и результаты)>

дано <условия применимости алгоритма>

надо <цель выполнения алгоритма>

нач <описание промежуточных величин>

последовательность команд <тело алгоритма>

кон

Часть алгоритма от слова алг до слова нач называется заголовком, а часть, заключенная между словами нач и кон, — телом алгоритма.

В предложении алг после названия алгоритма в круглых скобках указываются характеристики (арг, рез) и тип значения (цел, вещ, сим, лит или лог) всех входных (аргументы) и выходных (результаты) переменных. При описании массивов (таблиц) используется служебное слово таб, дополненное граничными парами по каждому индексу элементов массива.

Примеры предложений алг:

алг Объем и площадь цилиндра (арг вещ R, H, рез вещ V, S)

алг Корни КвУр (арг вещ а, b, c, рез вещ x1, x2, рез лит t)

алг Исключить элемент (арг цел N, арг рез вещ таб А[1:N])

алг Диагональ (арг цел N, арг цел таб A[1:N, 1:N], рез лит Otvet)

Если вычислительный процесс заканчивается получением результатов, то говорят, что соответствующий алгоритм применим к рассматриваемой совокупности исходных данных. В противном случае говорят, что алгоритм неприменим к совокупности исходных данных. Любой применимый алгоритм обладает следующими основными свойствами:

· дискретностью;

· определенностью;

· результативностью;

· массовостью.

Дискретность – последовательное выполнение простых или ранее определённых (подпрограммы) шагов. Преобразование исходных данных в результат осуществляется дискретно во времени.

Определенность состоит в совпадении получаемых результатов независимо от пользователя и применяемых технических средств (однозначность толкования инструкций).

Результативность означает возможность получения результата после выполнения конечного количества операций.

Массовость заключается в возможности применения алгоритма к целому классу однотипных задач, различающихся конкретными значениями исходных данных (разработка в общем виде).

Существуют три основные структуры алгоритмов:

1. Линейная.

2. Разветвляющаяся.

3. Циклическая.

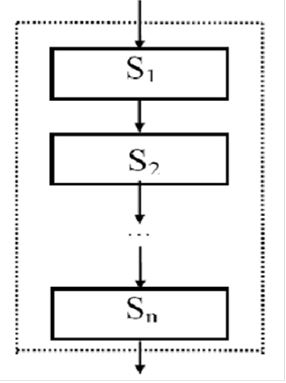

В алгоритмах линейной структуры все действия выполняются последовательно (рис. 8).

Рис. 8. Линейная структура алгоритма

Рассмотрим пример.

Заданы две стороны (катеты) прямоугольного треугольника – а и в.

Требуется составить алгоритм вычисления гипотенузы по формуле:

С = ![]()

Результат решения представлен на рисунке 9.

Рис. 9. Блок-схема алгоритма расчета длины гипотенузы

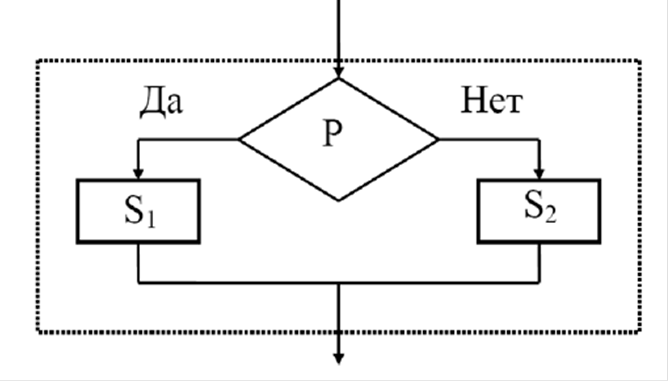

В алгоритмах разветвляющейся структуры переход к следующей операции зависит от результата проверки некоторого заданного условия (рис. 10).

Рис. 10. Разветвляющаяся структура алгоритма

Рассмотрим пример. Требуется напечатать чётные цифры в интервале от 0 до 10 красным цветом, а нечётные – черным.

Решение:

1. Ввод Х = 0, 1, 2, …, 10

2. Проверка условия Х – чётно или нечётно?

3. Если чётно: печатаем Х красным

4. Если нечётно: печатаем Х черным

Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 11.

Рис. 11. Блок-схема алгоритма

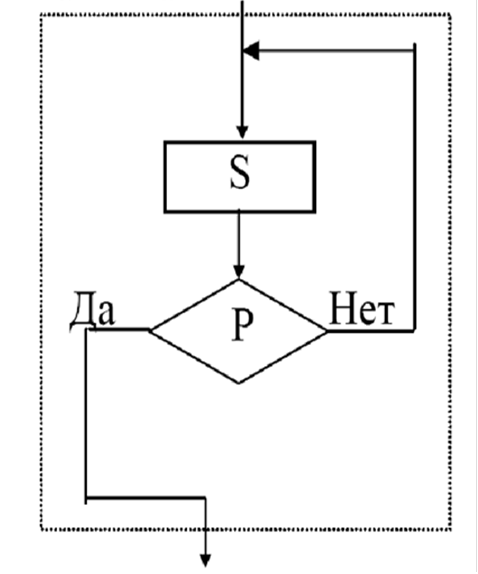

В алгоритмах циклической структуры отдельные операции могут циклически повторяться в зависимости от результата проверки заданного условия (рис. 12).

Рис. 12. Циклическая структура алгоритма

В реальных условиях алгоритмы содержат большое число фрагментов различных структур.

Алгоритм всегда рассчитан на конкретного исполнителя. В нашем случае таким исполнителем является ЭВМ. Для обеспечения возможности реализации на ЭВМ алгоритм должен быть описан на языке, понятном компьютеру, то есть на языке программирования.

Рассмотренные ранее способы описания алгоритмов «грешат» существенным недостатком: записи предписаний не могут непосредственно восприниматься машиной и в дальнейшем выполняться. Поэтому они используются только для предварительной работы с алгоритмом в расчете на то, что существуют средства описания алгоритмов, применяя которые можно ввести символы алгоритма в память ЭВМ и затем выполнить заданные предписания для получения искомых результатов. Средствами такого описания алгоритмов являются языки программирования, позволяющие на основе строго определенных правил формировать последовательность предписаний, однозначно отражающих смысл и содержание частей алгоритма с целью их последующего исполнения на ЭВМ.

Понятия алгоритма и программы разграничены не очень чётко. Обычно программой называют окончательный вариант алгоритма решения задачи, ориентированный на конкретного пользователя.

Таким образом, можно дать следующее определение программы для ЭВМ:

Программа – это описание алгоритма и данных на некотором языке программирования, предназначенное для последующего выполнения на компьютере.

Язык программирования – это формальный, искусственный язык, предназначенный для представления алгоритмов в виде, пригодном для выполнения ЭВМ. Различают языки программирования низкого уровня (ассемблеры) и высокого уровня (Бейсик, Паскаль и др.). Языки низкого уровня близки к языку машинных команд, а языки высокого уровня имитируют естественные языки, используя некоторые слова разговорного языка и общепринятые математические символы. Эти языки более удобны для человека.

Вот пример фрагмента программы на языке Бейсик:

1. program имя(ввод,вывод);

2. program echo(input,output);

3. описания;var n:integer;BEGIN

4. BEGIN оператор;

5. write('число?');оператор;read(n);операторwrite(n)END.

Каждый язык программирования, равно как и «естественный язык» (русский, английский и т.д.), имеет алфавит, словарный запас, свои грамматику и синтаксис, а также семантику.

Алфавит – фиксированный для данного языка набор основных символов, допускаемых для составления текста программы на этом языке.

Синтаксис – система правил, определяющих допустимые конструкции языка программирования.

Семантика – система правил однозначного толкования отдельных языковых конструкций, позволяющих воспроизвести процесс обработки данных.

Вся совокупность компьютерных программ называется программным обеспечением компьютера (ПО). Она содержит три больших класса – системное, прикладное и инструментальное ПО.

Системное ПО состоит из программ, обеспечивающих работу всех частей компьютера и подключаемых к нему периферийных устройств.

Прикладное ПО содержит программы, используемые для решения конкретных (прикладных) задач пользователя. В него входят текстовые и графические редакторы, табличные процессоры, расчетные программы, а также сложные программные системы.

Инструментальное ПО предназначено для создания самих компьютерных программ. Оно включает языки и системы программирования, например, Бейсик, Java, Delphi и пр.

Центральное место в системном ПО занимают операционные системы (ОС). Основное назначение операционной системы, установленной на компьютер, является обеспечение согласованной работы всех внутренних и внешних устройств компьютера, а также организация взаимодействия пользователя и компьютера. Подробные сведения об операционных системах персональных компьютеров приведены в вопросе 1.

Прикладное ПО – это самый обширный класс компьютерных программ. В него входят популярные программы для решения самых разнообразных задач, как деловой сферы, так и сферы широкой пользовательской аудитории. Как правило, подобные программы составляют целые комплексы, называемые пакетами прикладных программ (ППП).

Наиболее популярными пакетами являются так называемые офисные пакеты, предназначенные для решения большинства «офисных» задач: подготовки текстовых и табличных документов, оформления графических и презентационных материалов, создания баз данных, подготовки публикаций, разработки веб-страниц, работы с источниками всемирной компьютерной сети Интернет и пр.

Наибольшее распространение в нашей стране получил программный пакет MS Office, разработанный американской компанией MicroSoft (основатель Компании Билл Гейтс). Этот пакет включает текстовый процессор MS Word, табличный процессор MS Excel, систему управления базами данных MS Access, редактор компьютерных презентаций MS PowerPoint, графический редактор деловых иллюстраций MS Visio, а также ряд других приложений (MS Project, MS Publisher, MS SharePoint Designer и пр.).

Подробно методы практической работы с приведенными программами рассматриваются в темах 7 – 11.

1. Что называется алгоритмом решения задачи?

2. Каково происхождение термина «алгоритм»?

3. Назовите свойства алгоритмов.

4. Перечислите способы представления алгоритмов.

5. Что представляет собой алгоритмический язык?

6. Назовите виды структур алгоритмов.

7. В чем состоит суть разветвляющегося алгоритма?

8. В чем состоит суть циклического алгоритма?

9. Что такое компьютерная программа?

10. Назовите примеры языков программирования высокого уровня.

11. Назовите составляющие языка высокого уровня.

12. Что такое семантика языка?

1. Гуриков С.Р. Информатика. Учебник. М: Форум, 2017. – 464 с.

2. Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. Информатика. – 2 изд. - М: Инфра-М, Форум, 2017. – 384 с.

3. Трофимов В.В. Информатика в 2-х томах. Учебник. СПб – Юрайт, 2016. – 406 с.

4. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru

5. Официальный сайт компании Microsoft http://www.microsoft.com

1. Заполните правый столбец таблицы свойств алгоритмов.

|

Свойство |

Содержание |

|

Дискретность

|

Преобразование исходных данных в результат осуществляется дискретно во времени. |

|

Определенность |

|

|

Результативность |

|

|

Массовость |

|

2. Нарисуйте три схемы основных структур алгоритмов.

3. Изобразите блок-схему алгоритма решения квадратного уравнения.

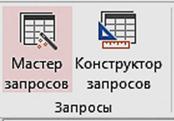

4. Запишите алгоритм вычисления длины окружности и площади круга по заданному значению радиуса, используя словесно-формульное представление.