Интернет-курс по дисциплине

«Информационные технологии в менеджменте»

Прохорский Г.В.

Интернет-курс по дисциплине

«Информационные технологии в менеджменте»

Содержание

Тема 1. Информатизация управленческой деятельности

Вопрос 1. Цели и задачи информатизации общества.

Вопрос 2. Информация, данные и знания.

Вопрос 3. Основные свойства информации.

Вопрос 4. Информационные процессы, системы и технологии.

Вопрос 5. Деловая информация, её виды и свойства.

Тема 2. Информационные технологии

Вопрос 1. Этапы развития информационных технологий.

Вопрос 2. Классификация информационных технологий.

Вопрос 3. Информационные технологии пользователя.

Тема 3. Технологии обеспечения информационной безопасности

Вопрос 1. Основные понятия информационной безопасности и защиты информации.

Вопрос 2. Нормативно-правовые и административные меры обеспечения информационной безопасности.

Вопрос 3. Угрозы информационной безопасности.

Вопрос 4. Методы и средства защиты информации.

Вопрос 5. Вредоносные программное обеспечение.

Вопрос 6. Антивирусная защита.

Тема 4. Функциональные информационные технологии

Вопрос 1. Обзор основных видов функциональных информационных технологий.

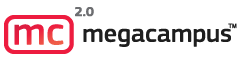

Вопрос 2. Информационные технологии обработки данных.

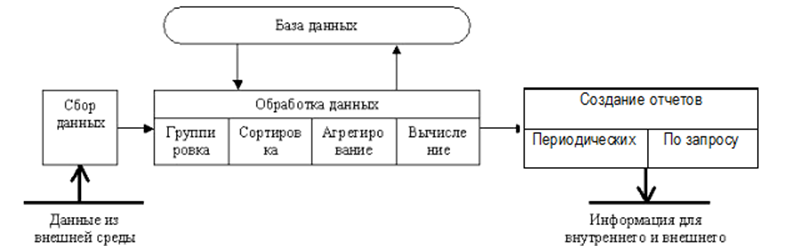

Вопрос 3. Информационные технологии управления.

Вопрос 4. Информационные технологии поддержки принятия решений.

Тема 5. Технологии интегрированных информационных систем

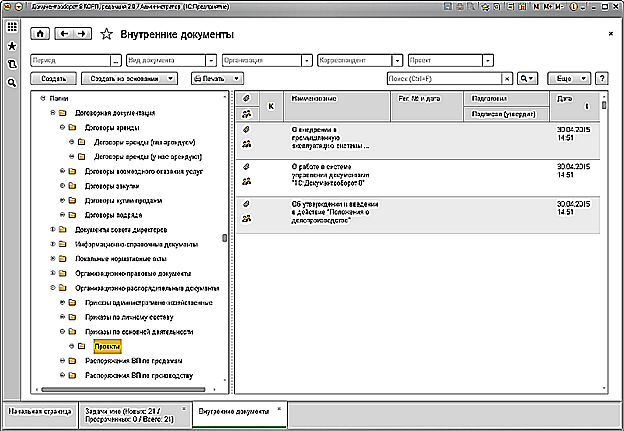

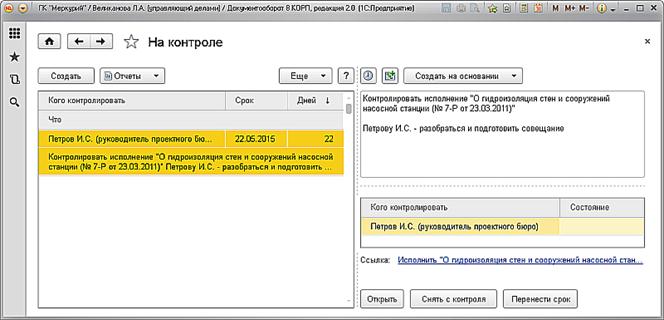

Вопрос 1. Технологии электронного документооборота.

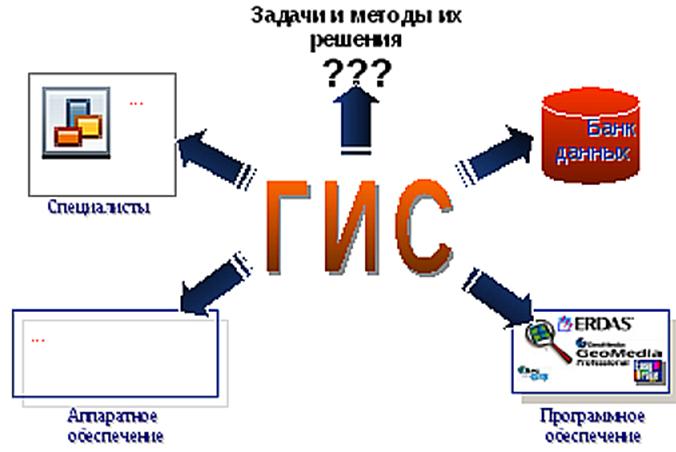

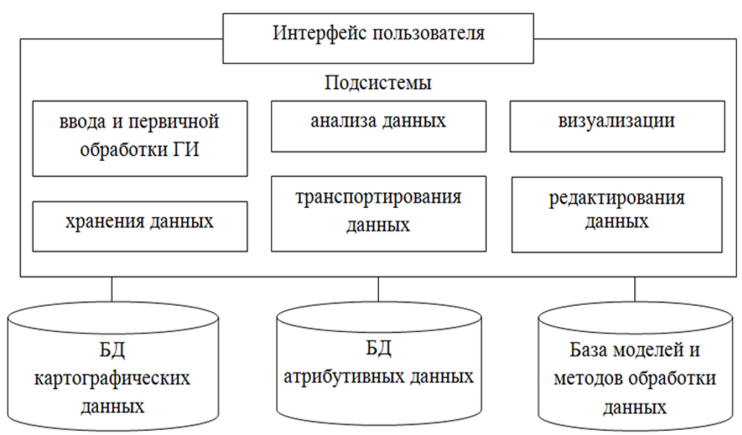

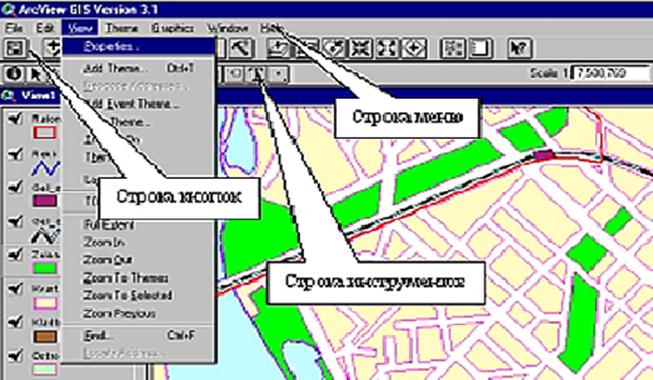

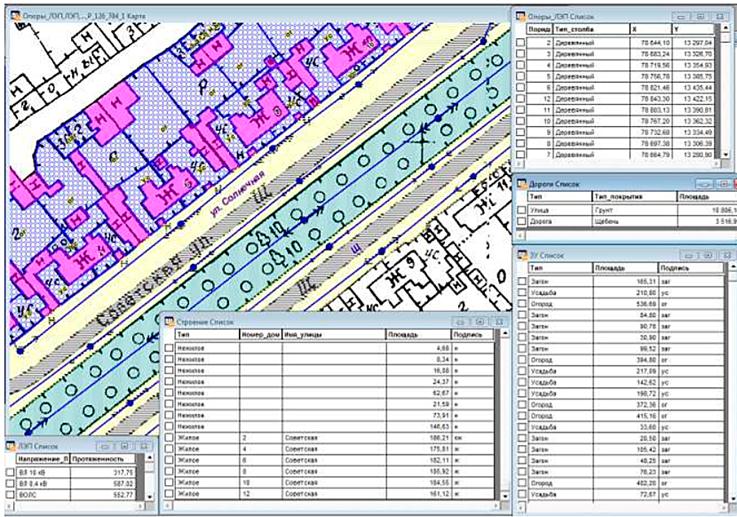

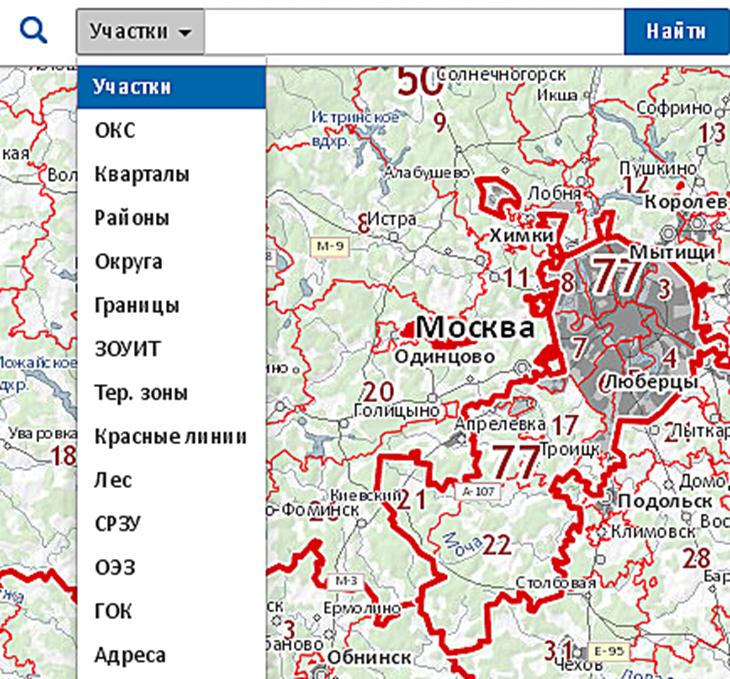

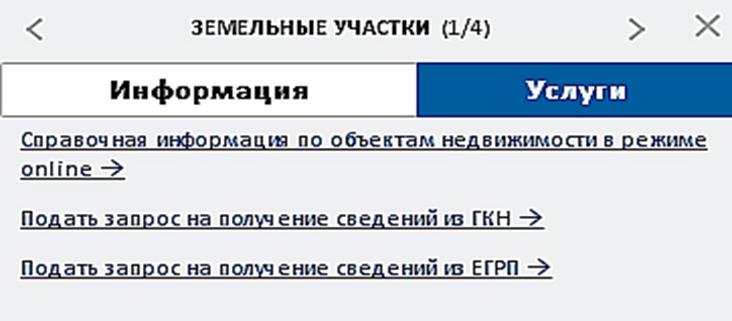

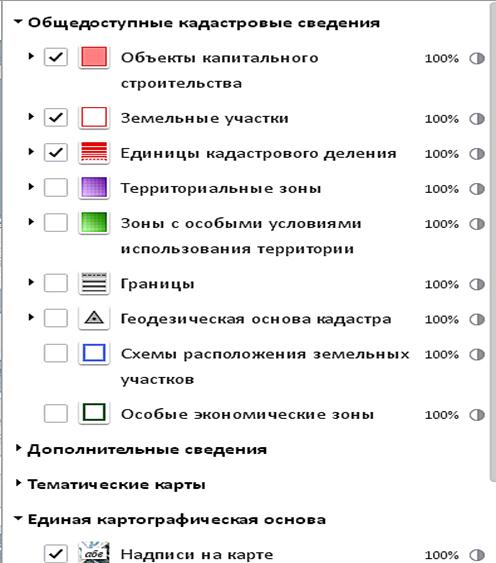

Вопрос 2. Геоинформационные технологии.

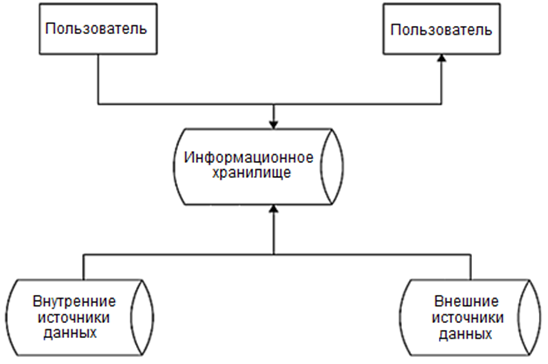

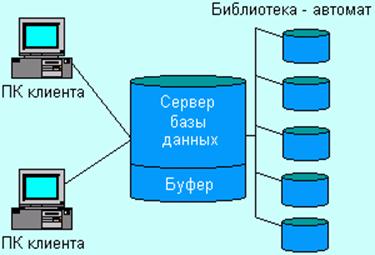

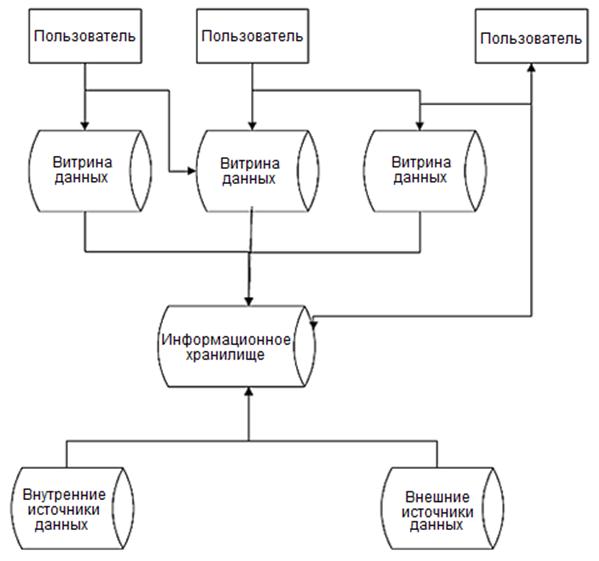

Вопрос 3. Технологии информационных хранилищ.

Тема 6. Интеллектуальные информационные технологии

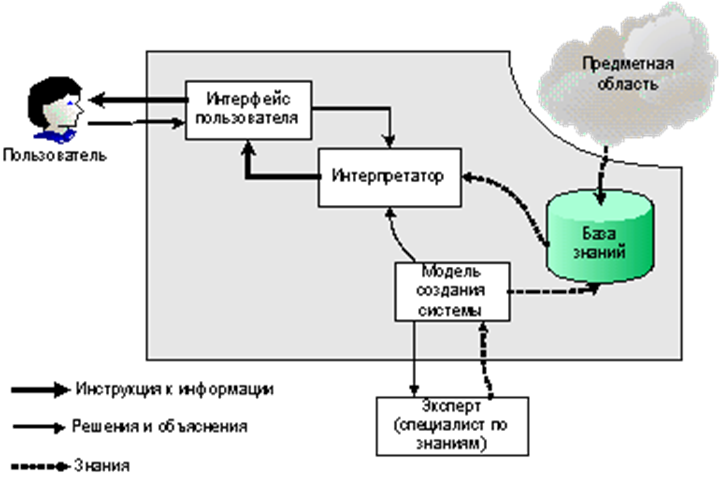

Вопрос 2. Понятие искусственного интеллекта.

Вопрос 4. Нейросетевые технологии.

Тема 7. Системы правовой информации

Вопрос 1. Компьютерные технологии для работы с правовой информацией.

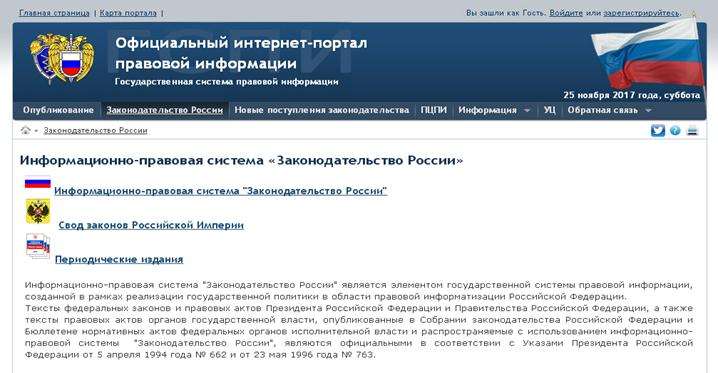

Вопрос 2. Государственные системы правовой информации.

Вопрос 3. Коммерческие справочные правовые системы.

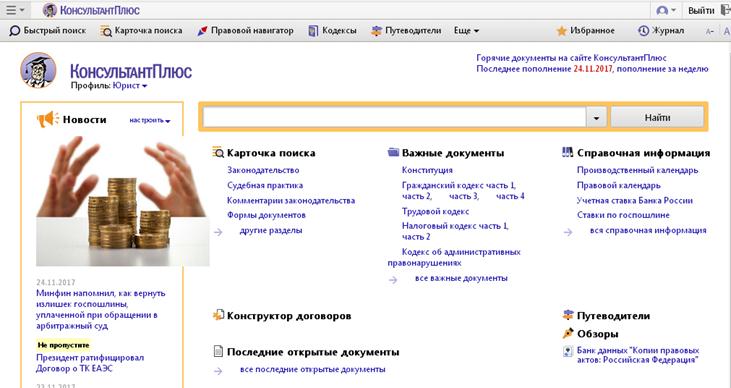

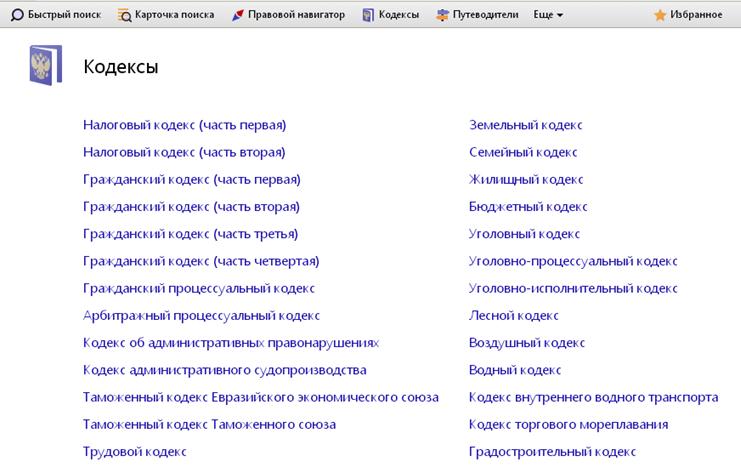

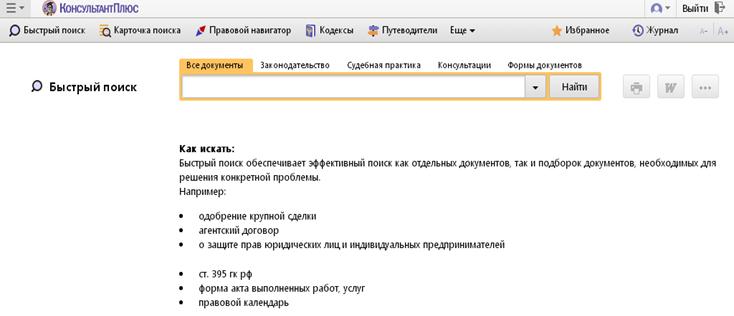

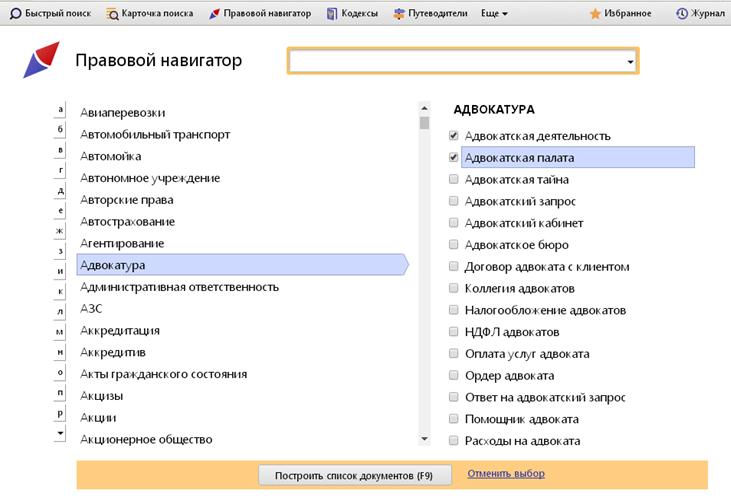

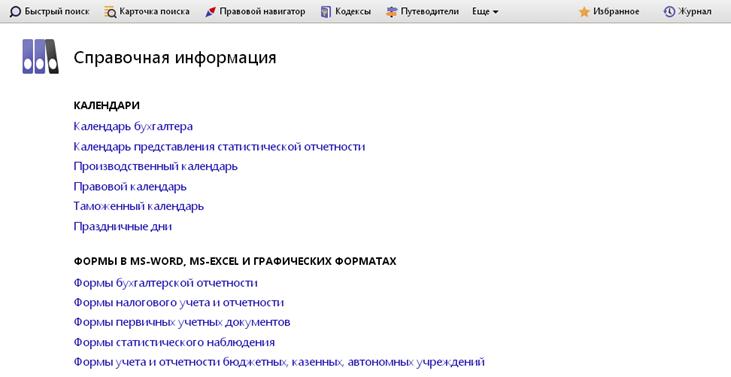

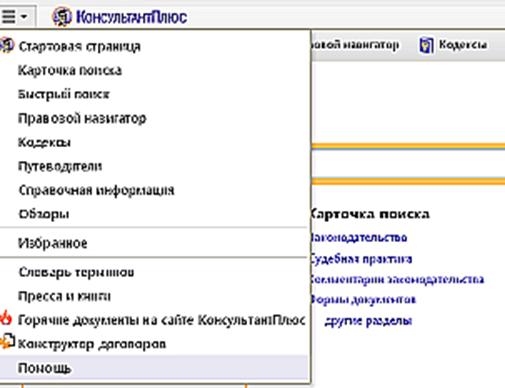

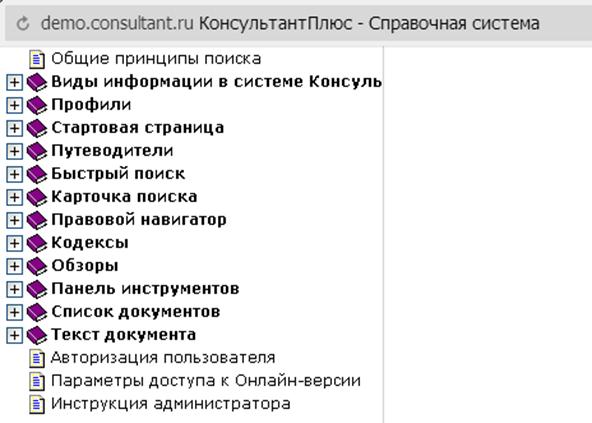

Вопрос 4. Справочно-правовая система Консультант плюс.

Тема 8. Информационные технологии бизнес-планирования

Вопрос 1. Типовой бизнес-план и его составляющие.

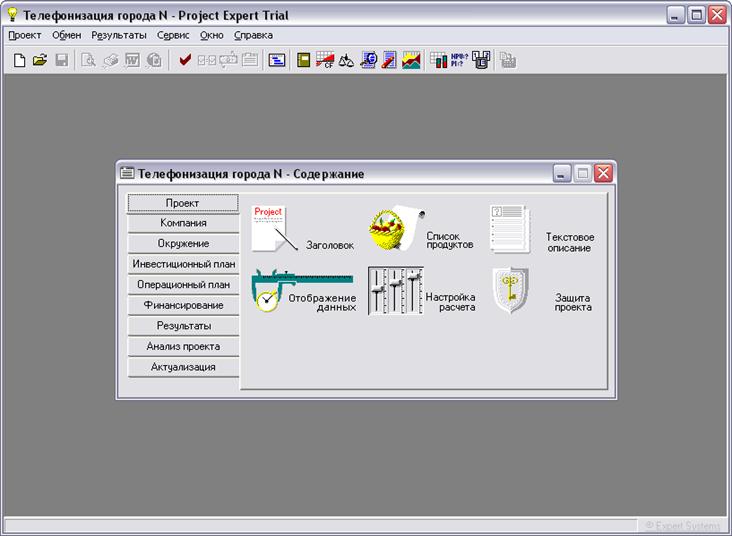

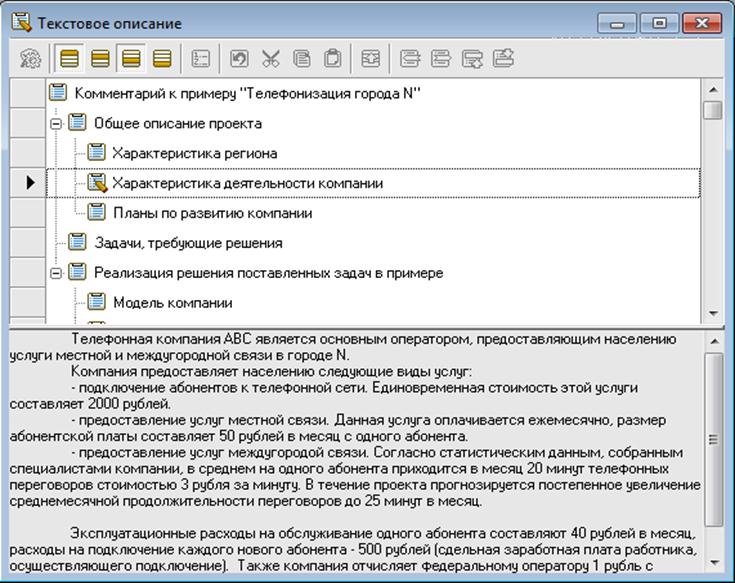

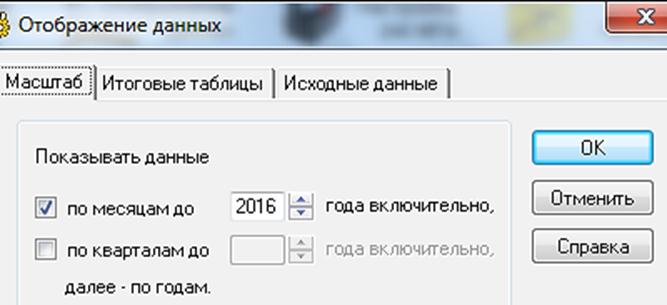

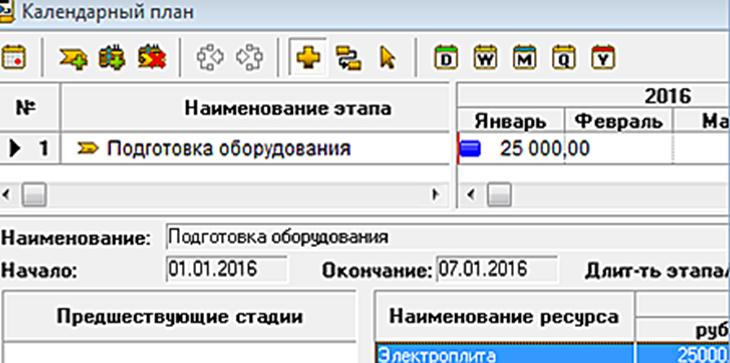

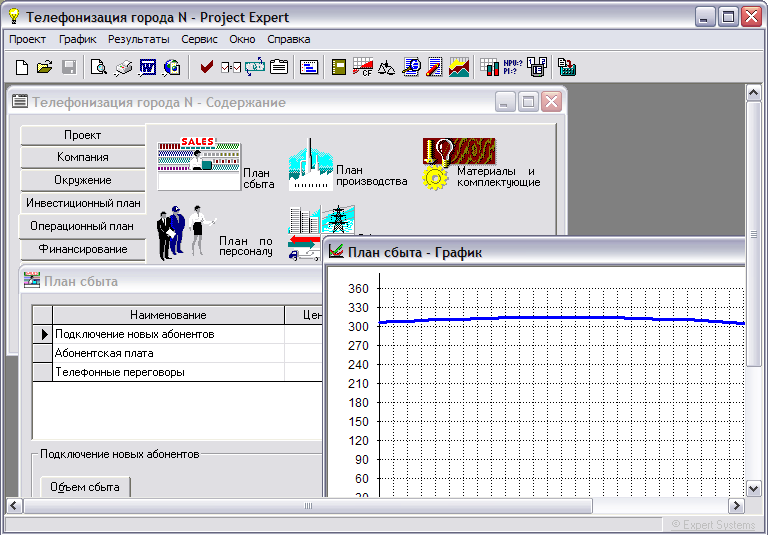

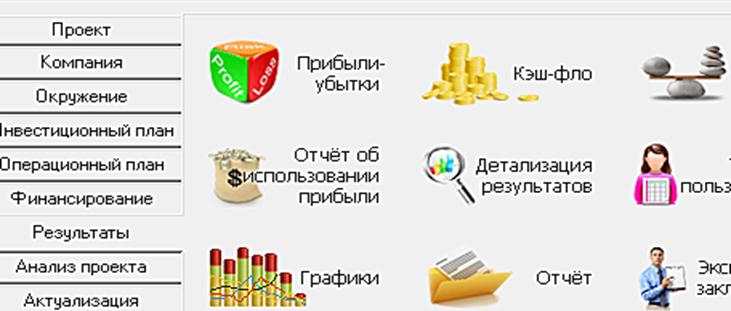

Вопрос 2. Программа Project Expert.

Тема 9. Информационные технологии учета и управления предприятием

Вопрос 1. Задачи учета и управления предприятием.

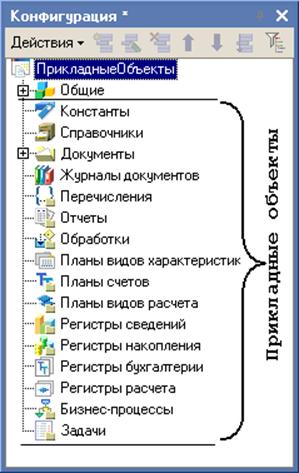

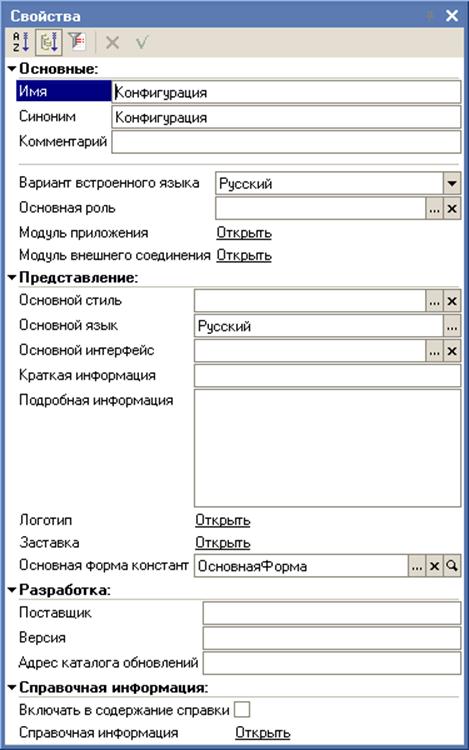

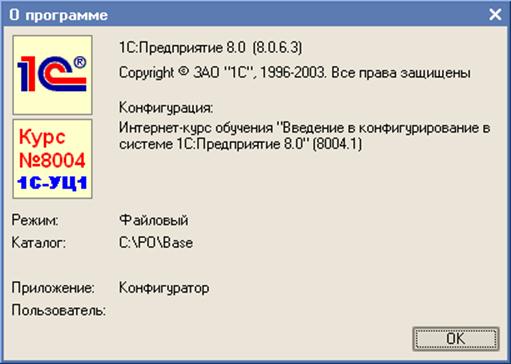

Вопрос 2. Обзор системы «1С:Предприятие 8».

Вопрос 3. Основы работы с системой «1С:Предпрятие 8».

Тема 10. Информационные технологии управления проектами

Вопрос 1. Проекты и управление ими.

Вопрос 2. Основы планирования.

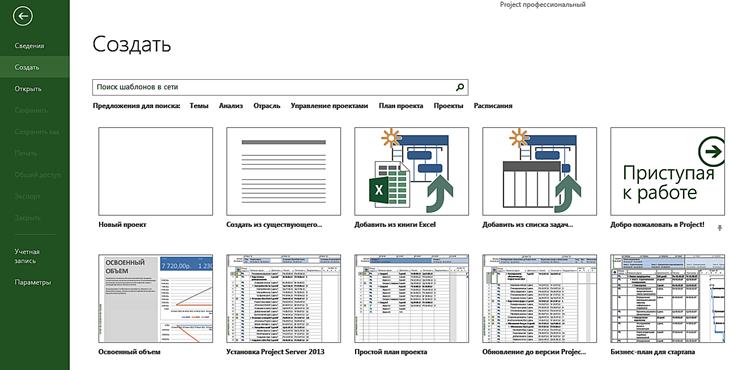

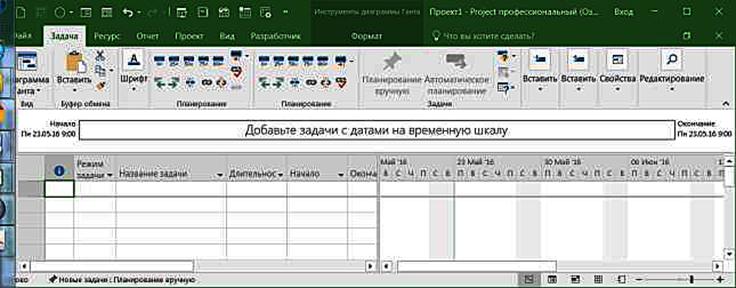

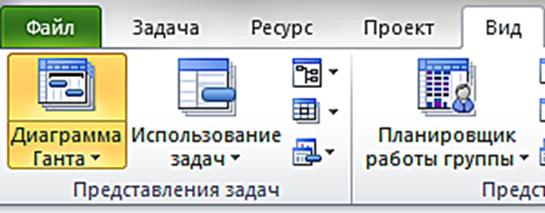

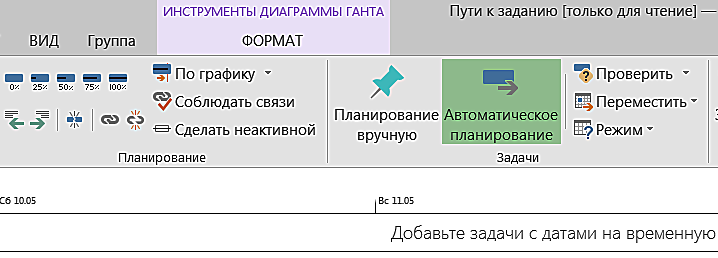

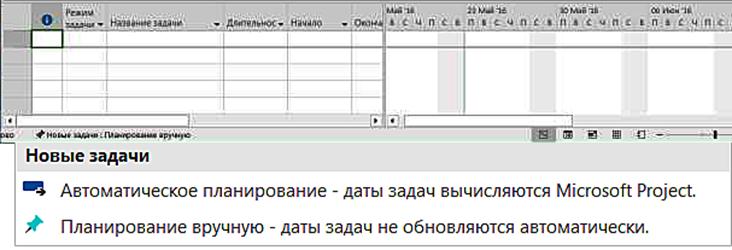

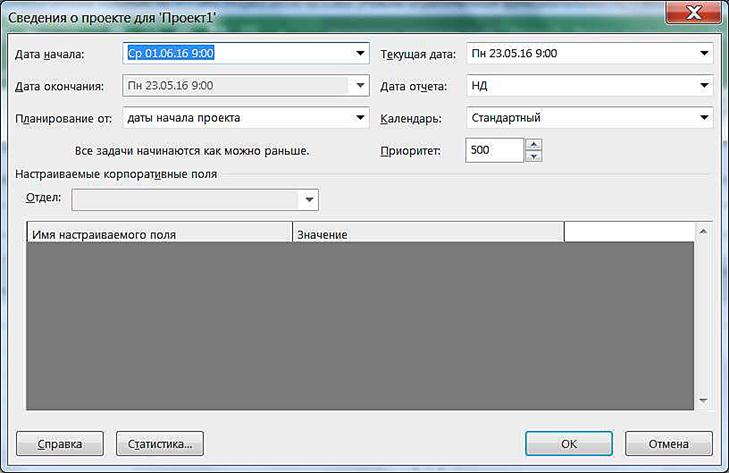

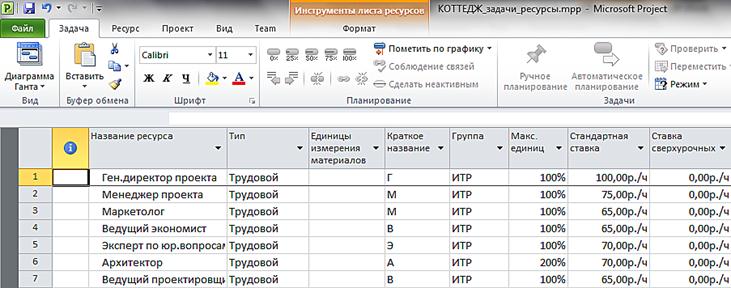

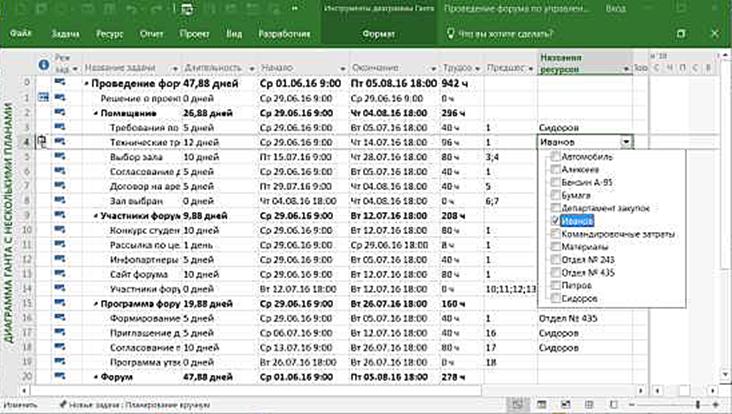

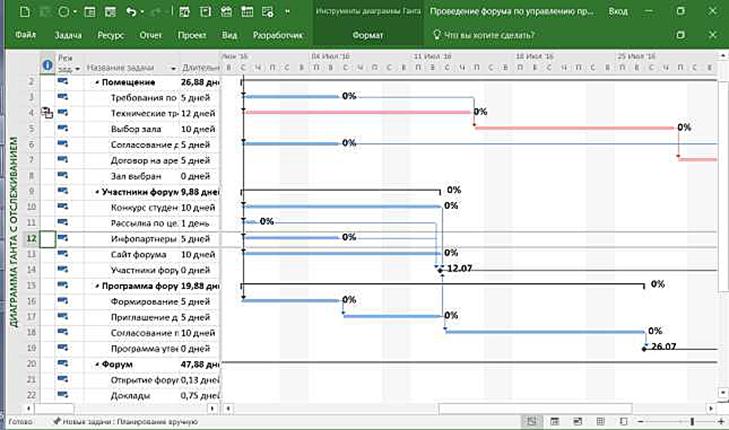

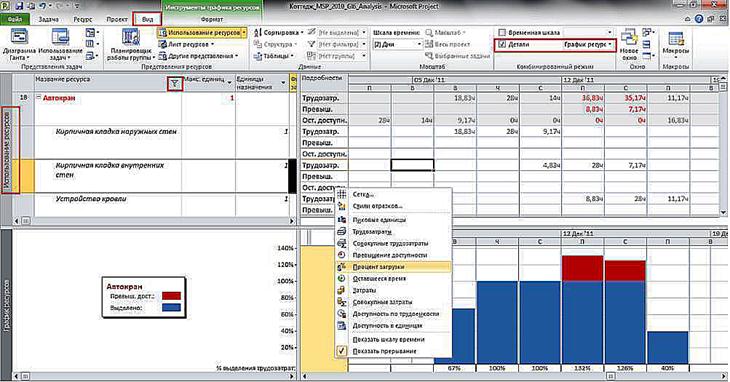

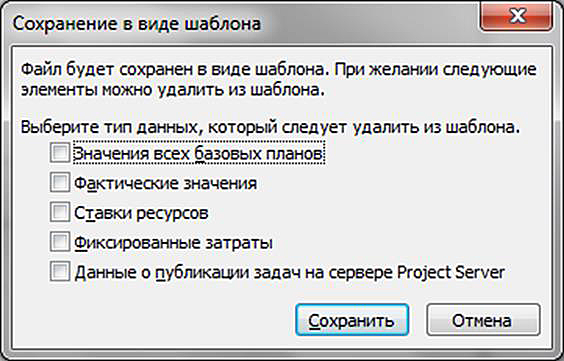

Вопрос 3. Планирование проекта в MS Project.

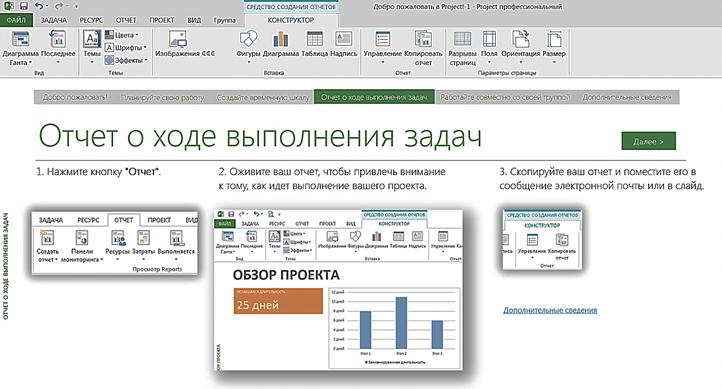

Вопрос 4. Управление проектом в четыре шага.

Интернет-курс «Информационные технологии в менеджменте» посвящен изучению принципов построения и методов работы с информационными технологиями, используемыми в управленческой деятельности. В курсе рассматриваются закономерности создания и функционирования информационных процессов в сфере управления организацией; основы государственной политики в области информатизации; методы и средства поиска, систематизации и обработки деловой информации.

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится к базовой части рабочего учебного плана.

Предметом дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» являются принципы и особенности использования информационных технологий в сфере управления.

Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» является формирование знаний информационных технологий в управленческой деятельности и программного обеспечения технологий обработки, хранения, передачи и приема массивов деловой информации в различных областях деятельности практика-управленца в современном мире. А также знакомство с методологией работы информационных систем управления организацией и отдельных ее элементов, формирование практических навыков работы с прикладными программными решениями задач управления.

Изучение дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» должно обеспечить формирование и развитие у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательным стандартом:

· владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности;

· способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации;

· способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;

· владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления;

· владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов.

Цель и задачи: рассмотреть цели и задачи информатизации управленческой деятельности.

Вопросы темы:

1. Цели и задачи информатизации общества.

2. Информация, данные и знания.

3. Свойства информации.

4. Информационные процессы, системы и технологии.

5. Деловая информация и ее классификация.

Роль информации в современном обществе постоянно возрастает. Деятельность как отдельных людей, так и целых организаций все в большей степени зависит от их информированности и способности эффективно использовать имеющуюся информацию. Внедрение компьютеров, а также современных методов и средств обработки и передачи информации послужило началом процесса, называемого информатизацией общества. Современное материальное производство, общественные отношения и другие сферы деятельности все больше нуждаются в информационном обслуживании, переработке огромного количества информации.

Информатизация на основе внедрения компьютерных и телекоммуникационных технологий является реакцией общества на потребность в существенном увеличении производительности труда в информационном секторе общественного производства, где сосредоточено более половины трудоспособного населения.

Результатом процесса информатизации является создание информационного общества, где манипулируют не материальными объектами, а идеями, образами, интеллектом, знаниями. Для каждой страны ее движение от индустриального этапа развития к информационному этапу определяется степенью информатизации общества.

Информационное общество – общество, в котором большинство работающих людей заняты производством, хранением, переработкой и обменом информацией. Переход к информационному обществу сопровождается переносом центра тяжести в экономике с производства материальных благ (товаров) на оказание услуг, в том числе и правовых.

Информационная культура – умение целенаправленно работать с информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи компьютерную информационную технологию, современные средства и методы. Информационная культура заимствует и использует достижения многих наук: кибернетики, информатики, теории информации, математики, психологии, социологии и ряда других дисциплин. Неотъемлемой частью информационной культуры является знание информационной технологии и умение применять ее на практике.

Информатизация общества – организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов.

Цель информатизации – улучшение качества жизни людей за счет увеличения производительности и облегчения условий их труда.

Информатизация – это сложный социальный процесс, связанный со значительными изменениями в образе жизни населения. Он требует серьезных усилий на многих направлениях, включая ликвидацию компьютерной неграмотности, формирование культуры использования новых информационных технологий и др.

Применительно к автоматизированной обработке данных информация – это последовательность символических обозначений (букв, цифр, закодированных графических образов или звуков и т.п.), несущая смысловую нагрузку и представленная в понятном компьютеру виде.

Информация передается в виде сообщений, определяющих форму и представление передаваемой информации, например, телепередача или музыкальное произведение, команды регулировщика на перекрестке, фотография или распечатанный на принтере текст, полученные в результате работы программы сведения, и т.д. При этом предполагается, что имеются источник информации и получатель информации.

Бессмысленно говорить об информации без наличия потребителя, хотя бы потенциального. Для передачи сообщения от источника к получателю необходима некоторая материальная субстанция — носитель информации. Сообщение, передаваемое с помощью носителя, называется сигналом.

Основные формы представления информации:

· символьная (основана на использовании различных символов);

· текстовая (текст – это символы, расположенные в определенном порядке);

· графическая (различные виды изображений);

· звуковая;

· электрическая, электромагнитная, световая (например, импульсы);

· тактильная (например, горячо-холодно);

· генетическая и т.д.

Наряду с термином «информация» часто употребляется понятие «данные». Данные – это отдельные факты или записанные наблюдения, характеризующие объекты, явления, процессы и их свойства в конкретной предметной области, которые по каким-то причинам не используются, а только хранятся.

Данные – это сведения, полученные путем измерения, наблюдения, логических или арифметических операций и представленные в форме, пригодной для постоянного хранения, передачи и обработки.

Данные могут быть представлены в виде текста, графики, аудиовизуального ряда. Представление данных называется языком информатики, представляющим собой совокупность символов, соглашений и правил, используемых для общения, отображения, передачи информации в электронном виде. Например, записанные в таблице значения какого-либо параметра для разных автомобилей.

На информации основываются знания, обобщающие опыт, полученный человеком в ходе выполнения какой-либо практической деятельности, и представляющие собой закономерности предметной области (принципы, связи, законы), позволяющие решать задачи в этой области.

Знания – это зафиксированная и проверенная практикой обработанная информация, которая использовалась и может многократно использоваться для принятия решений.

Преобразование и обработка данных позволяют получить информацию. Например, данные, передаваемые радиотелеграфом в виде азбуки Морзе (точки и тире), понимаются как текстовые сообщения людьми, изучившими эту азбуку (радисты, телеграфисты). Текст на иностранном языке – это данные для тех людей, которые этого языка не знают. Однако, знание иностранного языка позволяет понять информацию, заложенную в тексте. То есть обработка данных (перевод с иностранного языка на русский) преобразует данные в информацию.

Формальные знания могут быть в виде документов (законов, стандартов, инструкций) или книг, учебников с описанием правил решения задач. Неформальные знания – это знания и опыт специалистов в определенной предметной области.

Нетрудно понять, что информация, используемая в разных отраслях человеческой деятельности, обладает различными свойствами. Однако, существует ряд свойств информации, которые являются общими для любых сфер применения информации.

Наиболее важные среди них – это:

· достоверность;

· полнота;

· актуальность;

· ценность;

· ясность.

Достоверная информация отражает истинное положение дел. Недостоверная информация может привести к неправильному пониманию или неправильному принятию решений (например, на бирже).

Информация является полной, если ее достаточно для понимания и принятия решений. Неполнота информации может сдерживать принятие решений или повлечь ошибки. Например, указание в расписании занятий названия предмета и времени начала, дает неполную информацию, поскольку не указана аудитория, продолжительность занятий и фамилия преподавателя.

Информация является актуальной, если она поступила вовремя и содержит не устаревшие сведения. Например, курс валюты, которая торгуется на бирже, может измениться в любой момент времени.

Если сведения, которые несёт информация, полезны для принятия решений, то такая информация является ценной. В противном случае ценность информации отсутствует, т.е. она бесполезна для определённых задач.

Ясность состоит в требовании, чтобы информация была выражена понятным языком для тех, кому она предназначена. Например, текст на иностранном языке понятен только тем, кто этот язык понимает.

Как ясно из изложенного выше, информацию можно: создавать, воспринимать, запоминать, хранить, копировать, искать, формализовать, обрабатывать, преобразовывать, передавать, распространять и т.д. Обработка информации состоит в получение одних информационных объектов из других информационных объектов путем выполнения некоторых операций.

Информационный процесс – это процесс восприятия, накопления, обработки и передачи информации. Информационные процессы постоянно протекают в природе, обществе, науке и технике. Так, процесс зарождения и развития любого объекта в живой природе (растения, животного и т.д.) сопровождается восприятием информации (например, генетической), накоплением (например, воздействия окружающей среды), хранением, обработкой (реакцией на внешние воздействия) и передачей (например, генов своим потомкам). Аналогичные информационные процессы протекают и в человеческом обществе. В технике можно привести пример управления любым техническим объектом – автомобилем, самолётом и пр.

Информационный процесс реализует следующие этапы обработки информации:

· сбор и регистрация информации;

· машинное кодирование информации;

· хранение информации;

· обработка информации с использованием современных вычислительных методов математического моделирования, статистических и других методов;

· выдача информации потребителям;

· анализ полученной информации и др.

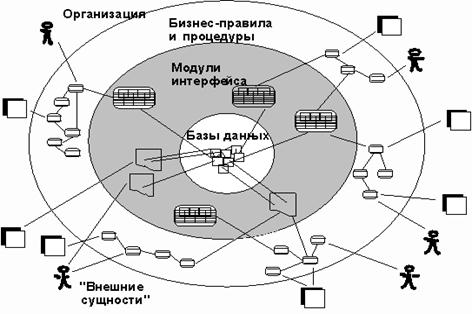

Информационная система – система, обеспечивающая получение, хранение, обработку информации для решения конкретных задач и её выдачу или передачу. Например, автоматизированная справочная система на вокзале получает от пользователя данные – пункт назначения, дату выезда, тип поезда (скорый, пассажирский) и вагона (купейный, мягкий, плацкартный), и на основании этих данных, а также данных заложенных в память системы, выдает время отправления, стоимость билета и другие интересующие пользователя параметры. Информационная технология тесно связана с информационными системами, которые являются для нее основной средой.

Информационная система является средой, составляющими элементами которой являются компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы данных, люди, различного рода технические и программные средства связи и т.д. Основная цель информационной системы – организация хранения, обработки и передачи информации.

Информационные технологии – совокупность средств и методов, используемых для реализации информационных систем. То есть – это компьютерная техника, алгоритмы и программы, на основании которых создаются информационные системы. Федеральный закон РФ №149 (ред. от 25.11.2017) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» дает такое определение этого понятия: «Информационные технологии – это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов».

Цель применения информационных технологий – снижение трудоемкости использования информационных ресурсов. Реализация функций информационной системы невозможна без знания ориентированной на нее информационной технологии. А в то же время информационная технология может существовать и вне сферы информационной системы.

Таким образом, информационная технология является более емким понятием, отражающим современное представление о процессах преобразования информации в информационном обществе. В умелом сочетании двух информационных технологий – управленческой и компьютерной – залог успешной работы информационной системы.

Широкое использование нашли информационные технологии в управленческой деятельности. Здесь они позволяют решать определенные задачи, возникающие при исполнении профессиональных обязанностей.

В первую очередь, информационные технологии в управленческой деятельности помогают значительно ускорить поиск, обработку и последующий анализ необходимой информации. Кроме того, их используют для оперативного обмена различными сведениями, а также для предоставления данных, востребованных государственными органами, в том числе налоговыми, контролирующими, правоохранительными, судебными и др.

Информационные технологии в менеджменте призваны помочь в получении сотрудниками разнообразных сведений. Они позволяют найти различные аналитические и статистические данные, необходимые для решения того или иного вопроса. Менеджеру также становится доступной и информация в любой из смежных сфер общественной деятельности. Такие данные можно получить из специализированных баз предоставления данных, справочных правовых программ или сети Интернет.

Развитие информационных технологий позволяет менеджеру значительно снизить время на анализ многочисленных вариантов, которые допускаются обстоятельствами дела, чтобы из их числа выбрать единственный верный. Это способствует более обоснованному принятию решения в рамках конкретного проекта.

Информационные технологии в управленческой деятельности получили свое дальнейшее развитие с внедрением автоматизированных информационных систем (АИС). На сегодняшний день АИС успешно применяются в сфере государственного и муниципального управления, в экономике, бизнесе и иной деятельности. Примеры информационных технологий данного плана различны. Так, существуют АИС управления предприятием, персоналом, торговлей, АИС, позволяющие проводить экспертизу документов и т. д.

Информационный ресурс – устойчивая совокупность источников информации. Это может быть расписание поездов, книга, телефонный справочник, а также сайт в сети Интернет.

В сфере управленческой деятельности и информатизации широко применяется термин «деловая информация». Деловая информация – это такая информация, которая используется для принятия решений в управленческой и предпринимательской деятельности. Это такая информация, которая помогает повысить эффективность управления предприятием, организацией или бизнеса.

Деловая информация включает:

· экономическую, статистическую и демографическую информации;

· биржевую и финансовую информацию;

· коммерческую информацию;

· деловые новости.

Деловая информация существует в виде различных показателей и их систем, характеризующих определенные направления деятельности предприятия, развития региона, отрасли, страны в целом. Деловая информация может быть представлена в устной, письменной, графической и знаковой формах. Деловая информация подразделяется прежде всего на внешнюю (поступающую от объектов внешней среды анализируемого объекта) и внутреннюю (возникающую на самом объекте анализа). И та и другая информация может быть формальной и неформальной. Неформальная поступает от неофициальных лиц и источников, формальная содержится в учетных и отчетных данных.

Основные виды деловой информации, используемой в экономическом анализе, – техническая, технологическая, экономическая, социальная, правовая. Каждый из этих видов в свою очередь делится на более мелкие подразделения. Например, в экономическую информацию может входить финансовая, ценовая, затратная и др.

Деловая информация – основа любого анализа, начинающегося с ее сбора и обработки. Макроанализ использует, как правило, все виды информации в масштабе страны, отрасли, региона, но может включать в свои исследования информацию по более мелким объектам. Информация в микроанализе не может ограничиваться только внутрипроизводственной, необходимо применение информации, используемой в макроанализе.

Результаты макро и микроанализа служат обоснованием управленческих решений на соответствующем уровне, отсюда можно судить о важности роли деловой информации в любом виде менеджмента.

Деловая информация необходима для принятия решений, причем как на этапе формулирования решения, так и на этапе проверки его правильности (см. рис. 1).

Рис. 1. Деловая информация в принятии управленческих решений

Деловая информация содержит:

· сведения о финансовой стороне деятельности предприятия, кроме финансовых отчетов (состояние расчетов с клиентами, задолженность, кредиты и др.);

· сведения о размере прибыли, себестоимости производимой продукции;

· планы развития предприятия (тактические и стратегические);

· планы и объемы реализаций продукции (планы маркетинга, данные о характере и объеме торговых операций, об уровнях цен, наличии товаров);

· анализ конкурентоспособности выработанной продукции, эффективность экспорта и импорта, время выхода на рынок, что предлагается;

· планы рекламной деятельности;

· списки торговых и других клиентов, представителей, посредников, конкурентов, ведомости о взаимоотношении с ними их финансовое положение, проведенных операциях и объемах, условиях действующих и новых контрактов и др.

Деловая информация, на которой основывается производственный и финансовый менеджмент, должна соответствовать определенным требованиям. К ним относятся: аналитичность информации, объективность, единство, оперативность, рациональность.

Аналитичность информации означает, что информация, независимо от источников поступления, должна соответствовать потребностям анализа. Деловая информация должна объективно отражать исследуемые явления и объекты.

Единство информации, поступающей с разных потоков, означает устранение обособленности и дублирования различных источников информации. Оперативность информации означает, что информация должна поступать к аналитику как можно быстрее.

Рациональность информации требует минимума затрат на сбор, хранение и использование данных. Вместе с тем информация должна максимально полно обеспечивать запросы анализа и управления. Таким образом, возникает понятие полезной и бесполезной информации, а отсюда – устранение излишних информационных потоков и введение нужных.

Источники данных для экономического анализа делятся на плановые, учетные и внеучетные (неформальные). При этом анализ не ограничивается только экономическими данными, а широко использует техническую, технологическую и другую информацию.

К плановым источникам относятся все типы планов, которые разрабатываются на предприятии, а также нормативные материалы, сметы, ценники, проектные задания.

Источники информации учетного характера – это все данные, которые содержат документы бухгалтерского, статистического и оперативного учета, а также все виды отчетности, первичная учетная документация. Сюда же относятся машинные источники информации: данные, которые содержатся в оперативной памяти ЭВМ, на дисках и других накопителях.

К внеучетным источникам информации относятся документы, которые регулируют хозяйственную деятельность, а также не относящиеся к перечисленным ранее, а именно:

· официальные документы, которыми обязано пользоваться предприятие в своей деятельности: законы, указы президента, постановления правительства, приказы вышестоящих органов управления, акты ревизий и проверок, приказы и распоряжения руководителей предприятия;

· хозяйственно-правовые документы: договоры, соглашения, решения арбитража и судебных органов, рекламации;

· решения общих собраний коллектива акционеров, пайщиков и т.д.;

· торговые и профессиональные журналы, информационные бюллетени, справочники, общие газеты и журналы, рекламные проспекты;

· техническая и технологическая документация;

· материалы специальных исследований рынка и производства;

· устная информация, которая получена от работников своего предприятия, потребителей, поставщиков, конкурентов, на различного рода деловых встречах и совещаниях, от консультантов, из радио- и телепередач;

· промышленный шпионаж.

Потоки деловой информации пронизывают предприятие. Среди них можно выделить потоки от внутренней и внешней его среды. Внутренняя среда обусловливает следующие потоки:

· производства (каждая структурная единица – цех, служба, стратегическая хозяйственная единица, бизнес-единица – поставляет массу технической, технологической, экономической и другой информации);

· системы жизнеобеспечения предприятия;

· ресурсообеспечения;

· маркетинговой службы;

· кадровых служб;

· финансовой службы;

· бухгалтерии;

· сбытовой службы;

· научных подразделений.

При этом каждый из этих потоков имеет практически прямую и обратную связь со всеми остальными.

Информационные потоки внешней среды воздействуют на предприятие в целом и его отдельные службы. Это потоки:

· поставщиков;

· потребителей;

· конкурентов;

· государства;

· состояния политики;

· состояния экономики;

· научно-технического прогресса;

· социально-культурной среды;

· международной обстановки.

Каждый из этих потоков связан также с внутренними потоками информации, исходящими от подразделений предприятия.

Таким образом, информационные потоки обрушивают на предприятие лавину фактов хозяйственной жизни. При этом обработанная информация должна содержать данные, касающиеся только конкретной проблемы, цели и периода времени. Такая информация и будет основой управленческих решений и должна быть по возможности исчерпывающе точной и оптимально объемной.

Обработанная информация о фактах хозяйственной жизни может сообщаться в текстовой форме, таблицах и графиках. В экономическом анализе следует отдавать предпочтение табличной и графической формам (особенно в оперативном анализе) или их сочетанию. Текстовая форма более уместна в анализе исследований за длительные периоды. Однако предприятия, широко используя табличную форму, предпочитают сопровождать ее текстовой в виде объяснительных записок, справок и заключений. Графической форме также уделяется много внимания, применяя иллюстративные графики, диаграммы, рисунки и т.д.

Аналитические графики, в отличие от иллюстративных, постоянно пополняются новыми данными и являются эффективно действующим инструментом аналитической работы. Аналитические графики чаще всего представляют собой хронограммы и номограммы, по которым можно производить сопоставление и расчеты показателей, зачастую за каждые сутки. В отличие от табличного материала график дает обобщающий рисунок положения или развития изучаемого явления (историю развития), позволяет зрительно заметить те закономерности, которые содержит числовая информация. На графике более выразительно проявляются тенденции и связи изучаемых явлений. Построение графиков требует определенных художественных способностей (выбор масштаба, композиции, цвета), что иногда затрудняет их применение.

Табличные формы сообщения хозяйственных фактов весьма разнообразны – от крошечных до занимающих обширную площадь таблиц. Следует заметить, что хорошо читаемой таблицей является таблица, содержащая не более 10–12 граф и 25–30 строк.

Деловая информация для целей анализа обрабатывается различными способами. Каждая таблица – результат того или иного метода бизнес-анализа, от самых простых до чрезвычайно сложных. Часто небольшая по размерам таблица является итогом большого количества расчетных операций и группировок и синтеза первоначальных данных.

В основе методов обработки деловой информации лежат как чисто арифметические приемы, так и арсенал высшей математики. Постоянно возрастает роль электронно-вычислительной техники в обработке деловой информации и особенно роль ЭВМ.

Аналитическая таблица представляет собой систему мыслей, суждений, выраженных языком цифр. Она значительно выразительнее и нагляднее словесного текста. Показатели в ней располагаются в более логичной и последовательной форме, занимают меньше места по сравнению с текстовым изложением, и познавательный элемент достигается значительно быстрее. Табличный материал дает возможность охватить аналитические данные в целом как единую систему. С помощью таблиц значительно легче прослеживаются связи между изучаемыми показателями.

Внешне аналитическая таблица состоит из общего заголовка, системы горизонтальных строк (подлежащего) и вертикальных граф (сказуемого). Подлежащее показывает, о чем идет речь, содержит перечень показателей, характеризующих явление. Сказуемое указывает, какими признаками характеризуется подлежащее. Каждая таблица должна иметь заголовок, который кратко выражает ее содержание. Заголовок должен быть точным, кратким и выразительным.

Графы, содержащие подлежащее, нумеруются заглавными буквами алфавита или оставляются без номера, а графы, содержащие сказуемое, – арабскими цифрами. В необходимых случаях в графах или у каждой строки надо указывать единицу измерения показателя. Если все элементы таблицы выражены в одинаковых единицах измерения, то эту единицу, как правило, выносят в заголовок таблицы.

Используют три вида таблиц:

1) простые;

2) групповые;

3) комбинированные.

В простых таблицах перечисляются единицы характеризуемого явления, такая таблица дает только перечень информации об изучаемом явлении. В групповых таблицах данные по отдельным единицам изучаемого явления объединяются в группы по одному существенному признаку. В комбинированных таблицах материал подлежащего разбивается на группы и подгруппы по разным признакам. Эти группировки служат целям установления связей между изучаемыми явлениями.

По аналитическому содержанию различают таблицы, отражающие:

· характеристику изучаемого объекта по тем или иным признакам;

· порядок расчета показателей;

· динамику изучаемых показателей;

· структурные изменения в составе показателей;

· взаимосвязь показателей по различным признакам;

· результаты расчета влияния факторов на уровень исследуемого показателя;

· методику подсчета резервов;

· сводные результаты анализа.

Перед обработкой информация проверяется на доброкачественность и достоверность, а также приводится в сопоставимый вид. Аналитическая обработка информации часто проводится с точностью до целых чисел или десятых долей числа, но этот прием подходит далеко не во всех случаях. Часто приходится делать расчеты и с точностью до пяти знаков после запятой.

Обработанная деловая информация служит основой для отчетности предприятия, составляемой по предприятию в целом и его отдельным подразделениям. Обычно отчетность составляется ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. Кроме обязательной общегосударственной отчетности предприятие может вести свою внутреннюю отчетность особенно при значительном развитии оперативного анализа.

Особая роль в структуре деловой информации принадлежит правовой информации.

Правовая информация (ПИ) в литературе трактуется как:

· массив правовых актов с содержащимися в них нормами права и тесно связанных с этими актами правоприменительных, нормативно-технических, научных и справочных материалов, охватывающих все сферы профессиональной деятельности;

· содержание данных (сообщений), использование которых предопределяет решение той или иной правовой задачи или способствует ее решению.

Из вышеизложенного следует, что к ПИ относится массив правовых актов и тесно связанных с ними справочных, нормативно-технических и научных материалов, охватывающий все сферы профессиональной деятельности.

Выделяют два способа классификации правовой информации.

Первый способ классификации предусматривает разделение правовой информации на две группы:

1) Информация, относящаяся к правовой деятельности. В нее входят: правовые акты и другая информация, связанная с правом (законы, указы, постановления, приказы, распоряжения и пр.).

2) Информация, являющаяся объектом правоотношений. Это информация, относящаяся к тайнам (профессиональная, коммерческая, государственная и другие виды тайн), информация, распространяемая средствами массовой информации, информация, доступ к которой по законодательству не может быть ограничен, и т. д.

Второй способ классификации предусматривает разделение правовой информации в системе юридической деятельности на три группы:

1) официальная;

2) информация индивидуально-правового характера, имеющая юридическое значение;

3) неофициальная.

Официальная правовая информация — это информация, исходящая от полномочных государственных органов, имеющая юридическое значение и направленная на регулирование общественных отношений. К ней относятся сведения и данные о праве или законодательстве, т. е. обо всех действующих и уже прекративших действие нормативных актах. Официальная правовая информация подразделяется на нормативную правовую информацию и иную официальную правовую информацию.

Нормативная правовая информация составляет основу правовой информации и представляет совокупность нормативных правовых актов (НПА) во всем их многообразии и динамике.

Характерной чертой системы правовых актов является ее иерархическое строение, в соответствии с которым каждый акт занимает свою ступеньку на иерархической лестнице, находится в соподчиненности с другими актами, т.е. соотношение актов характеризуется верховенством одних актов над другими. Акты обладают неодинаковой юридической силой, которая зависит от места органа, его издавшего, в системе органов государства и его компетенции. Акты вышестоящих органов обладают большей юридической силой, акты нижестоящих органов должны издаваться в соответствии с ними, так как обладают меньшей юридической силой.

В соответствии с юридической силой НПА подразделяются на международные и внутригосударственные договоры, законы (законы РФ и законы субъектов РФ), подзаконные акты, локальные нормативно-правовые акты.

Российская Федерация является федеративным государством, поэтому в ней действуют нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов РФ.

Законы РФ – нормативные правовые акты, принимаемые путем референдума или законодательным органом РФ и регулирующие наиболее значимые общественные отношения.

Высшую юридическую силу имеет Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ), принятая всенародным голосованием. Она является правовой основой законодательства РФ. Все остальные законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ.

Подзаконные акты РФ — это нормативные правовые акты, издаваемые на основе и во исполнение законов РФ. Они могут конкретизировать нормы законов, толковать их или устанавливать новые нормы, но при этом должны соответствовать и не противоречить законам. Подзаконные акты являются средством реализации законодательных норм.

Иная официальная правовая информация включает: акты общего характера; акты официального разъяснения действующих норм; правоприменительные акты.

НПА принимаются (издаются) в форме законов, указов, постановлений, а также приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти регулируется действующим законодательством.

Информация индивидуально-правового характера, имеющая юридическое значение – это информация, исходящая от различных субъектов права, не имеющих властных полномочий, и направленная на создание (изменение, прекращение) конкретных правоотношений.

Она подразделяется на договоры (сделки) и жалобы, заявления граждан, имеющие юридический характер, и т.д. Общие черты этих актов состоят в том, что они носят индивидуально-правовой характер и направлены на создание (изменение, прекращение) конкретных правоотношений.

Например, конкретный договор поставки заключается между двумя конкретными организациями, влечет определенные юридические последствия – устанавливает права и обязанности сторон договора, прекращается после исполнения условий договора. Иск, предъявленный конкретным гражданином к конкретной организации по определенному поводу, также порождает определенные юридические последствия.

Неофициальная правовая информация – это материалы и сведения о законодательстве и практике его осуществления (применения), не влекущие правовых последствий и обеспечивающие эффективную реализацию правовых норм.

В качестве неофициальной правовой информации рассматриваются все сведения, данные о праве и связанных с ним явлениях, которые отражены в юридической литературе, а также в материалах, полученных от предприятий, учреждений, общественных организаций, граждан и других источников.

Примерами неофициальной правовой информации, часто используемой в деловой практике, являются:

· материалы статистических обследований предприятий и организаций;

· научные, научно-популярные, учебные и иные труды по вопросам управления;

· образцы деловых бумаг, к которым относятся унифицированные формы документов по учету (бухгалтерскому, налоговому, кадровому и т.д.), а также формы документов в области образования, медицины и пр. в коммерческих и бюджетных организациях всех форм и видов деятельности.

Неофициальная правовая информация, не являясь нормативной и порождающей правовые последствия, тем не менее, имеет важное значение для эффективной реализации норм права. Так, мнения известных ученых, комментирующих и разъясняющих законодательство, представляют интерес, как для специалистов, так и для широких кругов населения, и используются при реализации (применении) правовых норм.

1. Что такое деловая информация?

2. Назовите виды и свойства деловой информации.

3. Что такое информационное общество?

4. Что такое информационная культура?

5. Перечислите основные формы представления информации.

6. В результате каких действий получаются данные?

7. Что необходимо для преобразования данных в информацию?

8. В чем отличие формальных знаний от неформальных знаний?

9. Какова основная цель информатизации общества?

10. Чем отличаются официальная и неофициальная правовая информация?

1. Гальченко Г.А., Дроздова О.Н. Информатика: учеб. пособ. – М.: Феникс, 2017. – 381 с.

2. Хлебников А.А. Информационные технологии: учебник. – М.: Кнорус. 2014 г. – 472 с.

3. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». – Режим доступа: http://window.edu.ru

1. Дайте определение понятием, заполнив таблицу по образцу.

|

Понятие |

Определение |

|

Информационное общество |

Общество, в котором большинство работающих людей заняты производством, хранением, переработкой и обменом информацией. |

|

Информация |

|

|

Данные |

|

|

Знания |

|

2. Охарактеризуйте свойства информации, заполнив таблицу по образцу.

|

Свойство |

Описание |

|

Достоверность |

Информация соответствует истинному положению дел |

|

Полнота |

|

|

Актуальность |

|

|

Ценность |

|

|

Ясность |

|

3. Дайте определения понятиям, заполнив таблицу по образцу.

|

Понятие |

Определение |

|

Информационный процесс |

Информационный процесс – это процесс восприятия, накопления, обработки и передачи информации. |

|

Информационная система |

|

|

Информационная технология |

|

|

Информационный ресурс |

|

Цель и задачи: рассмотреть виды информационных технологий, их свойства и назначение.

Вопросы темы:

1. Этапы развития информационных технологий.

2. Классификация информационных технологий.

3. Информационные технологии пользователя.

Информация является одним из ценнейших ресурсов общества наряду с такими традиционными материальными видами ресурсов, как нефть, газ, полезные ископаемые и пр., а значит, процесс ее переработки по аналогии с процессами переработки материальных ресурсов можно воспринимать как технологию.

Как отмечалось выше, информационные технологии – это средства и методы, с помощью которых человек или компьютер получает, хранит, обрабатывает и передает информацию. Исторически одними из первых средств получения и передачи информации явились язык и речь человека, с помощью которых люди смогли обмениваться сообщениями, а также запоминать увиденное и услышанное. Каждый человек мыслит с помощью речи, то есть словами. Поэтому речь можно считать самой древней природной информационной технологией.

Дальнейшие этапы развития информационных технологий связаны с появлением сначала письменности (около 6 тысяч лет назад), а затем и книгопечатания (в 1445 году Иоганн Гуттенберг изобрел первый печатный станок). В XIX веке были изобретены телеграф и телефон, в начале XX века появилось радио, а в середине века – телевидение. Все эти достижения человеческой мысли давали скачок в области получения, хранения, обработки и передачи информации. Наконец, появившиеся во второй половине XX века электронно-вычислительные машины или компьютеры привели к созданию компьютерных информационных технологий, которые бурно развиваются и в XXI веке. Именно компьютерным технологиям и будет посвящено дальнейшее изложение, поскольку появление и широкое распространение компьютеров обеспечило человеку совершенно новые возможности поиска, получения, накопления, передачи и обработки информации.

На протяжении своей истории человечество накапливало знания, полученные из наблюдений и опыта, пыталось сохранить их и передать последующим поколениям, делало верные и неверные выводы из совокупности доступных знаний, и было неудержимо в попытках применения полученных знаний на практике.

В управленческой деятельности также значительно выросло применение информационных технологий, повсеместно используются базы данных, справочно-правовые системы, искусственный интеллект. В данной работе будут рассмотрены примеры такого применения.

Информационные технологии дают возможность человеку получать информацию о событиях не только в данном месте и настоящем времени, но и в других местах и прошлом времени. Информацию о событиях в других местах обеспечивают средства связи, информацию о событиях в прошлом времени – физические носители информации или устройства памяти, на которые информация записывается и сохраняется во времени (запоминается) с целью последующего воспроизведения.

Информационная технология является наиболее важной составляющей процесса использования информационных ресурсов общества. В современном обществе основным техническим средством технологии переработки информации служит персональный компьютер, который существенно повлиял как на концепцию построения и использования технологических процессов, так и на качество результатной информации.

В настоящее время областями применения информационных технологий стали практически все отрасли человеческой деятельности: государственное и муниципальное управление, экономика и хозяйственная деятельность, промышленность, строительство и архитектура, транспорт и связь, оборона, научные исследования, образование, юриспруденция, медицина, правоохранительная деятельность, сфера обслуживания и пр.

Напомним ещё раз определение, данное Федеральным законом РФ №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: информационные технологии (ИТ) – это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

Цель ИТ – получение информации для ее анализа человеком (сотрудником, руководителем) и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо действия.

Предмет ИТ – данные. Процессы обработки данных разделяются на операции в соответствии с выбранной предметной областью.

Методами ИТ являются обработка и передача информации.

Инструментами ИТ могут быть: текстовый процессор, электронные таблицы, системы управления базами данных, издательские системы, электронные календари, информационные системы функционального назначения (финансовые, бухгалтерские, маркетинговые), экспертные системы и т.д.

ИТ базируются на использовании информации, программных продуктов и вычислительной техники. В рамках ИТ реализуются следующие этапы обработки информации:

· сбор и регистрация информации;

· машинное кодирование информации;

· хранение информации;

· обработка информации с использованием современных вычислительных методов математического моделирования, статистических и других методов;

· выдача информации заказчикам;

· анализ полученной информации и др.

Обработка информации с использованием ИТ может производиться как централизованно, так и децентрализовано.

Компонентами ИТ могут являться: техническое, программное, информационное обеспечение и сотрудники.

Основные свойства ИТ:

· целесообразность;

· наличие компонентов и структуры;

· взаимодействие с внешней средой;

· целостность;

· развитие во времени.

Три основных принципа компьютерной ИТ:

1) интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером;

2) интегрированность (стыковка, взаимосвязь) с другими программными продуктами;

3) гибкость процесса изменения как данных, так и постановок задач.

Для того чтобы правильно понять, оценить, грамотно разработать и использовать ИТ в различных сферах жизни общества, необходима их предварительная классификация. Она зависит от показателя или совокупности признаков, влияющих на выбор той или иной ИТ.

Выделяют классификационные признаки ИТ по:

· назначению и характеру использования;

· способу организации взаимодействия;

· применению в предметной области;

· функциям применения;

· типу обрабатываемых данных;

· способу объединения;

· используемым платформам;

· характеру взаимодействия с пользователем.

По назначению и характеру использования выделяют два основных класса информационных технологий: функциональные и обеспечивающие.

Функциональные технологии решают функциональные задачи, например, управленческие, финансовые, юридические, образовательные, автоматизированного проектирования, моделирования и пр. Они реализуют типовые процессы обработки информации в определенной предметной области.

Обеспечивающие технологии поддерживают (обеспечивают) решения функциональных задач. Они используются как инструменты в различных предметных областях для решения функциональных задач и представляют собой способы организации отдельных технологических операций информационных процессов. Обеспечивающие технологии связаны с представлением, преобразованием, хранением, обработкой или передачей определенных видов информации. Они включают обработку текстов, табличные расчеты, работу с базами данных, распознавание символов, создание графических иллюстраций, защиту информации и др.

Функциональные ИТ строятся на основании обеспечивающих ИТ и направлены на обеспечение автоматизированного решения задач специалистов конкретной области.

По способу организации взаимодействия выделяют локальные и сетевые информационные технологии.

Локальные информационные технологии осуществляют обработку информации без использования компьютерных сетей – локальных, корпоративных и глобальных. Для получения, хранения, обработки и передачи информации используются отдельные компьютеры с введёнными данными (информационное обеспечение) и установленными программами (программным обеспечением). Для ввода исходных данных и передачи результатов обработки используются съемные носители информации – дисковые накопители (CD- и DVD-диски, флешки и др.). Очевидно, что в современных условиях такой вид ИТ является устаревшим, хотя в определённых случаях он имеет право на жизнь.

В 1960-х гг. появились первые вычислительные сети ЭВМ или компьютерные сети. Таким образом, была осуществлена попытка объединить технологию сбора, хранения, передачи и обработки информации на ЭВМ с техникой связи. Сетевые информационные технологии основаны на использовании компьютеров, подключенных к локальным, корпоративным или глобальным компьютерным сетям. Понятно, что использование компьютерных сетей открывает практически неограниченные возможности осуществления взаимосвязи отдельных компьютеров, распределенных на ограниченной территории (локальные и корпоративные сети), а также в любом месте земного шара в случае использования всемирной компьютерной сети Интернет. Основное назначение компьютерных сетей – обеспечение коллективного использования общесетевых ресурсов – аппаратных, программных и информационных для получения, хранения, обработки и передачи информации.

По применению в предметной области информационные технологии делятся на предметные и прикладные.

Предметные ИТ основаны на использовании типовых пакетов программ решения конкретных задач, подсистем экономических информационных систем, функциональных информационных систем. Примерами реализации предметных технологий являются автоматизированные рабочие места (АРМ) работников организации. Автоматизированным рабочим местом называют персональный компьютер, оснащенный профессионально ориентированными приложениями и размещенный непосредственно на рабочем месте. Его назначение – автоматизация рутинных работ работника.

Примерами АРМ являются АРМ бухгалтера, АРМ юриста, менеджера, работника склада и пр.

Прикладные являются ИТ общего назначения и имеют общий, универсальный характер. Они применимы практически во всех сферах экономической и управленческой деятельности. Например, текстовые и табличные процессоры, электронные органайзеры, графические редакторы и т.д. Для их использования не требуется знания предметной области.

По функциям применения можно выделить следующие виды ИТ:

· расчеты;

· хранение данных;

· документооборот;

· организация коллективной работы;

· помощь в принятии решений.

По типу обрабатываемых данных выделяют технологии:

· текстовые – данные обрабатываются текстовыми процессорами и гипертекстовой технологией;

· табличные – числовые данные обрабатываются электронными таблицами, системами управления баз данных (СУБД);

· графические – данные обрабатываются двух- и трехмерными графическими процессорами;

· мультимедийные;

· геоинформационные;

· управленческие.

По способу объединения можно выделить отдельные (одиночные) и интегрированные информационные технологии. Обычно отдельные технологии реализуются одним приложением (например, MS Word или MS Excel). Интегрированная ИТ представляет собой совокупность отдельных технологий с развитыми средствами взаимодействия между ними, например, интегрированный пакет MS Office, позволяющий решать задачи комплексом программ, входящих в пакет.

В основе классификации ИТ по используемым платформам лежит собственно понятие платформы. Разнообразие технических и программных средств вынудило разработчиков ИТ ввести это понятие. Различают техническую и программную платформы.

Техническая платформа определяет тип оборудования, на котором можно установить информационную технологию. Это могут быть отдельные персональные компьютеры, клиент-серверные локальные и корпоративные сети, многомашинные комплексы и т.д. Различают следующие виды технических платформ.

· Настольная платформа – однопользовательская или для небольшой группы, в которой не используется сервер базы данных.

· Корпоративная платформа – для рабочей группы или компании, в которой почти всегда оперируют с одним или несколькими серверами баз данных.

· Интернет-платформа – для интернет- или интранет-приложений, которые используют web-сервер.

· Главным компонентом программной платформы является операционная система, установленная на том или ином компьютере (Windows, UNIX, MacOS и пр.).

По характеру взаимодействия с пользователем различают ИТ коллективного использования и ИТ индивидуального использования. Последние образуют класс так называемых информационных технологий пользователя, который представляет большой практический интерес.

ИТ общего назначения обеспечивают выполнение различных расчетов и рутинных функций самого широкого спектра и поэтому в той или иной степени нужны каждому пользователю компьютера независимо от его профессии.

Они обеспечивают работу с текстом, таблицами, числовыми, аудио- и видеоданными, графическими образами, пространственными и географическими данными. Они позволяют обмениваться любыми типами данных с удаленными пользователями, хранить и предоставлять пользователю данные в виде, удобном для обработки или принятия управленческих решений.

Такие функции, как работа с текстом, электронными таблицами, накопление и хранение поступившей информации, обеспечивающие быстрый ее поиск и доступ к ней, обработка и манипулирование данными в локальной базе, подготовка отчетов, а также иллюстративного материала, работа с графическими изображениями, обмен данными с удаленными пользователями и создание web-страниц в настоящее время реализуются на основе интегрированных программных пакетов прикладных программ (приложений). Приложение реализует одну или несколько ИТ получения, обработки, хранения и передачи данных.

Аппаратно-программный комплекс, предназначенный для автоматизации решения перечисленных выше задач (офисных задач) называется электронным офисом. Автоматизация офиса призвана не заменить существующую традиционную систему коммуникации персонала (совещания, телефонные звонки и пр.), а лишь дополнить ее.

Совместно обе эти системы обеспечивают рациональную автоматизацию труда и наилучшее обеспечение информацией пользователей и лиц, принимающих решения. ИТ автоматизации офисной деятельности направлены на организацию и поддержку коммуникационных процессов как внутри организации, так и с внешней средой на базе компьютерных сетей и других современных средств передачи информации и работы с ней.

Основные функции электронного офиса:

· обеспечение жизненного цикла документов (создание, оформление, регистрация, хранение, удаление);

· обеспечение совместного доступа к документам;

· обеспечение автоматизированного процесса движения документов в соответствии с установленными технологиями их обработки;

· ведение индивидуальных расписаний деятельности сотрудников, согласованных в рамках единого плана работы офиса;

· служебные функции документооборота (стилистическое и полиграфическое оформление, тиражирование, формирование производных отчетов, служба консультаций и т.д.).

Типовые аппаратные средства офиса:

· персональные компьютеры, объединенные в сеть;

· печатающие устройства;

· web-камеры, микрофоны, динамики;

· средства копирования документов;

· сканер;

· проекционное оборудование для проведения презентаций.

А соответствующие программные пакеты называются офисными пакетами. Электронный офис предусматривает наличие интегрированных пакетов прикладных программ, включающих специализированные программы и информационные технологии, которые обеспечивают комплексную реализацию задач любой предметной области.

В интегрированный пакет для электронного офиса входят программные продукты, взаимодействующие между собой на уровне обмена данными. Известны следующие популярные офисные пакеты:

· Corel Office (фирма Corel).

· Smart Suite (фирма Lotus).

· Open Office (Open Office.org).

· MS Office (фирма MicroSoft).

Главной отличительной чертой программ, составляющих интегрированный пакет, является общий интерфейс пользователя, позволяющий применять одни и те же приемы работы с различными приложениями пакета. Общность интерфейса уменьшает затраты на обучение пользователей.

В состав наиболее популярного пакета MS Office входит довольно большое количество приложений:

· Текстовый процессор MS Word.

· Табличный процессор MS Exсel.

· Система управления базами данных MS Access.

· Редактор презентаций MS PowerPoint.

· Редактор деловой графики MS Visio.

· Редактор web-страниц MS SharePoint Designer.

· Редактор публикаций MS Publisher.

· Программа-органайзер MS Outlook.

· Программа управления проектами MS Project и др.

Обязательным компонентом любой офисной технологии является база данных. В автоматизированном офисе база данных концентрирует в себе данные о производственной системе фирмы так же, как в технологии обработки данных на операционном уровне. Информация в базу данных может также поступать из внешнего окружения фирмы. Специалисты должны владеть основными технологическими операциями по работе в среде баз данных.

Пример: в базе данных собираются сведения о ежедневных приемах клиентов, передаваемые офис-менеджерами фирмы на главный компьютер, или сведения о еженедельных поступлениях средств.

Информация из базы данных поступает на вход компьютерных приложений (программ), таких как текстовый процессор, табличный процессор, электронная почта, компьютерные конференции и др. Любое компьютерное приложение автоматизированного офиса обеспечивает работникам связь друг с другом и с другими фирмами.

Полученная из баз данных информация может быть использована и в некомпьютерных технических средствах для передачи, тиражирования, хранения.

Потребность использования в документах графиков, диаграмм, схем, рисунков и чертежей вызвала необходимость создания компьютерных программ – графических редакторов или процессоров. Графические процессоры представляют собой инструментальные средства, позволяющие создавать и модифицировать графические образы:

· коммерческой графики;

· иллюстративной графики;

· научной графики;

· когнитивной графики.

Создаваемые с помощью графических редакторов и процессоров изображения позволяют обеспечить отображение коммерческой (или деловой) информации, хранящейся в табличных процессорах, базах данных и отдельных локальных файлах. Результаты обработки информации могут быть отображены в виде двух- или трехмерных графиков, круговых диаграмм, столбиковых гистограмм, линейных графиков и пр.

Иллюстративная графика включает иллюстрации (деловые схемы, эскизы, географические карты и т.д.) для различных текстовых документов в виде регулярных структур – различные геометрические фигуры (так называемая «векторная графика») и нерегулярных структур – рисунки пользователя («растровая графика»). Процессоры, реализующие иллюстративную графику, дают возможность пользователю выбрать толщину и цвет линий, палитру заливки, шрифт для записи и наложения текста, включить созданные ранее графические образы.

Кроме этого, пользователь может стереть, разрезать рисунок и перемещать его части, создавать и просматривать изображения в режиме слайдов, спецэффектов, оживлять их. Эти средства включены в офисные приложения MS Visio, MS PowerPoint, MS SharePoint Designer и др. Более сложные изображения создаются с помощью графических процессоров Corel Draw, Adobe PhotoShop, 3D Studio MAX и др.

ИТ научной графики предназначены для оформления научных расчетов, содержащих математические, химические и прочие формулы, а также могут быть использованы в картографии и других сферах. Для их реализации используются средства векторной графики.

Когнитивная графика – это совокупность приемов и методов образного представления условий задачи, которое позволяет либо сразу увидеть решение, либо получить подсказку для его нахождения.

Методы когнитивной графики используются в искусственном интеллекте в системах, способных превращать текстовые описания задач в их образные представления, и при генерации текстовых описаний картин, возникающих во входных и выходных блоках интеллектуальных систем, а также в человеко-машинных системах, предназначенных для решения сложных, плохо формализуемых задач.

Мультимедиа – это интерактивная технология, обеспечивающая работу с неподвижными изображениями, видеоизображением, анимацией, текстом и звуковым рядом. Мультимедийные данные называют объектами реального времени.

Появлению систем мультимедиа способствовал технический прогресс: возросла оперативная и внешняя память ЭВМ, появились графические дисплеи с высокой степенью разрешения, увеличилось качество аудио- и видеотехники, появились лазерные компакт-диски и др.

Однако объединение разнородной аппаратуры с компьютером для реализации технологии мультимедиа требовало решения многих сложных проблем. Теле-, видео- и большинство аудиоаппаратуры в отличие от компьютеров имели дело с аналоговым сигналом. Поэтому возникли проблемы стыковки разнородной аппаратуры с компьютером и управления ими. В настоящее время появились и цифровое телевидение, и цифровая запись аудио- и видеосигналов.

Сегодня все операционные системы поддерживают технологию мультимедиа. Они включают аппаратные средства поддержки мультимедиа, что позволяет пользователям воспроизводить оцифрованное видео, аудио, анимационную графику, подключать различные музыкальные синтезаторы и инструменты. Файлы с мультимедийной информацией хранятся на CD- и DVD-дисках, жестком диске или на сетевом сервере.

Появление систем мультимедиа произвело революцию в таких областях, как образование, компьютерный тренинг, бизнес, менеджмент, и в других сферах профессиональной деятельности. С использованием технологии мультимедиа созданы видео-энциклопедии по многим школьным и вузовским предметам, музеям, городам, маршрутам путешествий. Их число продолжает расти. Созданы игровые ситуационные тренажеры, что сокращает время обучения и облегчает проверку знаний обучаемых (например, при сдаче экзамена по правилам дорожного движения).

Гипертекстовая и web-технология основаны на применении методов создания и обработки информационных ресурсов, которые используются при работе в сети Интернет. Оказалось, что основные принципы формирования документов для Всемирной паутины (World Wide Web) могут быть использованы и в локальных сетях, и на отдельных компьютерах.

Один из основных принципов, на которых строятся web-технологии, это использование гипертекстовых документов. Гипертекст – это текст, содержащий гиперссылки. Гиперссылка – это фрагмент текста или графического изображения, имеющий связь с:

· другим местом того же документа (помеченным, например, закладкой);

· другим документом или файлом;

· другим сетевым ресурсом, в том числе в Интернете;

· адресом электронной почты.

Для создания гипертекстового документа не обязательно использовать специальные web-редакторы. Гиперссылки можно создавать, например, в текстовом редакторе (процессоре) MS Word или аналогичном редакторе из другого офисного пакета (например, Write из пакета OpenOffice). Напомним, что в текстовом процессоре MS Word имеется специальная команда «Вставить гиперссылку», кнопка которой располагается на вкладке «Вставка».

Кроме того, можно создавать гипертекстовые документы, содержащие также и графические изображения, и мультимедийные эффекты (звук, анимацию, видео). Такие документы создаются с помощью специальных программ – web-редакторов (например, MS SharePoint Designer из пакета MS Office), для их просмотра используются web-браузеры. В основе таких документов лежит использование специального языка разметки гипертекста, например, HTML (HyperText MarkUp Language) или XML (Extensible MarkUp Language). Именно таким образом создаются web-страницы, предназначенные для размещения в сети Интернет.

К рассматриваемому виду информационной технологии следует отнести и работу с ресурсами сети Интернет – поиск источников информации, копирование найденных фрагментов и их обработка.

Web-технологии включают также использование электронной почты для обмена сообщениями по локальной, корпоративной или глобальной сети. Понятно, что для этого на компьютерах пользователей должны быть установлены и настроены почтовые программы (клиенты), а пользователи должны иметь зарегистрированные адреса электронной почты.

1. Почему речь можно считать самой древней природной информационной технологией?

2. В каком году Иоганн Гуттенберг изобрел первый печатный станок?

3. В каком веке были изобретены телеграф и телефон?

4. Когда появились электронно-вычислительные машины или компьютеры?

5. Какова цель информационной технологии?

6. Перечислите три основных принципа компьютерной информационной технологии.

7. Объясните разницу между функциональными и обеспечивающими информационными технологиями.

8. Что такое техническая платформа и программная платформа информационной технологии?

9. Что является главным компонентом программной платформы?

10. На чем основаны гипертекстовая и web-технология?

1. Хлебников А.А. Информационные технологии: учебник. – М.: Кнорус, 2014. – 472 с.

2. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: учеб. для вузов. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2016.

3. Официальный сайт компании Microsoft. – Режим доступа: http://www.microsoft.com

1. Заполните таблицу, указав виды ИТ в соответствии с классификацией.

|

Классификация |

Виды ИТ |

|

По назначению и характеру использования |

Функциональные и обеспечивающие |

|

По способу организации взаимодействия |

|

|

По применению в предметной области |

|

|

По способу объединения |

|

2. Приведите примеры компьютерных программ для создания объектов, заполнив таблицу по образцу.

|

Объект |

Программа |

|

Текст |

MS Word, Write, Блокнот |

|

Растровый рисунок |

|

|

Векторный рисунок |

|

|

Диаграмма |

|

|

Гиперссылка |

|

|

Web-страница |

|

3. Назовите программы MS Office, заполнив таблицу по образцу.

|

Тип программы |

Программа |

|

Текстовый процессор |

MS Word |

|

Табличный процессор |

|

|

Система управления базами данных |

|

|

Редактор презентаций |

|

|

Редактор деловой графики |

|

|

Редактор web-страниц |

|

|

Редактор публикаций |

|

|

Программа-органайзер |

|

|

Программа управления проектами |

|

Цель и задачи: рассмотреть технологии обеспечения информационной безопасности, их назначение и практическое применение. Получить навыки парольной защиты компьютерных файлов, а также использования антивирусного программного обеспечения для защиты информации, хранящейся в компьютерах.

Вопросы темы:

1. Основные понятия информационной безопасности и защиты информации.

2. Нормативно-правовые и административные меры обеспечения информационной безопасности.

3. Угрозы информационной безопасности.

4. Методы и средства защиты информации.

5. Вредоносное программное обеспечение.

6. Антивирусная защита.

Формирование информационного общества опирается на новейшие информационные и телекоммуникационные технологии. Вместе с тем информация становится все более уязвимой, поскольку:

· возрастают объемы хранимых и передаваемых данных;

· расширяется круг пользователей, имеющих доступ к ресурсам ЭВМ, программам и данным через сеть;

· усложняются режимы эксплуатации вычислительных систем и сетей.

Информационная безопасность (ИБ) – это состояние сохранности информационных ресурсов и защищённости законных прав личности и общества в информационной сфере.

5 декабря 2016 г. вступил в силу указ Президента РФ, утверждающий новую Доктрину информационной безопасности, заменившую документ, действовавший в России с 2000 г. Это существенный шаг, направленный на регулирование вопросов информационной безопасности в нашей стране. Доктрина отражает национальные интересы, официальные взгляды на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации. Среди новых положений Доктрины выделяются следующие:

· «Развитие в Российской Федерации отрасли информационных технологий и электронной промышленности, а также совершенствование деятельности производственных, научных и научно-технических организаций по разработке, производству и эксплуатации средств обеспечения информационной безопасности, оказанию услуг в области обеспечения информационной безопасности».

· «Содействие формированию системы международной информационной безопасности, направленной на противодействие угрозам использования информационных технологий в целях нарушения стратегической стабильности, на укрепление равноправного стратегического партнерства в области информационной безопасности, а также защиту суверенитета Российской Федерации в информационном пространстве».

Информационная безопасность реализуется как процесс обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации (рис. 2).

Конфиденциальность – это обеспечение доступа к информации только авторизованным пользователям.

Целостность – это обеспечение достоверности и полноты информации и методов ее обработки.

Доступность – это обеспечение доступа к информации и связанным с ней активам авторизованных пользователей по мере необходимости.

Безопасность информации – состояние защищенности данных, при котором обеспечиваются их конфиденциальность, доступность и целостность.

Нарушение каждой из трех категорий приводит к нарушению ИБ в целом. Так, нарушение доступности приводит к отказу в доступе к информации, нарушение целостности – к фальсификации информации и, наконец, нарушение конфиденциальности приводит к раскрытию информации.

Рис. 2. Составляющие информационной безопасности

Выделение этих категорий в качестве базовых составляющих ИБ обусловлено необходимостью реализации комплексного подхода при обеспечении режима ИБ. Кроме этого, нарушение одной из этих категорий может привести к нарушению или полной бесполезности двух других. Например, хищение пароля для доступа к компьютеру (нарушение конфиденциальности) может привести к его блокировке, уничтожению данных (нарушение доступности информации) или фальсификации информации, содержащейся в памяти компьютера (нарушение целостности информации).

Безопасность информации определяется отсутствием недопустимого риска, связанного с утечкой информации по техническим каналам, несанкционированными и непреднамеренными воздействиями на данные и (или) на другие ресурсы автоматизированной информационной системы, используемые в автоматизированной системе.

Вопросы обеспечения информационной безопасности при использовании информационных технологий и систем регламентируются основополагающим федеральным Законом РФ № 149 ФЗ, от 27.07.2006 (ред. от 29.07.2017 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.10.2017). Так Статья 16 устанавливает следующие положения.

1. Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на:

· обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;

· соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;

· реализацию права на доступ к информации.

2. Государственное регулирование отношений в сфере защиты информации осуществляется путем установления требований о защите информации, а также ответственности за нарушение законодательства РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Точками приложения процесса защиты информации к информационной системе являются аппаратное обеспечение, программное обеспечение и обеспечение связи (коммуникации). Сами процедуры (механизмы) защиты разделяются на защиту физического уровня, защиту персонала и организационный уровень.

В то время как информационная безопасность – это состояние защищённости информационной среды, защита информации представляет собой деятельность по предотвращению утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию, то есть процесс, направленный на достижение этого состояния.

Угроза – это потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную безопасность. Попытка реализации угрозы называется атакой, а тот, кто предпринимает такую попытку, – злоумышленником. Потенциальные злоумышленники называются источниками угрозы.

Знание возможных угроз, а также уязвимых мест защиты, которые эти угрозы обычно эксплуатируют, необходимо для того, чтобы выбирать наиболее экономичные средства обеспечения безопасности.

Угроза является следствием наличия уязвимых мест в защите информационных систем (таких, например, как возможность доступа посторонних лиц к критически важному оборудованию или ошибки в программном обеспечении).

Группы угроз информационным системам (ИС):

1. Угроза раскрытия – возможность того, что информация станет известной тому, кому не следовало бы ее знать.

2. Угроза целостности – умышленное несанкционированное изменение (модификация или удаление) данных, хранящихся в ИС или передаваемых из одной системы в другую.

3. Угроза отказа в обслуживании – блокировка доступа к некоторому ресурсу.

Основные виды угроз:

· стихийные бедствия и аварии (наводнение, ураган, землетрясение, пожар и т.п.);

· сбои и отказы оборудования (технических средств);

· последствия ошибок проектирования и разработки компонентов (аппаратных средств, технологии обработки информации, программ, структур данных и т.п.);

· ошибки эксплуатации (пользователей, операторов и другого персонала);

· преднамеренные действия нарушителей и злоумышленников.

По природе возникновения выделяют:

1. Естественные угрозы – это угрозы, вызванные воздействиями на ИС и ее элементы объективных физических процессов или стихийных природных явлений.

2. Искусственные угрозы – это угрозы ИС, вызванные деятельностью человека.

3. Непреднамеренные искусственные угрозы – это действия, совершаемые людьми случайно, по незнанию, невнимательности или халатности, но без злого умысла.

К непреднамеренным угрозам относят:

· неумышленные действия, приводящие к частичному или полному отказу системы (порча оборудования, удаление, файлов с важной информацией, программ, носителей информации и т.п.);

· неправомерное включение оборудования или изменение режимов работы устройств и программ;

· нелегальное внедрение и использование неучтенных программ (игровых, обучающих), приводящим к необоснованному расходованию ресурсов (загрузка процессора, захват оперативной памяти);

· заражение компьютера вирусами;

· неосторожные действия, приводящие к разглашению конфиденциальной информации;

· разглашение, передача или утрата атрибутов разграничения доступа (паролей, ключей и т.п.);

· игнорирование организационных ограничений (установленных правил) в системе;

· вход в систему в обход средств защиты или неправомерное отключение средств защиты.

Преднамеренные искусственные угрозы характеризуются возможными путями умышленной дезорганизации работы, вывода системы из строя, проникновения в систему и несанкционированного доступа к информации.

Преднамеренные искусственные угрозы – это:

· физическое разрушение системы или вывод из строя всех или отдельных наиболее важных компонентов системы;

· отключение или вывод из строя подсистем обеспечения функционирования вычислительных систем (электропитания, охлаждения и вентиляции, линий связи и т.п.);

· вербовка персонала или отдельных пользователей, имеющих определенные полномочия;

· применение подслушивающих устройств, дистанционная фото- и видеосъемка и т.п.;

· перехват данных, передаваемых по каналам связи;

· хищение носителей информации (дисков, запоминающих устройств);

· несанкционированное копирование носителей информации;

· хищение производственных отходов (распечаток, записей, носителей информации и т.п.);

· чтение остатков информации из оперативной памяти и с внешних запоминающих устройств;

· незаконное получение паролей и других реквизитов разграничения доступа;

· вскрытие шифров криптозащиты информации;

· внедрение аппаратных «жучков», программ «закладок» и «вирусов» («троянов») для преодоления системы защиты и доступа к системным ресурсам;

· незаконное подключение к линиям связи.

К этому же виду угроз относится спам – это электронная рассылка разного рода рекламы людям, которые не давали своего согласия на ее получение. Спам называют еще сетевым мусором.

Почтовый спам – наиболее распространенный и самый неприятный вид спама. Это массовая рассылка рекламы в виде электронных писем без согласия адресата. Почтовый спам может оказаться вредоносным, поскольку часто содержит вирусы. Кроме того, рассылка нежелательных писем может преследовать цели подрыва репутации компании (черный пиар).

Спам на блогах – это размещение рекламы на блоге, не согласованное с его владельцем, в виде ссылки на сайт в подписи комментатора или ссылки в самом комментарии (часто имеет место и то и другое). Спам на форумах также представляет собой рассылку рекламных сообщений пользователям форума без их на то согласия.

Выскакивающие окна (pop-up), распространенные на сайтах развлекательной тематики и сайтах «для взрослых», также считаются одним из видов спама.

Поисковый спам (web-спам) подставляет свои сайты в сети Интернет, созданные для изменения результатов поиска в поисковых системах. В результате эти сайты, отображаясь по определенным запросам в выдаче поисковых систем, вводят в заблуждение пользователей.

Спам, распространяющий поддельные сообщения от имени банков или финансовых компаний, целью которых является сбор логинов, паролей и пин-кодов пользователей, носит название фишинг. Злоумышленники делают сайты, очень похожие на настоящие. Пользователь думает, что попал на знакомый сайт, и вводит там пароль. Пароль попадает в руки злоумышленника, который может его использовать для кражи личных данных или денег.

Часто злоумышленники рассылают в сети Интернет ссылки на подобные фишинговые web-сайты, якобы принадлежащие известным банкам и другим финансовым и торговым организациям, например, страховым компаниям и интернет-магазинам. При переходе по таким фишинговым ссылкам пользователь попадает в сети мошенников, способных нанести ему материальный вред.

Можно выделить три основных мотива у нарушителей:

1) безответственность;

2) самоутверждение;

3) корыстный интерес.

Разработка политики и программы безопасности начинается с анализа рисков, первым этапом которого, в свою очередь, является ознакомление с наиболее распространенными угрозами.