Интернет-курс по дисциплине

«Администрирование и конфигурирование СУБД

1С:Предприятие»

Для специальности: «Прикладная информатика (в экономике)»

Кафедра Системного программирования

Литвинович С.Г.

Интернет-курс по дисциплине

«Администрирование и конфигурирование СУБД

1С:Предприятие»

Для специальности: «Прикладная информатика (в экономике)»

Содержание

Тема 1. Архитектура системы «1С:Предприятие» и ее концепция

Вопрос 1. Этапы современного развития программного обеспечения на платформе «1С:Предприятие».

Вопрос 2. Архитектура системы «1С:Предприятие».

Вопрос 3. Система защиты прикладных решений системы «1С:Предприятие».

Вопрос 4. Объектная сущность системы «1С:Предприятие».

Тема 2. Объекты конфигурации. Их характеристика, основные свойства и методы

Вопрос 1. Классификация объектов конфигурации системы «1С:Предприятие».

Вопрос 2. Функциональность системы «1С:Предприятие».

Вопрос 3. Свойства объектов конфигурации.

Вопрос 4. Формы и макеты объектов конфигурации.

Тема 3. Администрирование системы «1С:Предприятие» и ее прикладных решений

Вопрос 1. Установка и обновление системы и конфигураций.

Вопрос 2. Доступ к работе в системе и контрольные функции.

Вопрос 3. Обеспечение безопасности системы «1С:Предприятие».

Тема 4. Конфигурирование на платформе «1С:Предприятие»

Вопрос 1. Конфигурируемость системы «1С:Предприятие».

Вопрос 2. Технологические средства конфигурирования системы «1С:Предприятие».

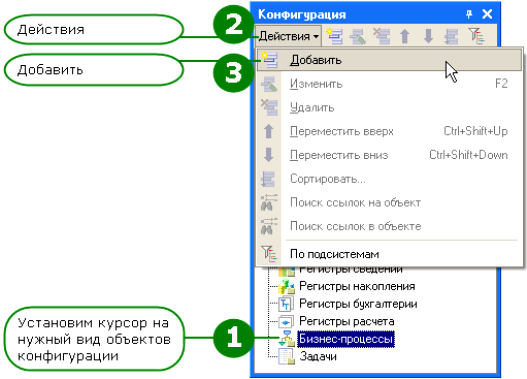

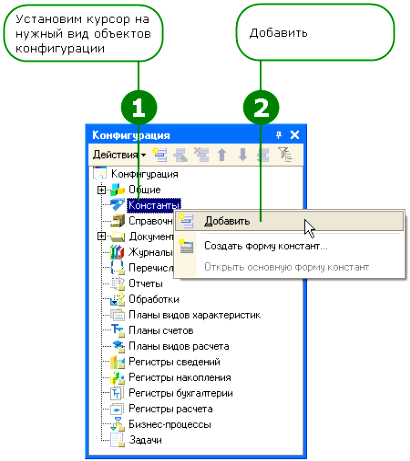

Вопрос 3. Работа с конфигурацией и ее объектами.

Вопрос 4. Палитра свойств объекта конфигурации.

Тема 5. Встроенный язык. Основы программирования в системе «1С:Предприятие»

Вопрос 1. Назначение и краткая характеристика встроенного языка.

Вопрос 3. Формат программного модуля.

Вопрос 4. Конструкции встроенного языка.

Вопрос 5. Процедуры и функции.

Начав в 2003 г. активное продвижение следующего поколения решений «1С:Предприятие 8» на относительно новом для себя рынке корпоративных клиентов, фирма «1С» оказалась в необычном для себя положении. До того компания традиционно выступала технологическим «локомотивом» для своих потребителей из сектора малого бизнеса: ее разработчики постоянно опережали текущие потребности клиентов. На среднем рынке ситуация иная – у заказчиков уже давно сформировались в целом высокие требования к информационным технологиям (ИТ), а к появлению новых поставщиков здесь относятся достаточно настороженно.

Поэтому, несмотря на очевидный успех деятельности «1С» в этом направлении, ситуация пока больше напоминает некий «испытательный срок», в течение которого фирма должна показать не только возможность применения своего программного обеспечения (ПО) в реальных условиях у корпоративных пользователей, но и готовность к динамичному развитию технологий для обеспечения растущих потребностей клиентов.

Если же говорить о технологических проблемах развития экономического ПО «1С», то, безусловно, одна из главных задач (хотя, конечно, далеко не единственная) – это повышение производительности и масштабируемости (ПиМ) ее прикладных решений. О том, что «1С» признает важность этих вопросов, говорит хотя бы тот факт, что сама фирма после выпуска платформы «1С:Предприятие 8.0» начала регулярно официально знакомить ИТ-общественность с результатами тестирования в этой области. Показательно и то, что первое существенное технологическое обновление платформы «1С:Предприятие 8», выпуск новой версии 8.1, было связано в значительной степени именно с решением задач масштабирования и производительности.

Производительность и масштабируемость.

Два понятия, производительность и масштабируемость – это непременная составляющая обсуждения любых технологий корпоративного уровня, и именно в такой связке они даже используются как некая самостоятельная характеристика.

Понятие производительности ERP-систем связано со способностью выполнения транзакций в многопользовательском режиме. В этом плане важны две основные характеристики: общее число транзакций в единицу времени и время исполнения одной транзакции. Однако обе эти характеристики динамические – они зависят от числа поступающих запросов на транзакции, а применительно к традиционным внутрикорпоративным ERP-решениям – от числа активно работающих пользователей (АРП).

Под масштабируемостью понимается способность системы увеличивать свою производительность за счет подключения дополнительных вычислительных ресурсов, как аппаратных, так и программных. Соответственно масштабирование – это способ повышения производительности системы за счет ее масштабируемости.

При этом под увеличением вычислительных ресурсов чаще всего подразумеваются аппаратные компоненты системы (расширение памяти, увеличение мощности процессора и числа процессоров, создание кластеров и т. д.). Но не следует забывать и о возможности совершенствования программной части – как ее отдельных элементов (например, за счет применения более мощных СУБД), так и базовой платформы в целом. Применительно к «1С:Предприятие» это может быть переход от файлового варианта к клиент-серверному, от одной платформы к другой.

Однако, масштабирование – это не единственный, а зачастую и не самый эффективный способ повышения производительности системы. Например, для того же Web-сервера этого можно достичь за счет оптимальной настройки, в том числе на базе анализа условий его работы, характера потока запросов. И уж тем более это относится к многофункциональным, распределенным ERP-системам. Тут есть огромные возможности, связанные с реинжинирингом проекта, если понимать этот термин в самом широком смысле – от изменения бизнес-процессов предприятия до оптимизации программного кода.

Развитие технологий фирмы «1С».

В той или иной мере, но задача повышения ПиМ прикладных систем на базе «1С:Предприятие» в условиях роста нагрузки решалась всегда. Но в силу исторических причин ранее, до выхода версии 8.0, эта задача выполнялась фактически исключительно способами реинжиниринга, так как возможности масштабирования были минимальны. С выходом фирмы «1С» на корпоративный рынок в технологическом отношении на первом плане оказалась именно проблема повышения масштабирумости и более того – снижения зависимости от технологического реинжиниринга при реализации конкретных проектов.

Имея в виду стратегическую задачу выхода на более высокий уровень заказчиков, разработчики «1С» после выпуска версии 7.0 могли следовать сценарию эволюционного развития с учетом своих традиционных технологий, или пойти путем создания решений для среднего бизнеса на какой-то качественно иной архитектурной базе. Вероятно, оба варианта могли оказаться успешными, но «1С» выбрала первый, жизнеспособность которого убедительно продемонстрировали в 90-х гг. Microsoft и Intel. И, естественно, столкнулась при этом с необходимостью решения тех же проблем, что и ее предшественники, – в частности, проблемы унаследованных архитектурных ограничений.

В новой версии платформы фирма «1С» серьезно скорректировала архитектуру системы, пойдя на нарушение информационно-программной совместимости с версией 7.7. Но ключевой идеологический подход остался прежним, и в контексте темы ПиМ тут стоило бы выделить два момента: выполнение основной вычислительной обработки на клиентской части, а также четкое деление системы ПО на две самостоятельные составляющие: технологическая платформа (среда исполнения и средства разработки) и прикладные решения на ее основе.

Конечно, подобное деление (платформа и решение) в том или ином виде имеется у любого разработчика крупной программной системы. Но только фирма «1С» довела этот подход до логического конца: она полностью уравняла в возможностях разработки и модификации прикладных решений своих собственных и внешних разработчиков. Таким образом, все желающие (партнеры, заказчики) могут не просто дорабатывать прикладные решения, но и изменять их на уровне базовой бизнес-логики, а также создавать собственные «с нуля».

Став в свое время на этот путь, «1С» радикально решила вопрос гибкости настройки и расширения своих приложений, делегировав эти полномочия широким массам партнеров и клиентов. Но при этом нужно было помнить о другой стороне вопроса – обеспечении надежности и устойчивости работы программ, особенно учитывая тот факт, что средняя квалификация десятков тысяч специалистов в компаниях-франчайзи не столь высока, как в элитной команде разработчиков «1С».

Необходимо отметить, что уже много лет традиционный упрек ряда экспертов в адрес ПО фирмы «1С» (версии 7.x) заключается в использовании не слишком эффективного, с их точки зрения, механизма обработки параллельных запросов к базам данных, что создает очевидное препятствие для повышения мощности прикладных систем «1С» в целом. Однако, достаточно жесткий механизм блокировок доступа вполне оправдан с точки зрения надежности функционирования прикладного решения в условиях возможной коррекции его программного кода специалистами, квалификация которых на массовом рынке варьируется в довольно широком диапазоне.

Из всего ранее сказанного следует, что в прикладных решениях на платформе «1С:Предприятие» за решение задач ПиМ отвечают и платформа, и прикладное решение. А, учитывая широкие возможности настройки прикладного решения, вплоть до изменения бизнес-логики ядра, заказчикам, выбравшим технологии «1С», нужно четко понимать: масштабируемость и производительность (мощность) внедряемых у них информационных систем зависят не только от качества собственно продуктов «1С», но и от квалификации тех специалистов, которые реализуют конкретные проекты.

И еще одно важное следствие: усиление мощности базовых технологий «1С» во многом связано с предоставлением более гибких и широких возможностей на уровне прикладного ПО. Это, в свою очередь, опять же повышает квалификационные требования к разработчикам и внедренцам.

Ориентация продуктов фирмы «1С» на корпоративный рынок.

Вопросы ПиМ для фирмы «1С» непосредственно связаны с ее продвижением на корпоративный рынок средних и крупных заказчиков.

С точки зрения ИТ для характеристики «среднего рынка», наверное, лучше использовать подход (его придерживается, в частности, Microsoft), согласно которому к категории средних относятся предприятия с числом установленных ПК в диапазоне от 25 до 500 (midmarket). При этом выделяются две группы: 25-50 ПК (lower) и 50-500 ПК (upper), что принципиально важно. В организациях первой группы, как правило, нет выделенного штатного ИТ-специалиста, и большинство ИТ-решений принимает непосредственно руководитель компании. У upper-компании уже есть хоть и небольшое, но выделенное ИТ-подразделение, которое в той или иной степени причастно к реализации проектов, а его руководитель напрямую участвует в выработке решений. ИТ-решения принимаются на основе долгосрочного планирования, в увязке с состоянием и перспективой развития ИТ-инфраструктуры предприятия в целом.

Казалось бы, с точки зрения поставщика главный показатель — это не столько размер компании-клиента, сколько размер конкретного проекта. И тут тоже можно выделить категории по принципу «мало-средне-крупный» с привязкой, скажем, к числу автоматизированных рабочих мест. На самом деле уровень самого заказчика все же очень важен, так как именно он определяет стиль принятия решений и реализации проектов, перспективы развития сотрудничества и т. п.

В последние несколько лет фирма «1С» продвигается именно в сегмент upper-midmarket, и соответственно успех этого продвижения определяется не только развитием технологий, но и коррекцией бизнес-модели (поставщик-партнеры-заказчики). Суть изменений выглядит примерно так. Раньше ИТ-заказчиком выступал главный бухгалтер, теперь – профессиональный ИТ-директор со своей командой специалистов. Раньше речь шла о решении автономной задачи автоматизации, а сейчас – о внедрении интегрированного компонента корпоративной системы в целом. Раньше бизнес-целью заказчика было выжить в условиях рынка, сейчас – динамично развиваться и развиваться на многие годы вперед...

Что же касается проблематики ПиМ, то она крайне важна именно для среднего рынка в силу динамичности развития его игроков и соответственно расширения круга и масштаба решаемых ими ИТ-задач.

Строго говоря, подготовка к выходу на lower-midmarket в «1С» началась в 1996 г., когда фирма представила свой первый продукт нового поколения. Примечательно, что это была не традиционная «1С:Бухгалтерия», а «1С:Торговля», изначально ориентированная на многопользовательскую работу. Отметим и то, что ни о какой технологической платформе 7.0 тогда не было и речи – не потому что не было самой платформы, а потому что «1С» не хотела в те времена использовать подобные «громкие» слова, считая, что технические вопросы – это ее сугубо внутреннее дело. Тогда же впервые в дополнение к файл-серверному варианту системы появился двухзвенный клиент-серверный, реализованный на базе СУБД Btrieve, на смену которому два года спустя пришла система в составе «1С:Предприятие 7.5» и Microsoft SQL Server 6.5. А за точку отсчета для начала серьезной работы на lower-midmarket, наверное, стоит принять лето 1999 г., когда на рынке появились «1С:Предприятие 7.7» и Microsoft SQL Server 7.0 (известный в те времена проект «777»), для применения которых уже «созрели» и заказчики, и партнеры.

Однако примечательно, что вопросы ПиМ применительно к «1С:Предприятие» версии 7 сама «1С» никогда не поднимала. Даже говоря о достоинствах клиент-серверного варианта, специалисты фирмы осторожно советовали применять эту схему при числе пользователей более 10-15, но какие-то верхние пределы никогда не назывались. Никаких публичных сравнений показателей работы клиент-сервера и файл-сервера также не проводилось; более того, подчеркивалось, что преимущества первого варианта заключаются не столько в более высокой производительности, сколько в увеличении надежности системы.

Какие-то внутренние тестовые исследования производительности наверняка имели место, но все же основная стратегия «1С» в этом вопросе тогда сводилась скорее к «разведке боем» - проверке возможностей своего ПО путем практической реализации проектов партнерами. Этот опыт показал, что на базе «1С:Предприятие 7» можно создавать системы с числом АРП примерно от 25 до 70. Но для этого требовались достаточно серьезные усилия со стороны внедренцев, и такие задачи были по силам уже далеко не всем партнерам.

Сама «1С» отмечает, что на базе «1С:Предприятие» версии 7 были реализованы и более масштабные проекты – с числом рабочих мест более 100. Но в целом специалисты «1С» признают: реализация проектов на базе версии 7 с числом рабочих мест более 30-50 требовала от внедренцев достаточно серьезных усилий.

Ограничения роста производительности двухзвенной системы клиент-сервер были вполне понятными, так как фактически она представляла собой лишь более совершенный вариант файл-серверной системы. В принципе современные СУБД могут использоваться для исполнения бизнес-логики, но в силу архитектурных особенностей «1С:Предприятие 7» эти возможности «1С» просто не могла задействовать. В этой ситуации даже повышение мощности сервера СУБД (например, за счет использования многопроцессорных компьютеров) не приводило к заметному изменению общей производительности системы.

Для понимания причин этого нужно иметь в виду, например, что «1С:Предприятие 7» была изначально построена по схеме блокировок на уровне таблиц и реализации бизнес-логики обработки запросов к базе данных (БД) на клиентской части. Объяснить выбор такой простой архитектуры обмена данными довольно легко: в тот момент обеспечение надежной работы сложных прикладных решений на массовом рынке было важнее повышения производительности.

Впрочем, были, конечно, реинжиниринговые методы повышения производительности, которые уже выходят за рамки применения стандартной клиент-серверной схемы «1С:Предприятие 7». Частый случай – использование терминального режима работы (Windows Terminal Server). Но, строго говоря, данный вариант предполагал не столько повышение производительности, сколько оптимизацию затрат на оборудование. Более радикальный подход – использование распределенных баз данных, когда единая система разбивается на несколько автономных подсистем (например, однородных, но географически распределенных или локальных, но неоднородных), которые могут работать в основном в автономном режиме, периодически взаимодействуя между собой и синхронизируя общие массивы данных. Однако нужно иметь в виду, что в этих случаях речь идет о реализации достаточно сложных проектов, в успехе которых ключевая роль отводится квалификации внедренцев. При этом применение методов реинжиниринга имеет свои очевидные ограничения.

При создании платформы «1С:Предприятие 8», в отличие от версии 7, задача повышения ПиМ уже была определена в качестве одной из главных. Вопросы ПиМ применительно к версии 8 довольно часто связываются с реализацией трехзвенной архитектуры и появлением сервера «1С:Предприятие 8». Но такой взгляд не совсем верен. Возможности улучшения ПиМ в данном случае обеспечиваются за счет серьезной переработки внутренней архитектуры платформы, что и сделало реальностью создание сервера «1С:Предприятие 8».

Говоря о платформе «1С:Предприятия», часто упоминается то, что ее развитие во многом определяется требованиями поддержки унаследованных решений, существенно ограничивающими свободу действий разработчиков. Но этот тезис требует уточнения. Дело в том, что при переходе от 7.7 к 8.0 фирма «1С» как раз нарушила совместимость прикладных решений – как по данным, так и по программному коду, – но при этом сохранила верность некоторым базовым концепциям 7.7.

Кроме того, в «1С:Предприятие 8» нужно выделить два основных технологических момента: переработку объектной модели (в которой помимо всего прочего был сделан акцент на многопользовательскую работу и создание более сложных прикладных решений) и создание нового, более эффективного механизма работы с базой данных. Здесь отдельно нужно отметить переход к управлению блокировками на уровне записей, а не таблиц. Собственно, именно в версии 8.0 впервые появился достаточно серьезный механизм управления данными, который можно было размещать либо на клиентской части (для файлового варианта), либо на сервере. Соответственно масштабирование серверной части (сервер + СУБД) обеспечивалось двумя взаимодополняющими вариантами: использованием многопроцессорных конфигураций (реализация многопотоковой обработки на сервере и на СУБД) и разнесением сервера и СУБД на разные компьютеры.

Таким образом, появление «1С:Предприятие 8» позволило фирме «1С» начать публичное обсуждение вопросов ПиМ своих технологий. Эта тема была обозначена уже при объявлении бета-версии в 2003 г., когда были впервые представлены результаты проведенного нагрузочного тестирования. Более детальное исследование ПиМ было выполнено фирмой «1С» уже после выпуска рабочей версии 8.0. В целом результаты испытаний достаточно хорошо демонстрировали не только архитектурные преимущества 8.0 перед 7.7 в плане повышения производительности для одной и той же аппаратной конфигурации, но и существенные возможности масштабирования в версии 8.

Версия 8.1 — кластерный сервер.

Достигнутый существенный прогресс в направлении ПиМ все же был недостаточен для полного охвата потребностей среднего рынка. В то же время корпоративный заказчик смог оценить новые возможности платформы, поверил в них и требовал «продолжения банкета». Форсированный выпуск в конце 2006 г. версии «1С:Предприятие 8.1», в которой ПиМ была уже не «одной из», а главной задачей, стал ответом на эти потребности рынка.

В плане ПиМ в версии 8.1 нужно выделить два направления работ: усовершенствование уже существующих механизмов платформы и реализацию качественно новых возможностей.

Первое направление включало оптимизацию исполнения кода, написанного на встроенном языке, внутренней параллельности сервера «1С:Предприятие», обмена данными между клиентом и сервером, алгоритма записи движения документов и ряда других средств. Тут нужно особо выделить новые варианты работы с управляемыми блокировками транзакций: фактически разработчики «1С» наконец решились предоставить возможность переноса управления блокировками с уровня СУБД на уровень прикладных решений. Но повышение параллельности потребует доработок прикладных решений, а значит, результат оптимизации будет больше зависеть от квалификации разработчиков последних.

Принципиальное новшество в «1С:Предприятие 8.1» – переработанная архитектура клиент-серверного варианта, которая помимо прочего теперь строится на использовании протокола TCP/IP (вместо COM+). Именно это обеспечило работу сервера под управлением не только Windows, но и Linux, а также реализацию кластера серверов «1С:Предприятие».

Если сервер «1С:Предприятие 8» представлял собой один рабочий (хотя и многопотоковый) процесс, то теперь кластер серверов поддерживает параллельное функционирование нескольких таких процессов, которые, в свою очередь, могут работать как на одном компьютере, так и на разных. Управление этой структурой идет через центральное серверное приложение (менеджер кластера), которое распределяет нагрузки (клиентские соединения) между рабочими процессами. Простейший кластер содержит один рабочий процесс, исполняемый на одном компьютере, – в этом случае используется термин сервер «1С:Предприятие 8.1».

В последние годы во всех нагрузочных тестах «1С» используется программная имитация работы пользователя, при этом темп работы «тестового пользователя» существенно выше, чем у реального среднестатистического (в данном случае соответственно 965 и 300 строк документа в час). Нагрузочные тесты, проведенные в 2007 г. продемонстрировали преимущества работы версии 8.1 по сравнению с 8.0 даже в случае использования одного компьютера-сервера: у «1С:Предприятие 8.0» при числе тестовых пользователей более 100 начинается заметная деградация общей пропускной способности системы, а при нагрузке более 150 пользователей этот показатель просто перестает расти. В то же время для «1С:Предприятие 8.1» продолжается практически линейный рост производительности. Причем при проведении тестовых испытаний на пиковых нагрузках (демонстрация масштабирования за счет применения кластера) результаты показали, что при использовании одного компьютера-сервера пропускная способность 8.1 возрастает в 2,28 раза, а в случае двух компьютеров – в 3,83.

Кроме того, по данным фирмы «1С», анализ проектов, уже реализованных на платформе 8.1, подтверждает возможность увеличения числа АРП в реальных условиях в среднем до 200-300 даже для одиночного сервера.

Версия 8.2 – «управляемое приложение».

Представляя еще в 2006 г. перспективы развития «1С:Предприятие 8», разработчики «1С» заявили, что у них есть ближние и дальние планы. Ближние планы были реализованы с выпуском версии 8.1, а к середине этого же года уже был представлен следующий шаг в виде проекта «Управляемое приложение».

Цель нового проекта сводилась к повышению управляемости прикладных решений, но на самом деле она имеет непосредственное отношение к вопросам ПиМ, так как повышение ПиМ напрямую связано с переносом вычислений с клиента на сервер. В принципе сервер «1С:Предприятие» уже мог выполнять функции управления запросами к базе данных и бизнес-логику, но исторически «1С:Предприятие» была построена как клиентская платформа, и это создавало сложности для переноса бизнес-логики на сервер. Таким образом, проект «Управляемое приложение» требовал достаточно радикальной переработки платформы, что позволило бы реализовать идею тонкого и Web-клиента с перемещением функций обработки на сервер.

Таким образом, в новейшей версии технологической платформы «1С:Предприятие 8.2» реализованы принципиальные изменения и усовершенствования, наиболее существенные с момента выпуска «1С:Предприятия 8». В числе ее преимуществ – широкие возможности выбора архитектуры, на которой будет работать система, возможность предоставления прикладных решений в аренду и использования их как сервисов (в центрах обработки данных, по модели ASP и SaaS). Пользователи могут работать с системой в режиме веб-клиента через обычные интернет-браузеры, в том числе с мобильных устройств и по мобильным каналам связи. Технология «веб-клиент» позволяет работать с системой пользователям, на компьютерах которых само «1С:Предприятие» не установлено. Веб-клиент может работать в различных интернет-браузерах (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari; Google Chrome), что позволяет использовать его в различных операционных системах (Microsoft, Windows, Linux, MacOS).

«Web-сервисы», являющиеся одним из компонентов платформы «1С:Предприятия 8», – это один из механизмов платформы, используемых для интеграции с другими информационными системами. Он является средством поддержки SOA (Service-Oriented Architecture) – сервис-ориентированной архитектуры, которая является современным стандартом интеграции приложений и информационных систем. Прикладное решение 1С:Предприятия 8 может являться как поставщиком веб-сервисов, так и их потребителем, опубликованных другими поставщиками.

Другим новым компонентом платформы «1С:Предприятия 8» является «Web–расширение», которое поставляется в составе отдельного продукта – «1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1». Этот компонент позволяет встраивать доступ к данным «1С:Предприятия» в существующие Web-сайты и Web-приложения, а так же создавать готовые Web-приложения, использующие информационную базу «1С:Предприятия 8».

Кроме того, платформа «1С:Предприятие 8.2» поддерживает работу с пятью СУБД: Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2,Oracle Database и файловая система управления базами данных.

Помимо файлового и клиент-серверного вариантов работы на платформе «1С:Предприятие 8.2» имеется возможность использовать технологию «тонкого клиента», которая позволяет выполнять все ресурсоемкие процессы не на рабочих станциях, а на сервере – в результате рабочие станции могут быть достаточно дешевыми.

Следуя своим принципам, разработчики фирмы «1С» включили в состав новой платформы такой инструмент как «1С:Библиотека стандартных подсистем 8.2» (БСП), который предоставляет набор универсальных функциональных подсистем и технологию для разработки прикладных решений на платформе «1С:Предприятие 8.2». БСП является специальной конфигурацией (готовым «каркасом прикладной конфигурации»), с помощью которой можно быстро создавать новые конфигурации с уже готовой базовой функциональностью, а также включать готовые функциональные блоки в существующие конфигурации.

Еще одним из реализованных направлений в платформе «1С:Предприятие 8.2» по сравнению с предыдущими версиями является усиление защиты как технологической платформы, так и прикладных решений: расширена функциональность защиты от утечек данных (DLP – Data Leak Protection), в том числе обеспечивается регистрация аутентификации и отказа в аутентификации, изменений прав пользователей, фактов отказа в доступе и регистрация доступа к защищаемым ресурсам. Кроме того, «1С:Предприятие 8.2» сертифицировано Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) по 5-му классу защищенности от несанкционированного доступа к информации и по 4-му уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей. Подтверждена возможность использования платформы «1С:Предприятие 8.2» в информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. Эти возможности очень важны при создании ИС.

Разработчики фирмы «1С» пошли дальше и в обеспечении различных вариантов интеграции прикладных решений с другими программами, а также с торговым оборудованием. Среди них:

· Механизмы анализа и создания xml структур для интеграции с внешними системами и синхронизации данных в разных базах системы «1С:Предприятие».

· Возможности двухсторонней online связи приложений, созданных на платформе «1C:Предприятие 8» с офисными приложениями и торговым оборудованием.

· Механизмы планов обмена, которые позволяют разработчикам создавать не просто решения, работающие на одной базе данных, а целые информационные системы с различным уровнем сложности инфраструктуры.

Для администраторов информационных систем в «1С:Предприятии» реализованы возможности:

· запуска заданий по расписанию;

· настройки и управления правами доступа на основе механизма ролей;

· мониторинга действий пользователей и регистрация системных событий;

· выявление «узких мест» и оптимизация работы системы и др.

Для пользователей «1C:Предприятия 8» реализованы следующие новые возможности:

· создан механизм настраиваемого пользователем рабочего стола (аналог АРМов), например пользователь может определять набор тех форм (из доступного списка), которые могут ему потребоваться для решения поставленной задачи;

· расширены возможности индивидуальной настройки внешнего вида программы и диалогов для пользователя;

· расширена возможность настройки вывода, позволяющая повысить наглядность отчетов и удобство работы с данными;

· появилась возможность передачи и получения ссылок на нужные данные, например, через почту или в локальной сети.

В целях расширения списка потенциальных пользователей разработчики «1С» обеспечили в платформе «1С:Предприятие 8.2» поддержку высокого уровня преемственности функциональности с версиями 8.0 и 8.1 и возможность постепенного начала использования новых возможностей. В 8.2 поддерживается специальный режим совместимости с версиями 8.0 и 8.1, что позволяет использовать «1С:Предприятие 8.2» с конфигурациями, разработанными для версий 8.0 и 8.1, без изменения самих конфигураций. Переход на новую версию платформы не требует обучения пользователей, так как новая версия 8.2 не имеет существенных отличий при работе пользователей с конфигурациями, созданными для версий 8.0 или 8.1.

В связи с выходом версии 8.2 в лицензионное соглашение на «1С:Предприятие 8» внесено уточнение по лицензированию пользовательских сеансов с информационными базами:

· Для пользователей, работающих с толстым или тонким клиентом, может использоваться модель лицензирования, применяющаяся в версии 8.1. Лицензия дает право на запуск неограниченного количества сеансов на конкретном компьютере пользователя. При этом ключ аппаратной защиты должен быть установлен в компьютере пользователя или доступен этому компьютеру по локальной сети.

· Для пользователей, работающих с тонким, толстым и веб-клиентом в клиент-серверном режиме или через веб-сервер, может применяться новая модель лицензирования. Лицензия дает право на запуск одного сеанса. Ключ аппаратной защиты должен быть установлен в компьютере сервера или веб-сервера, или доступен этому компьютеру по локальной сети.

1С:Предприятие - это специализированная объектно-ориентированная информационная система, предназначенная для автоматизации деятельности предприятия.

За счет своей универсальности система «1С:Предприятие» может быть использована для автоматизации самых разных участков экономической деятельности предприятия: учета товарных и материальных средств, взаиморасчетов с контрагентами, расчета заработной платы, расчета амортизации основных средств, бухгалтерского учета по любым разделам и т. д.

Сочетание в продукте двух противоречивых свойств – универсальности и гибкости, обусловлено архитектурой построения «1С:Предприятия».

Технологическая платформа и бизнес-приложение.

В «1С:Предприятии» введено четкое разделение на технологическую платформу и бизнес-приложение (прикладное решение). Платформа представляет собой так называемый framework, в котором функционирует бизнес-приложение. С одной стороны framework можно считать фундаментом для построения приложений, а с другой – средой исполнения. Кроме того, платформа содержит, разумеется, и инструментарий, необходимый для разработки, администрирования и поддержки бизнес-приложений. Такое приложение может выступать в качестве отдельного программного продукта, но полностью опирается на технологии платформы (рис. 1).

Рис. 1. Взаимодействие платформы и бизнес-приложения

Понятие платформы и платформенно-ориентированного построения приложений сейчас является общепринятым и трактуется гораздо шире, чем просто способность работать в определенной операционной системе. Под платформой понимается среда исполнения и набор технологий, используемые в качестве основы для построения определенного круга приложений. Фактически, приложения базируются на нескольких платформах, образующих многослойный пирог. При этом важно, что платформа предоставляет разработчику определенную модель, как правило, изолирующую его от понятий и подробностей более низкоуровневых технологий и платформ. Такова и платформа системы «1С:Предприятие», позволяющая использовать самые разные технологии более низкого уровня, не меняя кода бизнес-приложений (рис. 2). Например, она предлагает разработчику собственную модель работы с данными и изолирует его от особенностей конкретного хранилища данных, а это позволяет, не изменяя бизнес-приложение использовать в нем различные хранилища.

Ключевым качеством технологической платформы системы «1С:Предприятие», пожалуй, является достаточность ее средств для решения задач, стоящих перед бизнес-приложениями.

Это позволяет обеспечить очень хорошую согласованность всех технологий и инструментов, которыми пользуется разработчик. Простейший пример – система типов. В платформе системы «1С:Предприятие» разработчик использует одну систему типов данных и для взаимодействия с базой данных (БД), и для реализации бизнес-логики, и для построения интерфейсных решений (рис. 3).

Рис. 2. Пример работы с данными.

Рис. 3. Система типов «1С:Предприятие»

Одним из существенных преимуществ четкого разграничения между платформой и бизнес-приложением является высокий уровень адаптируемости прикладных решений под требования клиента.

Следует заметить, что именно для экономических задач особо важна возможность эффективного изменения готового решения разработчиком, не участвовавшим в его создании. В индустрии разработки бизнес-приложений, в отличие от многих других областей, существенная часть разработчиков не создает программы «с чистого листа», а дорабатывает и развивает типовые решения.

Это обстоятельство определяет особые требования к обеспечению наглядности и простоте понимания разработчиком существующих решений и максимально учитывается во всех механизмах платформы.

Инструментальные средства «1С:Предприятия» представляют собой не некий дополнительный инструментарий, а являются неотъемлемой составляющей платформы. Они ориентированы в равной степени, как на разработку прикладных решений, так и на их адаптацию при внедрении на конкретном предприятии. Эти средства поставляются с каждым комплектом системы «1С:Предприятие» и применяются как для внесения небольших изменений, например, в макет печатной формы, так и для существенной доработки прикладного решения включая структуры данных и бизнес-логику. Возможности эффективного внесения изменений в приложение при его внедрении заложены в самих этих инструментах, а, кроме того, этому способствует и архитектура построения прикладного решения.

Выделение бизнес-приложения как самостоятельного элемента, фактически, позволило сформировать целую индустрию создания, распространения и поддержки разнообразных прикладных систем, концентрирующую свои усилия на специфике этого класса задач и не требующую глубокого понимания большей части технологических деталей и подробностей. Поэтому специалисты по «1С» будут востребованы рынком.

В системе «1С:Предприятие» прикладное решение не пишется в прямом смысле на языке программирования. Язык программирования, конечно, используется, но только там где это действительно необходимо.

В основе бизнес-приложения лежат метаданные. Они представляют собой структурированное декларативное его описание. Метаданные образуют иерархию объектов, из которых формируются все составные части прикладной системы и которые определяют все аспекты ее поведения. Фактически, при работе бизнес-приложения платформа «проигрывает» (интерпретирует) метаданные, обеспечивая всю необходимую функциональность.

Метаданными описываются:

· структуры данных;

· состав типов;

· связи между объектами;

· особенности их поведения и визуального представления;

· система разграничения прав доступа;

· пользовательский интерфейс и т.д.

В метаданных, фактически, сосредоточены сведения не только о том, «что хранить в базе данных», но и о том, «зачем» хранится та или иная информация, какова ее роль в системе и как связаны между собой информационные массивы (рис. 4). Использование языка программирования ограничено в основном решением тех задач, которые действительно требуют алгоритмического описания, например, расчета налогов, проверки корректности введенных данных и т.д.

Рис. 4. Метаданные

Что дает такой подход к построению бизнес-приложения?

При описании метаданных широко используется визуальное редактирование. Это позволяет свести существенную часть разработки к визуальному проектированию, не требующему написания кода.

Однако у данного подхода есть и другие не менее важные преимущества. Описывая прикладное решение в терминах метаданных, разработчик «сообщает» платформе много очень полезной информации, которую та может эффективно использовать в самых различных целях. На основе метаданных система автоматически «выстраивает» большую часть механизмов и объектов, обеспечивающих функционирование прикладного решения. Например, описания метаданных технологической платформе достаточно для того, чтобы автоматически сформировать пользовательский интерфейс системы, обеспечивающий ввод и редактирование взаимосвязанной информации. Другой пример – возможность построения даже конечным пользователем, не имеющим навыков программирования, достаточно сложных отчетов.

Идеология использования метаданных в самых общих словах сводится к простому тезису: «Давайте не будет программировать все функции разрабатываемого решения. Расскажем платформе о составе, структуре, особенностях и взаимосвязи различных его частей, и пусть остальное она сделает сама».

Эта идеология (Metadata Driven) сегодня находит все большее применение во многих перспективных разработках.

Для экономических задач работа с данными является основным содержанием с одной стороны и наиболее проблемным вопросом с другой.

С одной стороны необходимо обрабатывать большие объемы данных, а с другой – обеспечивать широкую функциональность и высокую производительность. Объемы обрабатываемых данных растут, растут требования к разнообразию решаемых задач, и повышаются требования к масштабируемости. Не следует забывать и о повышении удобства разработки, эргономичности систем, возможностях их обновления и доработки и т.д.

Разумеется, эти противоречия касаются всех аспектов системы, но на способах манипулирования данными они проявляются наиболее ярко.

В системе «1С:Предприятие» используется смешанный подход управления данными, который с одной стороны имеет много общего с подходами, заложенными в перспективных разработках других фирм, но с другой стороны обладает и существенными отличиями.

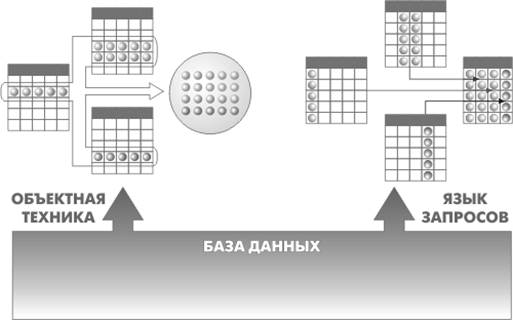

Для всех операций модификации данных (создания, изменения и удаления) в системе «1С:Предприятие» применяется исключительно объектная техника. Это означает, что разработчик взаимодействует с БД не на уровне записей, а с помощью объектов, соответствующих хранимым в БД сущностям. Для изменения хранимых данных, ему не нужно писать сложные запросы и преобразовывать результаты их обработки в объекты языка программирования. Достаточно получить объект из базы данных, изменить его свойства и снова сохранить. Разработчик имеет при этом возможность написать обработчики событий, связанных с изменением данных, выполняя с их помощью различные проверки и изменяя при необходимости другие данные.

Для чтения данных может использоваться как объектная техника, так и декларативный язык запросов, который основывается на классическом SQL, но имеет ряд существенных расширений (рис. 5). Расширения направлены с одной стороны на поддержку работы с объектами, хранящимися в базе данных, а с другой – на эффективное решение экономических задач.

Рис. 5. Схема управления данными

В модели «1С:Предприятия» реализована наиболее современная концепция работы с информацией, сочетающая три способа представления данных:

1. Хранение сущностей в базе данных.

2. Их представление в языке программирования в виде объектов.

3. Отображение в формате XML.

Фактически любая информация может в зависимости от текущего режима работы представляться одним из этих трех способов (рис. 6).

Рис 6. Схема преобразований данных

Для внесения изменений, данные предварительно преобразуются в объекты встроенного языка. При внутреннем обмене в распределенной БД или взаимодействии с другими информационными системами данные переносятся в формате XML.

Потребительские свойства системы «1С:Предприятие».

Как отмечалось ранее фирма «1С» предлагает продукт «1С:Предприятие», который позволяет автоматизировать бизнес предприятия. Причем использование готового бизнес приложения не исключает возможность создание нового «с нуля».

Система «1C:Предприятие» предоставляет широкие возможности:

1. для ведения бухгалтерского учета, управленческого учета и расчета заработной платы;

2. для решения задач планирования и оперативного управления;

3. для комплексной автоматизации задач организационной и хозяйственной деятельности производственных предприятий, торговых, финансовых организаций, бюджетных учреждений, предприятий сферы услуг.

В настоящее время предлагается (распространяется) огромное количество готовых прикладных решений, определяющих бизнес-логику предприятий разных типов и сфер деятельности, т.е. заготовки под конкретные схемы учета и типы предприятий. Их условно можно разделить на три группы:

1. Типовые тиражные прикладные решения:

· управление производственным предприятием;

· 1С:бухгалтерия;

· управление торговлей;

· зарплата и управление персоналом;

· 1С:консолидация.

2. Локализованные типовые решения, разрабатываемые зарубежными партнерами по заказу фирмы «1С».

3. Отраслевые и специализированные решения, имеющие статус «1С:Совместимо!».

Разнообразие различных конфигураций, отражающих всевозможные направления деятельности предприятий (организаций, фирм) и определяют одну из основных особенностей системы «1С:Предприятие»: ее конфигурируемость. Собственно система «1С:Предприятие» представляет собой совокупность механизмов, предназначенных для манипулирования различными типами объектов предметной области. Конкретная же конфигурация определяет конкретный набор объектов, входящих в ее состав, структуры информационных массивов, используемых в этой конфигурации, а также алгоритмы и методы обработки информации.

Таким образом, вместе с конфигурацией система «1С:Предприятие» выступает в качестве уже готового к использованию программного продукта, ориентированного на определенные типы предприятий и классы решаемых задач.

Функционирование системы делится на два процесса – конфигурирование (описание модели предметной области средствами системы) и исполнение (обработку данных предметной области).

Результатом конфигурирования является конфигурация, которая представляет собой модель предметной области.

На этапе конфигурирования система оперирует такими универсальными понятиями (объектами), как «Документ», «Журнал документов». «Справочник», «Реквизит», «Форма», «Регистр» и другие. Совокупность этих понятий и определяет концепцию системы. В свою очередь процесс конфигурирования распадается на несколько составляющих, (деление носит условный характер), определяющих последовательность написания и назначение томов описания. Это «визуальное» конфигурирование (создание структуры конфигурации, форм диалогов и выходных документов, механизм работы пользователей с данными (интерфейс) и права доступа различных групп пользователей к различной информации) и написание программ на встроенном языке «1С:Предприятия» для обработки входных и выходных данных.

В процессе исполнения система уже оперирует конкретными понятиями, описанными на этапе конфигурирования (справочниками товаров и организаций, счетами, накладными и т. д.).

При работе пользователя в режиме исполнения конфигурации обработка информации выполняется как штатными средствами системы, так и с использованием алгоритмов, созданных на этапе конфигурирования.

Еще одной из характерных особенностей данной системы является ее масштабируемость.

В общем случае масштабируемость – это способность системы адаптироваться к расширению предъявляемых требований и возрастанию объемов решаемых задач.

Система «1С:Предприятие» имеет хорошие возможности масштабирования. Она позволяет работать как в файловом варианте, так и с использованием технологии «клиент-сервер». В последнем случае используется современная трехуровневая архитектура, когда между клиентом и сервером баз данных Microsoft SQL Server располагается сервер «1С:Предприятия». Т.е. одни и те же прикладные решения (конфигурации) могут использоваться как в файловом, так и в клиент-серверном варианте работы. При переходе от файлового варианта к технологии «клиент-сервер» не требуется вносить изменения в прикладное решение. Поэтому выбор варианта работы целиком зависит от потребностей заказчика и его финансовых возможностей. На начальной стадии можно работать в файловом варианте, а затем с увеличением количества пользователей и объема базы данных можно легко перейти на клиент-серверный вариант.

В современных условиях многие конфигурации регулярно меняются. Изменения могут быть связаны как с учетом изменений законодательства, так и с добавлением новых функциональных возможностей или внесением исправлений. Система «1C:Предприятие» содержит встроенный механизм поддержки (обновления) конфигураций, применяемый как для тиражных, так и индивидуальных конфигураций.

Разработчики конфигураций при выпуске новых редакций или версий подготавливают файлы поставки. Различают полную поставку и поставку обновлений. Полная поставка представляет собой файл конфигурации с расширением «*.cf», сформированный специальным образом, а обновления распространяются в файлах с расширением «*.cfu».

Используя файл поставки или обновления, пользователь может легко обновить свою конфигурацию. Чтобы его собственные изменения не были потеряны, производится детальное сравнение и объединение конфигураций пользователя и поставщика.

Для интеграции с внешними приложениями, или в случаях обмена данными с другими системами, «1С:Предприятие» поддерживает следующий набор механизмов взаимодействия:

· обмен данными через файлы. Это могут быть текстовые и DBF-файлы, а также XML-документы. Табличный документ «1С:Предприятие» может быть сохранен в формате Microsoft Excel;

· взаимодействие через механизм «Automation», при котором «1С:Предприятие 8» может выступать как клиент, так и как сервер, т.е. как управляющее и управляемое приложение;

· взаимодействие через СОМ-соединение для обеспечения быстрого и надежного доступа к «1С:Предприятию» из других программ, поддерживающих данную технологию;

· поддержка интернет-технологий: работа с электронной почтой, работа с файлами по протоколам HTTP, HTTPS, FTP;

· возможность размещения в экранных формах элементов управления ActiveX, написанных на других языках;

· технология внешних компонент, позволяющая подключать dll-библиотеки, написанные на других языках специально для «1С:Предприятия»;

· Web-расширение, позволяющее осуществлять доступ к информации, хранящейся в информационной базе системы «1С:Предприятие», без наличия самой системы.

Эти средства позволяют строить сложные интегрированные решения с участием «1С:Предприятия».

Для предотвращения возможности незаконного тиражирования система «1С:Предприятие» предоставляется пользователям в защищенном от копирования виде.

Одной из составных частей, используемой системы защиты, является аппаратный ключ, вставляемый, как правило, в разъем USB. Наличие ключа не влияет на функционирование компьютера. В комплекте с лицензиями поставляются ключи защиты Aladdin HASP (USB), локальные H1M1 – для одной лицензии и сетевые NetHASP – для пяти и более (до 100), есть также ключи Aladdin HardLock на 300 и 500 лицензий.

Для обеспечения взаимодействия системы «1С:Предприятие» с аппаратным ключом защиты необходимо установить драйвер защиты, входящий в комплект поставки системы. Наличие установленного драйвера защиты необходимо вне зависимости от операционной системы, в которой запускается «1С:Предприятие».

При использовании сетевой версии на компьютере, к которому подсоединен аппаратный ключ, устанавливается сервер защиты. Способ установки сервера зависит от используемой операционной системы и описан в руководстве по инсталляции программы.

Самое главное понятие системы «1С:Предприятие» – это «объект». Объект – это элемент реального мира. Объектом может быть все что угодно: компьютер, облако, кошка... Но нас интересуют только те объекты, которые имеются в офисной деятельности предприятия: документы, отчеты, справочники... Таким образом, любая конфигурация системы «1С:Предприятие» представляется как совокупность объектов, взаимосвязанных между собой, т.е. конфигурация объектов. Например, документ «Приказ о приеме на работу», справочник «Сотрудники», отчет «Сотрудники, принятые за период».

Под объектом конфигурации в системе «1С:Предприятие» понимается формальное описание группы понятий (предметной области, средств взаимодействия пользователя с системой) со сходными характеристиками и одинаковым предназначением.

Например. Объект конфигурации «Справочник» в системе «1С:Предприятие» предназначен для ведения списков однородных элементов данных — справочников, картотек, нормативных сборников и тому подобное. Использование объектов конфигурации этого типа позволяет организовать ведение любых справочников, необходимых для автоматизации деятельности предприятия.Каждый объект конфигурации обладает уникальным набором свойств. Этот набор описан на уровне системы и не может быть изменен в процессе настройки конфигурации задачи. Набор свойств объекта конфигурации определяется, в основном, его назначением в системе «1С:Предприятие».

Главным свойством любого объекта конфигурации является его имя – краткое наименование объекта конфигурации. При создании нового объекта конфигурации ему автоматически присваивается условное имя, состоящее из слова, определяемого по виду объекта, и цифры (например, при создании реквизита создается реквизит с именем «Реквизит1», при создании документа — «Документ1», и т.д.). Это имя можно изменить в процессе редактирования свойств объекта конфигурации, при этом система отслеживает уникальность имен. Имя объекта конфигурации не может пустым.

Некоторые свойства из всего набора свойств, присущих объекту конфигурации, доступны для редактирования и могут быть так или иначе изменены в процессе конфигурирования системы «1С:Предприятие». Характер изменений и их пределы также задаются на уровне системы. Целенаправленным изменением свойств объекта конфигурации специалист, осуществляющий конфигурирование системы, может добиться требуемого поведения объекта при работе системы. Однако такие изменения не затрагивают сущности объекта и не позволяют добиться от него действий, не свойственных объектам данного типа.

Например. Объект конфигурации «Константа» в системе «1С:Предприятие» предназначен для хранения информации, которая не изменяется во времени или изменяется очень редко. Простым примером константы может служить название предприятия: оно, как правило, не меняется в процессе деятельности предприятия. Константа обладает следующим набором редактируемых свойств: · имя константы; · синоним; · комментарий; · подсистемы; · тип данных.Помимо набора свойств объекты имеют определенные методы (процедуры и функции). Например, вы можете выбрать всех сотрудников с помощью метода справочника Выбрать(), или можно сохранить документ методом Записать().

Для успешной разработки и модификации прикладных решений специалист должен иметь представление обо всех доступных ему объектах и механизмах.

Все объекты системы «1С:Предприятие 8» условно можно разделить на три группы:

1. Прикладные объекты;

2. Общие объекты (размещенные в ветке «Общие» дерева конфигурации);

3. Подчиненные объекты.

К группе прикладных объектов можно отнести:

· Константы.

В константах хранятся редко изменяемые значения, например, название организации, ИНН, ФИО руководителя и т.д.

· Справочники.

В справочниках содержится условно-постоянная списковая информация, например, список товаров, список сотрудников. Такие сведения обычно характеризуются кодом и наименованием.

· Документы.

Документы хранят информацию о произошедших событиях в жизни организации, например, приходная накладная, платежное поручение. Документ характеризуется номером и датой. Обычно при проведении документа изменяется состояние регистров, например, при проведении приходной накладной увеличивается количество товара в регистре «Остатки».

· Журналы документов.

Журналы – это средство группировки связанных по смыслу документов, например, журнал «Склад» объединяет приходные и расходные накладные. Аналогично могут быть созданы журналы «Банк», «Кадры» и т.д.

· Нумераторы.

Нумераторы предназначены для единой (сквозной) нумерации документов нескольких видов. Например, нумератор «Кадровый» используется для присвоения номеров всем кадровым приказам.

· Последовательности.

Последовательности предназначены для обеспечения правильной последовательности проведения документов с учетом возможных исправлений «задним числом», например, последовательность «ПартионныйУчет».

· Планы видов характеристик.

Планы видов характеристик предназначены для хранения дополнительных видов характеристик объектов, например, дополнительных свойств товаров (вес, цвет, размер). Новые виды характеристик можно вводить в режиме «1С:Предприятие». Через этот объект также реализован механизм аналитического учета по субконто в бухгалтерском учете.

· Регистры сведений.

Регистры сведений предназначены для хранения любой информации об объектах в разрезе заданных измерений, например, регистр сведений «ЦеныТоваров». Если требуется хранить историю изменения информации, то регистр сведений делается периодическим, например, регистр «КурсыВалют».

· Регистры накопления.

Регистры накопления накапливают числовую информацию в разрезе заданных измерений, например, регистры «ОстаткиТоваров», «Продажи». Движения регистров накопления всегда связаны с документами (регистраторами) и обычно создаются в момент проведения документа.

· Планы счетов.

Планы счетов содержат список счетов бухгалтерского или управленческого учета, например, планы счетов «Стандартный», «Управленческий».

· Регистры бухгалтерии.

Регистры бухгалтерии хранят записи (проводки) основанные на определенном плане счетов, например, регистр бухгалтерии «Управленческий».

· Планы видов расчета.

Планы видов расчета содержат виды расчета, объединенные по сходным признакам, к которым относятся одинаковые базовые виды расчета, одинаковые правила перерасчета, общие правила вытеснения по времени. В качестве примера можно привести планы видов расчета «ОсновныеНачисления», «Налоги».

· Регистры расчета.

Предназначены для хранения учетных записей сложных периодических расчетов, например, регистр расчета «Удержания». Каждый регистр расчета основан на каком-либо плане видов расчета.

· Перечисления.

Перечисление – это набор значений, заданный еще на этапе разработки прикладного решения, он не редактируется в режиме «1С:Предприятие». Главное, что стоит понять, сама конфигурация рассчитана на определенные перечисления, например, на перечисление «ТипКлиента» со значениями «Обычный» и «ОченьВажнаяПерсона». Для VIP-клиентов в программе может быть предусмотрена скидка.

· Отчеты.

На основе информации из базы данных отчеты выдают печатные формы, содержащие детальную и сводную информацию. В качестве примера можно привести отчеты «ОборотноСальдоваяВедомость», «СписокСотрудников», «АнализПродаж».

· Обработки.

Обработки производят некоторую обработку информации, содержащейся в базе данных, например, обработка «РасчетНачислений», «ЗакрытиеПериода».

К группе общих объектов относятся следующие объекты:

· Подсистемы.

Подсистемы предназначены для группировки других объектов конфигурации по направлению деятельности структурных подразделений организации, например, подсистемы «Кадры», «Торговля», «Маркетинг». Каждый объект может входить сразу в несколько подсистем. Подсистемы могут быть подчиненными друг другу.

· Общие модули.

Общие модули содержат процедуры и функции, используемые в других программных модулях, например, общий модуль «РегламентныеПроцедуры».

· Интерфейсы.

Интерфейсы представляют собой совокупность панелей интерфейса: меню и панели инструментов, например, интерфейсы «Бухгалтер», «Руководитель».

· Роли.

Роли предназначены для определения прав пользователей, работающих с информационной базой, например, роли «Кадровик», «Администратор». Каждый пользователь может иметь несколько ролей.

· Критерии отбора.

Критерии отбора необходимы для отбора данных по определенному признаку. Например, по критерию отбора «Контрагент» можно выбрать все документы, относящиеся к заданному контрагенту.

· Общие формы.

Общие экранные формы не принадлежат конкретному объекту, а относятся к конфигурации в целом. Они могут использоваться в разных местах программы, например, форма «ВводАдреса».

· Общие макеты.

Общие макеты (шаблоны печатных форм объектов) также не принадлежат конкретному объекту конфигурации, например, макет «РеестрДокументов». Они используются в других программных модулях.

· Общие картинки.

Картинки, используемые на кнопках, формах и других интерфейсных объектах. Картинки можно рисовать с помощью редактора картинок.

· Стили.

Стили оформления, включающие в себя различные элементы: цвет фона экранной формы, цвет фона редактирования полей, цвет отрицательных чисел и т.д. В качестве примера можно назвать стили «Основной», «Яркий», «РегламентныеПроцедуры».

· Языки.

Языки интерфейса конфигурации, например, Русский, Английский, Украинский. В «1С:Предприятии 8» можно разрабатывать многоязычные конфигурации, рассчитанные на работу пользователей, говорящих на разных языках. Поведение объектов конфигурации определяется с помощью установленных свойств и программы на встроенном языке. Например, на встроенном языке задаются действия документа при его проведении, алгоритм формирования печатной формы отчета, процедура определения цены продажи со скидкой и т.д.

Разработчик пишет текст программы в строго определенных точках конфигурации – программных модулях, например, в модуле формы документа «ПриходнаяНакладная» или в модуле отчета «ОстаткиТоваров».

К группе подчиненных объектов можно отнести следующие типы объектов, представленные в таблице 1:

Таблица 1.

|

Подчиненная группа объектов |

Виды объектов, которым принадлежит |

|

Реквизиты |

Справочники, Документы, Регистры, Отчеты, Обработки, Табличные части |

|

Табличные части |

Справочники, Документы, Отчеты, Обработки |

|

Формы |

Справочники, Документы, Журналы, Отчеты, Обработки |

|

Макеты |

Справочники, Документы, Журналы, Отчеты, Обработки |

|

Графы, Измерения |

Журналы, Последовательности, Регистры |

|

Ресурсы |

Регистры |

Реквизиты – содержат дополнительную информацию об объекте, доступную только в пределах этого объекта.

Табличные части – наборы дополнительной информации об объекте, представленной в виде таблицы.

Формы – форма используется для ввода, просмотра и редактирования информации, хранящейся в объекте конфигурации, содержит модуль формы – программу на встроенном языке системы «1С:Предприятие». Способность иметь визуальное представление позволяет объекту конфигурации организовать интерактивное взаимодействие с пользователем. Характер такого взаимодействия разрабатывается специалистом, осуществляющим конфигурирование системы «1С:Предприятие», и определяется, в основном, типом объекта конфигурации. Каждый объект может иметь несколько форм.

Макеты – табличные документы, предназначенные для формирования печатных форм объекта.

Графы – графы журнала документов.

Измерения – объекты конфигурации, данные о которых учитываются в регистре.

Ресурсы – данные, учитываемые в регистре.

Функциональные возможности прикладных решений, создаваемых на платформе «1С:Предприятие», определяются возможностями объектов, используемых в конфигурации. Рассмотрим основные функциональные возможности отдельных объектов конфигурации.

Справочники.

Справочники описывают каталоги, содержимое которых более или менее постоянно. Это может быть, например, перечень выпускаемой продукции, список клиентов компании, перечень валют и т.д. Кроме того, справочники обеспечивают поддержку иерархических структур, позволяют относить данные к отдельным объектам и их группам, предоставляют ряд других сервисных возможностей.

Документы.

Документы отражают в системе «1С:Предприятие» события, происходящие в жизни предприятия (организации): поступление материалов, перечисление денег через банк, прием сотрудника на работу и т.д.

Прототип (шаблон) документа обеспечивает отражение созданных документов в различных учетных механизмах, поддерживает контроль последовательности обработки событий, реализует сквозную нумерацию документов различного типа и т.д.

Одним из важных функциональных механизмов системы «1С:Предприятие» является механизм проведения документов, обеспечивающий стандартную модель организации связи между информацией о событиях, происходящих на предприятии, и различными учетными механизмами. Эта связь, а также алгоритм проведения документа определяется в свойствах объекта метаданных «Документ». Кроме того, система «1С:Предприятие» предоставляет дополнительные возможности, такие как поддержка отражения событий в реальном времени, поддержка восстановления последовательности отражения событий, происходящих на предприятии, при изменении их задним числом и т.д.

Таким образом, системой «1С:Предприятие» предоставляется единая модель связи исходных данных и учетных механизмов, которая облегчает разработку и обеспечивает единообразное предсказуемое поведение всех прикладных решений.

Механизм характеристик.

Механизм описания характеристик позволяет организовать хранение свойств объектов, которые не известны на момент разработки прикладного решения. Таким образом, для каждой группы номенклатуры пользователь получает возможность самостоятельно вводить новые свойства: цвет, размер, габариты и т.д.

Данный механизм базируется на использовании дополнительных элементов управления (табличных частей) справочников номенклатуры, дополнительных справочников (для описания характеристик), регистров сведений и плана видов характеристик в различных вариациях в зависимости от решения конкретной задачи (т.е. однотипные или разнотипные характеристики объектов, где и каким образом хранить и использовать информацию о характеристиках объектов и т.д.).

В дальнейшем на основе этих характеристик можно строить отчеты, анализировать объемы продаж, получать другую информацию для принятия решений.

Механизм сведений.

Механизм хранения сведений позволяет хранить в прикладном решении произвольные данные в разрезе нескольких измерений. Например, можно хранить курсы валют в разрезе валют, или цены предприятия на товары в разрезе номенклатуры и типа цен. Кроме этого может быть задана различная периодичность хранения сведений, что позволяет хранить не только сами значения, но и их историю изменения.

Механизм учета движения средств.

Механизм учета движения средств (финансов, товаров, материалов и т.д.) позволяет автоматизировать такие направления деятельности организации, как складской учет, взаиморасчеты, планирование. Основу этого механизма составляют регистры накопления, каждый из которых образует многомерную систему измерений и позволяет накапливать числовые данные в разрезе нескольких измерений.

Механизм бухгалтерского учета.

Механизмы бухгалтерского учета позволяют создавать модели учета с реализацией системы двойной записи бухгалтерского учета, которые могут использоваться как в России, так и в других странах. Основными возможностями механизмов бухгалтерского учета являются:

· ведение многоуровневых планов счетов;

· ведение аналитического учета в нескольких разрезах и уровнях;

· ведение учета одновременно по нескольким планам счетов;

· ведение консолидированного учета по нескольким юридическим лицам;

· возможность указания для отдельных разрезов аналитики произвольного числа видов учета, таких как количественный, суммовой, валютный учет и т.д.

Механизм сложных периодических расчетов.

Механизм сложных периодических расчетов позволяет реализовывать различные модели расчета заработной платы, хотя и не имеет ориентацию именно на выполнение этой задачи. Он также может успешно использоваться и для решения других задач, требующих описания периодических расчетов со сложными взаимосвязями, например расчета дивидендов, стоимости коммунальных услуг и т.д.

Данный механизм включает средства для описания различных видов расчета (план видов расчета и регистр расчета), используемых в прикладном решении и предоставляющих возможность задания правил, по которым одни виды расчета будут влиять на другие виды расчета. Кроме того, данный механизм предоставляет возможность хранения промежуточных данных, которые используются для выполнения расчетов, и конечных результатов расчетов.

Механизм бизнес-процессов.

Механизм бизнес-процессов позволяет описывать, создавать и управлять выполнением бизнес-процессов в прикладных решениях. Целью этого механизма является автоматизация цепочек связанных операций, направленных на достижение общей цели.

Этот механизм включает средства для описания в прикладном решении схем бизнес-процессов и их ролевой маршрутизации, для формирования заданий, выполняющихся в каждой точке маршрута, для управления бизнес-процессом и организации его связи с другими функциями прикладного решения.

Для описания простейших бизнес-процессов достаточно визуального задания схемы маршрута и указания условий ветвления в их узловых точках. Все остальные действия выполняются системой автоматически.

Механизм анализа данных и прогнозирования.

Данный механизм позволяет реализовывать в прикладных решениях инструменты для выявления закономерностей, которые скрываются за большими объемами информации. Этот механизм поддерживает выполнение нескольких типов анализа данных, таких как общая статистика, поиск ассоциаций, дерево решений, поиск последовательностей, кластерный анализ.

Интеллектуальные механизмы подготовки отчетов.

Построитель отчета, в основе работы которого лежит текст запроса, предоставляет возможность динамического создания отчета как программными, так и интерактивными средствами. Полученные в результате выполнения запроса данные выводятся в табличный документ с использованием всех его интерактивных возможностей: сводных таблиц, диаграмм, сводных диаграмм и т.д.

Для формирования табличного документа построитель отчета использует макет, генерируемый автоматически, который может быть изменен средствами встроенного языка.

Кроме того, построитель отчета позволяет не только формировать отдельные отчеты, но и связать воедино целый набор отчетов, обеспечивая получение необходимой информации во всех требуемых разрезах.

Средства интеграции и механизмы обмена данными.

Технологическая платформа системы «1С:Предприятие» предоставляет возможности для интеграции практически с любыми внешними программами и оборудованием на основе общепризнанных открытых стандартов и протоколов передачи данных.

Система «1С:Предприятие» содержит целый набор средств, обеспечивающих:

· создание, обработку и обмен данными различных форматов;

· осуществление доступа ко всем объектам системы 1С:Предприятие, реализующим ее функциональные возможности;

· поддержку различных протоколов обмена;

· поддержку стандартов взаимодействия с другими подсистемами;

· разработку собственных интернет-решений.

Web-расширение.

Web-расширение позволяет организовать доступ к данным прикладных решений пользователей, у которых на компьютерах не установлена платформа «1С:Предприятие» (мобильные пользователи, сотрудники территориально удаленных подразделений, посетители интернет-магазинов и web-порталов), а также встраивать доступ к данным «1С:Предприятия» в существующие web-сайты и web-приложения, создавать web-приложения и web-сервисы, использующие информационную базу «1С:Предприятия».

Каждый объект конфигурации обладает уникальным набором свойств, который определяется, в основном, его назначением в системе «1С:Предприятие». Этот набор описан на уровне системы и не может быть изменен в процессе настройки конфигурации задачи.

Главным свойством любого объекта конфигурации является имя – краткое наименование объекта конфигурации. При создании нового объекта конфигурации ему автоматически присваивается условное имя, состоящее из слова, определяемого по виду объекта, и цифры (например, при создании реквизита создается реквизит с именем «Реквизит1», при создании документа – «Документ1», и т.д.). Это имя можно изменить в процессе редактирования свойств объекта конфигурации, при этом система отслеживает уникальность имен. Имя объекта конфигурации не может пустым.

Некоторые свойства из всего набора свойств, присущих объекту конфигурации, доступны для редактирования и могут быть так или иначе изменены в процессе конфигурирования системы «1С:Предприятие». Характер изменений и их пределы также задаются на уровне системы.

Одним из основных свойств некоторых объектов конфигурации является тип данных. Это свойство определяет, какого рода информацию может содержать объект конфигурации. Тип данных объекта конфигурации назначается при создании или редактировании свойств объекта в процессе настройки конфигурации.

Объекты конфигурации, для которых может быть указан тип информации, содержащейся в объекте, в системе «1С:Предприятие» называются типизированными объектами конфигурации. Такие объекты конфигурации, как «Справочник», «Документ», «Обработка», не являются типизированными объектами, так как содержат «комплексную» информацию, и, в свою очередь, содержат типизированные объекты конфигурации.

Типы данных, которые может принимать объект конфигурации, можно разделить на две группы.

Первую группу составляют базовые типы данных: «число», «строка», «дата», «булево», «null», «неопределено» и «тип». Соответственно, информация, хранящаяся в объекте конфигурации, может быть числом, произвольной строкой символов, датой или логической величиной.

Кроме этого, некоторые объекты конфигурации системы «1С:Предприятие» также могут образовывать типы данных. Например, константе может быть назначен тип данных «ДокументСсылка». В этом случае значение константы будет представлять собой ссылку на один из существующих в системе «1С:Предприятие» документов.

Объекты конфигурации, которые могут образовывать типы значений конфигурации, в системе «1С:Предприятие» называются типообразующими объектами конфигурации. Такими объектами в системе «1С:Предприятие» являются:

· справочники;

· документы;

· перечисления.

Необходимо обратить внимание, что типообразующие объекты конфигурации образуют тип данных сразу после создания в Конфигураторе объекта любого из таких типов. Например, когда в Конфигураторе создается новый справочник, то в списке типов данных появляется очередной тип данных, представляющий собой ссылку на элемент этого справочника. Такой тип данных может быть присвоен любому из типизированных объектов конфигурации.

Большинство объектов конфигурации в системе «1С:Предприятие» могут иметь визуальную форму. В самом общем случае форма, как объект конфигурации, состоит из следующих частей:

· экранный диалог, используемый для ввода и редактирования информации, хранящейся в объекте конфигурации;

· модуль формы – программа на встроенном языке системы «1С:Предприятие». Как правило, модуль формы выполняет обработку вводимой в диалог информации для целей входного контроля, выполнения расчетов и т.п.;

· список реквизитов объекта конфигурации.

Способность иметь визуальное представление позволяет объекту конфигурации организовать интерактивное взаимодействие с пользователем. Характер такого взаимодействия разрабатывается специалистом, осуществляющим конфигурирование системы «1С:Предприятие», и определяется, в основном, типом объекта конфигурации.

Поэтому под формой будем понимать совокупность экранного диалога, модуля и реквизитов формы.

Для разработки форм в Конфигураторе применяется комплексный редактор форм, позволяющий редактировать все компоненты формы во взаимосвязи.

Макетом в системе «1С:Предприятие» называется объект конфигурации, предназначенный для формирования печатных форм других объектов.

Общие таблицы печатных форм располагаются на ветви «ОбщиеМакеты» дерева конфигурации, а печатные формы объектов конфигурации (справочников, документов, журналов документов, регистров, отчетов и обработок) располагаются в подчиненных им объектах – «Макеты».

Одним из возможных режимов работы системы «1С:Предприятие» является режим «Конфигуратор», обеспечивающий, как создание объектов конфигурации и описание алгоритмов их поведения и взаимодействия, так и выполнение административных функций, направленных на обеспечение безопасности и сохранности прикладного решения и его настройки.

Основные инструменты администратора включены в меню «Администрирование» главного меню программы и позволяют осуществлять:

· установку и обновление системы;

· обновление конфигураций;

· ведение списка пользователей;

· настройку прав доступа на основе механизма ролей;

· мониторинг действий пользователей и системных событий;

· резервное копирование;

· тестирование и исправление информационной базы;

· настройка региональных установок.

Установка системы и конфигураций.

Установка системы «1С:Предприятие» предельно проста и не вызывает никаких трудностей. Для запуска и работы не требуется каких-либо дополнительных компонент или регистрация, достаточно наличия исполняемых файлов на локальном компьютере или где-нибудь в сети.

Однако, сама установка системы «1С:Предприятие» условно разделена на два этапа: установка программных модулей (платформы) «1С:Предприятия» и установка конфигураций. Для адекватной работы системы в целом рекомендуется сначала установить «1С:Предприятие», а затем требуемые конфигурации в состав каждой из которых обычно входят две информационные базы: основная и демонстрационная.

Установка системы может осуществляться в следующих режимах:

· файловый – локальная установка системы на конкретный компьютер;

· административный – установка системы осуществляется на один из компьютеров локальной сети, а на остальные компьютеры сети осуществляется только копирование файлов, необходимых для запуска системы;

· клиент-серверный – установка системы осуществляется на сервер сети, откуда копируются файлы, необходимые для запуска системы, на другие компьютеры сети. Сервер осуществляет управление работой всей системы в целом и распределением информационных потоков между компьютерами, входящих в эту сеть. Обновление исполняемых файлов системы осуществляется на сервере, а на клиентских местах обновление производится автоматически.

Кроме того, с установкой «1С:Предприятия» также производится установка драйвера защиты от несанкционированного использования.

Для защиты от несанкционированного использования системы «1С:Предприятие» в сетевом варианте может использоваться сетевая система защиты «HASP4 Net». Особенностью данной системы защиты является то, что с помощью одного аппаратного ключа защиты «HASP4 Net» может разрешаться одновременная работа «1С:Предприятия» на нескольких компьютерах в рамках локальной сети.

Для этого используется компьютер из локальной сети, к USB-порту которого присоединен сетевой аппаратный ключ «HASP4 Net», и на котором должен быть запущен «HASP License Manager». При этом на остальных компьютерах, находящихся в той же локальной сети, будет разрешена одновременная работа «1С:Предприятия». Разрешенное количество компьютеров для одновременного использования определяется сетевым аппаратным ключом «HASP4 Net».

«HASP License Manager» может быть запущен как обычное приложение Windows или как служба (только в операционных системах, поддерживающих технологию NT).

Установка «HASP License Manager» осуществляется посредством запуска программы «LMSETUP.EXE».

Помимо этого, для нормальной работы «HASP License Manager», или на этапе установки системы, или после нее должен быть установлен драйвер «HASP Device Driver», осуществляющий взаимодействие «HASP License Manager» с аппаратным ключом «HASP4 Net».

При первом запуске системы «1С:Предприятие» на экран будет выведено сообщение о том, что список информационных баз пуст. Программа предложит добавить в список информационную базу, с чем необходимо согласиться. Для выполнения процедуры добавления информационной базы необходимо:

· при выводе на экран окна выбора варианта создания необходимо выбрать «Создание новой информационной базы» и нажать кнопку «Далее»;

· на экране будет выведено окно выбора информационной базы из шаблона. В списке шаблонов необходимо раскрыть дерево информационных баз, выбрать необходимую базу и нажать кнопку «Далее»;

· на экран будет выведено окно для указания наименования информационной базы и выбора варианта расположения, которые необходимо заполнить и нажать кнопку «Далее»;

· на экран будет выведено окно для указания параметров информационной базы. Помимо выбора каталога информационной базы может быть предложен и выбор языка. После нажатия на кнопку «Готово» информационная база добавляется в список информационных баз;

· для работы с информационной базой необходимо из списка баз выбрать нужную и нажать кнопку «1С:Предприятие»;

· после открытия информационной базы дальнейшие действия зависят от выбранного режима работы.

Создание информационных баз с использованием шаблонов.

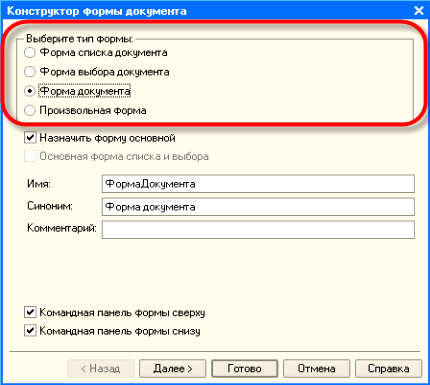

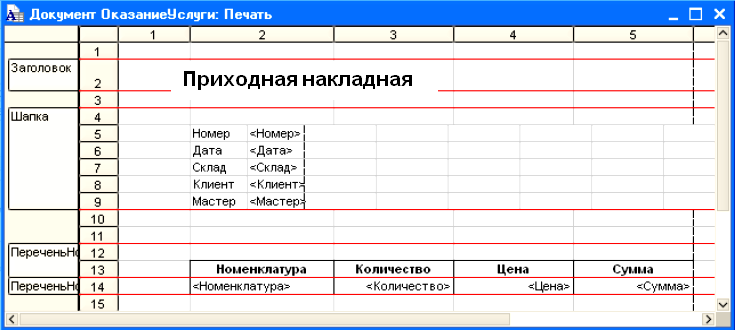

В отличие от предыдущих версий системы «1С:Предприятие» начиная с 8.0 создание информационных баз осуществляется с использованием так называемых шаблонов. Данный механизм предназначен для упрощения процесса создания информационных баз и базируется на использовании в качестве шаблонов информационных баз и конфигураций из поставочных комплектов. Например, пользователь может создать несколько информационных баз «Управление торговлей» (например, для ведения учета нескольких предприятий), просто указав каталоги для этих информационных баз и шаблоны для их создания – соответствующие информационные базы будут созданы и зарегистрированы в «1С:Предприятии».